最近有件事在車圈鬧得沸沸揚揚,就是 不少2024款的極氪001與007車主表示 ,他們的新車剛提回家還沒焐熱,就被廠家「背刺」了。

事情的原因在於,極氪官方表示,正式推出2025款極氪001和007,而 此時距離2024款極氪001與007上市,才剛滿半年 。

而最讓2024款極氪車主不滿的是,2025款車型不僅是新增幾款配色那麽簡單,而是 在智駕、電池和座艙方面,都有了不小的升級 。

面對如此之快的叠代速度,網路上有段子表示,2024年不愧是極氪元年,因為 你能在這一年同時買到2023、2024、2025三款極氪001 。

極氪車主的遭遇十分讓人同情,但在事情的背後, 新車叠代速度越來越快,也引發了不少消費者的疑問 。

在過去,車企最快1年才會推出一次小改款 ,換代周期更是能達到8年;而如今新車叠代為什麽會越來越快?這到底是好事還是壞事?

研發周期和研發流程

在搞清楚新車的叠代速度為什麽越來越快之前,咱們得先知道一個概念,叫 「研發周期」 。因為叠代快不快,主要都是因為它改變的。

這一套研發周期裏,會包含一套非常復雜的流程,但 越是靠譜的車企,他們的研發流程就越是周密、詳細 。

研發流程是什麽樣的?

那車企具體的研發流程,大概是什麽樣呢?因為 車企的研發流程都是保密的 ,所以咱們這次,就 先拿某車企在十多年前的老流程 來看看。

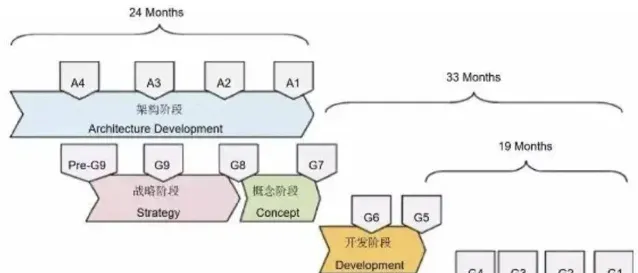

這套流程按照先後順序,總共有5個階段,分別是架構階段、戰略階段、概念階段、開發階段和成熟階段, 整套周期需要至少4年時間 。

架構階段

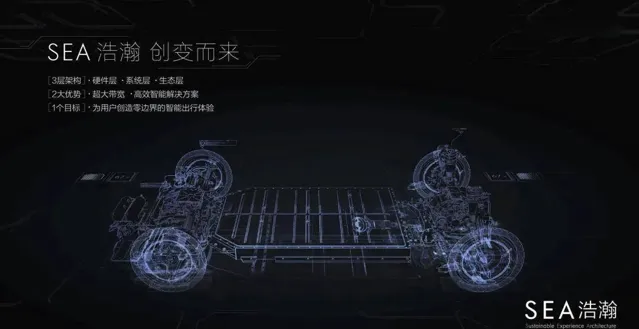

其中架構階段顧名思義,就是 先從架構層面去框定新車 。比如新車要用一套什麽樣的平台/架構,它的各項效能參數的範圍會是多少多少。

戰略階段

而通常在架構確認了以後,新車研發就可以進入第二步的戰略階段了。

和偏重技術的架構階段不一樣, 戰略階段會基於產品、市場、品牌等多個層面 ,來框定新車的產品定位&特點、成本&盈利等等。

比如大眾旗下已經有很多基於MQB平台的車型,如果再推出一款MQB平台的新車,就必須確定是否真的有這個必要,以及要怎麽樣給它做定義。

概念階段

戰略階段基本掌握了一台新車的生殺大權 ,而如果戰略階段成功透過,那麽新車就可以繼續進行研發,並進入接下來的概念階段了。

概念階段約等於架構階段的全方位強化版,因為 車企會在這一階段確認並完成整車各個關鍵零部件的成本、設計、規劃、目標等等 各種方案。

而在我看來,這一階段通常也是各個研發、設計部門之間廝殺賽局的大舞台,因為 很多方案是沒法完美相容在一台車上的,必須要現在這一階段做出取舍和妥協 。

比如某車企曾經的「直男審美」式設計, 據說就是因為工程院的話語權太大導致的 。直到他們認識到了顏值對品牌和銷量的影響,才改變了方向,並聘請了海外知名設計師來解決。

研發階段

在概念階段把新車的各個方面都敲定得大差不差之後,就 輪到研發階段來正式進行驗證和實作 了。

車企會在這一階段,組裝出新車的第一台工程樣車 ,它的作用是驗證在概念階段裏各個方案的設計和數據,包括在未來量產以後,新車的裝配工藝等等。

成熟階段

而在這之後,車企會繼續對新車進行打磨,一方面是 繼續去驗證之前各種技術、設計方案 ,保證新車的品質足夠成熟穩定。

另一方面, 小到新車使用的各種零部件,大到生產新車的制造工藝和產線 ,也都會在這一階段進行不斷地調整和驗證。

對於咱們消費者來說,這一階段最肉眼可見的,就是 從黑河到吐魯番、再到車企所在城市大街上的各種身披「馬賽克」的測試車了 。

包括車企經常提到的,跑了多少萬公裏的耐久性測試一類的,基本也都是在這一階段進行和完成的。所以 成熟階段,通常是整個研發周期裏時間最長的 。

那麽 等到這一階段結束,新車就可以準備正式投入量產了 ,車企也會在這個時候開始準備上市行銷,然後就是咱們熟悉的上市釋出會了。

為什麽研發周期越來越短?

咱們知道, 在過去合資車企的新車叠代速度都是很慢的 ,比如BBA通常是4年一次中期改款,8年一次大換代,對應的研發周期也差不多如此。

但到了現在,不僅是 自主品牌把新車的研發周期卷到了最快一年多,連合資車企也在想辦法縮減研發周期 。比如大眾就提到,要把原本54個月的研發周期減到36個月。

正面最佳化

車企之所以能把研發周期越縮越短,肯定是離不開各種積極的正面升級和最佳化的。

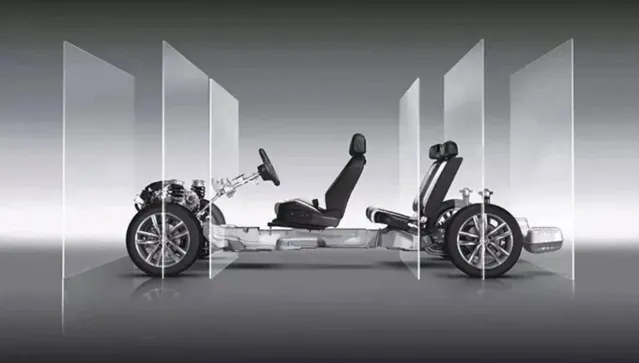

首先是做模組化,這個大家肯定很熟悉,就是把造車結構成像拼樂高那樣,不管什麽定位的車型,都 高度共享模組化的零部件 。

然後是做數位化,這個比較前沿,就是 借助AI或者仿真軟體的能力來做仿真和驗證 ,原本很多需要真車實地測試的內容,現在只需要把數據交給AI跑幾遍就行了。

還有並列研發理念,具體方式也是顧名思義,就是 多個研發計畫同時進行 。當年日系就是靠著這點,把研發周期從8年縮短到了4年。另外 特斯拉的FSD也是軟硬體並列研發的 。

最後就是敏捷研發理念,在我看來,這個理念或多或少參考了互聯網企業的經營邏輯,就是 借助OTA的能力,主打即時更新和快速叠代 。

負面最佳化

但實際上,很多縮減研發周期的舉措,是 非常激進、甚至是不利於消費者的 。

首先是玩壞了咱們前面提到的那些最佳化舉措。

比如敏捷研發,因為OTA賦予了線上升級的能力,所以 有車企為了縮短研發周期,幹脆先量產,再驗證,OTA兜底 。

據我所知,前幾年有一款明星車型,就是在變速箱邏輯尚未成熟的情況下匆忙上市,而後靠多次OTA進行最佳化彌補的。

比如並列研發,因為自主品牌下餃子般的多品牌&多車型戰術,導致 很多員工被迫同時跟進多個新車計畫,工作強度直線提升 。

其次是研發流程縮水。比如車企在成熟階段,會進行包括耐久性測試在內的各項真實場景測試;但 為了縮減周期,有些車企打起了少測試、甚至不測試的心思 。

比如多用台架測試進行替代,或者幹脆交給AI仿真來跑幾遍,甚至還有 新車交付和測試同時進行的 。

另外我在前段時間還聽說了一個小道訊息,就是某頭部車企為了加速某款新車上市的節奏,大幅縮短了從生產線試制車到量產的時間節點。

最後就是高強度加班。前段時間寧德時代被爆出「896大幹100天」的新聞,其實只是當下國內汽車行業的一個縮影, 幾乎所有自主品牌員工,每天都處在高強度加班的狀態下 。

在這種工作狀態下,員工必然是充滿倦怠與戾氣的。而且, 這種加班有時並不是因為「時間緊任務重」,而是加入了「服從性測試」 。

比如我聽說過一件很離譜的事,某供應商在和某頭部自主品牌合作時,被要求配合加班;但該供應商只是提供一份打包方案,根本就用不著加班。

總結

透過經驗和技術的升級叠代,來不斷縮短新車的研發周期,這 原本是一件雙贏的好事,消費者能更快提到新車,車企也能借此降本增效 。

但隨著國內新能源汽車市場競爭的加劇,車企縮短研發周期的初衷似乎有些變質。 從利好所有參與者,變成了「卷死競爭對手,我就是老大」 ,或是「別人都卷,我不卷就得死,那我也卷吧!」

任何事情,一旦急功近利偏離初心,就會造成「動作變形」 ,而產品品質風險、消費者感到背刺等等,都是動作變形帶來的「果」。

上升到宏觀層面,新能源和智慧化的「卷」,本身是國家產業升級的重要一環;但如果「卷」到動作變形、不永續,同時也沒有帶來相應的利潤,車企在縮衣節食,員工在「要麽加班,要麽裁員」之間艱難生活,這種「卷」真的是我們想到得到的麽?

這似乎並不是產業升級應該有的樣子,反而更像是勞動密集型產業的進階形態。

至於消費者,在短時間內確實還能享受到車企白熱化競爭的紅利,畢竟車價更便宜了;但縮短研發周期背後是否存在什麽隱患, 只要車企不說,直到出事前,沒有人會知道 。