写在前面:拖了一年多时间才发了文字版真的非常抱歉;结尾的后续研究个人觉得很有意思,欢迎各位大佬批评指正!

引入

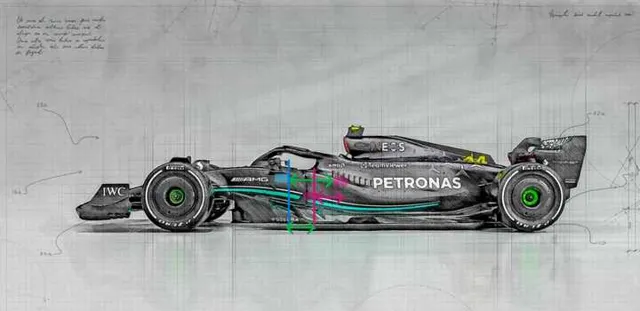

巴林大奖赛,由于轮胎温度问题七冠王汉密尔顿被新秀周冠宇无情超越。无休无止的海豚跳引来对手乃至死敌的嘲讽。自家引擎性能疲软,2023年全年积分甚至不到榜首红牛车队的一半,就在一切不能再糟糕的时候,2024年开年,当家车手宣布正式出走法拉利。曾经光辉无比的八冠王朝,正式破裂。奔驰车队究竟做错了什么呢?本期赛车风云录,我们将为您剖析屡次被车队提及的「基础概念」,重新走进这个扑朔迷离的地效时代,你可能会惊讶的发现,红牛的异军突起,奔驰的王朝崩塌,远在从规则发布的时候,就已经成为了注定。

并不是主要原因

首先我们想破除一些车迷朋友们一直以来的误解,首先就是「概念」这个词。正如时任技术总监埃利奥特所说,在车队里面从来没有什么特定的「概念」。对于工程师来说,他们关注的一直是某些关键部件的关键指标,还有各个部件的配合情况。所以在设计阶段,不论是零侧箱还是其他任何设计,他们能够被保留下来原因,只有足够可观的风洞数据这一个。某些设计看着确实有点怪,但是在爆表的性能面前,谁又在意赛车长成什么样呢?

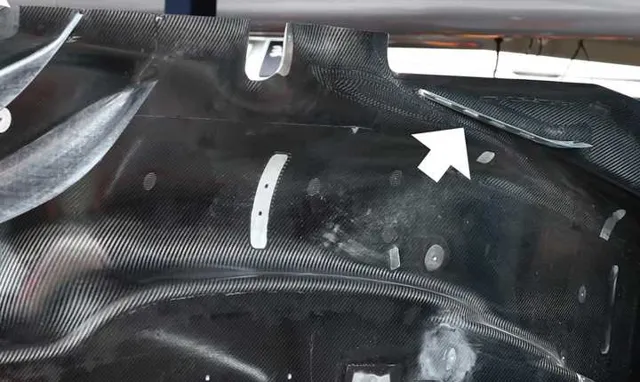

另外,还有几个比较热门的「奔驰车队落后」的地方其实也不是那么令人信服。首当其冲的就是「底板太软」和「材料问题」。在不少马修的留言中都提到了由于缺少侧箱,奔驰车队的底板遭受了过量的变形,最终导致赛车底部气流更容易阻塞。Emmm,但如果我们再仔细想想,当考虑底板更多是依靠吸力或者说负压力产生下压力时,这种说法就不是那么服众了。因为就算在上方放一个侧箱,底板的吸力也不会因此改变,该怎么变形就怎么变形。更专业一点的马修可能会说,侧箱的存在可以从结构层面上优化底板的受力。这个说法确实没有错,但是车队也可以通过其他很多方式来解决底板变形过大的问题。比如红牛车队从2022赛季就率先开始使用的冰刀设计,或者基本上所有的车队都在使用的锁链等等都可以轻松解决过量变形带来的气流阻塞。所以我们认为这并不是奔驰车队遭遇大量海豚跳的根本原因。

实际上,我们从奔驰泄露出的底板照片中可以看到,他们的底板边缘有大量用来加固的金属材料,这更像是故意为之的。据此,我们推测奔驰车队想要通过密封底板并配合极低的离地间隙来实现更高的峰值下压力。极低的离地间隙?你可能已经意识到什么了,没错,令人遗憾的是,也许就是这个思路,让奔驰从一开始就走上了一条再难回头的不归路。

海豚跳和风洞规则

是的,我们已经非常熟悉海豚跳产生的原因了[1],过低的离地间隙导致气流阻塞,使下压力骤降,车身被悬挂抬高,周而复始……我们就不再赘述了,但你是否好奇过,为什么坐拥着顶级风洞和高性能计算机的F1车队意识不到这个简单的问题呢?是啊,如果我们提前一步明白过低的离地间隙会导致弹跳,自然就不会傻乎乎的追求这样极致但是不稳定的下压力了不是吗?可现实就是,车队可能真的没办法发现这个问题,而一切的答案就写在F1的运动规则书里。

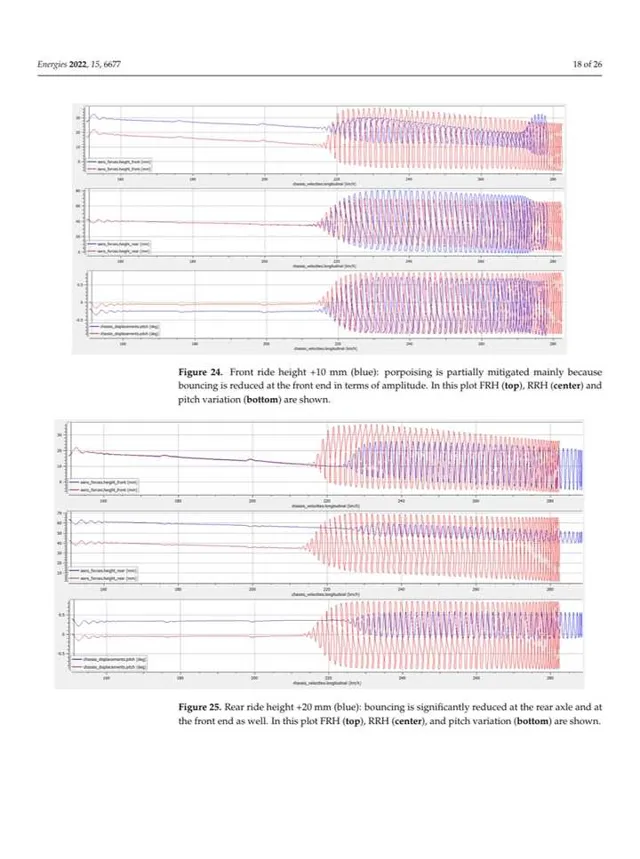

在带大家阅读规则之前,我们先来分享一篇关于海豚跳目前比较有意思的研究[2]。这篇论文通过获取GP2赛车悬挂和空气动力学数据,对赛车进行了数学建模。他们还将悬架动力学和空气动力学进行耦合求解,通过调整模型中的aeromap来模拟2022年的F1赛车。最终,这个模型成功在数值仿真中重现了海豚跳这一个复杂的非线性解。这个过程确实是相当复杂的,但我们可以直接看到一些有意思的结论,发现了吗,波动开始的位置基本上处在220公里每小时的速度。好,让我们记住这个数字。

这,是2022年的F1运动规则,里面详细约束了车队使用风洞的时间、使用CFD的算力。其中,9.3.3条b项,明确说明了车队只能使用不超过真车60%的模型进行测试,同时,风洞的风速在任何时候都不能超过50米每秒。接下来,让我们将用一些进阶的流体力学知识为大家解释一下上面这些数字意味着什么,准备好了吗,让我们开始吧。

相似性原理

风洞,之所以被广泛地应用于航空以及一切与流体打交道的领域,其根本原因是流体的流动具有相似性。通过直观的物理认知,我们不难理解这样的现象,你也可以把它类比成初中数学里几何近似的概念,两个三角形虽然大小不一样,但是角度、边长比例等等的关键信息都会被完整保留。同样的,经过一些无量纲化处理和数学运算,我们同样能近似的把天上飞的飞机或者赛道上跑的赛车搬到风洞里,并且他们附近的流动是完全相似的。不过这也需要满足一些条件,在这些条件中,最重要,也是最本质的,就是两个流动的雷诺数要相等。

我们为大家省去复杂的数学计算,回到我们刚才研究的问题上。在假设风洞中的空气粘度和密度与赛道相同的情况下,如果我们想在风洞里面发现海豚跳,或者哪怕一点点足以让工程师发现不对劲的微小震动,风洞的风速都要至少达到99.54米每秒,远高于规则限制的最高风速。那仿真呢?CFD呢?刚才论文中提到的模型不也成功模拟出了海豚跳现象了吗?

首先我们想说的是,F1车队的工作流程都是高度保密的,但是基于网络上几位时任F1气动工程师透露的信息来看,气动部门的仿真,在地效时代之前基本上都专注于静态仿真。接下来的内容涉及比较多的猜测,请大家酌情采纳。

虽然运动规则中确实没有对于数值仿真使用的来流速度进行要求,但是对于计算机的运算次数是有限制的。其实啊,和大家刻板印象里仿真图像炫酷、高大上不同的是,对于流体进行数值仿真某种程度上可以作为一种别样的赛博算命。同一个算例由于流场可能存在不稳定性,跑出来的结果也许是完全不同的,欢迎相关领域的马修在弹幕里吐吐苦水。这也是大多数气动工程师都会说风洞数据才是最可信、最重要的根本原因。另外,即便F1车队有自己的算法工程师,但受限于流体和湍流领域本身的发展,不论是使用优化过的雷诺时均方法还是大涡模拟方法,仅仅是对赛车全部气动外形进行高精度仿真求解就会耗费不少算力,就更不用说和悬挂进行耦合计算了。不过,自从海豚跳在赛场上被发现以后,相信这种耦合计算肯定会被视为仿真里的重中之重。

还没有结束哦,在我们刚刚提到的这篇论文还得出了一个至关重要的结论。研究团队通过调整悬挂模型来试图减轻甚至消除海豚跳现象,但结果发现,单单对悬挂进行调整基本上无法改善海豚跳的情况。能减轻乃至于消除海豚跳的方法,目前只有抬高静态高度一个。所以,在某个天才悬挂出现之前,乖乖的抬高车身可能才是更正确的选择。

奔驰的致命失误

有没有一种回到大学中上流体力学课的感觉呢?接下来让我们说点轻松的。上述提到的内容可能就是奔驰车队宣称的「基本概念」错误,也就是说他们犯了其他8支车队都犯了的错误,赛车只有在低离地间隙里才能发挥全部的实力,而这又给他们带来了难缠的海豚跳。等一下,你问为什么是8支车队?难道有车队在这之前就发现了海豚跳吗?emmm这个我们也不敢说,但是他们的设计确实从一开始就让人觉得他们预料到了难缠的海豚跳,也不难猜,我们说的就是红牛车队。

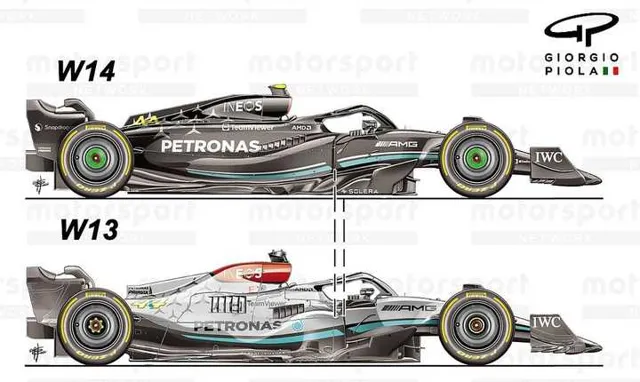

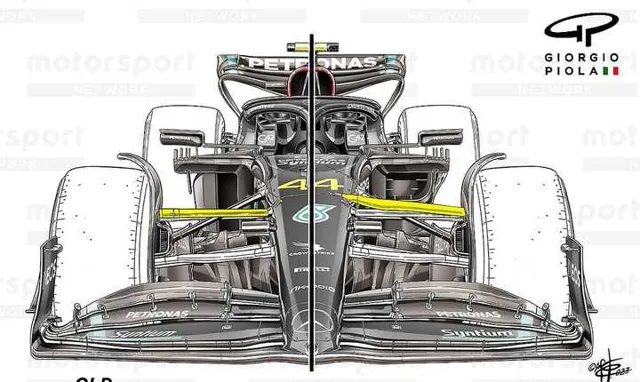

对比一下22年到23年红牛和奔驰车队的几块底板,你会发现一些堪称幽默的设计路线。这,是奔驰车队22赛季刚刚进入地效时代时使用的底板,我们可以看到赛车中央平滑的纺锤状车底,气流通道相对而言也更加宽大、平滑,没有很多的凹凸形状。这样做是没有错的,毕竟面对全新的地面效应[3],谁都无法保证复杂的几何形状不会在赛道上事与愿违,除非你对自己的底板设计能力非常自信。诶嘿,就像他们的老对手红牛车队一样~这是红牛赛车的底板照片,得益于在底板层面领先于其他车队的研发能力,红牛在2022赛季一开始就使用了几何形状更加复杂的底板。好,那我们要怎么判断哪家车队只有在底离地间隙时才能发挥全部实力呢?

首先是车底的结构。还记得我们开头提到的冰刀吗?红牛车队在他们的赛车尾部加装了两个加固过的冰刀,在离地间隙过低时,这能支撑他们的赛车稳定在当前高度上,就像是在沥青上滑冰一样。只要处理好下降的速率,理论上他们可以把跳动降到几乎为零。而奔驰车队就没有采取这样的做法,哪怕红牛的底板被曝光后也没有,这说明他们大概不想这么做,或者,不需要这么做,当然也有可能是装了也没用。(乐)

另外,我们也能从底板的气动设计细节看到两支车队不同的设计概念。上面这张奔驰底板拍摄于22年的4月,我们可以在照片里依稀看到两条kick line。如果你对kick line 感兴趣的话,我们后面可以开一期节目来讲讲这个F1车队间公开的秘密。你可以暂时把它理解为扩散器中忽然的坡度变化,并且,kick line的存在会大幅增加扩散器内气流的扩张效果。不过这样大角度的变化意味着气流十分容易在此处产生分离,相比较于平滑的扩散器表面,这自然会给气流设计引入一系列不稳定的因素。所以你最好明白自己在做什么,尤其是在没有搞清楚底板究竟是如何工作的时候。

下面这个是红牛车队同时期的底板,那时的他们并没有使用kick line,但这也只是维持到了当年的摩纳哥站。在佩雷兹的赛车上,我们可以看到两条明显的kick line位于他们的扩散器附近。Kick line设计其实在地效时代之前很早的时候就出现在围场中了,所以这很好地体现了红牛的升级思路,先搭建一个稳定、有效的平台,再逐步释放这辆赛车的全部实力。

这个时候细心的马修可能会问,前期放弃了kick line的红牛为什么能在22赛季很快就取得领先地位呢?而且,就算奔驰不使用形状复杂的底板,就算他们确实是在赛道上跳一点,这也并不能说明奔驰的性能在绝大部分赛道都是落后的不是吗?没错,这样的想法其实是正确的。奔驰车队的设计思路明显是在追求极致的下压力,而这个数字也绝对是可观的。我们先抛开高下压力并不意味着更好的圈速不谈,单单从下压力角度来说他们可能也没有领先红牛太远,为什么这么说呢?

谜底就在底板前段的列板上。通过对比外形我们可以发现红牛车队的文丘里进气通道坡度相对较低,奔驰则相反。这某种程度上说明奔驰对于底板进气的需求大于红牛。另外,红牛车队的进气列板平直而宽大,一直到末端才有剧烈的转折,配合底板内的凸起,他们可以在气流即将堵塞的时候把他们向外扩散,从而巧妙的避开上下都密封的壁面。而奔驰车队则不同,他们更倾向于利用列板把气流有意的外洗,而且在文丘里通道最狭窄的地方利用上洗「泄压」,这样的设计一直到23赛季都被没有放弃,以至于在全车改头换面的摩纳哥站,即便他们已经深知自家赛车敏感的特性,却依旧倔强的采用同样的思路。这某种程度上说明奔驰车队还在尽全力从更低的离地间隙中、更大的进气量里挖掘下压力。这在理论上确实是可行的,从竞争的角度也是可以理解的。毕竟,你不可能在起步比对手慢的情况下,在他开辟的道路上超过他。尽管与红牛的「主流」思路不太一致,谁又能一口否认这个看上去有点极端的方法,不会在可遇见的将来里成为奔驰的终极杀招呢?

结尾

「路漫漫其修远兮,吾将上下而求索」。在赛车世界的无尽征途中,每支车队都如同一颗星辰,独自闪烁在浩瀚的夜空。挑战与未知如同云雾般缭绕,时而遮蔽前方的道路,时而展示竞速的残酷。每个车队都在探索中前行,无论困境多么艰险,他们都深知,只有不断求索,才能找到通向胜利的明路。在赛车运动的浩瀚历史中,伟大的团队和英雄们如同璀璨的星辰,他们的辉煌并非凭空而来,而是在挫折与失败中经过千锤百炼而成。这些经历如同一座座灯塔,照亮了他们前行的道路,使他们在困境中找到突破,最终闪耀在方格旗的尽头。

在这个瞬息万变的赛车世界中,没有永远的赢家。纵使是曾经豪取八连冠的奔驰车队,也不得不面对这前所未有的挑战。 「潮头登高再击桨,无边胜景在前头。」面对困境,不应停滞不前,反而要勇往直前,告别绝望与挫败,勇敢迎接新的挑战。梅赛德斯车队的精神亦在于不断挑战、不断突破。只有在挑战与未知中探寻,方能找到属于自己的天地,谱写新的传奇篇章。

这就是本期节目的全部内容,各位马修的支持一直是我们更新的动力,让我们下期节目再见。

后期补充说明:

1)制作节目的时候由于没有数据可以对比,所以忽略了零侧箱对于尾部套件的促进作用,不从仿真数据下手,只从流场分析其实很难看出什么。

后续我们做了一些新的CAD几何并做了些仿真,结果发现零侧箱对于尾部效率的提升是十分可观的。零侧箱算例在整车层面上,下压力水平和对比算例(下洗侧箱)相比没有大幅变化,但是阻力成功减少了两个数量级,这大概率就是奔驰早期宣称的「不可忽略的优势」。

遗憾的是由于我们的项目存在合作关系,目前还不能直接公开,希望大家稍微等一等hhhh

零侧箱对于前翼抛向侧箱的低能量上洗流的压制效果显著优于其他版本的侧箱;这变向地允许奔驰车队在前端使用更多载荷,而不需要担心前翼主翼上洗给尾端带来的下压力损失。最新一期节目中我们会对这一点展开讲解。

简单来说被前翼抛起来的气流会造成侧箱进气口失速,进而在侧箱上表面创造大量低能量分离气流,拍打到尾翼上会造成大幅性能流失。修改进气口是设计层面上不错的解决方法,但是在赛道上就无能为力了。想象一下在赛道上调整前翼攻角时,可能就会变向地让侧箱失速,进而影响到尾翼的性能,这无疑会给调节气动平衡带来困难。零侧箱由于主翼面、侧箱、尾翼的重叠部分很小,上洗流的影响被降到了最低。

而关于零侧箱释放的高能量气流对于底板性能的提升已经被latios大佬的实验提出了,在此也不过多赘述了~

随着26年进一步放开了全翼面前翼和三层尾翼,目前来看,为了解决上洗气流问题,零侧箱的回归还是很有可能的。

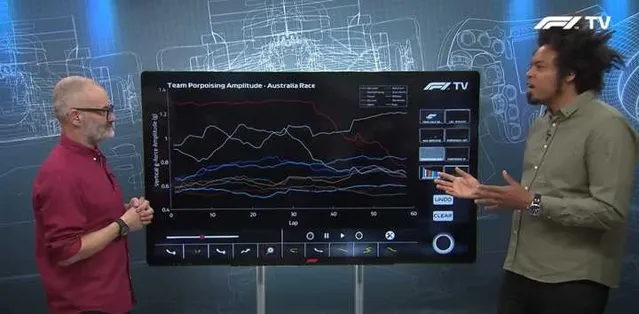

2)我本人一直很关注一个奇怪的现象,它最初是由F1官方的技术分析提出来的。

他们监测了周日正赛中赛车纵向g力振幅随着比赛进行发生的变化,有的车队在增大,有的车队在减小,并且这并不是一成不变的…每个比赛周末都不同

虽然F1官方主要是在关注哪家车队抑制海豚跳抑制的最好,但我却非常在意为什么有的车队的振动能保持一整场稳定,有的车队(比如奔驰)几乎是先增大再减小(如截图所示,绿色是奔驰)。

思考了将近一年时间,我还是觉得这源于车辆重心和气动中心的相对位置问题。浅浅画一些图和大家讨论一下:

我们考虑在同一个比赛周末,车辆完成气动调教以后,重心(红色点)和气动中心(蓝色点)完全固定。气动中心设置在前意味着气动载荷等效地作用在前轴,有助于实现过度转向,反之有助于实现不足转向。

随着正赛的进行,由于油量消耗,赛车重心相对全车坐标(如前轴坐标)逐渐前移。由于重量降低,悬挂行程被释放,全车等效攻角可能增大、可能减小,攻角的变化确实会影响全车气动套件的工作效率,但是不会影响太多部件之间的载荷比例(严格来说是会影响底板载荷分布的,但是过于复杂暂时忽略),所以我们暂时假设气动中心相对全车坐标不变。也就是说,随着比赛进行,转向过度调教的赛车,气动力的力臂会逐渐缩短,通过振动力学我们可以定性地得出赛车的振动频率变大,振幅变小的结论。

如果本周的调教是重心先于气动中心,也就是转向不足调教,那么随着比赛的进行应当是力臂加长、振动频率减小,振幅变大,与前面的结论相反。

上面的结论得到的g力曲线按道理来说应该是单调的,至于为什么会出现奔驰车队这样先增大后减小的现象,我猜测是因为重心越过了气动中心。因为我并没有找到相关的论文和资料,所以这只是一个猜测。我自己对于这个结论还是蛮吃惊的,因为重心大幅移动怎么都不像是F1车队会整出来的活,毕竟重心对赛车操纵有非常大的影响。另外一个可能是气动调教使得气动中心本身就和重心非常接近,所以重心不需要大幅移动就会超过气动中心。支撑着一个观点的论据之一,是那些年的奔驰确实前移了座舱,重心很有可能造成了和前代赛车不同的响应,毕竟车手位置被提前,意味着更多的前置质量和重心前移趋势。如果气动设计方法和调教没有更改的话,翻这样的车确实是有可能的,而且也确实需要一段时间才能反应过来……

如果我们考虑地再复杂一点,其实能把问题再次拉回纯粹的空气动力学领域。当车重降低时,悬挂行程进一步释放,我们先假设攻角增加,尾翼和前翼在不失速的情况下,下压力都会增加,这不会给气动中心带来影响。但是,对于奔驰这样在当时非常注重进气量和底板前负压峰值的车队来说,当底板的攻角增加时,前负压峰值将会前移(喉道前移),同时,扩散器kickline被抬高,导致尾部气流加速效果被削弱,下压力负载前移,气动中心前移。考虑到空气动力学套件对于攻角的高敏感性(不然也不会依靠调节前翼来调教赛车了),气动中心发生大幅度位移还是很有可能的,超越重心也是很有可能的。并且,同一家车队针对不同赛道特性的气动调教方案自然是不同的,所以我们就能解释为什么曲线在每一场比赛都不一样了;同一条赛道不同车队的启动调教方案自然也是不同的,所以不同赛车在同一场比赛的曲线也是不一样的。我甚至觉得同一家车队的两位车手跑完一整场遭遇的海豚跳变化也是完全不同的……

这其实是一个非常好的,用来反向破解调教策略和识别气动、悬挂耦合效果的方法,作为一个思维体操,我觉得还蛮有意思的。随着车身被规则抬高,这样的现象可能很难再次见到了,但是我相信空气动力学和悬挂紧密耦合的特性绝对给F1工程师深深地上了一课…

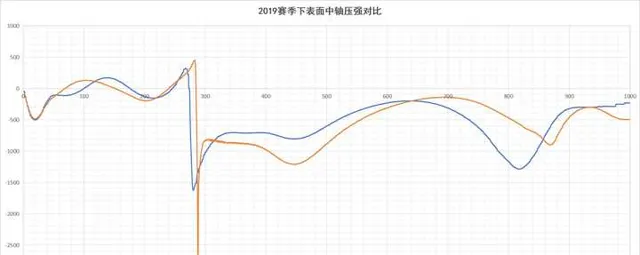

最上方的图源于nelson Philips完成的2022赛季全车仿真,曲线是车体下表面沿中轴线的压强分布情况,用于说明地效时代以后底板的工作特性,前文说到的第一个负压峰值就是图中蓝字表示的「start of floor」;下图是我本人对2019赛季法拉利和奔驰进行的全车仿真,使用了同样的处理方法。可以明显的看到奔驰底板入口,也就是喉道处超大的负压峰值,对比他们后来的地效赛车,我愿意相信奔驰是把这个思路一脉相传了。仿真比较粗略,大家定性地去看即可~

[1]Zhu Z. Cause and Analysis of 2022 Formula 1 ‘Porpoising’ [J]. Highlights in Science, Engineering and Technology, 2023, 46: 19-27.Zhu Z. Cause and Analysis of 2022 Formula 1 ‘Porpoising’ [J]. Highlights in Science, Engineering and Technology, 2023, 46: 19-27.

[2]Gadola M, Chindamo D, Magri P, et al. Analyzing Porpoising on High Downforce Race Cars: Causes and Possible Setup Adjustments to Avoid It [J]. Energies, 2022, 15(18).Gadola M, Chindamo D, Magri P, et al. Analyzing Porpoising on High Downforce Race Cars: Causes and Possible Setup Adjustments to Avoid It [J]. Energies, 2022, 15(18).

[3]Nakagawa M, Hojo T. Typical Vortical Structures around a Formula 1 Car [M]. 2014.Nakagawa M, Hojo T. Typical Vortical Structures around a Formula 1 Car [M]. 2014.