黃軒:36歲,開始接納孤獨

https://www.zhihu.com/video/1444208204528390144

黃軒:36歲,開始接納孤獨

https://www.zhihu.com/video/1444208204528390144

闊別大銀幕2年後,

2021年,黃軒帶著5部作品回到大眾視野,

密集的時候,他兩天官宣了3部。

年初,他在【山海情】裏

演淳樸的村幹部馬得福,

年中,他在主旋律大片【1921】裏

演知識分子李達,

國慶,他同時出現在

【我和我的父輩】和【長津湖】裏,

年末,他在【烏海】裏演走投無路的小人物。

還有跟王一博合作的【風起洛陽】

和曹保平的【她殺】,

尚未播出。

有人說,很久沒見到這樣的黃軒,

他又回到巔峰狀態,

在最近上映的【烏海】裏,

貢獻出職業生涯最好的表演。

在影片上映之前,

我們在北京見到了黃軒,

聊了聊他跟不同導演合作的感受,

為什麽選擇這樣一個窮途末路的角色,

以及這兩年的變化。

撰文 洪冰蟾 責編 倪楚嬌

36歲的黃軒有一雙成年人臉上罕見的、異常明亮的眼睛,說話不快也不慢,嗓音內建著某種故事感。

曾匯出【老獸】的青年導演周子陽說,他一早就認定【烏海】的男主角非黃軒莫屬。

黃軒被周子陽帶去了嚴冬的內蒙古,演一個陷入經濟和婚姻危機的中年男人。

為了贏得家庭地位,他辭去穩定的工作,轉而創業,不惜抵押了車子和房子。同時他懷疑妻子出軌,雖然努力挽救這一切,但事態急轉直下。仿佛整個外部世界,都將他拋棄。

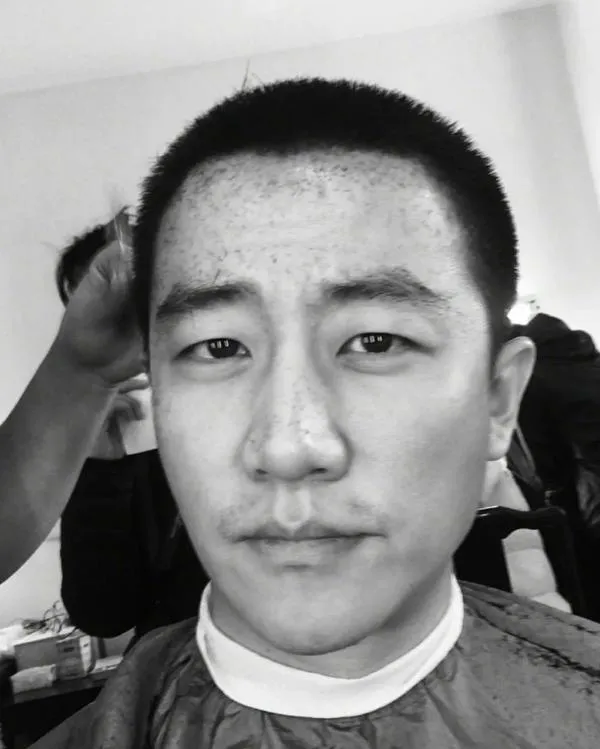

為了演活楊華,黃軒把一身衣服從開拍穿到殺青,頭發油得結成了一綹一綹,多數時候臉上都青一塊紫一塊的。

他理解角色的每一分焦灼、癲狂和無處容身的絕望,「我也有自尊心,也有自卑感,和所有人一樣,有過渴望證明自己,卻又被欺騙和陷入無助的時刻,不一定我當下在其中,但這些情緒是共通的。」

他和楊子姍的夫妻吵架戲碼,演哭了周子陽,也因為太過真實,讓觀眾直呼「窒息」。

還有人說:「黃軒把憋悶到戾氣橫生的中年男演得入木三分。一改文藝形象,可恨可憐可怕。」

黃軒回來了

從文藝片、流量劇,正劇、再到主旋律大片,黃軒具有一種令人艷羨的體質。

很少有人像他一樣,被第五、第六代導演喜歡的同時,流量劇的邀約還不間斷。他似乎能融入任何題材和年代裏。

黃軒出道14年了,要認真算的話,2014、2017和2021年,是他職業生涯非常重要的三個節點。

2014年,許鞍華的【黃金時代】裏,黃軒真正意義上,被大眾註意到。

他飾演的駱賓基雖然戲份很少,但給了觀眾驚鴻一瞥。得知蕭紅死後,他嚼著一顆糖,眼淚流下來,然後是越來越大力的慟哭與咀嚼,整張臉都變了形。

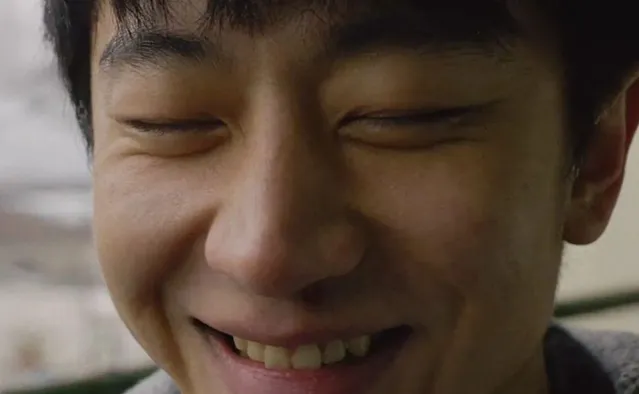

緊接著是婁燁的【推拿】,黃軒演的盲人小馬是影片的核心人物。結尾的那場戲,他模糊地看到眼前的女孩,然後鏡頭長久地停留在他的臉上:緊緊閉著眼,露出一記燦爛的笑容。

大家被少年的幹凈與純真擊中,驚呼:「這人哪兒冒出來的?」

黃軒就這樣冒出來了。

接下來的幾年,他轉移重心到熱播電視劇,主動地拍讓更多人知道的作品:【紅高粱】、【羋月傳】、【女醫明妃傳】。

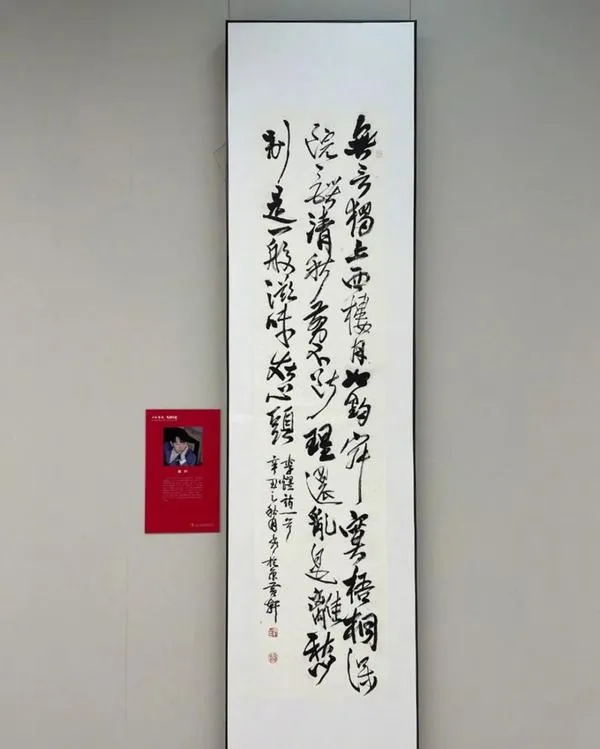

在戲裏,他對著周迅、孫儷、劉詩詩深情款款地笑,青澀又癡情,他那幾年被稱為「國民初戀」。私底下,他又因為種菜、打坐、寫毛筆字,被冠以「老幹部」的標簽。

2017年,屬於黃軒的時代來了。

主演陳凱歌的【妖貓傳】,馮小剛的【芳華】,曹盾的【海上牧雲記】。同一時間,大銀幕和小螢幕上,都是黃軒不同扮相的臉。

聲名顯赫的大導演們對他不吝贊美之詞。那些喊著「黃軒怎麽還沒紅」的人改了口,這下真的紅了,他成為真正意義上的「大眾明星」。

但是,那之後的四年裏,他似乎陷入了瓶頸,只有2部電影問世,主演的電視劇頗有話題度,口碑卻遭遇兩極化。

【創業時代】和【完美關系】,豆瓣3.9和3.7,跌破黃軒職業生涯低分。

很少見到一個演員,收到負面評論後,一五一十地跟大家剖析自己哪裏出了問題,甚至坦率地說,近期不再接職場劇。

觀眾說他有小肚子,他反思當時自己有一點浮腫,現在每天健身。

觀眾說他表演過火,他反思自己的工作節奏,剛拍完曹保平的【她殺】,拍攝超期,導致原定的調整休息時間突然沒了,進【完美關系】的組後,還沒完全從上一部戲壓抑的狀態裏出來。

他放緩了節奏,2019年底拍完【烏海】,他休了一個長假,4、5年裏,他第一次有那麽長久的屬於自己的時間。

沈寂了2年後,今年他交出一個又一個精細打磨的角色,像是把珍藏很久的禮物箱開啟了。

人的本質是孤獨

「以前比較多愁善感,」他笑著說,「現在變了,不再發朋友圈了,但人本質還是孤獨的。」在采訪室裏,即使對著一屋子面孔,黃軒仍然不避諱把內心的情感袒露出來。

黃軒出生在蘭州,從小父母離異,跟著母親去了遙遠的廣州,考上廣州舞蹈學校,跳了幾年古典舞。

那段時間,黃軒最好的朋友是宿舍門前的三棵大樹。「我習慣性地對著三棵樹悄聲講話,借此釋放內心壓抑的情緒。我為這三棵樹分配了角色——一棵講學習,一棵講情感,一棵講朋友。」

20歲出頭,他的父親過世。他在網誌上貼出一篇【給爸爸的信】:「你知道嗎,你離開了,我覺得好孤獨,好孤獨……」文章結尾是10個「我想你」。

他靠寫書法,一個下午一個下午地練橫豎撇捺,熬過了那段時間。後來筆墨紙硯,成了他進劇組的隨身行李。

黃軒出道初期的壞運氣,很多人都知道,接連遭遇換角,好不容易演了【春風沈醉的夜晚】,還被剪到只剩一個背影。

有一段時間,他喜歡在微博上寫當下的感受,文字幹凈、率真,憂愁比喜悅多。他喜歡喝酒,酒後情緒更濃烈,有一次甚至要把微博改名「酒後妄語錄」。

他在海邊看星星,興之所至就寫:「星星告訴我,你認為的一切都太短暫並且不確定,試著像我們一樣吧,不去分別,不去比較。」姚晨和粉絲們都在下面留言:是不是今晚又喝大了。黃軒回復了好多條:沒喝大。愛你們。

他的評論區裏,有如今互聯網上少見的包容和默契。他發一些沒頭沒尾的情緒,比如,「我今晚特別感性,一直在被感動一直在流淚」,粉絲也不追問怎麽回事,只是說:「一定是個你喜歡的故事吧,真替你開心。」

可能也因為這股向內生長的情緒,面對每一個角色,他都有融入骨血的塑造能力。

盲人、詩人、文藝兵、鄉村青年、轉譯官……他說他們都不是他,又好像每一個都是他。

黃軒曾對【南方周末】,回憶了他演【妖貓傳】的細節。白天拍戲,晚上喝酒、不停地讀詩。

每晚臨睡前,他都會打坐,自我催眠,心裏不停默念「我是白居易」。

【推拿】快要拍完的時候,他覺得像是「拋棄了一部份自己的感覺」。【只有蕓知道】殺青,他說「又一次人生」。【山海情】播完,他說「像是在告別一段人生」。

「這兩年我越來越熟練地,把戲和生活區分來,但是自己的感受是抹不掉的。」

某種意義上,他的反思,他的孤獨,都讓他得以在紛亂的現實裏,保護自己最真實的情感,在演戲這件事上,他不動蕩、不急躁也不迷失。

以下是黃軒的自述,從【烏海】談到這兩年的狀態:

一沖動,我就演了

一開始我是拒絕出演的。

2019年,我剛在紐西蘭拍完【只有蕓知道】,想休息一段時間。這時周子陽導演給我發來【烏海】的劇本,看完我覺得好重。我剛從一個悲情的角色裏出來,不想這麽快再接一個沈重的作品。

工作人員告訴子陽導演後,他給我寫了一封信。信裏講他為什麽要拍這部電影,為什麽想找我來演。

我並不認識他,但我想他是一個非常有誠意,處於很純粹的創作狀態的人。我就說,那我請導演吃個飯,還是當面跟他說一下,為什麽不能去出演。

子陽導演有內蒙人的豪爽,見了面,說咱倆喝點。喝著酒,就跟我聊起他的過往,關於婚姻中的問題,拍電影遇到的困難,對社會現象的思考。他說話的時候很赤誠,讓我一下想起了自己的過往,現實裏遭遇的無奈,自己原生家庭帶來的感受。

我們越聊越近,就在飯桌上,我說:「咱倆就拍這部電影吧。」

當時我的工作人員就在旁邊,他說:「咱們說好的,過來是跟導演好好說一下,怎麽你就決定要去了?」

就那一刻,接這個作品完全出乎我的意料。有時候我有一種沖動,沒有那麽理性,那麽嚴絲合縫。

我問子陽導演,為什麽叫【烏海】?他說你不知道,烏海是個城市。我說這城市,名字還挺酷。他說這城市,非常特別。我說咱倆去一趟?他說你有時間嗎?我說我在休息。

第二天我們倆就跑去烏海,拿著劇本,從第一場到最後一場戲,所有的地方我們倆走了一遍。這個人物在這裏生活,他每天會去哪裏吃飯?他開的什麽車?他小時候是在哪裏長大的?上哪個小學?他的爸爸媽媽是一個什麽狀態?劇本裏沒有寫的,我們把它聯想出來。

幾乎沒有演員在開拍之前,會跟著導演去堪景。但這次,連合約都沒簽,什麽都沒有,我就整個已經投入到故事裏了。

後來我去學了烏海話,直到現在,我們都喜歡給對方發微信語音,只說內蒙話,問候起來特親切:幹甚呢?我擱北京拍戲呢。

以前跟年長的導演拍戲,他們算是我的長輩,有時候,我要想一想這話該怎麽說。但子陽導演是我合作過年紀最輕的。我們都是80後,成長在同一個年代,有好多可聊的東西。

年紀相仿的人之間,不會有那麽多拘謹,親密的時候像哥們,不爽了我倆就開罵:你這不行,這什麽玩意兒,你會不會弄啊。肆無忌憚地溝通,讓我感覺到一種創作上的自在自由。

兩場戲

2019年底,我一進組,就想在戲內戲外都還原角色的真實情緒。

他一直在路上,不斷被突發事件牽著走,焦灼、壓抑。戲裏的那身衣服,我穿了一個多月,直到殺青都沒換過,也不怎麽洗頭,頭發油得一綹綹結在一起。

有一場是,我和楊子姍在家裏吵架。這段爭吵非常重要,它徹底點燃夫妻之間的導火索,然後發展出後面的劇情,楊華變得無家可歸。

拍之前,子姍、子陽導演和我,三個人關在屋子裏,聊了6個小時。哪一句話要不要說?為什麽要說這句話?要不要這麽激烈?我們把各自的想法說出來,讓劇本更合理和落地。

我們沒有把台詞規定得特別死,吵架是一個沖動的、不理智的行為,爆發的當下,不會特別去背下一句是什麽,情緒到了,話自然就說出來了。

天已經黑了,劇組的人都忙著做開拍前的最後準備。屋子裏只有監視器亮著,外面的住宅樓,家家戶戶亮著燈。

我和子姍默默地坐在監視器前,我突然跟她說,咱們即將要拍的這場戲,我相信這萬家燈火裏,有將近一半的家庭可能正在面臨這種爭吵、誤會、不解、委屈、抱怨。不知道這場戲最終會成什麽樣子,如果我們演得好,可能很多人看到會有共鳴。

我不知道自己為什麽那一刻會說這句話,然後我倆再也沒說話。她在她的世界裏,我在我的世界裏。

我們只拍了兩條,拍完子姍一直在抖,我也是激動得要命,心一直揪著,子陽導演在抹眼淚。

因為電影的焦點一直跟隨著我,所以我的每一個表情細節,每一場戲的情緒變化,都影響著敘事的準確性,以及觀眾能否被角色的命運所牽動。

到了影片的高潮戲,這個男人要去燒沙漠裏的帳篷。

我想他已經被逼到走投無路,錢要不回來,債還不上,房子車子要被收走,還誤會老婆有外遇,他自己的內心世界已經坍塌,而外面的世界上,也已經不接納他了。

拍這場戲之前,我培養了半天情緒,一直在想,點燃帳篷後,我該怎麽演,是要表現氣憤,還是要流淚。

真躺到沙漠裏的那一刻,不知道為什麽,我就想笑。內蒙古的冬天好冷,身處一望無際的沙漠,這個笑像他是對自己的嘲笑,也是對命運捉弄的回應,特別苦澀。

這兩年,憂愁越來越少

今年我有幾部戲陸續上映,實際上不是按次序拍的,但當它們在一段時間裏出現,好像過去的歲月,不斷地,又剎那地閃現。

創作這些人物的時候,他們的氣質和境遇如此不同,雖然只是演戲,但好像我曾點點滴滴過他們的人生,而這些銘印,從此便長在自己的生命裏。

我回想起跟凱歌導演一起工作,到長安演一個詩人白居易。又想到跟小剛導演,在那樣一個特殊時代,演【芳華】裏那樣一個人。

緊接著我跟著子陽導演,跑到從沒去過的烏海,不洗澡不洗頭,滿城追債,家也不回。想來真是如夢如幻,是吧?

這兩年我越來越熟練地,把戲和生活區分開來,但是自己的感受是抹不掉的。

我有自尊心,也有自卑感,和所有人一樣,有過渴望證明自己,渴望承擔起更多責任的時刻,遭遇過事情發展得不如意,被欺騙和陷入無助。

這些情緒是共通的,不一定我當下在其中,但我可以調動記憶,聯想一下,去靠近這個人物。

比如演感情破裂的夫婦,我沒結婚,沒過過夫妻生活,但我談過戀愛嘛。

還有隱隱的,有一股力量,我猜是原生家庭帶來的經歷。我經歷過父母離異,目睹他們的爭吵,切身地知道人與人的不理解是什麽樣的。

以前多愁善感的時候挺多的,很容易陷在過去裏,老扒著記憶不放,所以動不動就發一大串文字,現在想起來有點矯揉造作。

這兩年,好像我訓練了自己接納孤獨的能力,不大覺得一個人和很多人,有什麽分別。

我不再發朋友圈了,我開始練書法,喝茶,種菜,很享受獨處的時間。好像我更從容,更灑脫,也可能是變得麻木了,我不大知道。

我現在惴惴不安的,主要是時間。今年我36歲,總覺得現在的日子比以前過得快了,以前好像一天可以做好幾件事,現在一晃就過,晃得我心都慌了。

早上起來,我會給自己安排很多事,生怕錯過什麽。突然有一天收工早了,回到家,我不知道該幹嘛了。

一直以來,屬於自己的時間非常有限,有完全屬於自己的時候,一下子不會安排了,又想看電影,又想看會書,又想見個朋友。所以我想把自己的精力和感受,都放在當下這個時刻。