很早就想談一下武漢作為一個省會城市的作為。畢竟從某種程度上說,湖北省不像周邊的河南有河南話,湖南有湘方言,江西有贛方言。湖北省內各區域的文化,語言,風俗都更趨近周邊省份。武漢作為湖北省會,湖北其他地方的人來到這個城市都會有些不適應,但是湖北確實需要一個強大而有實力的武漢來把湖北統一起來。

2014年中國省份人口排名,這是最新的一組數據。

1 廣東省 104,303,000

2 山東省 95,793,000

3 河南省 94,024,000

4 四川省 80,418,000

5 江蘇省 78,660,000

6 河北省 71,854,000

7 湖南省 65,684,000

8 安徽省 64,501,000

9 湖北省 57,238,000

10 浙江省 54,427,000

但一個作為一個不沿海,全省人口也不算多(6000萬,全國排名第九,少於湖南的6500萬,少於河南9500萬,多於江西)國家政策層面也缺乏提綱挈領的省份,湖北作為一個內陸省份的表現,無論是從人均還是總量上都是可圈可點的。當然這個數據表現放在剛改革開放初期,湖北省是更不會比沿海諸省遜色。

聚集更多從歷史角度講,武漢的政治地位從清末到民國一直處於加強的階段,從清末漢口通商,再到辛亥革命率先在武昌打響,再到大革命北伐勝利,國民政府遷都武漢,以及1938年抗戰,作為實際首都的武漢,進行的保衛大武漢,乃至到新中國後第一個直轄市,以及計劃經濟時代武漢作為工業重鎮,僅次於北上天的經濟地位。

時至今天,武漢雖然衰弱,但已經保持著華中地區中心城市的地位。這種政治地位的不會以經濟的發展作為轉移,大西北發展,無論烏魯木齊和蘭州如何發展,必然在政治地位比不上西安,這種政治地位是由地理區位,以及歷史沈澱決定的。

新中國成立之初,諸多省份的省會有過變動河北從保定、天津、再到石家莊的一波三折,河南從開封遷到小城鄭州、安徽省會遷到合肥。都是再三從政治,經濟上面考慮。

武漢或者說武昌作為整個湖北乃至湖廣(湖北、湖南)的政治中心也是從元朝開始,整個湖北東面是大別山,西北是秦嶺,整個湖北的基礎則是江漢平原。而武昌作為長江和漢水的交匯處,湖北選址省會武漢是非常明智的。

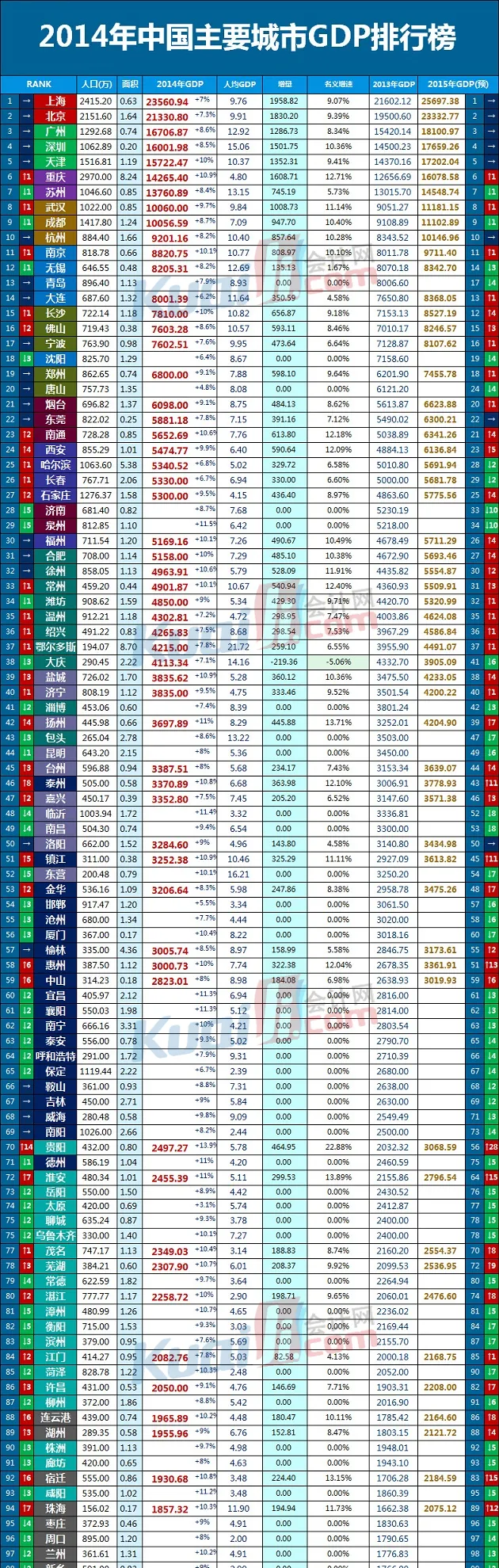

中國主要城市十大城市為:一線城市北京、上海、廣州、深圳、 加上另外兩個尚待發展的天津和重慶。以及長三角的南京和杭州,以及內陸雙雄 武漢和成都。當然還有綜合實力不俗的西安和沈陽。這些城市算上傳統意義的大城市。

未來十年中國綜合實力的十強城市會比較穩定在:北京上海廣州深圳,天津重慶,杭州和南京,以及武漢和成都中。

武漢的底子是民國工業化時期和改革開放前尤其是民國打下來的,漢口特別市(包括漢陽)+武昌省會合並,在20-30年代就有城市人口146萬,最高曾達到157萬,,僅次於上海,與天津持平,所以武漢強是歷史原因,當年的湖北第二大城市沙市,人口僅20多萬,武漢是沙市港口貿易 工業產值的8倍;而成都從一個不如武昌,更不如他省內重慶的城市,到從2001年開始,全川之力 成就現在的省會極強,從90年代開始武漢三鎮加起來不遜色成都(GDP),直至2015,最為內陸雙雄的武漢、成都Gdp雙雙突破一萬億大關,武漢更是以微弱優勢從從GDP數據上趕超成都。

現在網上有種普遍的議論,武漢和成都作為一城獨大的城市。把省內兄弟城市的資源都吸收利用。此言差矣!!諸不見,這幾年湖北省內的一主兩副,裏面的兩副城市,宜昌、襄陽的經濟增長率已經達到11%強,可以說襄陽和宜昌的整體水平的提升和湖北省內用武漢市這個強大省會城市的復興有著直接的關系。襄陽、宜昌大有趕超中部非省會第一城市洛陽的趨勢。

而且一個強大的省會城市能夠給省會的兄弟城市投入更多的資本發展,武漢本土企業的發展,首先是從布局省會其他城市開始,一個強大省會城市更容易誕生出強大的巨頭企業,以遼寧大連萬達的發展,杭州阿裏巴巴的發展莫不是在城市開發中誕生的巨頭企業然後帶領其他城市的發展,省內的政策以及行政之便,更好的延伸出附加行業的發展。

一個擁有區域中心城市的省份,會在國家整體上更容易獲得政治話語權 。

整個湖南目前就是集中全湖南建設大長沙,發展長株潭來追趕武漢,而鄭州也是建立中原城市群來欲與武漢一較高下。因為他們知道自己缺的是什麽,他們缺乏武漢從清末至今,積累起來人口,省會影響力,乃至城市知名度。

武漢、成都作為這幾年內陸可以與沿海諸強抗衡的內陸城市,也將會從整體上提升本區的整體競爭力和周邊的連帶作為,可以毫不過分的講,一個強大省會城市對於提升省份總體形象和帶動周邊發展起的至關重要的作用。而有武漢作為省會的湖北,不僅僅成為經濟腹地,更大程度上可以利用武漢九省通衢的交通優勢以及在政治上的話語權,進一步提升全省的建設水平。

強大省會城市帶來的城市知名度和美譽度。

作為綜合實力可以居於前三的山東省,並沒有誕生一個可以具備前十的城市。濟南政治地位尚可,經濟乏力,青島。經濟不俗。美譽度也不錯,但是省內煙台,濟南都會對人才以及資源產生相互吸引,山東無法誕生一個強大到可以提綱挈領的城市。也是因為這種從數據層面上的導致山東整個省無法給我心中行成一個經濟上和廣東 、江蘇一樣強大的省份。

還有福建省,擁有福州和廈門,以及實力不差的泉州,福建省並沒有發展出一個核心城市在於本省人口基數不大,而且在國家層面上具有不穩定的因素存在,無法大力發展巨型國企,廈門又限於地理問題,只能成為一個現代而充滿年浪漫氣息的旅遊城市,無法成為強大的核心城市。

強大省會人才匯聚,馬太效應

平心而論作為一個內陸城市。武漢的就業環境和沿海比差距真的很大,但是對比周邊的長沙、鄭州、南昌。武漢作為一個區域中心城市,可以吸納更多的巨型企業在武漢設定大區中心。從而更多的改善武漢的就業環境,提供更多的就業崗位,更好的與國際接軌。整個湖北乃至中部都需要一個強的與北上廣一樣具備強大吸重力的城市。

舉例:一個襄陽或者宜昌武漢名牌大學的畢業生畢業了,選擇在武漢到巨型企業的華中分部就業,生活恐怕比直接去沿海更好。起碼周末都可以回家看下家人,不用在春運時和人搶車票。

武漢的復興之路剛剛開始,君不見南粵雙雄的整體實力的提升,大力引進外資,發展出口貿易才促成了珠三角周邊城市的集體發展,君不見90年代的上海浦東新區發展帶動整個長三角的經濟騰飛才有形成以上海為核心的中國第一大城市群。以巨頭東風企業為例,如果湖北省內沒有武漢這個強大省會的存在,東風的總部可能早就遷到廣州去了。恐怕十堰和襄陽連汽車周邊行業的邊角余料都吃不到。

武漢目前依舊處於城市發展的巨震時期,這個城市在基礎設施建設上已經虧欠了太多,只有內修好自身,才能能夠給省內兄弟城市帶來直觀的輸血功能,而在復興之路上武漢會誕生出強大有實力的巨頭企業,並帶領全省發展,作為中三角的核心城市,武漢城市圈的城際鐵路的發展將會給武漢乃至中部的發展帶來更多的機遇。

關於武漢的城市復興

武漢政府官方對於武漢城市復興的定義是建設成為國家中心城市。目前來說國家給明確定位為中心城市的城市有:北京、天津、上海、廣州、重慶。這個目標任重而道遠,武漢確實短期內無法達到,我想如果說要比較現實的復興的話,應該定位於國家八大城市之列,北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、杭州、南京、武漢、成都。這十個城市之中起碼在綜合實力要保八爭六。處於這個水平的武漢基本上就比較符合整個武漢的城市定位了。