再更:

總有人說沒滿足老人二層洋房的要求,節目中看老人也出現在施工現場過,業主跟建築師不可能沒進行過溝通,但 溝通細節節目裏一點也沒展示,所以也不清楚建築師對業主引導的是否成功?業主在多大程度上接受這個方案?怎麽yy出業主的喜惡的呢?

老人喜歡二層洋樓沒問題,想建也沒問題,那可以找施工隊直接按他的意思就蓋了啊,為什麽要找建築師呢? 好比去醫院看病,又非要吃偏方,那就直接吃偏方啊,為啥還要去醫院呢?

更新:

沒想到有這麽多人來討論,不論是理性思辨還是無腦硬懟我都歡迎,畢竟我傳達出了我想法。這個小文寫的很倉促,有些地方可能是我沒說清楚,我想再做些補充。

- 我不是在維護陶工或者這個計畫,這當然不是一個成功計畫,但不應該非黑即白地全盤否定 ,我想說明它的好與糟在哪,出現了問題不能只罵不反思。

- 我想維護的是地域性建築,或者說磚+混凝土的建築形式。 這個計畫的設計/建築形式本身不是糟的,問題在於陶工沒有做好設計與施工的統籌協調。

- 我最初寫回答的原因就是看到彈幕的刺耳又無根據的指責,所以我的關註點落在了材料、形式、采光等能夠盡量客觀分析的問題上。 造價當然也是不合理的,但沒有調查怎麽能知道問題到底是在建築師還是疫情?造價超標建築師當然有責任,那麽他應該負多大責任?老人的態度與溝通也一樣,又怎麽能知道建築師與業主究竟進行了多深入的溝通?僅憑節目中的幾張截圖就能證明老人是否滿意?

- 跟朋友聊天又開拓了一些想法: 陶工最大的問題是保留了鄉村建築的皮,但是丟掉了鄉村建築的內核——空間秩序,完全把城市住宅的平面落了進來。 比如說老宅主屋是一個混雜的空間,節目中看桌子上還有照片之類的物品(可能是祭拜?),可能不是一個單純意義上的客廳+主臥。具體的空間組織需要進一步考察,但陶工顯然把它抹去了。 從這個角度來看,那這的確是無比糟糕的設計。

原答案

先說我的立場:

①設計是好的:我認為好的設計是具有恰當的設計理念、材料構造、功能布局(好不好用)、藝術造型,這個住宅的設計、材料、布局是好的,造型差強人意。

②細節是差的:紅磚、混凝土的色彩質感很差,兩種材料的交接做的不好,這導致了它整體樣式不夠美 。

我主要談三個問題:①設計好在哪?②細節差在哪?③業主溝通等其他話題。

此外:

- 想速速看觀點結論的,只看加粗斜體就可以。

- 歡迎討論,但是對線之前請仔細閱讀全文,

- 建築引出的話題很多,一篇短文肯定無法覆蓋,也歡迎關於其他話題經過思考的理性討論——而不是盲目隨意的主觀譴責。

似乎這個問題的熱度更高,但是造價的問題太復雜,具體情況包括疫情影響也不清楚。 我只談設計本身,不談造價 ,因此僅針對該問題:如何評價夢想改造家最新一期設計師陶磊引起的爭議?(其實「公共廁所風」這個用詞、及其可能引發的討論熱度反映了大眾的建築觀,很值得討論)

1.設計好在哪裏?

作為一個很少看綜藝的人,我專門去b站看了完整的節目視訊,因此我的一些討論權當做對一些彈幕的回應。

關於磚房與洋房

在節目中老人家帶著鏡頭看了同村的西式洋房,我認為 這種洋房完全是鄉村住宅的糟粕 。建築不僅僅是物質空間,更重要的是一種文化載體。無論是西方古典、哥特式、巴洛克等西方建築風格,他們都是特定歷史、文化語境中的產物, 建築與歷史文化是不可剝離的 。就好比西方過聖誕中國過春節、西方用刀叉中國用筷子一樣,都不僅僅是表象的節日或餐具,其背後暗含了深層的文化涵義。當然,你現在也可以過聖誕、用刀叉,但總歸是一種「嘗鮮」或「時髦」,他們如何無法根植於中國文化。 而在中國鄉村搞這種西式洋房,完全就是一種趕時髦,是脫離文化語境的孤立存在,遑論鄉村大部份都是節目中這種粗制濫造、毫無美感的西洋縫合怪建築 :電線桿般筆直的柱子、不知道從哪扒來的陽台、水平屋面配上奇怪的尖頂。至於近代中國出現的西式建築,一方面是西方建築師來華做的設計,另一方面是留洋的中國建築師本身就受到西方的建築教育,以及當時國內「崇洋」的社會風氣。但即使是這樣, 近代中國建築師仍努力地嘗試將中國傳統建築文化融入其中,難道當下中國建築師就應當置中國文化不顧嗎 ?

磚是西北的地方性材料,合院也是傳統的地方建築布局形式,用磚做合院顯然是合適的 。這裏其實牽扯到地域性的概念,同樣與地方文化、氣候、材料相關,簡單來說 就是要因地制宜 。比方說新疆吃饃雲南吃米線東北吃酸菜沿海吃海鮮,最初肯定緣於就地取材、方便儲存等因素,並隨著時間的推移形成了當地的飲食文化。現在你當然可以每天換著吃各地的美食,但我相信大部份人最愛吃的還是家鄉菜,家鄉菜也會成為一種精神寄托。建築亦是如此,而且其承載的文化內涵遠大於飲食,並且無法像飲食那樣隨意更換。當下為什麽在中國會感到千城一律,正是這種地域性的流失,大都市全都在建「玻璃盒子」,原本地方的建築文化消失了。大眾當然會覺得現代主義及以後建築氣派、時尚、新穎,這無可厚非, 但建築師作為專業從業者,不應當起到引導作用、發展一種根植於地方文化的建築形式嗎 ? 因此從設計理念與材料來看,我認為陶工做的是正確的。

采光、保溫、平面布局

在b站我看到最多的就是「這也太黑了」與「這麽大窗肯定冷」這兩類彈幕,也就是采光與保暖。

關於采光 ,首先客廳和主臥采光完全沒問題啊。從平面圖上看,次臥的采光條件應該是跟客廳差不多,但節目中照出來卻差很多呢?這是因為太陽快過去了!從這幾個房間墻面的陰影明顯看得出來,太陽高度角不斷變大,節目組從早上快錄到中午了。次臥與客廳都是朝東的,最早錄客廳時候光線充足,後面錄到次臥太陽已經從東面升起來了。而且節目中經常在逆光拍、過曝,西北的陽光格外充足、室內外對比更強了,這導致室內顯得更暗。 因此,我認為采光完全沒問題 。

關於保溫 ,24墻+中間混凝土+保溫材料,還有地暖+火爐。我查了白銀市20年11月-次年2月的溫度,只出現了三天-20℃以下的溫度,月平均低溫分別是-2℃、-10℃、-12℃、-5℃,大概比北京低5度,完全沒有冷到東北的程度。還有就是 那些鏤空的磚墻是院墻,不是建築外墻 ,影響不了保溫! 因此,我認為保溫也沒問題 。

關於平面布局,即好不好用的問題 。 平面布局總的來看沒什麽大問題 :房間朝向、人的流線都是好的,包括插了幾個院子增加景觀和光線變化的趣味性都很好。 存在一些小問題 :我感覺凸出來的衛生間有些奇怪,增加了外墻表面積也不利於保溫,從客廳到衛生間的距離也遠了點。至於彈幕裏經常出現的「走廊太窄」,從圖片看走廊大概900mm寬,建築規範裏雙人通行是1100,記得住宅要略微小一些(具體沒查,但900肯定是夠的),後面也出現了多人擠在走廊的畫面,兩個人能夠側身過。而且平時只有老人在家,有必要做的像商場一樣嗎?還有就是走廊上是有燈的...(針對彈幕)就是這種明暗變化是很有趣的,一些博物館、教堂裏也經常用這種手法, 其中的許多感受不是照片能傳達出來的,如果能在生活中多去觀察、體驗,我相信會有更深的體會與共情 。

2.細節差在哪?

我認為正是這些細節之差,導致它看起來「醜」,招致諸多口誅筆伐 。

磚的顏色質感太差了, 陶工自己也提到了這一點。不均勻的顏色,突兀的黑白塊,導致整體觀感很差,完全搶掉了人們對整體韻律的關註,給人以粗制濫造的第一印象。

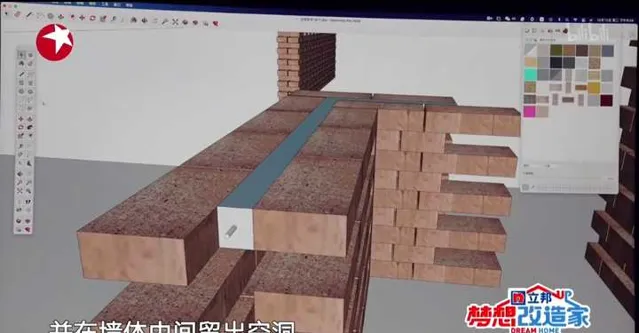

磚與混凝土的交接做的不好 。入口空間、二層臥室都有這個問題,但在二層臥室尤為明顯。磚與混凝土生硬的拼接在了一起,沒有做一些錯位、凸凹變化,關系很曖昧。這導致設計感很弱,仿佛是隨意的堆砌。

柱子和屋頂太笨重 。院子裏斜的柱子我感覺很奇怪,斜的沒什麽道理,甚至沒有柱子更好。柱子與屋頂都顯得太笨重了,挑檐部份完全可以做的更薄,那麽柱子也能隨之變細甚至去掉。

衛生間內部混凝土沒有質感,反而與差磚結合成簡陋感 。首先我非常不喜歡住宅室內用素混凝土,素混凝土雖然能做的很有質感,但家是要溫馨的。這種美的判斷是仁者見仁智者見智,但這兒的問題混凝土的質感是要靠高的施工標準與細節才能呈現的,而這裏的磚完全沒有精致感,混凝土的質感不僅無法呈現,反而產生了簡陋感。

後面幾點比較主觀,每個人都有自己的判斷 (不過似乎批判陶工已經成了主流,估計也沒什麽人來誇...)。

木頭的顏色不舒服 。說實話,我現在也沒搞清木頭到底是什麽顏色,具體顏色肯定還是要現場感受才能判斷,不過似乎每個鏡頭裏的顏色都差點意思。

素混凝土天花板很奇怪 。主要還是施工問題,混凝土表面太斑駁了,整個室內的氛圍我覺得不好,跟木飾面的搭配也不是很舒服,有可能家具入場後會好一些?

3.雜談

關於與業主溝通

很多彈幕都在說為什麽不按老人說的來?為什麽不願意做二層、不做洋樓? 我認為建築師必須要有自己的主觀能動性——有自己的思考、立場、判斷,與業主溝通遵循的應該是功能需求,而在形式需求、審美判斷加以引導 。首先,如果建築師沒有自己的立場與價值判斷,僅唯業主是從,那就失去了建築師的內在價值,長此以往這個行業也完全沒有必要存在了。其次,業主的功能需求是必須要滿足的,也就是做出來的建築必須便於使用,陶工也都滿足了老人對於子女居住、種菜、儲存等物質需求,還保留了火爐作為精神空間的延續。第三,不論怎樣,建築師總會比大眾見過更多、更好的建築,對建築形式、美的判斷總會有更深的認識,也必須要在溝通的基礎上對業主加以引導。舉個例子,一個只吃過白菜燉豆腐的人,看到別人在吃幹鍋娃娃菜便也想要,作為一個廚師難道不應該帶他嘗嘗開水白菜嗎?

關於裝飾

陶工很堅持結構的真實性,即建築結構即裝飾,不加額外裝飾性的東西。我認為他的理念沒有問題,但結果是差的 。關於建築中的裝飾問題,從現代主義開始建築界也一直爭論不休,我覺得裝飾or去裝飾都沒有問題,也沒有對錯之分。但去裝飾是要基於高標準的施工與細節的,這個計畫顯然沒有做到,從而滑向了一種簡陋感。

關於二層

我認為不加二層是合適的 。題主說道「建築師在北京的住宅是二層,還有電梯」。 首先是造價 ,加二層的費用是很高的,土地價格就成了很重要的參考物件。就北京來看顯然地價遠大於造價,二層多出的建築面積,價值遠高於造價,而在甘肅鄉村反而得不償失。 其次是老人需求 ,就常識而言,老人更適合在低層居住,省去爬樓梯的過程。而老人對二層的執念,我認為源於鄉村觀念中, 將二層視為「條件好」、「氣派」等精神符號,而不是真實的物質需要 。

關於輿論

建築評論的門檻太低了,甚至毫無門檻,畢竟建築是實在是太日常的物件,與藝術、文學、社會評論相比,不需要仔細地閱讀、思考便能參與其中指手畫腳。但 深刻的建築批評是有壁壘了,不應從簡單的主觀美醜、造價高低來判斷,也不是非好極壞的割裂狀態,而是應當將建築視為一種文化現象加以審視與揚棄 。歸根結底還是建築界沒能「破圈」,沒能向大眾傳遞正確的建築觀、建築知識,停留在美與醜無休止的爭論之間。