「老哥,你看能不能幫個忙?我侄子的事一直讓我睡不著覺...」

李德山顫抖著點了一根煙,夜色中他的臉龐被煙頭映得忽明忽暗,眼神中充滿了掙紮和迷茫。他不知道自己這個決定到底對不對, 但想起侄子孤零零的墳頭 ,心裏就揪得慌。

01

2017年的夏季,禮泉縣的天氣悶熱異常。蟬鳴聲此起彼伏,像是在為這個即將發生的荒唐事情奏響序曲。

李德山已經連續好幾個晚上都睡不好覺了。倒不是因為天氣太熱,而是因為他那早逝的侄子。每天半夜醒來,他都會不由自主地想起侄子臨終前的樣子。

侄子李小軍今年本該28歲,正是該成家立業的年紀。去年年底,小軍突然查出胃癌晚期,短短三個月就撒手人寰。從確診到離世,小軍一直很平靜,唯一的遺憾就是沒能找到一個相愛的人,留下一個屬於自己的家。

「要是能早點發現就好了...」李德山坐在院子裏,望著漆黑的夜空喃喃自語。煙灰掉在他的褲子上,燙出一個小洞,他卻渾然不覺。

作為李小軍的親叔叔,李德山一直覺得自己虧欠侄子太多。十五年前,侄子的父母也就是他的大哥大嫂在一場車禍中喪生。從那時起,他就一直把侄子當親兒子養。可惜天不遂人願,眼看著侄子讀完大學,找了份好工作,眼看著馬上就要給他介紹物件了,卻偏偏倒在了這個節骨眼上。

「叔,我這輩子最遺憾的就是沒能給咱們李家留個後。」臨終前,小軍拉著他的手說的最後一句話,至今還在他耳邊回響。

就在李德山沈浸在回憶中時,院子的柵欄門突然發出吱呀一聲響。

「德山,一個人在這兒抽悶煙呢?」來人穿著一件花格子襯衫,腳步虛浮,說話時還帶著一股子酒氣。正是剛出獄不久的郭建軍。

02

李德山和郭建軍是從小一起長大的發小。在他們那個年代,農村孩子能念到初中就不錯了。郭建軍小時候成績特別好,可惜家裏窮,初中沒念完就輟學打工去了。後來也不知道是交友不慎還是怎麽的,竟然因為搶劫和盜竊坐了九年牢。

但在李德山眼裏,郭建軍始終還是那個可以掏心窩子說話的兄弟。雖然做過錯事,但人總該有改過自新的機會不是?

「建軍,來,坐。」李德山搬了把椅子出來,「剛從哪喝酒回來?」

郭建軍一屁股坐下,打了個酒嗝:「還能去哪,還不是那個小店。你說這人啊,活著的時候熱熱鬧鬧的,死了之後就剩一捧黃土。」

這話正好戳中了李德山的心事。他遞給郭建軍一根煙,若有所思地說:「你說得對,人死了在地下也是孤單的。我那侄子......」說著說著,聲音就哽咽了。

郭建軍接過煙,眼睛裏閃過一絲精光。他在監獄裏可沒少聽說這種事,現在看來,又有生意可做了。只是得慢慢來,不能操之過急。

「德山啊,我懂你的意思。」郭建軍深吸一口煙,吐出一個煙圈,「其實在裏面的時候,我聽說過不少這樣的事。」

「什麽事?」李德山的眼神突然變得警覺起來。

03

「陰婚。」郭建軍壓低聲音,像是在說什麽禁忌的事情,「老一輩人不是常說,陽間有陽親,陰間有陰親嘛。就是給死去的人找個伴,讓他們在地下也有個依靠。現在農村裏這種事其實挺普遍的,只是大家都不願意說出來罷了。」

李德山的眼睛一亮,但隨即又暗淡下來:「這...這不太好吧?畢竟是死者,要是被人發現了......」

「怕什麽?」郭建軍往四周看了看,見沒人才繼續說道,「你想啊,人家女方也是孤魂野鬼的,這樣不是兩全其美嗎?再說了,你看看現在的年輕人,活著的時候談戀愛那麽難,死了之後找個伴,也算是圓了一個心願。」

說著,郭建軍又壓低了聲音:「再說了,這種事我在裏面可是聽說過不少。有的人家給死去的兒子找了陰親,後來風水都轉好了,家裏生意越來越紅火。你看看你們家,自從小軍走了,是不是諸事不順?」

這話說到李德山心坎上去了。可不是嘛,侄子走後,他養的雞莫名其妙地死了一大半,地裏的莊稼也歉收,自己還莫名其妙地摔了一跤,差點傷了腰。

「那...那具體該怎麽做?」李德山的聲音有些發抖,顯然已經動心了。

郭建軍露出了勝券在握的笑容:「這事我來安排,包在我身上。不過得找個合適的,最好是新死的年輕姑娘,這樣跟你侄子年紀也相當。而且要是能找到未出嫁的黃花大閨女就更好了,這樣才配得上你侄子。」

04

這個想法像是種子一樣在李德山的腦海裏生根發芽,越長越大,最後幾乎要把他的理智完全吞噬。

那些日子裏,他開始頻繁地做噩夢。夢裏總是能看見侄子李小軍,有時候是他生前的樣子,穿著白大褂站在醫院走廊裏,沖著他微笑;有時候卻是一副陰森的模樣,渾身濕漉漉的站在墳頭,眼神空洞地看著他。

「叔,我好孤單...這裏好黑,我一個人害怕...」夢中的侄子總是這樣說。

每次從這樣的夢中驚醒,李德山都會渾身冷汗。他翻來覆去睡不著,就坐在院子裏抽煙,一根接著一根。煙灰積了厚厚一層,像是下了一場灰色的雪。

「叔,你放心,我在這邊過得挺好的。」某天夜裏,夢境格外真實。李小軍坐在他旁邊,就像生前一樣,笑容溫暖。

可當李德山想要伸手去拉他時,侄子卻突然變了臉色:「叔,可我好孤獨啊...你看他們都成雙成對的,就我一個人...你幫幫我好不好?」

這個夢成了壓倒李德山最後一根理智的稻草。第二天一早,他就主動找到了郭建軍。

「建軍,你說的那個事,具體該怎麽做?」李德山的聲音有些顫抖,但眼神卻異常堅定。

郭建軍正在院子裏修理他那輛破舊的麵包車。聽到李德山的話,他擦了擦手上的機油,露出了意味深長的笑容。

「我就知道你早晚會來問這事。」郭建軍從口袋裏掏出煙,遞給李德山一根,「不過這事得從長計議,需要找對人才行。」

「什麽人?」

「幫手。」郭建軍點燃香煙,深吸一口,「我認識兩個人,都是這方面的老手了。一個叫張大力,以前跟我在裏面認識的,這人手腳麻利,心也細。還有個外號叫‘小靜’的,這人更有經驗,知道該找什麽樣的......」說到這,郭建軍停頓了一下,像是在斟酌用詞,「貨」。

05

接下來的幾天,郭建軍開始組織這場秘密行動。

他先是聯系上了張大力。這人剛從另一個城市的監獄出來不久,正愁沒活路。一聽說有這種「發財」的機會,立馬就答應了。

「老郭,你放心,這活兒我熟。」張大力拍著胸脯保證,「不過得找個合適的目標才行。現在這年頭,火化的多,土葬的少,找個合適的可不容易。」

郭建軍又找來了「小靜」。這個外號「小靜」的中年男人,看起來文質彬彬,戴著一副金絲邊眼鏡,要不是郭建軍介紹,誰能想到他是個「盜墓老手」。

「我最近剛打聽到一個訊息。」小靜推了推眼鏡,神秘兮兮地說,「禮泉縣那邊前幾天剛下葬了一個年輕姑娘,聽說是得了急病,還沒來得及訂婚就走了。年紀跟你說的差不多,長相也不錯。」

郭建軍眼前一亮:「在哪個地方?」

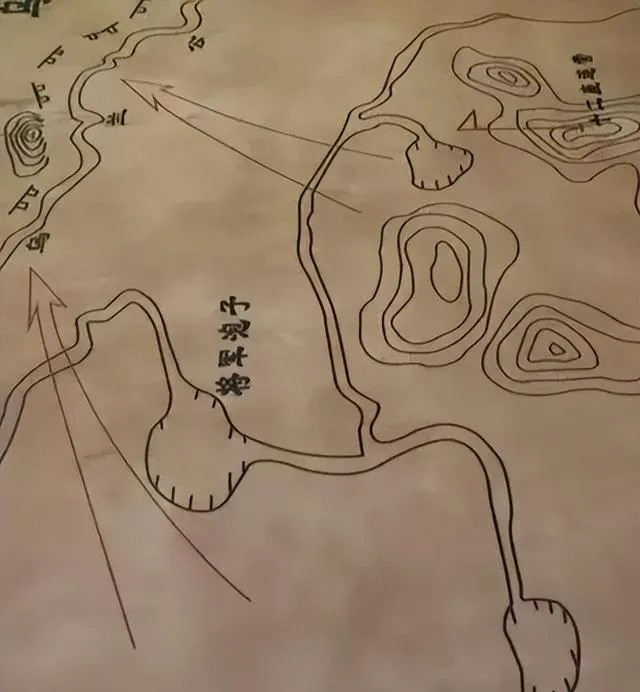

「南邊的公墓,我都打聽清楚了。」小靜說著,從包裏掏出一張手繪地圖,「這是我畫的,你看,從這條路過去......」

就這樣,一場荒唐的盜墓計劃在暗處悄然成型。而此時的李德山,卻還沈浸在對侄子的思念中,渾然不知自己即將卷入一場怎樣的漩渦。

「要多少錢?」當郭建軍跟他談到這個問題時,李德山幾乎想都沒想。

「五萬。」郭建軍豎起五根手指,「一分錢一分貨,要辦就辦得漂亮點。」

李德山二話不說就答應了。為了侄子,這點錢算什麽?更何況他這些年一直給侄子攢著彩禮錢,現在用在這裏,也算是另一種形式的「彩禮」了。

06

2017年6月20日,天氣悶熱得讓人喘不過氣。

一輛破舊的麵包車在禮泉縣的鄉間小路上緩緩行駛。車廂裏坐著四個人,卻安靜得出奇,只有車輪碾過砂石路的聲音和偶爾的蟬鳴。

李德山握著方向盤,手心全是汗。副駕駛上的郭建軍不時看看手機導航,後排的張大力和「小靜」則在低聲討論著什麽。

「前面那個岔路口左轉,」小靜突然出聲,「公墓就在那個小山坡上。」

李德山的心跳驟然加快。白天他們已經來踩過點了,但現在再來,感覺完全不一樣。夕陽西下,整個山坡籠罩在暗紅色的光暈中,顯得格外陰森。

「停車。」郭建軍指了指路邊的一片樹林,「車子開進去,別讓路過的人看見。」

李德山小心翼翼地把車開進樹林,熄了火。車裏的四個人都不約而同地松了口氣,卻又都感到一陣緊張。

「現在才六點多,得等天完全黑了才能動手。」小靜看了看表,「大家先休息會兒。」

張大力從背包裏掏出幾個肉夾饃和礦泉水,分給大家。但誰都沒什麽胃口,食物的香味在這種場合反而讓人覺得惡心。

李德山強迫自己咽下幾口麵包,望著窗外漸漸暗下來的天色,心裏五味雜陳。他知道自己正在做一件大逆不道的事,可一想到侄子在地下孤零零的,他又覺得這麽做也許是對的。

「都檢查一下工具。」等天色完全暗下來後,郭建軍開始分配任務,「等會兒我和德山在外面望風,你們兩個負責......」他停頓了一下,「挖。」

張大力開啟一個黑色的帆布包,裏面整整齊齊碼著鐵鍬、撬棍、手電筒。還有一個特大號的塑膠編織袋,用來裝那個他們誰都不願意直接說出口的「東西」。

07

晚上十點,公墓一片漆黑。

四個人借著微弱的月光,摸索著來到了白天踩好點的墳前。這是一座很新的墳,上面的土還是松軟的,墓碑也很新。

「趙月,女,享年二十有六。」小靜用手電筒照了照墓碑,低聲念道,「正合適。」

李德山的心猛地一顫。二十六歲,比侄子小兩歲,確實是合適的年紀。可不知為什麽,知道了死者的名字,這件事突然變得更難以接受了。

「德山,你在這守著。」郭建軍拍了拍他的肩膀,「有什麽動靜就咳嗽兩聲。」

張大力和小靜已經開始幹活了。他們動作很麻利,顯然不是第一次做這種事。鐵鍬挖進松軟的泥土裏,發出沙沙的響聲。

時間一分一秒地過去,李德山感覺度秒如年。他躲在一棵大樹後面,豎著耳朵聽著四周的動靜。每一聲蟲鳴,每一飆風聲,都讓他緊張得要命。

突然,「咚」的一聲悶響傳來。

「找到了。」張大力的聲音從坑裏傳出來,「幫我把撬棍遞下來。」

接下來的聲音更讓人毛骨悚然。撬棍撬開棺材板的咯吱聲,像是死者的呻吟。李德山忍不住回頭看了一眼,就在月光下看到了讓他終身難忘的一幕。

08

棺材裏躺著一個年輕女子,身上穿著嶄新的壽衣,面容安詳,就像是睡著了一樣。月光透過樹梢的縫隙灑在她蒼白的臉上,給人一種說不出的詭異感。

「快點,把袋子開啟。」小靜壓低聲音催促道。

張大力手忙腳亂地展開編織袋,但就在他們準備動手的時候,遠處突然傳來一陣狗叫聲。

「汪!汪汪!」叫聲由遠及近,還夾雜著手電筒的光束在遠處晃動。

「不好,好像是守墓人的狗!」郭建軍緊張地低聲喊道。

李德山的心一下子提到了嗓子眼。他還記得白天踩點時看到的那條德國牧羊犬,那可不是善茬。

「媽的,偏偏這時候......」張大力咒罵了一句,手上的動作卻不停,「小靜,快幫忙!」

兩個人手忙腳亂地想把屍體裝進編織袋,但死者的身體已經變得僵硬,怎麽都塞不進去。慌亂中,壽衣被蹭破了一大塊,露出裏面青紫色的皮膚。

「有人嗎?誰在那裏?」遠處傳來一個蒼老的聲音,伴隨著手電筒的光越來越近。

「跑!」郭建軍一聲低吼。

張大力和小靜顧不上其他,扔下手裏的屍體就往外爬。那具年輕女子的屍體還保持著被他們擺弄的姿勢,歪歪斜斜地卡在棺材和土坑之間,場面說不出的詭異和淒慘。

09

李德山癱坐在車裏,渾身發抖。

他永遠也忘不了那一刻。當他最後回頭看的時候,月光下那個年輕女子蒼白的臉龐,破損的壽衣,還有那雙似乎在註視著他們的眼睛...

「快開車!」郭建軍氣喘籲籲地鉆進副駕駛,後面的張大力和小靜也跌跌撞撞地爬進車裏。

李德山手抖得幾乎握不住方向盤,好不容易才發動了車子。麵包車猛地竄出樹林,在漆黑的鄉間小路上瘋狂地逃竄。

車廂裏一片死寂,只有粗重的喘息聲。每個人都沈浸在剛才那一幕帶來的恐懼中,誰也不敢說話。

「停車!」開出十幾公裏後,小靜突然喊道,「我要吐......」

車子剛停穩,小靜就推開門沖到路邊,趴在草叢裏嘔吐起來。張大力也好不到哪去,臉色慘白,一個勁地擦冷汗。

「這事黃了。」郭建軍點了根煙,聲音有些發抖,「那個守墓人肯定看見我們了。」

李德山癱在駕駛座上,腦子裏不停地回放著那個場景。那個叫趙月的姑娘,本該安安靜靜地長眠地下,卻被他們這樣褻瀆...

「對不起...對不起......」他喃喃地說著,不知是在對趙月道歉,還是在對自己的侄子說。

10

天亮時,公墓裏傳出一聲驚恐的尖叫。

幾個來掃墓的村民發現了那座被破壞的墳墓。掀開的棺材板,被翻動的屍體,散落的工具,無一不在訴說著昨晚發生的一切。

「報警!快報警!」

警察很快就到了現場。透過仔細勘查,他們發現了不少有價值的線索:落在現場的一個手電筒,上面還留著清晰的指紋;附近監控拍下的那輛可疑麵包車;甚至還有歹徒匆忙中掉落的煙盒...

---

李德山在家裏坐立不安。

自從那晚回來,他就沒睡過一個好覺。一閉眼就會看到趙月那張慘白的臉,還有那雙充滿控訴的眼睛。他開始瘋狂地喝酒,妄圖用酒精麻痹自己的神經,可那種深入骨髓的恐懼卻越來越重。

「叔...叔...」夢中的侄子不再孤單,身邊站著一個穿著壽衣的年輕女子,兩人用同樣空洞的眼神看著他。

李德山驚醒時,發現自己渾身冷汗,床單都濕透了。窗外傳來公雞的叫聲,天已經蒙蒙亮了。

「咚咚咚!」突然,一陣急促的敲門聲傳來。

李德山的心猛地一顫,跌跌撞撞地走到門口。門外站著幾個警察,為首的民警手裏拿著一份搜查證。

「李德山,涉嫌盜竊屍體案,請跟我們走一趟。」

那一刻,他反而感到一種莫名的解脫。這幾天的煎熬比死還難受,現在終於可以結束了。

11

在警局裏,李德山第一個崩潰了。

「是我,都是我的錯......」他痛哭流涕,把事情的原委全都交代了出來。

原來,警方很快就透過手電筒上的指紋釘選了張大力。張大力被抓後,立刻供出了其他同夥。郭建軍和小靜也在24小時內相繼落網,只有李德山主動到警局投案自首。

「你知道你們犯了多大的錯嗎?」審訊室裏,李明

警察拍著桌子怒斥,「那個叫趙月的姑娘,是一名鄉村教師。生前資助了好幾個貧困學生,還照顧癱瘓在床的母親。這樣一個好人,死了竟然還要被你們這樣糟蹋!」

李德山跪在地上,痛哭不已:「我知道錯了,我真的知道錯了...我就是想給我侄子......」

「荒唐!」警察打斷他的話,「你侄子要是在天有靈,會希望你做出這種事嗎?」

這句話像一記重錘擊碎了李德山最後的防線。是啊,自己打著為侄子好的旗號,做出這等傷天害理的事,哪裏是在幫侄子,分明是在害他。

---

案件很快移交檢察院。

檢察官在送出的起訴書中寫道:被告人李德山夥同他人,為實施陰婚陋習,秘密竊取他人屍體,其行為已觸犯【中華人民共和國刑法】第三百零二條之規定,構成盜竊屍體罪。

在法庭上,李德山認罪態度良好。他不停地向趙月的家屬道歉,但得到的只是痛哭和謾罵。

「我女兒活著的時候多好的一個人啊,你們怎麽能這樣對她!」趙月的母親坐在輪椅上,泣不成聲。

最終,考慮到李德山主動投案自首,且認罪態度良好,法院判處他有期徒刑一年六個月。郭建軍因為是主謀,還是累犯,被判處三年。張大力和「小靜」也分別獲刑。

12

一年半後,李德山刑滿釋放。

他第一件事就是去看望趙月的母親,在她家門口跪了整整一天,直到膝蓋都跪破了。

然後,他來到侄子的墳前。看著墓碑上侄子的照片,李德山泣不成聲:「小軍,叔叔錯了。我不該用這種方式來報答你的在天之靈,我差點毀了一個好姑娘的清譽,也差點毀了你的名聲......」

從那以後,李德山經常去看望趙月的母親,幫她料理家務,陪她說話。他說這是他唯一能做的一點補償。

「陰婚」這個陋習,終究要被時代淘汰。對死者的尊重,不應該是用這種方式。活著的人,更應該好好活著,這才是對逝者最好的告慰。

本文系真實案件;

參考來源:

法治講堂

【陜西男子組織盜竊屍體案件審判實錄】

原創聲明:圖片均源自網路;人名均為化名;本文旨在宣揚人間正義、杜絕犯罪發生!