周信/文 汽車電動化和智慧化趨勢不可逆轉,芯片作為關鍵技術支撐,其重要性日益凸顯。近年來,汽車產業形成了電動化、智慧化、網聯化三條新供應鏈,帶動主控芯片、通訊與介面芯片、功率芯片、傳感器芯片、儲存芯片等汽車芯片的快速發展。

中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍表示,預計2024年國內芯片設計行業銷售將達到6460.4億元,同比增長11.9%,重新回到兩位數的高速發展軌域。

芯片銷售的增長,說明需求旺盛。以智駕芯片為例,華金證券認為,預計中國智駕芯片市場2025年—2030年的年復合增長率為40.12%,2030年新車不同級別的智慧駕駛普及率將達到70%,芯片數量可能會達到1000億—1200億顆/年。

碳化矽功率器件的市場前景非常可觀。隨著新能源汽車800V高壓快充蔚然成風,車規級碳化矽(SiC)站上了「風口」。據MEMS和半導體領域專業機構Yole預計,到2029年,SiC器件市場價值將達到近100億美元,2023年至 2029年的復合年增長率為24%。

在巨大的市場需求和產業政策指引下,中國汽車芯片產業近年來取得了快速發展和顯著成果。尤其是2024年下半年以來,本土企業在芯片國產化方面捷報頻傳。

在智駕芯片方面,蔚來汽車在224年7月底宣布第一個車規級5nm智慧駕駛芯片「神璣NX9031」成功流片,並將在明年一季度上市的蔚來ET9上搭載。「去年我們公司采購了9億美元的智駕芯片,是全球最多的,這些芯片未來將轉換為我們自研的芯片。」蔚來董事長李斌曾表示。

8月底,小鵬汽車宣布圖靈芯片成功流片,可用於L4級自動駕駛,支持300億參數的大模型在端側執行。10月底,芯擎科技宣布其7nm高階自動駕駛芯片「星辰一號」(AD1000)成功點亮,可滿足L2至L4級智慧駕駛需求,將在2025年實作量產,2026年大規模上車套用。

此外,Momenta旗下新芯航途的中算力主流芯片已進入流片階段。輝羲智慧在10月底釋出了首款國產原生適配Transformer大模型的7nm車規級大算力芯片光至R1。

地平線目前已與超40家全球車企及品牌達成超290款車型前裝量產計畫定點,已有130+款量產上市車型。華為也擁有包括騰310、騰610及騰910三款智駕計算芯片,形成高、中、低算力水平全覆蓋。

在座艙芯片方面,芯擎科技設計了國內首款7nm車規級智慧座艙芯片「龍鷹一號」,該芯片目前已經出貨60萬片。芯擎科技副總裁兼產品規劃部總經理蔣漢平介紹,龍鷹一號單芯片艙泊一體解決方案與傳統方案相比,每輛車能夠節約700—1200元。國內最先宣布「艙駕融合」的黑芝麻智慧,釋出了武當系列C1200系列智慧汽車跨域計算芯片。

在功率芯片方面,6英寸碳化矽晶圓是當下汽車企業的主流選擇。需求方面,6英寸晶圓正在商品化,價格大幅下降;供應方面,大多數裝置制造商均繼續擴大其6英寸晶圓的產能。根據【2024碳化矽(SiC)產業調研白皮書】統計,截至2024年6月,全球已有30家企業正在或計劃推進8英寸SiC晶圓產線建設,其中中國企業有13家。

值得註意的是,雖然國內汽車芯片需求旺盛,產業鏈基礎設施逐漸完善,但車載芯片仍然面臨巨大的缺口,在高端芯片的設計制造環節仍然與國外企業存在很大差距。

一個明顯的例子是,外界原本預期,2024年中國汽車芯片自給率會在2023年基礎上翻一倍,達到15%甚至更高。但2024國產汽車芯片的自給率出現了停滯,甚至略低於去年的10%。究其原因,盡管國產芯片在技術和產量上不斷突破,但相比於市場的爆發式需求,仍顯得捉襟見肘。

尤其是在高端汽車芯片領域,國內產能和技術水平尚不足以完全替代進口芯片。全球最先進的芯片制造工藝主要掌握在台積電、三星等少數巨頭手中,國內大多數企業在7nm、5nm等高端制程芯片方面能力薄弱。

工信部電子五所元器件與材料研究院高級副院長羅道軍表示,本土芯片產品的研制可靠性成熟度與國外品牌相比,在品質一致性、工藝穩定性、工藝適應力和可靠性方面具有較大差距,大批次高可靠要求的汽車如果要匯入國產化產品,必然要面臨較大風險。

如何擺脫汽車芯片被「卡脖子」,是擺在國內企業面前的一道難題。2024年,美國對中國芯片行業的封鎖進一步升級,11月,拜登政府要求台積電停止向大陸供應高端芯片,這對中國芯片行業形成了不小的沖擊。經濟觀察網獲悉,某國產7nm車規級高階智慧駕駛芯片目前已被台積電斷供。

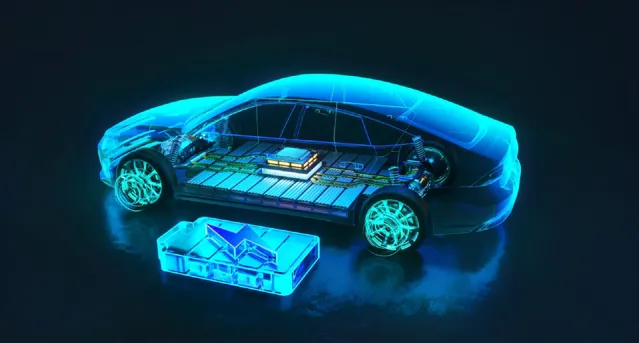

汽車電子芯片的產業鏈包含上遊的半導體材料、制造裝置和晶圓制造流程,中遊的智慧駕駛芯片制造、車身控制芯片制造等多個環節。

在功率芯片方面,「目前在8英寸碳化矽襯底市場,還存在良率、翹曲控制等難題。因為尺寸變大後,技術難度會更大。」一位半導體行業分析人士向經濟觀察網表示,國內針對8英寸碳化矽襯底尚未進入量產驗證階段,要邁過這一門檻需要整個產業鏈的協同合作和技術創新。

奇瑞汽車芯片技術院專家柳洋指出,目前國內芯片設計和封裝能力優勢較為明顯,但在芯片EDA軟體、高端關鍵檢測裝置、光刻機、刻蝕機、封裝基板材料等領域仍處於薄弱環節。

數據顯示,目前進口車載芯片的占比仍然接近90%。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示,降低汽車芯片先進制程的占比,是擺脫中國汽車芯片受到限制的核心要素,要基於新架構用成熟制程解決先進性問題。同時還要提升和支持跨國芯片企業在中國的本土化率,支持本土企業實作對海外芯片的替代能力。