兩年前我做10代雅閣混動的中美對比時,兩個版本還是各有千秋:國產版在感官品質上占優,中低配就有皮方向盤、雙液壓桿艙蓋、電動副駕、軟包後門板……美版則是實而不華的配置多一些,比如座椅加熱、雙膝部氣囊、座椅比例放到、盲區監測、鋁合金艙蓋、CarPlay,白車身的鋼材強度還高一級別。考慮到安全性的權重更高,外加美版雅閣當年還比國產版便宜10%,甚至還是可以認為美版小勝。

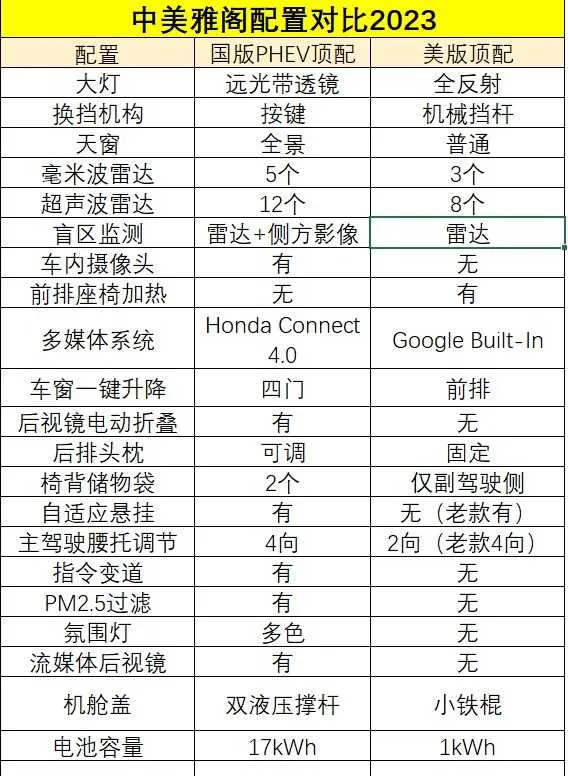

但是今年我拿11代雅閣又對比了一番,這次美版從裏到外基本可以說是一敗塗地了。除了美版因為是HEV而比國產PHEV換來了一個完整的後備箱,其他似乎沒有一處比國產版強。而且很多2022-2023年改款或換代的合資車都是這樣,一邊降價一邊增配已然成為趨勢了。

不論自主品牌還是合資品牌,中國稅前20萬級的車,沒個座椅通風、方向盤加熱、胎壓顯示、全景影像、全LED燈組、智艙智駕(甭管好不好用,反正得有)、AR HUD都不好意思說吹自己配置豐富。再看美國市場,三四萬美元的車給你標配個機艙蓋液壓桿、泊車雷達、軟包門板、後排出風口、電動座椅、皮方向盤都算殺手鐧了;要是低配給了你鋁合金輪轂、門把手和後視鏡殼噴漆和後視鏡加熱,你都得千恩萬謝。 很多中規車全系標配的東西,到了美規車都甚至可以作為頂配專屬。

如果說配置高但價格提上去了,那也沒啥好誇的,可你看看現在合資車的價格:

「帶電」的車(包括HEV)就更離譜了:

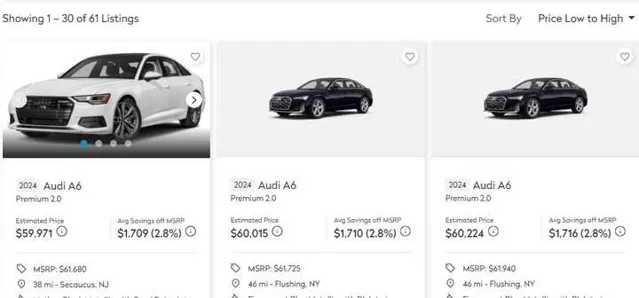

五菱星光PHEV、榮威D7 DMH,100+公裏的純電續航,主流B級混動轎車的空間和動力,10-12萬元就能買到。美國最便宜PHEV轎車普銳斯Prime,中遊緊湊型轎車的空間和動力,售價3.5萬美元,195mm的面條胎,舒適性配置更是慘不忍睹。

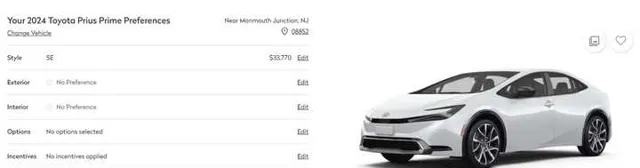

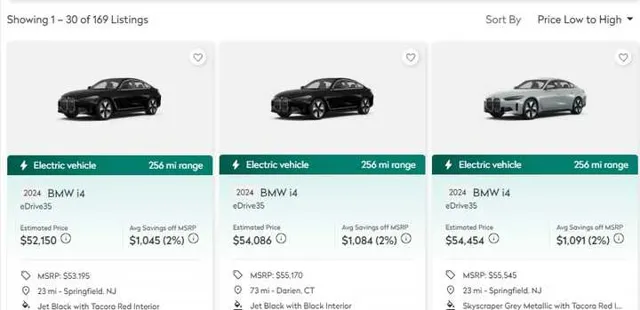

標價分別是35萬、40萬的寶馬i3和iX3高配車型,落地只要26萬和30萬出頭。美國同樣動力的i4,優惠完也要5.2萬美元起。

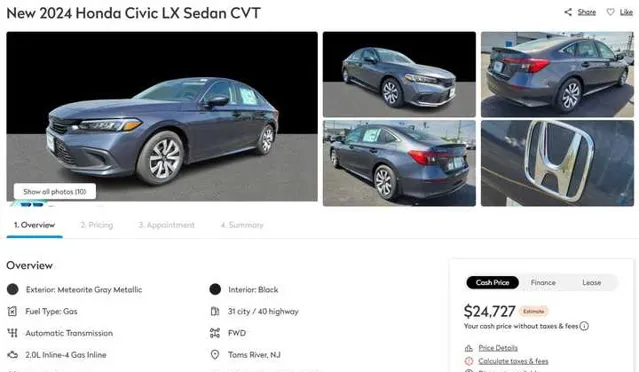

混動思域,7秒多的動力,不到5L的油耗,電車級的駕駛體驗,落地14萬都不算便宜。但在美國,10秒破百、鋼輪轂、全塑膠內飾、油耗比1.5T還高的2.0L純油思域裸車都接近18萬。

奇駿E-power混動高配20萬,和美國1.5T汽油版最低配大致同價,而混動版壓根兒不供美國市場。

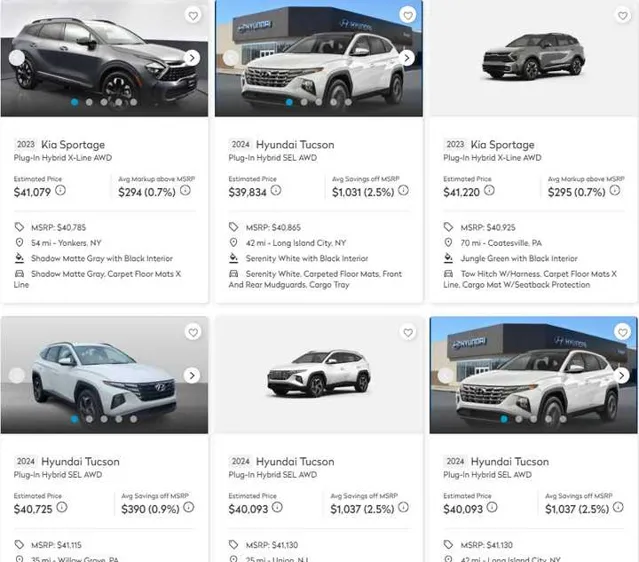

緊湊型插混SUV,中國普遍賣15-20萬,美國4萬美元起跳,還是入門級尺寸的。

在人員安全方面,2023年中保研測試的所有車型基本都是G,只有個別得了A,M和P已經絕跡。中保研的標準可是基本參照美國IIHS來的,嚴苛程度屬於全球數一數二的水準。縱然你還是覺得中國版不行,那你願意為了那莫須有的「品質好」多花大幾萬塊買配置更低、動力更差、用料更渣的美國版嗎?

忘了告訴你,在美國車市,帶毛茬兒的塑膠件、不平整的漆面、不對稱的接縫、不均勻的焊點出現在4萬多美元以上的車上都不會失真產品形象。這種車你買嗎?