潮新聞客戶端 記者 吳朝香 通訊員 魯青 許紫瑩 設計 王喆

提到PET你能想到什麽?是做腫瘤檢查的PET-CT?還是僅為一種傳統醫學影像檢查手段?在浙江大學醫學院附屬第二醫院(以下簡稱「浙大二院」)PET中心/核醫學科,PET分子影像技術在疾病診治上的能力遠超出你想象。

「我們可以利用PET分子影像精準找到兒童癲癇的病竈,也能提早十年甚至更早檢查到阿爾茨海默癥初期癥狀,在未來,可能還將實作憑借PET分子影像判斷腫瘤病理。」 浙大二院PET中心/核醫學科主任張宏表示。

在普通人看來,這些像是腦洞大開的跨界,張宏卻已經帶領團隊在這個領域研精極慮30多年。他們繪制出PET分子影像的美麗畫卷,讓我們一次次看到「科幻」如何照進現實。

受訪者供圖

國外歸來

籌建省內首家PET醫學中心

上個世紀90年代,浙大二院決定在浙江大學的支持下組建省內第一家PET醫學中心,張宏參與了籌建。彼時,他已在日本英國學習、工作十年,一直專註於核醫學、分子影像學研究,他也是為數不多的在國外專門攻讀核醫學的博士。

「我在日本開始學習核醫學。當時日本的醫學水平居世界前列,核醫學特別是PET分子影像學發展很快;國內在這些方面還比較薄弱,我希望能盡自己的力量縮短差距。」

核醫學分子影像,聽起來就很燒腦,儒雅的張宏卻講解得深入淺出。

核醫學分子影像學是醫學影像的重大突破,如果說傳統的醫學影像是「看得到」,那麽核醫學分子影像則是進一步實作「看得早」。

「傳統的X射線、超聲、磁共振能夠看清楚解剖結構上的變化,能判斷出病竈在哪裏、有多大等,但它在判斷疾病的性質方面有一定的局限。」 張宏解釋道,從疾病進展角度看,到結構變化的階段,大部份已經是中晚期了。

核醫學分子影像學則能「看」到生物學上的變化,比如代謝、基因、蛋白、免疫、病理,這也就意味著對疾病可以更早期辨識,同時診斷也會更精準。依賴於此,疾病治療全過程也能視覺化監測,動態調整治療決策。

「所以核醫學不是一個簡單的醫技科室,它是可以診斷和治療的臨床科室。」張宏表示,目前在浙大二院,核醫學有獨立的門診,在多個院區將建立獨立病房。

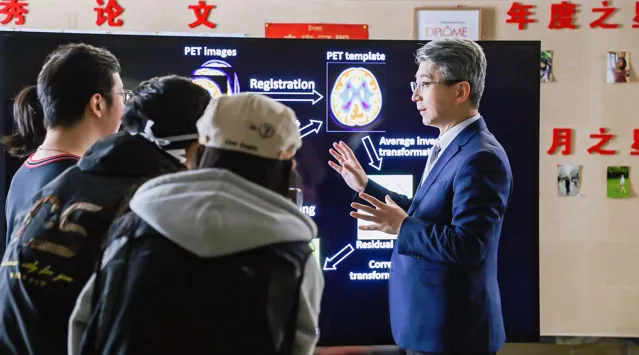

受訪者供圖

精準找到致癇竈位置

顯著提升檢出率

多年來,張宏帶領團隊不斷創新、研究,探索核醫學的奧秘,斬獲多項具有國際引領性的成果。核醫學到底有多「黑科技」,我們也能從這些研究中窺其一二。

癲癇是一種常見的神經系統功能障礙,以腦內神經元異常放電為特征,兒童癲癇約占癲癇群體的40%。治療兒童癲癇很重要的一步就是精準檢出癲癇病竈,簡單來說,就是要能精準定位到腦內哪個區域的神經元出現了異常。

「PET/CT因為足夠靈敏、特異、精準,所以可以有效用於兒童癲癇的臨床診斷。」張宏表示,不像腫瘤有占位,癲癇是沒有器質性改變的功能異常,常規影像方法無法看到這種改變,但PET可以看到腦內生物化學變化。

簡單來說,葡萄糖是腦內細胞唯一能量來源,癲癇發作時,會引起癲癇竈局部葡萄糖代謝的變化和異常,而葡萄糖可以作為PET檢測中的一種分子影像探針,透過這個分子影像探針,在PET檢測中,就能判斷出致癇竈的位置。

有些兒童癲癇患者只能透過藥物治療,也就是非手術治療。

「藥物治療可能會帶來一些腦內損傷,這些特異性變化也只有PET能看得出。」張宏團隊自2013年起,聯合兒科、神經內科、神經外科開展了系列臨床研究,歷經近十年建立了有效評估非手術藥物治療癲癇患兒嚴重程度的影像診斷新方法,顯著提升致癇竈檢出率和腦認知功能評價能力。

除此之外,張宏還建立了PET-MRI融合技術,可以發現之前被忽略的病竈,或者確定之前可疑的病竈,為臨床決策提供更精準的參考。

張宏龐大的研究數據庫中記載了系列PET-MRI融合技術介導癲癇竈高精度切除的病例:一位7歲的女孩,局竈性難治性癲癇6年,在PET-MRI融合的指引下,發現右側額中回一個被忽略的病竈,並確認此為致癇竈,進行了手術切除;一位4歲女孩患有癲癇2年,在PET-MRI融合的指引下,確認了之前的一處可疑病竈,位於右側額中回,患者直接進行了手術切除,預後效果很好。

受訪者供圖

迄今為止,浙大二院核醫學中心已為1000多位兒童癲癇患者進行PET分子影像診斷,放眼全球,這都是一個龐大的「數據庫」。

基於長期的臨床實踐和對現有的臨床套用的系統梳理,張宏和團隊領銜制定國際首個兒童癲癇PET分子影像診斷共識與實踐指南。

這份指南針對兒童癲癇PET/CT的臨床指征、患者準備、藥物活度、影像采集、數據處理、影像解讀、報告結構等臨床檢查提出了標準化流程。在這個標準下,浙大二院致癇竈的檢出率為80%,和傳統方法相比,提高了40%。

牽頭制訂4部國際共識指南

可讓阿爾茨海默癥早診10年

阿爾茨海默癥被稱為「沈默的橡皮擦」,作為一種神經系統退行性疾病,對它的診治一直是個世界性難題。「早篩、早診、早治」是阿爾茨海默病防治的「三駕馬車」。如何早發現?PET大有可為。

「目前認為阿爾茨海默的病因是大腦內β-澱粉樣蛋白沈積、tau蛋白過度磷酸化等,它的隱匿性很強,周期最長有20多年,病變初期沒有癥狀,普通檢測方法也無法檢出,但透過PET可以及早發現腦內異常蛋白沈積,為確診疾病提供關鍵證據。」張宏解釋,這種檢測需要借助分子影像探針,這是一種註射性藥劑,類似於顯像劑,註射到患者體內後,再用PET檢測,病變部份就會特殊顯現。

張宏展示了一份團隊進行的澱粉樣蛋白沈積實驗結果,在PET分子影像下,無癥狀者、輕度認知障礙患者、阿爾茨海默癥患者的澱粉樣斑塊呈現由無到有、由少到多的腦內分布特點。

這樣的檢測方法意味著,在澱粉樣沈積初期,也就是疾病的早期,阿爾茨海默癥患者就可以被診斷,甚至可早診10年,「搶」下治療黃金期;同時也可以透過沈積程度來判斷疾病進展、發展階段。

基於這方面的研究,張宏和團隊領銜制訂了阿爾茲海默病PET分子影像診斷國際共識指南。

從兒童癲癇到阿爾茨海默癥,再到帕金森病,在張宏的帶領下,浙大二院核醫學科領銜美國、意大利、西班牙、瑞士、日本和國際學術組織,主持制訂了四部神經系統疾病分子影像診斷國際共識指南。

通常,很多人都自然地將PET和腫瘤聯系在一起。實際上,在浙大二院,不僅是腫瘤學科,核醫學診治覆蓋幾乎全部重大復雜疑難疾病,涵蓋神經學科、腫瘤內科、兒科、血液、呼吸、胸外、骨科、泌尿、精神科、普外等。

「在我們PET醫學中心,神經疾病患者和腫瘤患者的占比基本相當。」張宏說,這依賴於醫院獨特而高精尖的核醫學技術。

受訪者供圖

像選飲料一樣合成「影像哨兵」

在前沿領域搶占領跑地位

20年前,學有所成的張宏從國外歸來時就定下方向:核醫學學科要聚焦臨床問題,從臨床需求出發,推動交叉研究,培養交叉學科人才,在若幹前沿領域搶占領跑地位。

PET檢查技術最關鍵的是分子影像探針,這是一種特異性的顯像劑,它好比是哨兵,註射進人體後,可以在人體內巡邏,和病竈上的特定受體結合,並留下特殊標識,方便醫生辨識、尋找到病竈。

但是,PET分子影像探針是「一把鑰匙開一把鎖」,不同的疾病需要不同的探針,而這種影像探針的合成需要一種特殊器材。

「以前我們的合成器材都依賴進口,不同的探針還需要不同的合成器材,這也就意味著每次合成探針都須面對同樣疾病的患者,如果患者人數少,還需要等待足夠的臨床病人來降低成本。」張宏說。

工欲善其事,必先利其器。

張宏團隊決心擺脫對國外合成儀的依賴,研發擁有自主知識產權的國產化合成儀。

2019年,經過12年的努力,浙大二院核醫學團隊研發出了國產「PET分子影像探針微流控模組化整合合成系統」,這項成果獲教育部科學技術進步一等獎、全國發明展覽會金獎、日內瓦國際發明展金獎。

「目前,浙大二院核醫學科日常可以自主合成近20種分子影像探針,器材也比原來輕便,在同台器材上能合成不同分子影像探針。」張宏打了個形象比喻:把芯片插入儀器,需要什麽試劑,就像在飲料機上選飲料,根據需求選擇即可。

基於對核醫學的研究和多年實踐,張宏還在國際上提出「透明病理」理論。

「分子影像可以將人體各種生物特征透過無創影像方式系統性、全尺度‘透明化’。」 張宏表示,希望未來能夠實作基於分子影像的病理學實踐模式,「比如現在的腫瘤治療中,需要透過手術病理切片確定腫瘤類別,接下來,可能實作做PET分子影像就能看病理,這也是醫學影像的終極目標之一。」

如今的浙大二院核醫學科主持系列國家重大科技任務;共建「世界級亞洲分子影像研究中心」;在2023年度中國醫院科技量值與2019-2023五年總科技量值(核醫學)中位居全國第九,學術聲譽全國第一;建立了一支包含長江學者、國家傑青的高水平醫療隊伍,培養了大批臨床交叉學科骨幹人才;被國際學科評估認為是「中國同類學科中最好的學科,也是世界領先的核醫學分子影像學科之一」。

在張宏看來,這些成績源於團隊的努力,也離不開醫院的支持,「我現在還記得,我們的PET中心剛建成時,王建安書記就經常來我科探討工作進展和學科發展。」

對於未來,張宏有更大的期待:在醫學領域,核醫學可以發揮更大的力量,著眼於人類大健康,很多問題都值得去研究。「我們努力成為立足杭州、輻射中國、面向世界的創新策源地。」

「轉載請註明出處」