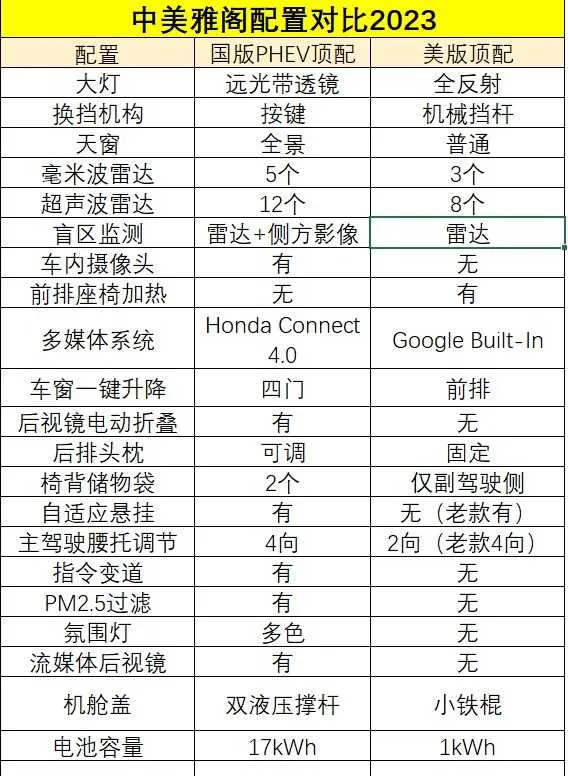

两年前我做10代雅阁混动的中美对比时,两个版本还是各有千秋:国产版在感官品质上占优,中低配就有皮方向盘、双液压杆舱盖、电动副驾、软包后门板……美版则是实而不华的配置多一些,比如座椅加热、双膝部气囊、座椅比例放到、盲区监测、铝合金舱盖、CarPlay,白车身的钢材强度还高一级别。考虑到安全性的权重更高,外加美版雅阁当年还比国产版便宜10%,甚至还是可以认为美版小胜。

但是今年我拿11代雅阁又对比了一番,这次美版从里到外基本可以说是一败涂地了。除了美版因为是HEV而比国产PHEV换来了一个完整的后备箱,其他似乎没有一处比国产版强。而且很多2022-2023年改款或换代的合资车都是这样,一边降价一边增配已然成为趋势了。

不论自主品牌还是合资品牌,中国税前20万级的车,没个座椅通风、方向盘加热、胎压显示、全景影像、全LED灯组、智舱智驾(甭管好不好用,反正得有)、AR HUD都不好意思说吹自己配置丰富。再看美国市场,三四万美元的车给你标配个机舱盖液压杆、泊车雷达、软包门板、后排出风口、电动座椅、皮方向盘都算杀手锏了;要是低配给了你铝合金轮毂、门把手和后视镜壳喷漆和后视镜加热,你都得千恩万谢。 很多中规车全系标配的东西,到了美规车都甚至可以作为顶配专属。

如果说配置高但价格提上去了,那也没啥好夸的,可你看看现在合资车的价格:

「带电」的车(包括HEV)就更离谱了:

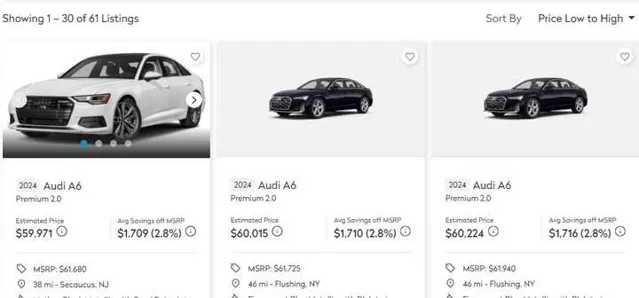

五菱星光PHEV、荣威D7 DMH,100+公里的纯电续航,主流B级混动轿车的空间和动力,10-12万元就能买到。美国最便宜PHEV轿车普锐斯Prime,中游紧凑型轿车的空间和动力,售价3.5万美元,195mm的面条胎,舒适性配置更是惨不忍睹。

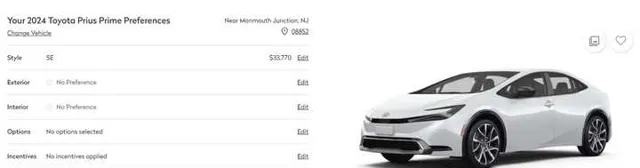

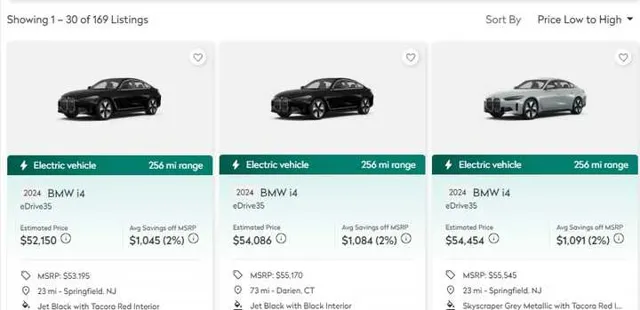

标价分别是35万、40万的宝马i3和iX3高配车型,落地只要26万和30万出头。美国同样动力的i4,优惠完也要5.2万美元起。

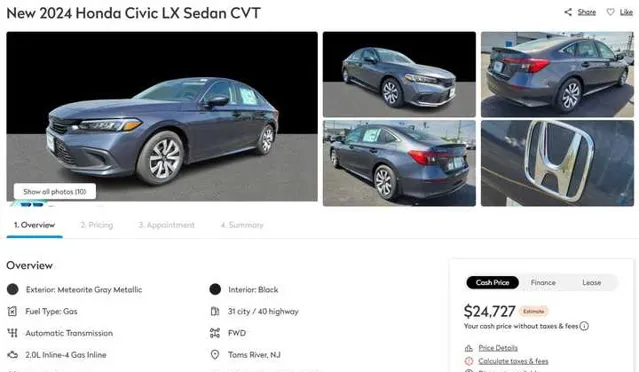

混动思域,7秒多的动力,不到5L的油耗,电车级的驾驶体验,落地14万都不算便宜。但在美国,10秒破百、钢轮毂、全塑料内饰、油耗比1.5T还高的2.0L纯油思域裸车都接近18万。

奇骏E-power混动高配20万,和美国1.5T汽油版最低配大致同价,而混动版压根儿不供美国市场。

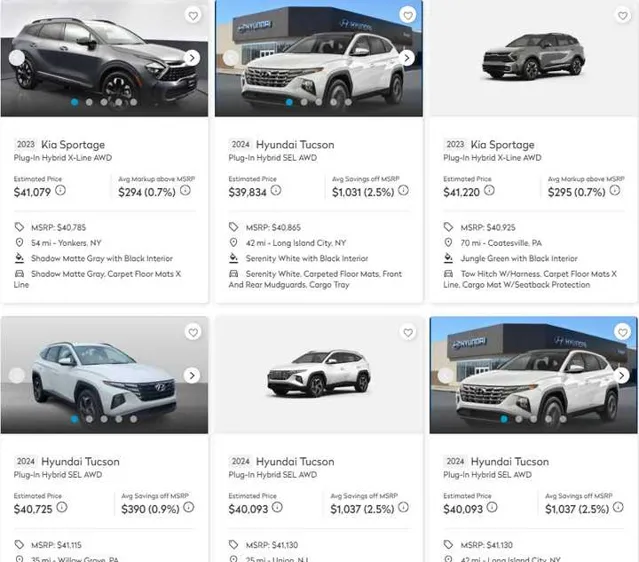

紧凑型插混SUV,中国普遍卖15-20万,美国4万美元起跳,还是入门级尺寸的。

在人员安全方面,2023年中保研测试的所有车型基本都是G,只有个别得了A,M和P已经绝迹。中保研的标准可是基本参照美国IIHS来的,严苛程度属于全球数一数二的水准。纵然你还是觉得中国版不行,那你愿意为了那莫须有的「质量好」多花大几万块买配置更低、动力更差、用料更渣的美国版吗?

忘了告诉你,在美国车市,带毛茬儿的塑料件、不平整的漆面、不对称的接缝、不均匀的焊点出现在4万多美元以上的车上都不会有损产品形象。这种车你买吗?