新中國成立75年來,中國人民在中國共產黨領導下,探索出一條符合國情、適應時代的中國特色社會主義法治道路。新時代新征程,在習近平法治思想引領下,社會主義法治國家建設深入推進,全面依法治國總體格局基本形成,中國特色社會主義法治體系加快建設,司法體制改革取得重大進展,社會公平正義保障更為堅實。

推動中國之治邁入新境界

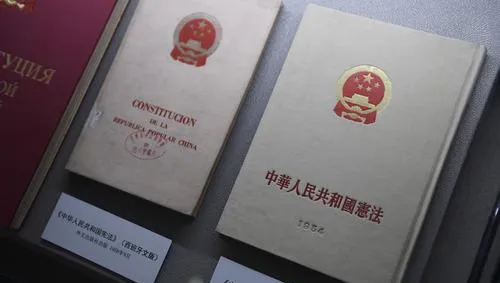

這是「五四憲法」歷史資料陳列館北山街館區展出的「五四憲法」中文版和西班牙文版。(2018年2月24日攝)新華社記者 黃宗治 攝 浙江杭州,「五四憲法」歷史資料陳列館。一件【中華人民共和國憲法草案(初稿)】的展品前,不少遊人靜靜駐足觀看。

1954年6月14日憲法草案正式公布後,共有1.5億余人參與討論,提出118萬多條修改、補充意見;1954年9月20日,第一屆全國人民代表大會第一次會議全票透過了【中華人民共和國憲法】。「五四憲法」的誕生,見證了新中國法治建設邁出關鍵一步。

道路決定命運,旗幟錨定方向。

從新中國成立初期,我們黨積極運用新民主主義革命時期根據地法制建設的成功經驗,抓緊建設社會主義法治;到黨的十五大確立依法治國基本方略;再到黨的十七大提出全面落實依法治國基本方略、加快建設社會主義法治國家……回望崢嶸歷程,一條探索和開辟中國特色社會主義法治道路的主線清晰可見。

新時代的中國,躍上新的起點,也直面新的挑戰。

黨的十八大以來,以習近平同誌為核心的黨中央從堅持和開發中國特色社會主義的全域和戰略高度定位法治、布局法治、厲行法治,把全面依法治國納入「四個全面」戰略布局,放在黨和國家事業發展全域中來謀劃、來推進,作出一系列重大決策,提出一系列重要舉措。

首次提出全面推進依法治國的總目標;首次闡明中國特色社會主義法治體系的科學內涵;首次明確全面依法治國的基本框架和總體布局……習近平總書記創造性提出了關於全面依法治國的一系列新理念新思想新戰略,形成了習近平法治思想,為建設法治中國指明了前進方向、提供了根本遵循。

組建中央全面依法治國委員會,黨對全面依法治國的領導更加堅強有力;出台法治中國建設「一規劃兩綱要」,勾勒出法治國家、法治政府、法治社會一體建設的「施工表」「路線圖」;以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系更加完善,法治建設從法律體系向囊括立法、執法、司法、守法各環節的法治體系全面提升……

在習近平法治思想科學指引下,中國社會主義法治建設發生歷史性變革、取得歷史性成就,推動中國之治邁入新境界。

充分發揮固根本、穩預期、利長遠的保障作用

在天津濱海新區政務服務中心,工作人員在「涉企法律服務一件事」專區為市民提供服務(2024年7月31日攝)。新華社記者 趙子碩 攝 北京航空食品有限公司的「外資審字(1980)第一號」檔,被視為中國首家中外合資企業的「出生證明」。

1979年,五屆全國人大二次會議表決透過中外合資經營企業法,一大批中外合資企業由此走上歷史舞台;40年後,十三屆全國人大二次會議表決透過外商投資法,成為新時代中國外商投資領域新的基礎性法律,推動更高水平對外開放。

透過憲法修正案,制定民法典、網路安全法、糧食安全保障法……截至目前,中國現行有效的法律超過300件,重點領域、新興領域、涉外領域立法不斷加強,以法治之力維護市場秩序、穩定社會預期。

法治是最好的營商環境,具有固根本、穩預期、利長遠的保障作用。改革開放以來,法治始終為經濟社會發展保駕護航,推動著國家治理體系和治理能力現代化。

由3個行政區組建的天津濱海新區曾經部門林立、公章繁多。2014年,濱海新區依法組建全國首家行政審批局,將原本分散在18個單位的216項審批職責歸至一個部門,率先實作「一枚印章管審批」。

「以前施工計畫遇到臨時占用林地和采伐林木的問題,要和林地所屬、管理等單位反復溝通;現在只花費一周多時間就解決了問題,計畫進展比預期大大提前。」天津市濱海新區城投建設發展有限公司計畫負責人張榮鑫感慨道。

經濟社會發展到哪裏,法治保障就跟進到哪裏。

以中共中央名義出台完善產權保護制度、依法保護產權的頂層設計,人民法院加大甄別糾正涉產權案件力度,檢察機關規範辦理涉民營企業案件執法司法標準……讓恒產者有恒心;

公布省市縣三級政府部門權力和責任清單,落實重大行政決策程式,開展法治政府建設實地督察……用法治的韁繩駕馭權力的奔馬;

對現行有效行政法規進行集中清理,推行證明事項告知承諾制,取消調整與企業和群眾生產生活關系密切的部份罰款事項,部署開展提升行政執法品質三年行動計劃……著力激發創業幹事的市場活力。

法治政府建設深入推進,政府職能邊界日益清晰、權力配置更趨合理、治理水平不斷提升,為經濟社會註入新活力,不斷釋放法治建設新紅利。

讓公平正義的陽光照進人民心中

2022年11月9日,在杭州市臨安區太陽鎮上太陽村,臨安區太陽司法所所長方凱(右二)現場解答法律問題。 新華社記者 徐昱 攝 理國要道,在於公平正直。

1979年,中國第一部刑法、刑事訴訟法誕生,刑事審判從此有法可依;1996年,刑事訴訟法首次作出修改,「疑罪從無」的刑事司法原則在法律上得到落實;2013年,延續半個多世紀的勞教制度正式廢除;2014年,黨的十八屆四中全會提出推進以審判為中心的訴訟制度改革等一系列刑事司法改革……法治人權保障的進步足跡清晰可見。

2024年最高法工作報告顯示,2023年人民法院對465名公訴案件被告人和339名自訴案件被告人依法宣告無罪,同比分別增長31.4%、22.4%;再審改判無罪87件122人,同比增加21件42人。

從推行員額制改革,讓司法力量集中到辦案一線;到推動司法責任制改革,「讓審理者裁判、由裁判者負責」;從出台規定防止領導幹部幹預司法「批條子」「打招呼」,到確立刑事訴訟認罪認罰從寬制度……維護社會公平正義的根基不斷夯實。

政法領域改革的深度和廣度遠超以往,影響深遠——

曾經「門難進、案難立」變成「有案必立、有訴必理」;修改行政訴訟法,破解「告官不見官」等難題;深入開展政法隊伍教育整頓,清除隊伍積弊沈屙……黨的十八大以來,司法執法機關立行立改,讓公平正義更加可觸可感;

部署開展為期三年的掃黑除惡專項鬥爭,打掉涉黑組織數量是前10年總和的1.3倍;嚴打群眾深惡痛絕的各類犯罪,2023年全國盜搶騙案件立案數較2019年下降31.4%……更加平安的中國,讓人民更加安居樂業;

公安機關推出一系列戶籍、交管、出入境便民利企改革措施,給群眾辦事「減負」;便捷高效、均等普惠的公共法律服務平台覆蓋城鄉,打通法律服務「最後一公裏」;攻堅「老賴」切實解決執行難,檢察公益訴訟劍指生態環境等民生關切……聚焦百姓急難愁盼,群眾更有法治獲得感。

一個繁榮富強的法治中國,必然是人人尊法守法的法治社會。

曾經不信「法」信「訪」,如今遇事先找「法」;曾經律師難找、公證難做,如今在家門口就能獲得法律幫助;鄰裏矛盾不用上交,活躍在鄉村社群的調解員把糾紛化解在訴前……每個人都是法治中國的親歷者、推動者和受益者,法治成為全體人民的信仰。

全面依法治國,是一場深刻而重大的社會變革,為社會繁榮發展、國家長治久安夯基壘台。新時代新征程上,法治偉力正在不斷匯聚,為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供有力保障。(記者白陽)