哈佛大三學生安吉麗娜發現,自己選修的一門秋季研討課從課表中消失了,她本以為是教學網站出現了技術性問題,直到她發現了,並不只有她遇上了這個問題。

在今年秋季,哈佛本科生學院取消了至少30門課程,涉及20多個系。無一例外,這些大多是文科專業,訊息一出,立刻在全世界引起了廣泛熱議,但只有少數學院負責人對此作出了回應,理由無非是教師請假、離職或者轉入其他計畫。

2024年9月,哈佛大學校報【深紅】釋出訊息,本科學院取消了至少20多個系30多門秋季課程,其中文科專業是重災區

但在安吉麗娜看來,這只是一種托辭。她告訴南風窗,她猜測,這一決定可能與藝術與人文學院之前要求學生提前一個學期註冊課程的新政策有關。也許在當時,學院就想透過提前確定課程註冊人數,進行某種最佳化。

在眾多文科專業中,歷史與文學的研討課受到影響最大,被取消的課程包括「從莎士比亞到杜阿·利帕的英國軟實力」「購物中心的馬克思:消費文化及其批評」「全球變性史」「北美土著性別與性」「拉丁美洲種族的形成」以及「全球資本主義歷史」。對於感興趣的學生而言,他們幾乎難以在課表中翻出替代品。

即便是哈佛大學,也不得不面對所謂「文科衰敗」後的世界。在2022年,哈佛只有7%的新生計劃主修人文學科。像研討課這類本就是旨在運用小班化特質,拓展互動深度的課程,也因為過於小眾面臨被腰斬的境地。

文科消亡,在全世界形成了一股浪潮。不少國家就面臨著人文學科專業畢業人數不斷下降的問題。當新冠疫情的爆發、財政壓力進一步加大時,諸多高校都選擇對「邊緣學科」開刀。美國、英國、澳洲、南韓,包括中國,都在這場文科取消潮中經歷著不同程度的顛簸。

2024年3月,英國肯特大學宣布逐步淘汰6個學科領域的課程,包括藝術史、人類學、健康與社會關懷、新聞學、音樂與音訊技術、哲學和宗教研究

很顯然,「過度樂觀、擁抱文科熱潮的千禧一代」已正式成為過去式。無論是經濟環境,還是社會評價體系,都在敦促Z世代降低期待,選擇更務實的方向。在現在,攻讀理工科被視為一個「正確且明智」的選擇。

新嘗試

哈佛決定取消至少30門秋季課程並非突然之舉。

從去年計劃合並小語種專業開始,哈佛便已有意識地調整了人文學科的發展方向。

去年9月,哈佛校報【深紅】獲取了一份內部檔,其中詳細列出了哈佛藝術與人文學院戰略規劃委員會提出的一系列重大改革建議。這些建議就包括將現有的三個語言專業和一個輔修領域整合為全新的「語言、文學與文化(LLC)」。

提議引發了反彈。哈佛一些語言學教授提出了強烈反對,計劃暫時擱置。這些教授表示,之所以拿這些專業開刀,是因為本科生人數較少,而成立LLC的真正目的是將來進一步合並,甚至是給廢除這些「小部門」鋪路。

這種擔憂不無道理。過去十年間,哈佛大學藝術與人文學科的學生比例持續下降,從15.5%下降到12.5%。與此同時,該校工程與套用科學學院(SEAS)的學生比例卻從15.2%上升到22.1%。

在20世紀70年代,這所學校就讀人文學科的學生比例接近30%。從15年前到新冠疫情暴發之初,哈佛大學英文專業的學生人數減少了約四分之三——在2020年,這所7000多人的大學裏,只有不到60人在學英文專業。

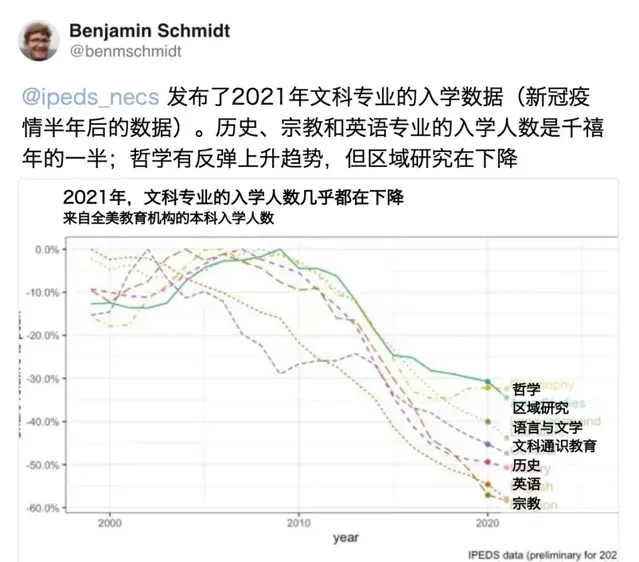

2010年以來,美國文科生比例大幅下降

這與美國的整體趨勢基本一致。美國文理科學院人文指標計畫的聯合主任勞勃·湯森表示,過去十年,美國人文學科的入學人數總體下降了17%。

與此同時,盡管新冠疫情沖擊了全球經濟,但在疫情後,哈佛占地50539平方米,耗資10億美元,設有多個STEM學科的辦公室、實驗室和教室的奧爾斯頓科學與工程綜合樓仍準時全面投入使用,這幾乎又是一次明確訊號的釋放。

哈佛這樣「財大氣粗」的學校,尚有余力折騰如何革新人文社科部門,但對於大多數資金不足,或是體量不大的高校來說,疫情後大規模削減人文社科計畫,幾乎成了一種最具效率的解決方式。

其中最激進的,要數西維吉尼亞大學。去年9月,該校削減28個專業(約占總數的 8%)和裁撤143個教職(約占總數的 5%),以應對4500萬美元的預算缺口。這一調整幾乎波及教育系三分之一的教職崗位,同時完全撤銷了世界語言系的教職崗位。

一時間,學生和教職工群情激憤,紛紛站出來抗議。教職工代表大會還以797:100對校長投下了不信任票。歷史系研究生克里斯汀·羅威(Christian Rowe)批評說:「這是一所學校,而不是一家企業,這些提案剝奪了學生的教育機會和教職員工的工作機會,只會削弱這所學校。」

美國西維吉尼亞大學學生對學校取消部份人文課程的抗議

但這並沒有改變既定的現實,削減方案幾乎沒有修改就得到了董事會的透過。

文科還有什麽價值?

文科衰退,是個全球性的問題。經濟合作暨發展組織的五分之四的成員國報告顯示,過去10年人文學科的入學人數都在下降。

在這股浪潮中,有的大學是迫於財政壓力削減人文學科,有的則是出於對「教育優勢」進行結構性的最佳化,也就是把跟不上時代的文科專業淘汰掉,去擁抱更具有利競爭的STEM學科。

2023年2月,美國維吉尼亞州的瑪麗蒙特大學董事會就一致投票取消10個專業,其中大部份是人文學科專業。在此之外,它還取消了英語與人文科學的碩士學位計畫。

這一決定引發了師生的強烈抗議,尤其是考慮到瑪麗蒙特大學還是一所以文科教育為基礎的綜合性天主教大學。然而,董事會對此解釋稱,這一決定並非出於財務原因,而是為了重組資源,將更多投資傾向能夠為學校帶來有利競爭的領域。

不可否認,對於不是依仗傑出校友捐款,就是依靠政府撥款的高校來說,能帶來更高報酬率的選擇,就是大力發展STEM學科,並期待著能培養出幾個在人工智慧或是自然語言處理方面有所作為的傑出青年。

這也不能怪一些綜合性大學守不住初心。畢竟,大力發展STEM學科,並將學科價值進一步量化,也是國家層面的共識。

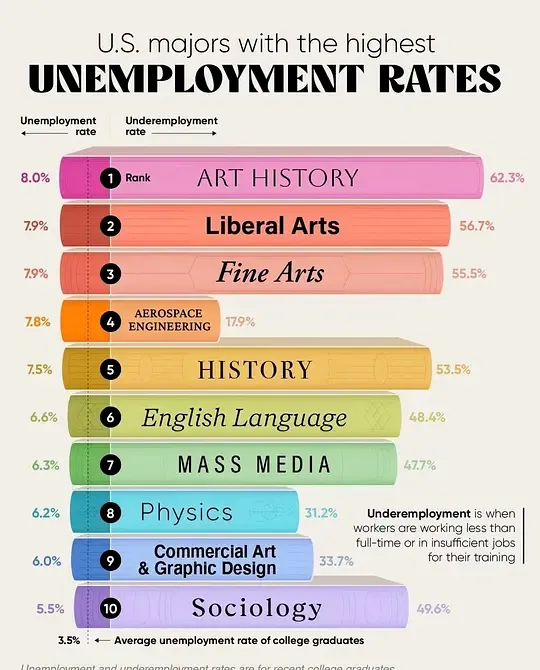

2024年初,紐約聯邦準備銀行釋出的【大學畢業生勞動市場統計報告】顯示,薪資靠前的普遍為STEM學科

疫情期間,澳洲政府推出教育改革,針對接受聯邦資助的本國學生,大幅提高人文學科學費,同時下調「就業導向」學科的學費,旨在引導學生選擇市場需求較大的專業,以促進經濟復蘇。

具體而言,科學、衛生、農業、數學等學科的學費下降20%至62%,商科和法律學費上漲28%,而人文學科直接上漲113%。這意味著,如果本地學生就讀「適合就業」的專業,每年僅需支付3700—7700澳元,而如若選擇完成一個人文學位,則可能需花費約4.5萬澳元。

這在短期內,這可能會進一步促進經濟發展,但當一切都可以用數位來衡量時,這在相當程度上扭曲了教育的基準線,也讓人文學科的價值變得更加模糊。

文科還有何意義?這幾乎是全世界都在反思的問題。

上個月底,劍橋大學博士生艾莉·盧克斯在X平台上分享她的博士論文【嗅覺倫理學:現代和當代散文中的嗅覺政治】順利透過,卻意外成為了攻擊的物件。

艾莉·盧克斯和她的學位論文

在不少人看來,這樣的研究完全是在浪費納稅人的錢,也有人直接嘲諷道:「姐們兒真的寫了一篇博士論文,解釋為什麽討厭別人有體味是種族主義或階級歧視耶。」

這一貼文目前已達到1.2億的瀏覽量。

可以說,在一個快速數位化的社會,人文學科不僅變得越發邊緣化,而是陷入了一種難以自證意義何在的尷尬境地。

烏托邦的終結

早在2010年,俄裔美國學者彼得·圖爾欽就曾預測,美國將在2020年左右經歷一波政治不穩定的局面。他指出,「就業市場無法吸納的大量高學歷人群」,特別是人文領域的博士,是導致社會動蕩的重要原因。他將這一現象總結為——「精英過剩」。

2008年金融危機後,美國工作崗位變得稀缺,當然,另一個微妙的變化是,大學裏花多年時間閱讀人文經典、過著知識分子生活、渴望對社會有所貢獻的年輕人,也在畢業後發現他們曾經仰望的職業,早已失去公眾信任,並走向衰落的難堪處境。

但即便如此,許多高校的人文社科教授和從業者,依然執著於某種烏托邦式的幻想,不少教授對人文學科需要更好地向學生推銷自己的觀點嗤之以鼻。

去年,美國專欄作家內森·海勒發表了【The End of the English Major】(【英文專業的終結】),引發了學界和媒體的廣泛討論。海勒好奇的是,過去幾年裏,全美範圍內的大學人文學科入學人數直線下降,到底發生了什麽?

內森·海勒發表【The End of the English Major】

一方面,教育成本的漲幅,總體上超過了通貨膨脹。同時,中產階級的處境,正變得日益不穩定,這迫使他們轉向技術型專業。培養社會批判性思維的文科專業式微,取而代之的,是AI、大數據、基因工程等新專業,帶來了激動人心的革命性力量。

學界一種批評聲認為,對文科的邊緣化,忽略了它在培養批判性思維、創造力和文化理解力方面的獨特價值。就像美國作家庫爾特·馮內古特在散文集【沒有國家的男人】說的那樣——「藝術不是謀生的方式,它是讓生活變得更加可承受的一種非常人性的方式……都是讓你的靈魂成長的方式」。

「靈魂成長的方式」,聽上去多麽悅耳,但對於很多年輕的學生來說,這套「過於浪漫化」的說辭,已經讓人感到厭倦和悲哀。當這層瑰麗的保護膜被撕開後,人文學科還能憑借什麽吸引年輕人?

2024年, 紐約聯邦準備銀行數據顯示, 美國失業率最高的多是文科專業

這也許是許多人文學科的學者試圖回答的問題。紐約州立大學石溪分校英文系教授安德魯·紐曼曾撰文反駁過【英文專業的終結】,但在最近與南風窗的交流中,他坦承,自2008年經濟衰退以來,教師們確實需要更有針對性地幫助學生與職業發展建立聯系。在他看來,這是他們「欠學生的」。

紐曼還向南風窗推薦了一個名為「Humanities Works」(人文學科行得通)的網站。這個網站透過事實數據對比,試圖打破外界對人文學科畢業生的刻板印象,讓人看到人文學科在就業市場上並非一無是處。

然而,眼下的大環境已經迫使Z世代變得更加務實。他們的需求簡單而直接:尋求穩定和報酬。

盡管STEM學科依舊炙手可熱,但當科技行業開始大規模裁員時,許多美國年輕人迅速將目光轉向了金融行業——根據【金融時報】今年6月的報道,約27%的Z世代學生(1997年後出生)正在考慮攻讀金融碩士學位,而這一比例在千禧一代(1981至1996年出生)中僅為13%。

這種務實的傾向,也滲透進了Z世代更廣泛的生活選擇中。在美國和歐洲,多代同堂的現象日益普遍。年輕人依賴父母提供經濟支持,也在情感上尋找依靠。在財務上,他們更偏好儲蓄,追求穩健的經濟目標,遠比父母和祖輩更為謹慎。在親密關系上,他們傾向於推遲結婚或建立正式的伴侶關系,甚至對性生活的興趣也明顯降低。但與此同時,他們也在開設更多的信貸額度,並且與千禧一代相比,債務水平胡拖欠率更高。

美國學生貸款債務逐年上升

如果說千禧一代仍在不永續的職業路徑和低存款的焦慮中掙紮,飽受通貨膨脹壓力與疫情後經濟沖擊的Z世代則是不知道還能做些什麽。

哈佛大學心理學家理察·衛斯博德發現,與許多人想象的不同,18至25歲的年輕人是感到抑郁、焦慮和孤獨最嚴重的群體。這個數據也與美國疾病控制與預防中心(CDC)和蓋洛普民意調查的數據基本相符。

衛斯博德指出,這些剛成年沒多久的Z世代所承受的焦慮和抑郁,不僅與他們過去的經歷有關,更與他們對未來的想象密切相關。

「年輕人不抱希望,」他這樣說道。

作者 | 南風窗記者 賀一

編輯 | 阿樹

值班主編 | 吳擎

排版 | 阿車