AR-HUD作為智慧座艙,顯示互動的一個重要零部件是繼顯示器幕之後智慧汽車的又一重要技術以及供應鏈戰場。

根據IHS markit 的預測,從2022年開始全球擡頭顯示的滲透率將快速攀升,到2027年會達到每六台車中就有一台有擡頭顯示,年出貨量達到1700萬台;其中中國市場需求占比將近1/3,每年將近600萬台,增強現實AR-HUD占比會達到7%將近50萬台。

根據業內人士估計,隨著新勢力以及智慧座艙的更加重視,擡頭顯示的滲透率和出貨量這個數據可能會比IHS markit 預測更高,特別是AR-HUD。

所以本文透過對HUD中技術相對高階的AR-HUD的相關技術以及產業資訊做一些分享,希望能給關註行業以及行業內人士一些資訊和啟發。

什麽是AR-HUD

AR HUD(Augmented Reality- Head Up Display)就是增強現實的擡頭顯示功能是繼C-HUD(Combiner HUD 組合型)或W-HUD(Windshield HUD 擋風玻璃HUD)之後當前最熱門HUD技術。AR-HUD與傳統的C-HUD或W-HUD最核心的區別在於:能不能做到車道級的導航以及能否在實際車輛上疊加ADAS的感知資訊。

C-HUD顯示器為放置於儀表上方的一塊透明樹脂玻璃,結構簡單,成本相對較低。C-HUD是獨立鏡面可以作為獨立系統進行光學設計,一般會根據成像條件對鏡面進行特殊處理,設計成本及難度較低,目前前裝市場很少套用。

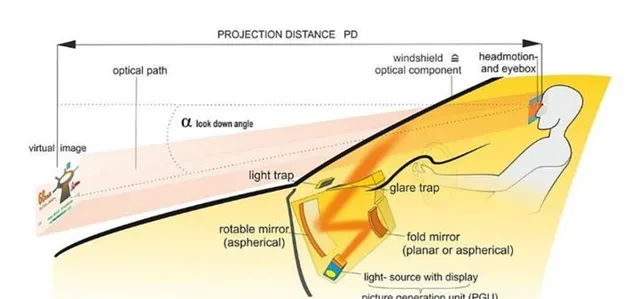

傳統W-HUD其實可以理解為一個投影機,將影像反射,投影到了擋風玻璃上,實際上相當於把原本顯示在儀表盤上的資訊,投射到擋風玻璃上。其實這也是HUD設計的初衷:駕駛員不需要低頭即可獲得車輛行駛的相關資訊。但是W-HUD的影像尺寸有限(通常投影距離3m,顯示尺寸15-20寸),能顯示的資訊較少,且影像不會與道路融合,駕駛員仍然需要將視線從路面上移開,重新對焦才能獲得資訊,這實際上違背了HUD的設計初衷。

HUD的終極目標,就是讓駕駛員在不用將視線從前方道路移開的的前提下,讓駕駛員知道行車相關的數據(導航,車速,前車距離,車道等)。而AR-HUD是讓車輛資訊,導航與視線內的景象融合,省去了視線焦點的轉換過程,所以AR-HUD顯然是擡頭顯示的終極路徑。

AR-HUD主要難點

1) 最主要的難點還是在於演算法的融合。AR-HUD需要對道路實況進行解析建模,再把HUD需要顯示的資訊精準的投影到前方對應的位置,確保人眼,HUD顯示面真實道路在一條視線上,才能達到最佳的AR-HUD顯示效果。這需要精確的演算法和強大的運算能力。這個演算法,既需要考慮車外環境資訊與相對位置,還要即時考慮駕駛員眼睛的位置。

2) ADAS, 高精度地圖等相關配套技術還不夠成熟。目前市面上的AR-HUD只能顯示導航路線,車速這類資訊。想要達到一般AR-HUD的宣傳視訊中的那些效果,還需要BSD(盲區檢測),DMS(駕駛員檢測),LDWS(車道偏離預警),前碰撞預警等相關ADAS配套產品。

3) 陽光倒灌問題。HUD大部份采用凹透鏡放大投影的光學原理,這個光路反過來,就類似於凸透鏡,將陽光光線匯聚到PGU,導致溫度過高而燒毀PGU。AR-HUD比W-HUD投影距離更長,虛像放大倍數更大,因此陽光倒灌問題更嚴重。

4) 目前的HUD均采用兩次反射的光路結構。在這種結構下,為了實作更大的FOV,更遠的VID, 需要更大的非球面反射鏡,導致AR-HUD的整體體積非常大,通常都會達到15L左右。這種體積導致AR-HUD在中小型車型上難以布置。

AR-HUD的4 種主流技術路線

根據影像源的硬體與原理的不同,目前主流的成像方式分為4種:TFT, DLP, L COS 以及基於MEMS技術的LBS方案。目前實作量產的有TFT,DLP和L COS,其中MEMS技術的LBS 還處於產業前期階段。

TFT: TFT-LCD是目前技術最成熟的投影技術,其原理是LED發出的光透過液晶單元後將螢幕上的資訊投射出去。這個方案的是目前大部份AR-HUD供應商提供的方案,優點是技術相對成熟,成本較低。這一方案的硬體成本,目前國外供應商能做到2500-3000左右,本土供應商能做到2000左右。隨著技術的成熟和相關產業鏈的發展,成本應該可以進一步做到2000以內。

缺點也很明顯,比如陽光倒灌問題難以解決,另外產品亮度不夠,在白天顯示效果較差。

目前采用TFT方案的有:大眾的ID系列,由LG電子供應。長城Wey摩卡,由maxell供應。紅旗E-HS9,由水晶光電供應。

DLP: DLP即Digital Light Processing的縮寫,采用的是TI的專利產品-DMD芯片(DigitalMicromirror Device,中文意思為數位微型反射鏡元件)。DMD由數百萬個高反射的鋁制獨立微型鏡片組成,每個鏡片可以透過數量龐大的超小型數位光開關控制角度。這些開關可以接受電子訊號代表的資料字節,然後產生光學字節輸出。

DLP的優點在於,相較於TFT,DLP更容易獲得高亮度,因此在白天陽光強烈時顯示效果也不錯。由於DLP本身材質以及結構方面的優勢,能更好的應對太陽光倒灌問題。DLP不使用偏振光,因此即使戴著太陽鏡也能看到顯示內容。DLP的缺點在於,成本相對較高,需要用到德州儀器的專利,且產品體積比TFT要大得多。

以奔馳S為例(由日本精機供應),其體積達到27L,硬體成本在5000以上(僅供參考,具體數據目前無法考證,有知情者歡迎指正)。

LCOS: LCoS(Liquid Crystal on Silicon),轉譯過來叫液晶附矽,也叫矽基液晶,是一種基於反射模式,尺寸比較小的矩陣液晶顯示裝置。這種矩陣采用CMOS技術在矽芯片上加工制作而成。它屬於新型的反射式micro LCD投影技術。

LCOS的優點在於:分辨率高,DLP能做到1920×1080的真實分辨率,而LCoS則能夠做4k甚至8k的真實分辨率。體積小,0.69英寸的LCoS已經可以對標3.1英寸的TFT。

芯片供應商相較於DLP更多,交期可能性更高。缺點是需要用到雷射光源,目前可選的供應商較少,成本會比較高。

5月19日釋出的上汽飛凡R7,搭載了來自華為的AR-HUD,采用的就是LCOS方案。(據說成本在5000左右,整合AR creator)

LBS-MEMS雷射投影: LBS即Laser Beam Scanning縮寫,是 「MEMS微雷射投影」方案。這種方案是將RGB三基色雷射模組與微機電系統(Micro-Electro-MechanicalSystems,MEMS)結合的投影顯示技術方案。從驅動的角度來說,MEMS微雷射投影屬於掃描式投影顯示,套用微機電二維微型掃描振鏡及RGB三基色雷射,以雷射掃描的方式成像,其輸出分辨率取決於MEMS微鏡的掃描頻率。

MEMS的優點是:光學引擎大振幅簡化,體積可以最佳化。產品對比度高,可以輕松達到7000:1,遠超DLP。高亮度,色域廣(>150%),功耗更低(<4-6W),發熱量很小。MEMS雷射顯示純黑像素時是可以關掉的,因此更易提高對比度,且沒有紗窗效應。缺點是成本較高。需要用到雷射二極體,雷射二極體目前能實作車規級量產的供應商很少。

目前還沒有量產車型裝配MEMS方案的AR-HUD。網傳先鋒電子曾推出過一款基於MEMS的AR-HUD,售價高達4000美元。

總結

對於HUD的上車套用,影響其套用因子有四個,第一是成本,第二個是擡頭顯示本體零件的大小畢竟在前IP儀表台塞下這個大東西不容易,第三個是上文提到的技術套用方案,第四個就是客戶體驗的差異例如尺寸,亮度,色彩,資訊量等。以上四點總是制約均衡的影響著套用,推動著AR-Hud的套用趨勢發展。

筆者個人認為,從產品普及角度來說,DLP方案幾乎不可能大規模推廣。高達27L的體積,除了像奔馳S這樣的大型車,幾乎沒有幾款車型能夠留出足夠的裝配空間。其過高的硬體成本,也進一步限制了只有豪華車才裝得起。(奔馳S AR-HUD的選裝價需要1W元)。而且由於需要用到TI的專利,供應鏈的穩定性存在較大風險。

對於初次想要搭載AR-HUD的OEM,TFT方案是不錯的選擇,畢竟技術相對成熟,成本較低,而且有大廠(大眾MEB)在前面試錯。雖然TFT方案顯示效果欠佳,有陽光倒灌問題,但目前有不少供應商針對陽光倒灌問題已經有自己的解決方案。隨著技術的進一步成熟,TFT方案是目前最有希望全面推廣開的AR-HUD技術路線。

LCOS方案目前市場上公布的資訊不多,可以看看華為供應的上汽飛凡R7,等其正式上市後做進一步研究

作者:Vehicle-Jack

著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請註明出處。

風險提示:本文所提到的觀點僅代表個人的意見,所涉及標的不作推薦,據此買賣,風險自負。

![人工智慧 數據科學方向全獎[高薪]博士職位機會速遞:自動駕駛、網路安全、氣候管理等方向](http://img.jasve.com/2024-3/d015c95d4c03e00386446589a65b6992.webp)