作為一個純電動、混動、純燃油車都有的車主,我深知純油車和純電車各有各的優勢和硬傷,而混動車剛好能優勢互補,放大強項抹平短板。你細想就會發現, 電動車相比燃油車的優勢,其實基本都來自馬達。

1.同功率下,馬達體積比發動機小得多,重量也輕得多。

2.馬達發熱量小,發熱只是做功的副產品。而發動機就是靠燃燒發熱做功。

3.馬達扭力大,並且在極低的轉速就可以爆發最大扭力 。

4.馬達轉速範圍極廣,並且具有零起特性,0-12000+rpm都可以正常運轉,沒有怠速,停車時電機能耗為零。而普通家用車的發動機只能在700-6500rpm執行,停車必須怠速耗油 。

5.馬達最大效率和高效率區間吊打發動機。最大效率超過90%,並且高效區覆蓋的工況範圍(主要指扭矩和轉速)很大。而目前量產的民用汽油機最大熱效率40-44%,只有在很苛刻的轉速和扭矩範圍內才能達到,而且是犧牲效能換來的,因此只適合用在混動車上。

6.馬達不存在運轉振動,做到平順性很容易,噪音也極小,高轉速下依舊安靜。

7.馬達做到線性輸出非常容易,不需要復雜、精密的調校就可以實作油門跟腳。

8.基於第3-7條,馬達不需要多檔位的變速箱即可同時兼顧動力性、靜謐性 、經濟性和運轉品質 。

9.馬達的動力響應速度吊打所有內燃機車 ,甭管電機功率如何,動力都可以隨叫隨到,有多少給多少,除非廠家故意調慢。

10.馬達的能量可以雙向轉化,既可以消耗電能轉化為動能,也可以輸出負扭矩 變身發電機,消耗車輪動能轉化為電能充入電池。說白了就是利用動能回收 代替剎車,既可以節約能耗又能降低剎車系統的磨損,延長你更換剎車盤片 的周期。

11.相比於汽油機,馬達結構簡單,單位功率 的成本低,沒有復雜的管路設計,也不需要機油機率、空濾、汽濾 ,維保輕松且便宜。

12.電機讓動力變得廉價,大馬力電機比高增壓值或大排量內燃機的成本要低得多,後者在中國還有不菲的排量稅 。以前30萬+的車才能享受的動力,現在20萬就可以擁有。而百萬級燃油車的動力水平,30萬的新能源車 就能做到。

13.電機提升動力、增加四驅,只需要付出很小的能耗和續航代價,急加速時能享受更暢快的動力,日常平穩駕駛時又不會成為續航負擔。比如同樣輸出15kW的動力,200kW電機和100kW電機的電耗差距幾乎可以忽略,但200kW的內燃機則明顯比100kW的內燃機費油。

14.電車本身還有大環境和政策優待,不限行、免搖號/拍牌、免車購稅、消費稅和車船稅 、油電價差大。

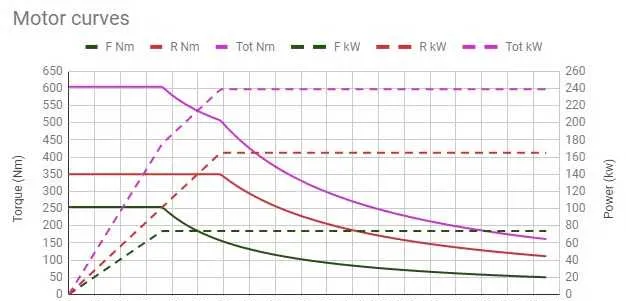

電機唯一的劣勢,可能就是峰值功率只能維持幾十秒,之後就會降到額定功率(大約是峰值功率的一半),在極限爬坡或脫困等硬派越野場景下可能拉胯。但因為電機動力的廉價性,這個缺點可以一定程度上換更大功率的電機來彌補。總之,電機就是比發動機更能勝任驅動工作。

然而作為儲能裝置,燃油吊打動力電池,並且短期內無法產生質變。

1.汽油的能量密度超過12kWh/kg,而眼下量產動力電池的能量密度也就0.18kWh/kg,相差兩個數量級。五六十升的油箱,灌上四五十公斤的汽油,就能攜帶五六百kWh的能量,保底續航500公裏,理想工況續航1000+公裏,而五六十kWh電量的動力電池,理想工況也只能跑三四百公裏。

2.不考慮排隊時間,加油靠的是灌,加滿油只要3分鐘;而充電靠的是電化學反應 ,目前主流的充電速度是0-80%大約40-45分鐘,之後為了保護電池,功率會大幅退坡,不管多大電池,完全充滿電都得一個多小時。

此外,快充的速度會同時受到車本身、充電樁、溫度的影響。像我之前給極越01充電,在小桔的120kW樁上只有二三十kW,在華為650kW樁上也只有55kW。

3.油箱對於燃油車來說是個非常普通的部件,成本頂到頭也就是千八百塊。而電池的成本,700元/kWh就算相當低的了,2023年主流電動車的電量多在60kWh以上,自己算吧。

4.電池既怕熱又怕冷,35℃以上或10℃以下,充放電功率和電量都會縮水,導致續航變短,充電速度變慢,動力變差。而燃油車的油箱和燃油不會因為溫度的變化而縮水。

5.電池的效能和電量高度相關,峰值輸出只能在高SOC實作,電量過低時甚至會轉入龜速模式 ,影響行駛。而油車在榨幹最後一滴油之前,隨時可以滿負荷輸出。

6.電池的能量密度遠低於燃油,還導致了以下副作用(尤其是純電轎車):

①輪胎很大,以家用B級轎車為例,純油或HEV的輪胎規格無外乎215/55 R17、225/50 R17、235/45 R18,直徑多在660-670mm;純電的輪胎基本都是245/45 R19起跳,對應直徑是700mm+。大輪胎一方面是為了支撐動輒2噸+的車重,一方面也是為了擡高車身,給電池留出更大的裙下空間。代價就是換胎成本更高,磨損也快。

②為了提升續航降低能耗,風阻系數在電動車研發過程中的權重大大高於燃油車,空間、顏值等其他重要指標為此做出了更多讓步,導致很多純電轎車的側顏看著怪怪的(顯得過於臃腫和圓潤)。

③巨大的電池嚴重妨礙了轎車本就不充裕的豎向乘坐空間布局,導致純電轎車普遍以過分低矮的後座和全景天幕這兩種負體驗的操作來緩解頭部空間的尷尬。

7.電池和燃油相比,需要把氧化劑和還原劑放在一起(燃油的氧化劑直接從空氣中獲取,不用自備),固有安全性先天不如燃油。而且能量密度、功率密度、耐溫性、穩定性、成本等指標互相制衡,必須有所取舍而無法樣樣精。

混動車(不管插不插電)正好是將這兩套動力系統優勢互補的產物,有條件輸液,沒條件就喝水。既有順滑、迅捷、安靜的電驅體驗,又有長續航和快速補給的便利。有了電機的加持,發動機可以在不犧牲動力的前提下進一步小型化(1.5L混動就有2.5L/2.0T純油的動力),降低排放、油耗和稅費;有了油箱做後盾,電池也不用做得很大,從而減輕重量、節約空間、降低物料成本(畢竟電池貴啊),造型設計也可以更自由。

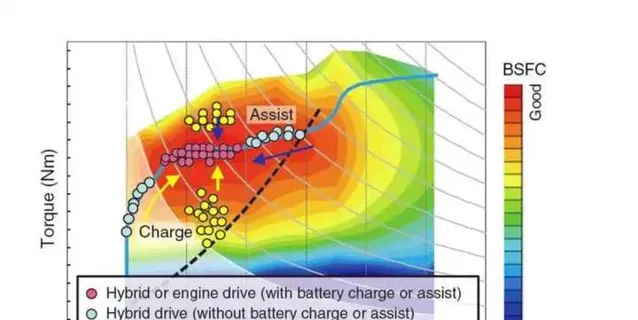

再說可靠性,兩套動力系統看似是麻煩了,但它們有更多的機會在最健康、最高效的使用場景工作——電池保持淺充淺放,並且既不滿充也不深放,從而大幅延長迴圈壽命;發動機要麽不工作,要麽就只在最舒服的負載和轉速區工作。相比純油或純電車,混動車的健康更不容易受駕駛環境和個人習慣影響,維保反而是省心的。

PS:本文的混動車包含PHEV、REEV和HEV,不同意的看準了再噴。