「综合效率不够好的增程不会是主流用户体验的终点」

更好的增程系统的体验目标毫无疑问就是: 「尽最大可能不用油」,「尽可能拉长用电时长」,只在迫不得已用油时靠发动机和油箱兜底。所以无论是800V、5C还是更大的电池,都是在想尽办法拉长用电时长和频次。我们就沿着这样的思路看看对于整车综合产品体验的影响。

1.

能耗效率:增程相比纯电有巨大劣势,且进步空间更小

以问界M9的增程和纯电最为对比:

在纯电后电机输出功率高30kW的前提下,增程电耗(含充电损失)为22.2kWh,纯电(含充电损失)为17.4kWh,如图1。纯电100度电的CLTC 630km,增程42度电CLTC 225km。总电耗相差5度电。如果考虑剥离充电损失,车端电耗的差异也在3度电左右,约20%。

增程相比纯电,

电耗更差的主驱动因素是「重量更大」、「风阻更差」和「三电系统效率差异」

等。

重量更大

,增程比纯电重了70kg。来源于更复杂的系统。如图2

风阻更差

,增程为0.279,纯电为0.263。差异来源于「增程器冷却的进风量需求」和「增程系统对于车底风阻的恶化」等。如图2。

即便考虑增程使用800V补齐三电效率差异,但重量和风阻的差异无法消除。

由于「增程」的电耗高于「纯电」,所以通过加大电池提升「增程纯电里程的效率」会更低。

- 定性角度,电池更大,重量更大,需要一个更大的发动机和发电机来保证「馈电工况的性能」,而这两者本身又进一步恶化了重量,导致「面多加水,水多加面」,边际效应越来越严重。

而纯电恰恰是「正向优化逻辑」,电耗越来越低,重量越来越轻,风阻更加极致,是正向的滚雪球效应。

2. 空间效率:增程相比纯电有巨大劣势,且进步空间更小

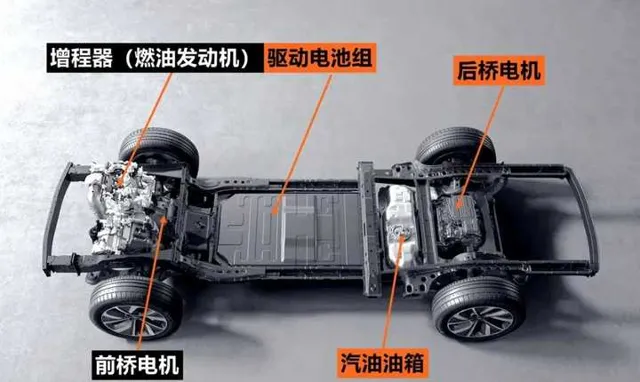

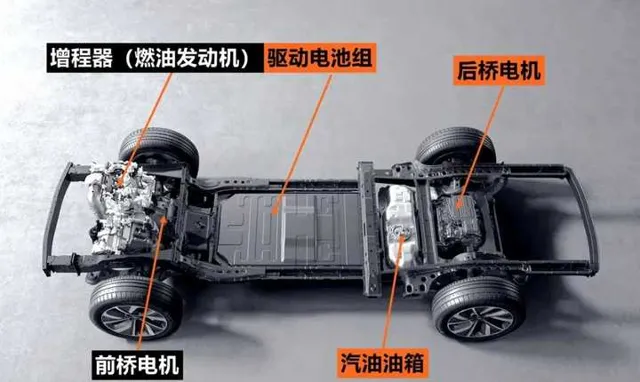

增程由于增加的油箱、发动机等部件,使得对于

下车体的空间使用显得捉襟见肘

。如图3。

以理想L9为例,二三排的台阶和整车离地间隙最低点都时因为油箱的影响。油箱所侵占的空间则进一步限制了三电系统的可用空间,

使得后备箱没有办法做下沉储物

。前舱空间则被发动机系统侵占,

基本和前备箱无缘

。即便增程可以保证乘坐空间,但储物空间也会被大大牺牲。

如果增程车型为了更高的纯电里程,电池增大会恶化以上情况,重量增加后增程器也没有减小的机会,所以对于空间的影响会更加显著。

3. 成本效率:增程一度领先,但后续优势可能不在

做产品的逻辑是用更低成本满足更好的需求。而

「多出来的成本最后也都是消费者买单」

在电池价格高位时,增程相比纯电的是有显著成本优势的。但当

「电池成本下降」+「增程纯电里程进一步提升」

,

两者的成本差异会越来越小,当增程的电池大小逐步逼近纯电

,增程的整体成本有可能反超纯电。 从而形成「增程更贵,纯电更便宜」的局面。

因为增程多出来的一套系统都没法省电,甚至发动机还需要更大更贵,虽然油箱可以减小,但成本相对较低。

如果想要降低增程器成本,就必须牺牲「馈电体验」,我想这显然是当下用户不太能接受的

。

4. 补能效率:增程还会领先,但换电跟其差距会越来越小

在增程的体验逐步靠拢纯电的过程中,增程相比普通纯电的优势就会收敛为「里程体验和补能体验」。

但如前文所言,纯电的能耗效率也会一直优化,从而缩小和增程的里程体验差异。

而换电站随着保有量越来越大,补能体验会更加像加油靠拢。

甚至以当前「车和站的配比」,在节假日的高峰期,「换电体验有概率比加油更好」

。两者都比充电好那自然是毫无疑问的。

至于说到快充和电池的进步,电池所以技术的进步换电同样可以享受,而充电补能体验的问题其实本质不是速度不够快,是充电只能「现到现炒」的方式相比可以「预制菜式的换电」对于「功率带宽要求更高」且「效率更低」

Blood旌旗 关于「纯电技术增益,增程车都可以上」说的不错,但「增程的效率,永远无法和纯电一样」。因为本质上「效率的提升靠的是减法,而不是加法」

所以,综合来看,我并不看好「增程式」的长期发展,

虽然纯电在补能体验上很难有机会和加油一样,但是在「换电正在快速推广」的国内市场,增程的体验优势相比换电会越来越小

。

当然,客观来讲,不同的动力形式满足不同用户的需求,只是最主流的用户的需求终点应该不是增程。

当然也一定会有人指出,加回油箱是各家下一波产品投放大趋势。但这并不代表绝大数人看到了本质,就像绝大多数厂家现在也只懂得加配置而并不知道如何把加上的配置的体验做好一样。以及不能换电。

市场也会等到第一波增程车主开始大规模换车时有所体现。