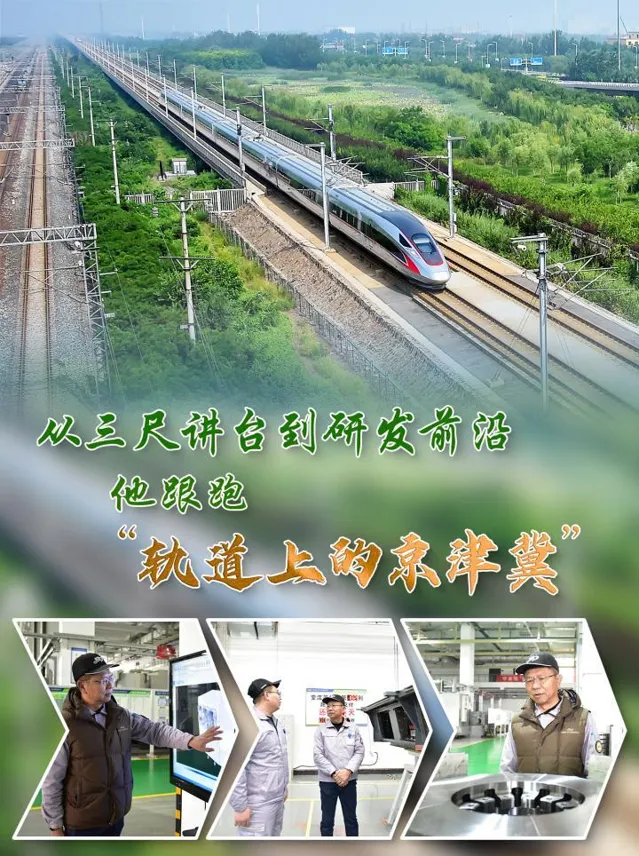

新華社天津2月6日電(記者宋瑞)從三尺講台到生產研發前沿,從「開拓」荒地到見證企業「拔節而長」,從「北漂」變身「新天津人」……京津冀協同發展十年間,鐵科縱橫(天津)科技發展有限公司(以下簡稱「鐵科縱橫」)副總經理於軍跟跑「軌域上的京津冀」,成為這一國家戰略的見證者、參與者和受益者。

「能與京津冀協同發展戰略‘同頻共振’,我與有榮焉。」今年53歲的於軍激動地說。他慶幸自己十年前作出的勇敢決定,讓自己實作了更大的價值。

2014年,因妻子工作崗位變動,於軍放棄了蘭州交通大學的教師工作,入職中國鐵道科學研究院集團有限公司(以下簡稱「鐵科院」)。「變的是工作地點,不變的是對軌域交通領域的一腔熱忱。」於軍說。

這一年,京津冀協同發展上升為國家戰略。鐵科院積極把握這一歷史性機遇,決定將部份業務遷出北京,並瞄準產業化發展新賽道,謀求新發展。歷經多輪選址調研,鐵科院最終決定「落子」天津市武清區,並成立鐵科縱橫,主要生產軌域交通制動系統和牽引系統。

對於軍來說這意味著新的開始。「中國鐵路發展必須有人能在關鍵時刻‘撲’上去。京津冀協同發展戰略的提出給我提供了這樣的機會,我願意接受新的挑戰。」於軍說。

2月4日,鐵科縱橫(天津)科技發展有限公司副總經理於軍在生產車間檢查安全生產情況。新華社發

從2014年底公司註冊,到2016年底一期生產性專案建成,再到2018年產值超過8億元……身著灰色工作服的於軍望向公司的照片墻感慨萬千,這裏記錄著公司在武清區「萬丈高樓平地起」的歷程,也承載著於軍參與公司選址、廠房規劃設計等拼搏奮鬥的回憶。

得益於京津冀協同發展戰略下優質的營商環境,鐵科縱橫的建設、審批、投產速度都特別快。「2016年4月一期專案開工前,我們辦理手續只用了93天,打破了當時武清區審批專案的紀錄。」於軍說。從2016年底一期專案落地到2022年底六期鐵科金化公司投產,鐵科院在武清區的產業化發展始終走在快車道。

走進公司的生產車間,機器轟鳴,各類夾鉗從生產線上魚貫而出,平均每天都有超過300套制動夾鉗和牽引變流器從這裏下線,後續被裝載到復興號、和諧號高鐵上,保障列車安全執行。

於軍自豪地介紹:「以復興號為例,時速350公裏的列車,透過我們的產品可以在133秒內完成制動。」

此外,為了服務「軌域上的京津冀」發展,鐵科縱橫不僅深度參與天津城市地下軌域交通建設和智能城市軌域交通改造專案,還將產業鏈上下遊延伸至北京、河北兩地。「生產夾鉗的原材料來自河北,生產出的產品則廣泛套用在京津兩地的城市地鐵上。」於軍說。

鐵科縱橫的發展也吸引了一批從事制造、表面處理、檢修檢測、倉儲等軌域交通領域的配套商來到武清。於軍認為,得益於京津冀協同發展戰略,企業的產業體系更加完善,產業鏈韌性更強。2023年公司產值達12.3億元,2024年預計會穩中有進。

2月4日,鐵科縱橫(天津)科技發展有限公司副總經理於軍在生產車間檢查生產培訓內容。新華社發

隨著京津冀「一小時交通圈」的形成,越來越多企業員工選擇像於軍一樣在武清定居。「乘坐京津城際高鐵,不到半小時就可抵達北京和天津市區,不論是走親訪友還是休閑旅遊,都非常方便。」於軍說。

放眼未來,於軍希望在京津冀這片熱土上充分發揮自己的「職業力量」,助力「軌域上的京津冀」快速發展,繼續與區域發展「同頻共振」。(參與采寫:孫暢)

策劃:丁錫國

監制:吳黎明

統籌:於衛亞、邵香雲、曹曉軒

終審:姜晨

記者:宋瑞

海報:方金洋

新華社新媒體中心

新華社天津分社

天津市委網信辦

聯合出品