第一個問題因人而異,但是你要先知道無線充電是什麽,它是怎麽發展起來的,之後無線充電好不好就看你自己的感覺了。一時半會兒說不完,我盡量詳盡地來回答你這個問題。

簡述:

無線充電指的是將電能透過非導電的物質傳遞。在實際套用中,通常指的是將電能透過一定的空間距離進行傳遞。

--------------------------------------------- 『無線充電的起源 』 -------------------------------------------

無線充電技術或者說無線電能傳輸的起源可以追溯到19世紀末期。由於電能的產生地與使用地往往存在很大的距離差異,而有線的輸配電系統還沒有建立起來,早期的科學家希望能夠無線地把電能傳輸到使用地,於是就有了無線電能傳輸的需求。不少科學家在這個領域做了研究,其中以 尼古拉•特斯拉(Nikola Tesla) 為典型代表。(就是特斯拉汽車紀念的那哥們。關於特斯拉在無線充電領域所做的一些工作以及相關的一些野史趣聞大家可以自行百度。很多人認為特斯拉是疑似穿越者。)

早期的這種無線電能的傳輸都指的是遠距離(以km為計量單位)的大功率(至少是kw級別)的電能傳輸。以這個目的來開展的無線電能傳輸的研究最終都以失敗告終。但相關的基礎理論研究由此開展並延續下來。在100多年後的今天,我們再回過頭來看當年設定的這個無線電能傳輸的目標,發現它仍然是遙遠的難以實作的。而到了近代之後,無線電能傳輸的需求逐漸被無線充電的需求所取代。這裏的無線充電都指的是相對近距離(米級或更近)的電能傳輸。

----------------------------------------- 『近代無線充電技術的發展』 ----------------------------------

無線充電的概念起源很早。早期對無線電能傳輸的套用嘗試基本都失敗了。進入新世紀之後,無線充電技術又重新被關註起來。其背後的原因是什麽呢?這一輪的嘗試是否還會重蹈歷史的覆轍並最終歸於平淡?

近代無線充電技術的興起,有幾個先決條件。

無線充電技術對於智能電話的意義如何呢?我們回顧一下智能電話的發展歷史。從 2012年小米的第一款手機釋出開始,智能電話廠商開始了一輪瘋狂的配置大戰,從雙核CPU,1G記憶體一直廝殺到八核4G記憶體,手機網絡攝影機也從500萬像素沖到了誇張的4000萬像素。在一輪硬件配置的比拼之後,國產智能電話的同質化也越來越嚴重。差異化競爭成為智能電話廠商的必然選擇。對效能參數的追求也將逐漸轉移到對使用者使用體驗的關註上。在這種環境下,無線充電技術還是有很大的發展機會的。

以上三個條件結合在一起,使得無線充電技術的發展成為了可能。

這裏稍微提一下業界的現狀並解釋一下為什麽我以智能電話行業來舉例子。近些年來無線充電領域學術界更多的關註熱點並不是在小功率的消費類電子,而是在更大功率等級的電動汽車無線充電。究其根源是主流的汽車廠商為高校的研究提供了充裕的經費支持。然而從市場端來看,消費類電子行業的發展變化速度顯然比汽車行業的變化速度要快速得多。汽車從一百年前出現到現在,經過了一個世紀的發展,本質上變化並不是特別多。當然值得一提的是,特斯拉電動汽車的出現,對行業的變革起到了一定的促進作用。反觀消費類電子市場,行業競爭是極度慘烈的。這一點也會導致新的技術在這一領域可能得到更加快速的大規模套用。

------------------------------------------ 『無線充電技術的分類』 ----------------------------------------

無線充電有多種實作的方式,較為常見的有:( 1)磁場感應 ; (2)磁場共振 ; (3)電場感應 ; (4)電磁波 等。概括來講,第一種和第二種最為常見,都是利用空間磁場傳遞能量。第三種是利用空間電場。第四種是利用空間電磁波。我們通常認為電和磁是關聯的,所以覺得上述的四種方式都差不多。然而這四種方式中,第四種是最特殊的。利用空間電磁波的方式是四種方式中唯一可以實作遠距離無線充電的。它的工作頻率是最高的,通常都在幾百兆赫茲以上,比另外三種最少要高兩個數量級即100倍以上。與其他三種方式相比,只有它的能量是對外發射出去的。利用電磁波進行無線充電並不是一種主流的方式,其原因我會在後文中提到。

--------------------------------------- 『四種無線充電技術的比較』 ------------------------------------

現階段市面上最主流的無線充電技術是采用的 第一種即磁感應原理 。

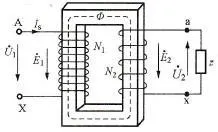

» 磁感應 的原理在電力電子技術中套用的歷史是相當悠久的。其套用的最典型的代表是「變壓器」。(變壓器即transformer,這裏不是指變形金剛)變壓器有兩個繞組,一個原邊繞組一個副邊繞組,二者透過磁性材料聯系在一起。當原邊繞組透過交流電的時候,在繞組周圍產生空間的交變磁場,該磁場大部份被磁性材料束縛並經過副邊繞組。副邊繞組所圍繞的空間由於有交變磁場的存在而感應出交變的電流。這個原理是法拉第的電磁感應定律,即導體切割磁場會產生電動勢。由於原邊繞組和副邊繞組之間沒有電的連線,變壓器中已經實作了電能的無線傳輸。註意,磁性材料只是為了束縛磁場(磁通),它本身並不是為了來導電的。

下圖中第一幅是變壓器的原理示意圖。第二幅圖是我們常見的工頻變壓器,小區裏很常見。第三幅圖是蘋果的電腦筆記本介面卡,它裏面也有一個變壓器。由此可以知道,變壓器遍布在我們生活的角落。

在常規變壓器中,磁性材料的作用是引導原邊繞組所產生的大多數磁通的方向。如果將磁性材料去掉,原本的變壓器就變成了空心變壓器。空心變壓器與常規電壓器的最大區別就是原邊繞組產生的磁通中會有相當一部份並不經過副邊繞組。即原邊繞組和副邊繞組的磁場耦合程度降低。如果將原邊繞組和副邊繞組都制作成平面的形式,就構成了無線充電器材的兩個關鍵部件,即無線充電發射器和無線充電接收器。下圖是三星Galaxy S6原邊發射器的拆解圖。左側的線圈即是原邊的發射線圈,也就是空心變壓器的原邊繞組。

為了和原邊線圈配合使用,需要在待充電器材中添加一個副邊繞組從而構成一個空心變壓器。下圖給了一個用於iphone的無線充電貼。它和上圖左側的線圈一起構成了一個空心變壓器,從而實作能量的無線傳輸。

由此可見,感應式無線充電的原理是很簡單的,其本質和生活中隨處可見的變壓器沒有區別。為了推廣磁感應無線充電技術,香港城市大學主導成立了一個國際標準組織,WPC(wireless power consortium)。這一標準是為了統一無線充電技術,並保證不同廠家所生產的器材之間能夠互通共用,WPC組織在2012年年底推出了第一個無線充電的國際標準Qi標準。Qi的發音來自中文「氣」,寓意為無形的能量。該標準一經推出即受到業界的推崇,主流的芯片廠商和電源器材廠商均加入該標準組織。截止2015年9月,WPC組織共有217家成員。下圖是主要的成員。

基於磁感應技術的國際標準組織還有一個是PMA。該組織在2015年與主導磁共振技術標準的A4WP組織合並(後文會講到),這裏就不過多敘述。

第一款符合Qi國際標準的智能電話是2012年諾基亞推出的Lumia810。回顧一下諾基亞前幾年在智能電話方向的一系列動作。可以清晰的地看到一開始諾基亞就是試圖押寶Qi的磁感應無線充電技術的,寄希望於能夠靠無線充電這一特點扭轉諾基亞在智能電話行業的頹勢。在沒有收到很好的效果之後,諾基亞又押寶在拍照效果上,直接把智能電話做成了可以打電話的相機。當然由於windows phone的生態環境問題,諾基亞最終沒有實作逆轉,最終將手機部門賣給了微軟。而三星在近幾年感受到了國產手機的巨大競爭壓力之後,也在最新的旗艦機型S6上,押寶在無線充電技術上,並將無線充電接收器材內建進手機。

第一代磁感應無線充電技術最為人詬病的是使用時空間自由度低。即充電區域的面積很小,手機需要準確地放置在這個位置上,且不能有較多的垂直間隔。這一點從上圖三星S6充電器拆解之後的線圈面積可以看出,也可以從手機背貼的面積大小上進行推斷。只有手機背貼的線圈和充電器裏的線圈位置正對時,才能夠進行無線充電,其有效充電面積大概是兩個一元硬幣大小。這一點使得很多人在使用時經常遇到因為對不準位置而造成充電失敗的情況。這種情況的多次發生就極大的影響了使用者使用體驗。換言之,較高的學習成本阻礙了這種技術的廣泛套用。

目前采用第一代無線充電技術的產品型號較多,除三星S6的原裝無線充電器之外,沒有特別明顯的領導品牌。國內的耐爾金和億品算是不錯的品牌。

» 為了提供更好的空間自由度,從而改善使用者使用體驗, 第二代無線充電技術即磁共振無線充電技術 應運而生。上文講到空心變壓器與常規變壓器最大的區別是空心變壓器的原邊線圈和副邊線圈的耦合程度低,即只有部份原邊線圈產生的磁通會經過副邊線圈。線圈耦合程度低是能量傳遞通路不順暢的一個表征。與第一代磁感應無線充電技術相比,磁共振無線充電的核心思想是透過對偶的諧振器件(電感和電容)將能量通路控制得更加通暢。現代意義的磁共振無線充電技術受到關註的起點源於MIT的一個實驗室。該實驗室在2008年展示了一個實驗,隔空地點亮了一個60W的燈泡,系統的效率大概是15%左右。網上號稱的40%效率指的是無線傳輸部份的效率而不是整機效率。該實驗結果一經公布即得到了學術界和工業界的廣泛關註。人們第一次認識到原來無線充電可以做到這樣的程度。

當然這並不意味著我們的手機也可以隔2米進行充電。因為充電距離實際上是和用於充電的線圈大小有著直接關聯的。在MIT的實驗中,用於能量傳遞的兩個線圈的直徑在60厘米左右。而對於我們最關心的智能電話而言,以iphone6為例,可以用於放置無線充電線圈的寬度大概在6厘米左右,所以最終所能夠達到的無線充電距離會遠小於2米。10厘米量級會比較有可能實作。即比較切實可操作的無線充電距離是1到2倍的系統特征尺寸。

在2012年,高通,三星,博通,Intel等公司主導成立了新的無線充電國際標準組織,A4WP (alliance for wireless power)。截止2015年9月,A4WP已經有成員150家。並且在2015年A4WP與原有的專註於磁感應無線充電技術的國際組織PMA合並。

A4WP推出的國際標準稱之為「rezence」,由resonant essence兩個字合並而來。該標準規定了高頻共振式無線充電系統應該遵從的統一規範,從而保證各廠商之間的器材能夠共通互用。

與基於磁感應的Qi的標準相比rezence的標準具有三個主要特點:(1)開關頻率6.78MHz,比Qi的工作頻率高大概30倍到60倍。Qi的工作頻率可以是變化的。(2)磁共振無線充電系統。發射邊和接收邊的系統諧振參數應基本保持一致。(3)通訊不再透過磁場耦合而是利用藍芽進行通訊。這樣可以保證通訊的可靠性。並且可以支持一對多同步通訊。

在三個差異中,只有第2點是和共振直接關聯的。正如上文中提到,共振的目的是為了讓能量傳輸的通路更加順暢。就比如初中物理實驗中的音叉實驗。敲響一個音叉時,只有和它特征頻率相同的音叉會發出聲音。

對於WPC組織所制定的Qi標準而言,也可以透過類似的方法將能量傳輸通路變得順暢,即采用磁共振的方式。那麽WPC可能推出的磁共振標準與A4WP的磁共振標準,哪一種會有更大的發展前景呢?我認為即使同樣是基於磁共振的技術,二者由於工作頻率的巨大差異也會使得效能上有很大的不同。WPC工作在100kHz到200kHz的頻段,而A4WP工作在更高的頻率6.78MHz。(註意開關頻率的選擇不能夠是隨意的,必須要符合國際標準的規定。)

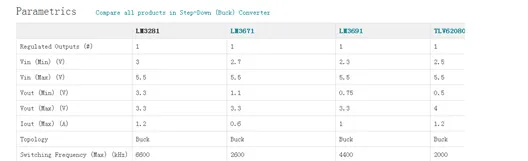

高頻的A4WP標準從實作難度上來講會大非常多。常見的開關電源的工作頻率從幾十K到2MHz左右。下圖是德州儀器最新的整合芯片的例子,其電壓和電流等級可以滿足給手機充電的需求,我們可以看到其工作頻率都在2MHz附近或者以下。

例外的情況如下圖所示,下圖中一款芯片的工作頻率達到了6.6MHz。對於電源芯片而言這是非常高的頻率了。但是這款芯片能夠處理的電壓等級很低,而且能夠處理的功率等級也相對較低。是不能夠用於手機充電的。

將開關電源工作頻率提高到6.78MHz,對電源工程師的要求非常高。常規的開關電源由於其開關損耗通常正比於開關頻率,因而在高頻率時會產生很大的損耗,並產生很多的EMI雜訊。這一點也直接導致了雖然A4WP的標準推出已經有3年多的時間,仍然沒有一家公司能夠把符合該標準的產品批次生產並推向市場。由此可以推斷該種技術的實作難度。A4WP付出了難以實作這樣的代價之後,取得了什麽樣的優勢呢?其最大的優勢是在更小的耦合電感情況下,可以讓接收側得到足夠的電壓進行能量傳遞。根據法拉第電磁感應定律,副邊線圈得到的電壓可以表示為Vs=ωM*Ip

其中ω指空間磁場的角頻率,即開關電源的開關頻率。M是原副邊線圈的耦合電感。Ip是原邊線圈中的電流大小。

A4WP的工作頻率是共振型Qi系統工作頻率的60倍左右,在同樣的原副邊線圈尺寸和相對位置關系以及同樣的原邊線圈電流情況下,需要Qi的系統的原副邊線圈感值是A4WP系統的60倍才能實作同樣的空間自由度。這個對於體積受限制的系統是非常難以達到的。

換言之,高頻的共振系統可以在更廣闊的範圍內讓待充電器材得到足夠的電壓。然後透過共振系統本身對於能量傳遞通路的控制,使得在更大的範圍內實作有效的能量傳遞。也就是說即使是WPC的Qi標準實作了共振,由於A4WP標準的高頻特性,A4WP的系統也仍然能夠獲得更好的空間自由度和更好的使用體驗。

國際上采用A4WP標準的多為專註於芯片設計的國際巨頭公司,如高通和Intel,還有脫胎於MIT實驗室的公司witricity。Intel從2012年就開始試圖推出自己的磁共振無線充電產品,並曾經展示了無線充電碗等樣機如下圖所示。然而Intel將高頻磁共振的產品市場化的腳步一直非常慢,從2012年到2015年,Intel號稱要推出的符合A4WP的無線充電器材一直都沒有推出。

目前國內致力於A4WP標準的無線充電器材廠商並不多。我和我的小夥伴一起做了個小公司,叫微鵝科技也在往這個方向做深入研究,目前我們暫時以手機配件即手機殼作為市場切入點,效能上已超過了Intel、witricity等公司展示的樣機,在今年的創新中國展會上已經做過初步的高頻磁共振無線充電器材展示,可以同時給多部手機充電,充電極限距離可達5cm,隔著桌子也可以正常充電,反響還不錯。

其產品如下圖所示

對比一下WPC磁感應無線充電技術和A4WP的磁共振無線充電技術,Qi的無線充電標準更著眼於簡單實作,對於消費類電子的套用場景而言在使用體驗上有所犧牲。而A4WP的技術標準難度較大,使得該技術商業化行程較慢,但卻可以在技術成熟之後為消費者提供更好的使用體驗。可以簡單推想,一旦A4WP的技術成熟,其註定會在市場上比Qi的技術引起更大的市場反響。

» 第三種無線充電技術 是用空間電場作為媒介。有了利用空間磁場的無線供電技術,自然而然會有人想到利用空間電場進行無線充電。因為原本電和磁就是相互對應而又關聯的。對於電場感應的無線充電技術而言,簡單點說,可以把能量發射裝置和接收裝置看成電容的兩個極板。在交流電場的作用下,電容的兩個極板會有交變電流流過,這樣就實作了電能的無線傳遞。研究利用空間電場進行無線充電的主流廠商有日本的村田制作所murata,以及國內的大連矽展科技。村田在近幾年暫緩了該種技術的研發。而大連矽展科技則制定了自己的標準,目前應該是只有他們一家在使用這個標準的。利用空間電場來進行無線充電,實際上可以更方便的獲得空間自由度,尤其是水平方向的空間自由度。而正如我上邊提到的空間自由度就意味著更好的使用體驗。那麽為什麽用空間電場的廠家也不多呢?

主流廠商之所以不選擇這種技術標準,主要原因是因為空間電場對人體的影響。需要厘清的是,這裏並不是輻射的概念。並不是說利用空間電場就比利用空間磁場有更多的輻射。輻射更多指的是空間逸散的能量對人體的影響。對於前三種無線充電技術而言,不管是空間磁場還是空間電場,由於他們的工作頻率較低,能量都幾乎不會以電磁波的形式發射出去。所以我們說前三種無線充電的方式都是無輻射的,這種說法是沒有問題的。空間電場對人體的潛在影響體現在其他方面。人體內資訊的傳遞靠的是生物電,而較強的空間電場有可能影響到人的神經系統。當然這也有個程度的問題。空間磁場的強度也有個程度問題。與空間電場相比,空間磁場能夠占些便宜的原因,不是因為它更適合無線充電,而是因為人體對空間磁場更加不敏感。

» 第四種無線充電技術 或許才是人們真正「想要」的無線充電黑科技。就是無線充電可以表現的像無線上網一樣,能夠隨時隨地,間隔5米或者10米對手機進行充電。第四種無線充電技術是利用高頻電磁波來進行無線充電。這個技術在理論上是可行的。我們知道常見的wifi頻率是2.4GHz,現在也有5GHz的wifi訊號了。既然能夠傳遞數據,那麽理論上也可以傳遞能量。常見的家用無路線由器的功率等級大概是10mW,我們只需要把這個路由器的功率等級增大2000倍,就可以給手機進行充電了。這種分析是對的,但想要把這種器材商業化套用也是非常困難的。我們固然想要手機能夠隨時隨地滿電,但我們是否真的想要有2000個無路線由器放在家裏呢?

總結一下利用電磁波進行無線充電的幾個缺點。第一是充電效率會非常低。電磁波的能量是對外發散的,可以想象成一個一個的能量包裹(即光子),從發射源離開之後不管有沒有被待充電器材接收,能量都是消耗了的。可見光也是一種電磁波。我們可以想象采用這種技術的無線充電器是一個小太陽,不管有沒有手機在,被小太陽照射的地方都會發熱一樣。當然也有一些機制,比如可調整方向的天線群組,讓電磁波往某個方向更加的集中。其最典型的例子就是用激光。然而用激光來定向的發射能量是不允許中間有阻擋的,這一點在現實使用中也是不現實的。第二個缺點是,對人體的影響。(是的,又提到了對人體的影響)。電磁波的能量是對外發散的,基本上是遇到什麽就被什麽吸收掉。在一個放置了2000個無路線由器的家裏,手機能夠得到電能補充的同時,人會比手機吸收更多的能量,因為人的塊頭要比手機大太多。當然,這麽大強度的電磁波對人體的影響究竟是什麽,國際上是還沒有明確結論的。從目前來說,要想讓電磁波來為手機有效地無線充電,空間電磁波的能量肯定是會遠遠超過國際標準的規定的。

下圖是美國一家公司展示的用電磁波對手機進行無線充電的情況。

最後閑話幾句更偏門的方式。

美國一家初創的無線充電企業ubeam,號稱用超聲波的方式可以隔2米給手機充電。個人認為這是一個典型的ToVC的專案。具體原因就呵呵一下,不做過多解釋了。

太陽能充電方式。這個我認為也可以歸類到無線充電的範疇。而且對人體不會有負面的影響。唯一的問題就是要想給手機提供充足的電能,手機背後這點面積應該是遠遠不夠用的。

---------------------------------------------------- 『總結』 ---------------------------------------------------

總體而言,無線充電技術或許正處於迎來市場變革的關鍵時間點。磁感應技術雖然使用體驗不佳,但經由巨頭如諾基亞,三星的大力推廣,事實上對使用者起到了一定的教育作用。很多理性的使用者明白了由於技術本身的限制我們可以期待什麽和不可以期待什麽。而從技術發展本身而言,磁共振無線技術的發展,透過提供更好的使用者使用體驗使得無線充電的大規模使用成為了可能。在上述的四種主要的無線充電方式中,我認為最有發展前景的是磁共振無線充電技術。雖然他離人們的預期的自由度仍有差距,但他卻是最現實可行的同時也是可以給人帶來相當便利性的一種方式。理想和現實往往是有差距的,但技術總會不斷進步。理性地看待技術現狀,合理地管理期望,行業才會不斷的持續發展。

---------------------------------------------------- 『更新』 ------------------------------------------------------

費時間寫這麽長文章不是我有閑,一是自己本身從事這個行業,也是很樂意讓更多人了解無線充電的。看到下面其他小夥伴的回答,很高興,看來還是有人關註無線充電的,至於每個人想法不同這是肯定的。但我還是想以自己的理解來澄清一個觀點啊,小夥伴們總說比起無線充電,有線充還可以邊充邊玩,無線充就只能放那,玩得不方便。實際上我們為什麽要邊充邊玩呢?因為手機沒電了。

無線充電的一個重要理念是手機可以在平時碎片化的時間裏自行充電。等我們需要使用的時候,拿起手機就可以玩了,因為電量夠你玩。

我們假設兩個場景:

工作日:

早上:手機電是滿的(昨晚上充的);

上午(辦公室):把手機往桌上一放(桌面下裝著無線充電器)自行充電,開始一天的工作;

中午:拿起手機就可以玩兒。。。。。

晚上:睡覺前把手機往桌上一放開始充電。。。

如此迴圈,工作日的時候根本不用擔心手機會沒電,也就沒這個必要邊充邊玩了。

非工作日:

家裏不用擔心沒電,關鍵是出門的時候。

各種公共場所安裝了無線充電器,比如咖啡店等等。也不用擔心沒地方給手機充電。

----------------------------------------------------『更新』 --------------------------------------------------

小夥伴問我有沒有實物,我能透露的是產品正在秘密研發中,產品會在年底上市。

你可以看一下我們的概念產品的影片介紹:第二代無線充電技術