蔚來400億的研發成果終於亮相。

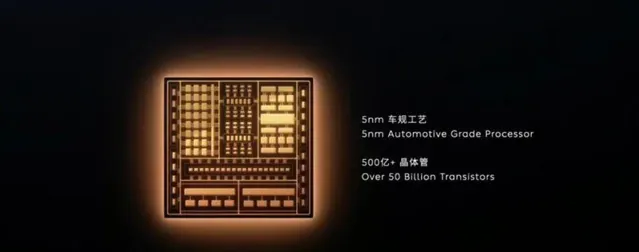

在今年西安NIO DAY現場,蔚來釋出了一台價值80萬的蔚來ET9,也向外界公告了這幾年自研成果——全棧自研的自動駕駛芯片「神璣9031」、自研的900V高壓充電架構、自研的圓柱電池、完全主動懸架的智能底盤系統天行底盤等。

不過這些都是「期貨」,都得等到2025年第一季度才能交付。

明年消費者真正能夠體驗到的產品則是蔚來的補能體系,640kW全液冷超快充樁將會在明年4月份可用,而第四代換電站也有望在明年投入使用。

5天前,蔚來才官宣了會向阿布扎比投資機構 CYVN Holdings 增發總價值約 22 億美元的股份,交易會在12月底完成。

這家機構投資了蔚來兩次。

5個月前,該機構則是以收購老股和定向增發的方式入股蔚來。剔除老股的部份,那次總共註資約53億人民幣。

新投資的22億美元,折合約157億元人民幣,不但能夠讓蔚來從這半年的龐大支出虧損中脫離出來,甚至也能夠讓蔚來在接下來的一年內「不愁吃穿」。

官宣訊息出來之後,坊間傳聞稱「CYVN Holdings 機構二次入股蔚來附加了裁員30%的要求。」如果按照3萬員工數來算,裁員30%相當於要裁掉9000人,比例不可謂不大。

一位業內人士告訴鳳凰網科技,「比例太大了,不太可能。雙方接下來應該會開展一些戰略合作,比如出海中東。」

蔚來今年一年過得起起伏伏,一位汽車行業分析師曾如是評價蔚來,「這家公司總是很神奇,每次大家覺得它要騰飛的時候,它卻開始做一些讓人看不清楚的操作;每次大家都覺得他不行的時候,他總能拿到融資、找到新的合作,活下來。」

有分析師在蔚來釋出會時評論,「這一波造車新勢力裏面,有人註定會變成民族英雄,寫進歷史課本;而有人則會成為MBA課程裏面的負面案例,登上失信名單,不成功便成仁,沒有中間選擇、後退的余地。」

「溫柔體面」與「棱角分明」

外界曾經懷疑過李斌的管理能力,卻對李斌的融資能力深信不疑。

此次融資訊息釋出之後,一位長期跟蹤蔚來的投資人評價道,「李斌融資能力不容置疑,但是接下來要在競爭中勝出還需要避免再度陷入‘非理性擴張’。」

李斌的融資能力到底有多強?

2014年,李斌拿著只有 8 頁的 PPT 向劉強東介紹蔚來,劉強東在幾秒鐘之內便答應了給蔚來投資;2015年年初,騰訊時任行政總裁馬化騰到北京參會,李斌約他一起吃了一頓飯,專門聊了自己打算從易車辭職出來造車的事,希望獲得騰訊支持,馬化騰當即表示了同意。

相比之下,2019年,理想汽車走到絕境時到處找融資,CEO李想見了100多家機構,都沒有為公司拿到融資。

今年年初蔚來就曾經歷銷量低谷,1月銷量為8506輛,到了6月份僅為6155輛,今年有三個月的銷量都沒有跨過1萬台的基本線。當時外界猜測「蔚來可能活不過今年」,而在6月份,李斌就拿著阿布扎比的第一筆錢回歸。

不僅如此,下半年,李斌還官宣了換電的新進展——和長安、吉利先後成立換電聯盟。

一位業內人士評,「李斌總會有人幫忙,擅長搞聯盟合作。李想完全不一樣,他更擅長單打獨鬥。」

公司的風格和創始人的性格息息相關。

李斌具備很多優秀企業家的特質,自律、敢賭、大格局,李斌身邊人包括員工對他的評價都是出奇地一致——溫柔到極致。李斌也非常接地氣,他會一個人背著包坐地鐵參加車友活動,不帶任何隨從;他會在車主聚會上喝酒,會穿著奇裝異服和車主同樂;也會每天在車主群裏發紅包,一發就是五年。

在組織膨脹過快、人效降低,削減人員、收縮業務是多數公司降本增效的手段,曾經的李斌不願意這麽做,他說,「大家都是有家庭的人,我把他們裁了,他們怎麽養活家裏?」

當時的他頂住外部壓力,他一直覺得,和短期的經營效率相比,體系化效率提升更重要。在蔚來,李斌希望員工自驅成長而不是由KPI驅動,即使到現在,蔚來員工都沒有經歷過上班打卡、遲到扣錢的情況。

今年下半年,迫於競爭形勢和外界壓力,李斌不得已才開始啟動全公司範圍內的人員最佳化。即使這樣,李斌給被裁員工的賠償都是「N+3」。這筆賠償非常體面,尤其是蔚來還沒有實作真正意義上的「盈利」。一般而言,賺錢不少的互聯網大廠,裁員給的賠償都是N+1,多的會到N+2,很少給到N+3。

和李斌的溫柔體面不同的是,李想則非常有棱角。

一個顯著的例子是,理想one釋出會前幾天,李想帶明勢資本黃明明試駕,新車體驗到一半,李想發現有個東西不對,立馬就靠邊停了車,就給當時的產品負責人打了電話,讓產品立馬改。要知道的是,新車臨釋出之前改需求是大忌,容易打亂產品部門的工作節奏,但李想一點都不在乎。

理想的一個供應商高管,經常去理想總部開會,他發現理想汽車公司有個很奇怪現象,所有的理想員工看到李想本人的時候從來不打招呼。

「當時在咖啡廳買咖啡,李想到了以後自己在後面排隊,沒有人說‘想哥我給你帶一杯’,前面的人都是自己買自己的,李想在後面排隊,大家就當沒看見。」

一位汽車分析師曾告訴鳳凰網科技【未來車研所】,「李想不在意跟大家的關系,只在意能不能把這件事情做得很好,能不能做成。」

「事情做大、做重」與「把一件事做好」

李斌、李想的性格不同導致了在很多事情上的決策完全不一樣。

李斌覺得,把事情做大、做重才能形成壁壘。這點可以從他創辦易車的經歷就能看出來。2009年,易車做了4本雜誌、十幾個報紙汽車專欄、十多個電台節目和一個數字電視頻道。

這點也延續到了蔚來汽車的版圖布局上。幾乎在各個時期,蔚來都比同期起步的新造車公司做的事情 「更重」、版圖「更大」。

2015 年,創立蔚來一年後,李斌便攢了一支自動駕駛團隊,比將智能駕駛作為核心競爭力的小鵬還早兩年。在造車上,蔚來在鑄品牌之外,還推出了定位大眾市場的第二品牌阿爾卑斯和第三品牌螢火蟲。

幾乎在造車、賣車同時,蔚來還布局了燒錢不少的換電、服務、電商和 App。在如今拼技術、拼研發的新競爭中,蔚來版圖繼續擴大,將 「觸角」 伸向自研芯片、手機和自產電池。

同時,李斌還在用個人名義或者是蔚來資本、蔚來汽車的名義投資了不少公司,在今年上半年,還投資了一家可控核聚變的公司。

蔚來的每一個業務都需要持續燒錢。就拿自造電池來說,蔚來2022年進軍動力電池領域,本意是自己掌控供應鏈的話語權。 但是今年以來,蔚來自研、自造的電池卻面臨量產困境。

在意識到電池短時間難以產生收益之後,三季報的財報電話會上,蔚來官方說,電池不再自造,接下來只是自研電芯、材料和電池組。

前段時間蔚來在上海召開了一次小規模的媒體溝通會,李斌對暫停自研自造電池的原因進行了重申,他說:「電池分為研發和制造。制造環節,三年之內提升不了毛利表現,因為電池制造有很大的投入期,要產能爬坡,提升良品率。我們不具備這樣的資源去支持這件事。」

一位電池專家告訴鳳凰網科技【未來車研所】,「長遠來說是要自研。但是電池已經標準化了,且從供應鏈上來看,電池的產能規劃到2030年,產能都是過剩的。車企提個需求,供應商都能滿足,為什麽還要自己做呢?」

同樣是車企創始人,李想在這件事上想得足夠清楚。

2020年,李想受邀參加錄制【一個大佬直播課】,在課上,他就提到了」車企要不要自造電池」的話題,當時他的判斷是否定的,「新能源時代,你賣電車的同時還要自己造電池,這就跟賣燃油車的同時,你還要自己做煉油廠和加工廠是一樣的邏輯。作為一個基礎能源,它越普及,它的通用效率越高。」

但和外界對理想的印象不同,理想在釋出了第一款車型理想ONE之後,就在著手研發純電相關的技術,包括電池。

鳳凰網科技【未來車研所】獲悉,最早期,理想內部是和現在市面上大多數車企一樣,想用「增程」和「純電」兩條腿走路。但是礙於當時充電技術並不完善,並不能從根本上解決使用者的續航問題,因而只推出了增程車型。

理想看到蔚來釋出150度電池之後,理想內部也想過要做大電池的專案,但經過推演之後,發現成本太貴、不太劃算,專案就沒有推進下去。

一位接近李想的投資人告訴鳳凰網科技【未來車研所】,「李想更擅長找到事情更本質的規律,他幹事情之前,會把底層邏輯都摸得非常清楚、保證自己沒問題之後才會推出。這是他爆款頻出的核心原因之一。」

該投資人認為,在車企裏面,「理想是所有公司裏面最能夠做減法的公司。理想很少做很怪的事情,宣發不做很怪的事,產品規劃上不做很怪的事。」

在蔚來做手機、進軍下沈品牌,小鵬探索飛行汽車的時候,李想明確表示,理想汽車只有一個品牌,兩條產品線(增程SUV、純電MPV)。

理想汽車也曾公開表示,不會做20萬以下的車。理想汽車高級總監張驍說過,「如果一場仗打不贏,就不要去打第二場仗,多線作戰對資源消耗非常大。」

因為L系列外形相似、內飾相似,被外界「詬病」理想成立八年,實際上只造了一款車——L8是理想ONE的換代款,L9是ONE的前進演化版,L7是五座版,明年即將誕生的L6是中型五座版。

在汽車界,套娃並非稀奇事。大眾在二十年前就做了這件事。不過,和大眾不太一樣的是,理想的套娃更為極端,其他車企多多少少會改一下外觀或者內飾,理想的L系列車型外觀幾乎一模一樣,只在座位、空懸等細節上做了區隔。

不少人開始質疑理想的「套娃邏輯」時,理想卻獲得了這一套商業模式的成功。在同批的新能源車企還在負毛利泥潭中掙紮時,理想首個實作了毛利為正,並讓這個正向飛輪運轉得越來越快。

但這並不意味著理想汽車現在就能穩坐新勢力一哥的寶座,擺在它面前的有理想汽車理想目前依然面臨不少挑戰,比如純電和智能化。

可以預見的是,理想正在被兩類對手瞄準,一類是直接對標理想的競爭對手,另一類則是看不到的敵人。

今年以來,理想的銷量逐月攀升,讓不少車企看到了理想這套產品定義的成功。 市面上對標理想的車企不計其數,其中不乏一些營收超過理想十倍的巨頭,也有成立比理想早30年的車企。

比如,問界、長城藍山直接推出六座增程SUV,奇瑞的高端新車星紀元也是主打「家庭定位」,零跑的新C10更是號稱「半價理想L7」,從外觀到內飾和理想L7不無太大差別。

一位投資人對鳳凰網科技如是分析過理想目前存在的問題,「今天的理想很多優勢是增程器和大空間帶來的,它在技術上面沒有足夠的領先,產品定義也容易被抄襲,成本控制不一定比其他傳統車企做得好。當大家都在學理想,那理想在車型上的優勢就會被其他競爭對手追平。」

就目前的現狀來看,理想拉開的差異化優勢還沒有特別明顯。

以理想目前的智能化進展舉例。理想汽車在4月份官宣了城市NOA年底落地百城計劃,6月份在北京開展城市NOA早鳥測試、家庭科技日上釋出TIN+NPN網絡,但是時間來到下半年,城市NOA進展緩慢,到目前還沒有在一個城市大規模推行、實作量產。

一位業內人士告訴鳳凰網科技,「沒有做過基於高精地圖的城市NOA,直接做無圖,很難真正遇到使用者使用過程中的corner case。用基於地圖的城市noa,可以先積攢在城市量產落地的經驗,因為城市道路的復雜情況遠遠高於高速。」

而意識到落地困難之後,理想也開始對「年底落地百城」松口。7月底,內部陸續就有人放風稱,智駕落地100城完成與否,對理想影響不是很大。

而在前段時間成都車展的群訪上,理想汽車自動駕駛負責人趙哲倫稱:「我們內部其實並沒有一個很嚴格的百城計劃,百城是一個需求,我們更傾向於在開放中不太限制使用者在哪個城市,讓每個使用者都能先用起來,這是我們的策略。」

鳳凰網科技【未來車研所】獨家獲悉,而關於理想城市NOA落地進展不及預期的原因,在戰略會上,智能駕駛VP郎鹹朋給出的理由是人太少,「補人」是當務之急。

目前理想智駕團隊在700人左右,小鵬、蔚來都是1000人上下,但華為直接參與到智能駕駛研發的人應該在 5000 人左右,這當中包括服務問界、阿維塔、極狐的相關人員。

智能化上需要加速補課是理想目前面臨的第一個問題,純電產品是否能夠延續L系列上的成功,則是擺在理想面前的又一個難題。

今年年底,理想將推出成立8年來的第一款純電車型,和友商相比,理想的純電比蔚來晚了6年、比小鵬晚了7年,位元斯拉晚了15年。

內部對第一款純電車MEGA寄予厚望,李想本人說「MEGA將成為50萬以上所有乘用車的銷量第一,不分能源形式、不分車身形式。」

在目前的純電MPV中,騰勢D9是今年出現的黑馬。從今年6月開始,騰勢D9的穩態銷量已經達到一萬台。但是D9提供了純電和混動兩個版本,純電版本貢獻了不到5%的銷量。

這是由MPV的使用場景決定的。MPV的使用場景有兩個,一個是商用,另一個則是全家人出行。無論是哪一種場景,對續航焦慮的容忍度都很低。

一位汽車分析師評論道,「商用場景要求續航焦慮為0,隨時就得出發,不可能讓老板等著充電;全家人出行,讓一家老小去找充電樁又是一件非常痛苦的事情。」從智能化、純電產品這兩個方面來說,理想還沒有贏。

寫在最後

「蔚來和理想的商業邏輯完全不一樣,理想是先把市場做起來,形成內部迴圈。理想現在已經進入了正迴圈,有了能力再外擴。蔚來從一開始就是要用融資來占領市場,不管燒多少錢都要把市場占住,完全是互聯網思維。」 一位投資機構的分析師如實總結理想和蔚來的不同。

對於蔚來而言,今年要解決的一個最重要的問題是給組織減負,而對理想而言,則得面對純電產品是否能延續L系列在細分市場上的成功,以及如何在智能化上占據高地。兩者都面臨挑戰。

鳳凰網科技【未來車研所】曾經問過理想汽車高管一個問題,「對於目前的理想汽車而言,最大的問題是什麽?」

對方的回答是,「最大的風險在於經濟環境在變好,那些本來能活下去的友商又可以融到錢活下去。李想本人是一個不太願意嘗試、不太願意試錯、不太願意做大創新的人。但是很多創新的東西,一旦早期站住腳了,別人再進來就不容易了。」

汽車競爭是一場馬拉松,是一場非常長周期的遊戲,暫時性的落後並不代表一直落後。

客觀來說,李斌堅持長期主義、把事情做大做重沒有錯,李想堅持一個品牌、兩條產品線也沒有錯,只不過是在應對競爭時的思考、格局不一樣,所帶來的結果也不一樣。

然而,再長的馬拉松也會有終點,這場遊戲最終也會等來分出勝負的那一天。