你想問的大概是原初重力波?我們確實可以透過原初重力波訊號探測到暴脹時期(宇宙誕生後 \sim10^{-30} 秒)的物理資訊。這種原初重力波的產生機制和天體合並產生的重力波非常不同,可以說它起源於極早期宇宙的量子擾動。接下來具體說說。

一、原初重力波是怎麽產生的?

重力波,顧名思義就是重力場的波動,或者說是重力場度規的擾動。在極早期宇宙中,能量標度很高,重力的量子效應不可忽略,所以重力場和其他物質場一樣會有量子擾動,也就是說極早期宇宙中重力場存在擾動是很自然的事。但需要說明的是,由於重力波是經典效應不是量子效應,所以重力場的這種量子擾動還不能看作是重力波,它只能算是重力波的「種子」。後來這粒種子隨著宇宙暴脹而生長放大,波長被拉長至遠大於當時宇宙視界的尺度,它就被經典化,成為了充斥著全宇宙的原初重力波。

那麽它是怎麽生長放大的呢?理解這件事需要億點點的數學基礎。從宇宙學擾動理論出發可以推匯出重力場度規張量擾動 h

的方程式:

\ddot h+2\frac{\dot a}{a}\dot h+k^2h=0

其中 a

是宇宙的尺度因子,k是擾動的動量模式, \cdot\equiv d/d\tau

是對

共形時間

的導數。可以透過重定義將其轉化為一個變頻諧振子方程式:

\ddot{\tilde h}+\left(k^2-\frac{\ddot a}{a}\right)\tilde h=0

我們會發現,如果宇宙是在暴脹的,即 a\sim-1/\tau

,那麽方程式將有如下形式的解:

\tilde h=\frac{e^{-ik\tau}}{\sqrt{2k}}\left[1+\frac{i}{k}aH_I\right]

可以看到解的虛部正比於宇宙的尺度 a

. 換回最初定義的擾動 h

,由於擾動 h

的能量密度 \rho\sim|虛部|^2/a^2

,且總能量 E\sim\rho a^3

,可知重力波的總量會隨暴脹期間宇宙尺度 a

的急劇增大而快速增多,這就是原初重力波產生的方式。

註:這裏只是定性討論,不太嚴格。如果嚴格討論的話應該把場做量子化然後解它的模函數(即量子擾動的演化),能量那裏也應該考慮所有k構成的譜然後對它積分得到總的能量密度。

二、怎麽透過原初重力波來判斷極早期宇宙的物理資訊?

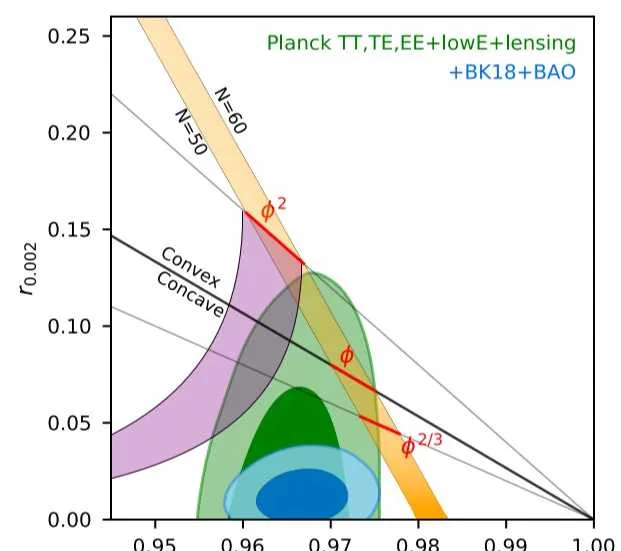

極早期宇宙的物理資訊主要是指宇宙暴脹的具體物理機制。不同的機制形成的原初重力波不盡相同,因此我們可以透過觀測原初重力波的特征來判斷極早期宇宙的暴脹是如何發生的。具體來說,原初重力波有一個參數叫做 張標比 r ,即原初張量擾動與原初純量擾動強度之比。通常不同的暴脹機制會預言不同的張標比 r ,只要我們將來探測到原初重力波,獲得了張標比 r (以及另外一個參數譜指數 n_s )的具體數值,就可以去判斷宇宙究竟是在什麽物理機制的推動下發生暴脹的。

雖然當前的觀測尚未捕捉到原初重力波的蹤跡,但目前的觀測結果已將張標比 r 限制在了0.036以下。下面這張圖藍色的區域就是對原初重力波可能參數的限制,可以看到藍色區域外的橘色的冪次暴脹模型和紫色的自然暴脹模型已被觀測完全排除。藍色區域裏面現在還有許多可能的暴脹機制候選者,比如Starobinsky模型、hilltop模型、α-attractors、DBI等。目前的觀測結果還不能對它們成立與否進行判斷,所以只能期待下一代實驗能有所發現。

三、怎麽觀測原初重力波?

再說說觀測原初重力波的具體方案吧,原則上我們無法透過探測天體合並重力波那樣去探測原初重力波,因為原初重力波的波長極長,遠低於任何激光幹涉儀的靈敏度極限。但是,原初重力波會在宇宙微波背景輻射(CMB)上留下銘印,即所謂的B偏振模式。現在尋找原初重力波的實驗都是在對CMB進行觀測,以期待找到這個B模式的訊號。

目前相關的實驗主要是位於南極的BICEP/Keck合作組在做,上面那張圖就是他們今年剛剛釋出的實驗結果。中國也在西藏阿裏地區搭建了觀測站來尋找這個CMB B模式,目前剛剛起步,還沒有出結果。這兩個實驗將來如果可以聯合的話,有希望把實驗精度提高到 r\sim0.001 的數量級,這樣一來就可以對Starobinsky、hilltop等暴脹模型進行檢驗。我正在做的Weyl R²模型預言的 r 值也在這個精度可檢驗的範圍內,看下一代實驗能不能給出一個定論吧。