來源:央視新聞客戶端

近日,重慶市規劃和自然資源局、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所牽頭開展的重慶特異埋藏化石庫新魚化石材料研究再獲新進展——發現盔甲魚類雙叉苗家魚,該研究成果在【古脊椎動物學報】上線上發表。

2022年9月,重慶市規劃和自然資源局聯合中科院朱敏院士團隊在國際學術期刊【自然】(Nature)上以封面論文的形式報道了重慶特異埋藏化石庫的發現,為保護研究重慶特異埋藏化石庫,重慶地質礦產研究院作為工作承擔單位開展了深入的研究工作,先後發現了保存完整、數量眾多、屬種多樣性極高的有頜魚類及無頜魚類。

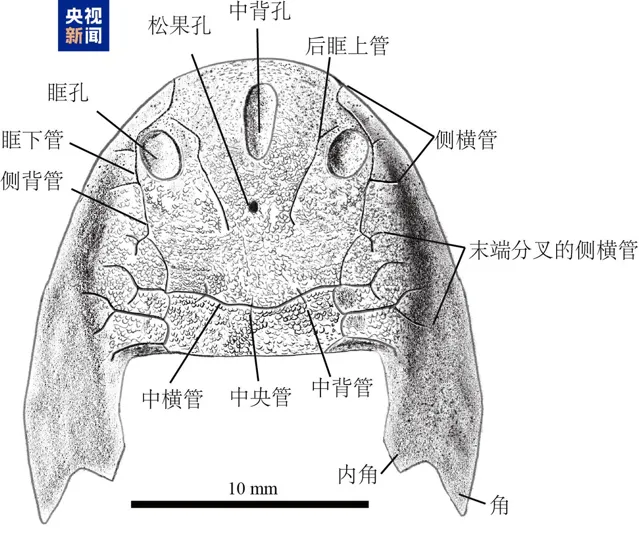

本次發現的盔甲魚類雙叉苗家魚,屬於盔甲魚類中的真盔甲魚類,具有真盔甲魚類典型的細長中背孔與頭甲側線系統排列方式,其頭甲側橫管末端呈現出二分叉的狀態,種名「雙叉」由此得來。

△雙叉苗家魚頭甲素描圖

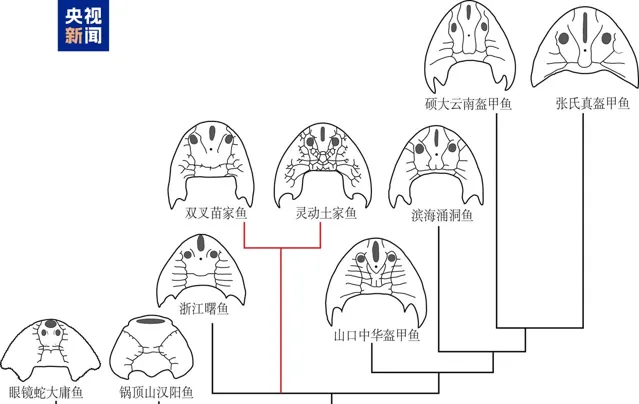

研究團隊透過詳細的比較解剖學研究,發現雙叉苗家魚和2022年登上【自然】(Nature)期刊封面的靈動土家魚關系密切,二者具有很多相似的特征,如中背管短、側橫管末端分叉等。系統發育分析顯示,雙叉苗家魚與靈動土家魚共同組成一個單系類群,被命名為土家魚科。「土家魚科」已滅絕近4.36億年,由土家魚和苗家魚兩個屬組成(兩個屬名均來自秀山土家族苗族自治縣)。它是繼「湧洞魚科」之後,重慶命名的第二個科級古生物分類單元,土家魚科的建立為脊椎動物生命演化之樹增添了原始的粗壯枝幹。

△真盔甲魚類系統發育簡圖

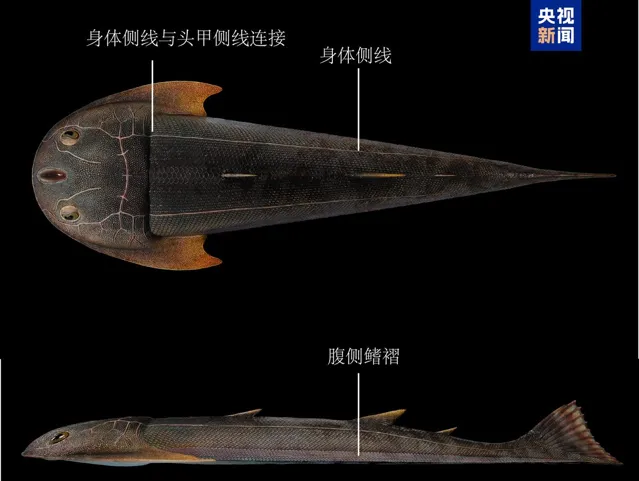

雙叉苗家魚保存了與頭甲相連的部份身體,以及位於身體腹面兩側的成對鰭褶。盔甲魚成對鰭褶的發現為脊椎動物成對附肢起源的「鰭褶理論」提供了關鍵化石證據。繼靈動土家魚之後,雙叉苗家魚中鰭褶的存在,這可能代表著腹部鰭褶在盔甲魚中廣泛存在。在六千萬年以後,正是這對鰭褶演化為了脊椎動物登上陸地的四肢,成了脊椎動物動物稱霸地球的「左膀右臂」,可以說鰭褶正是脊椎動物「四肢的雛形」。

△雙叉苗家魚身體側線與成對腹側鰭褶

此外,雙叉苗家魚的身體上還發現了一對縱貫身體的側線,這是在盔甲魚中的首次發現。側線是存在於魚類和兩棲類身上重要的感覺器官,就如雷達一樣,透過側線脊椎動物能夠感知外界水的流向、壓力,探測周圍環境和其他生物並快速做出反應。此次雙叉苗家魚中發現的成對側線,為認識盔甲魚類側線系統的形態以及其軀體側線與頭部側線的連線方式提供了新的關鍵科學資訊。

據介紹,「重慶特異埋藏化石庫」中的4.36億年前的遠古魚類,以特異埋藏的方式被完好地保存下來十分少見,讓科研人員有機會一睹數億年前脊椎動物「遠祖」的奇特面貌,研究一些過去未知的演化資訊,如頜的起源、偶鰭雛形等身體構型的早期演化,填補了「從魚到人」演化史上缺失的初始環節,改變了世界對於生命演化的傳統認知。(總台記者 夏斯偉 張雲埊)