南朝的北伐(19)

主筆:朱暉(閑樂生)

403年十月,東晉權臣桓玄終於準備篡位了。他首先安排了一堆祥瑞為自己篡晉造勢。

十一月十八日,桓玄終於忍不住了,讓謀主卞範之持禪讓詔書入宮,逼晉安帝照抄一遍,然後釋出天下。

十一月二十一日,新任太保、領司徒王謐入宮,對晉安帝連哄帶嚇,終於從他身上取下了傳國玉璽。

十一月二十三日,晉安帝搬出皇宮,給桓玄騰位子。

十一月二十四日,晉朝歷代皇帝的牌位也被遷出太廟,王謐則帶著文武百官,捧著玉璽乘船至姑孰,向桓玄勸進。

十二月三日,35歲的桓玄正式受禪登基稱帝,國號「大楚」,改元為「永始」。這個年號的本意,大概是希望這個新政權保持朝氣,永遠欣欣向榮,但一查史書你就會發現它其實很不吉利——西漢末年王莽剛執政時的漢年號也是「永始」。

另外,桓玄的國號也很不吉利。除了春秋的楚國外,中國歷史上凡以「楚」為國號的政權都十分短祚,此前有陳勝的張楚、項羽的西楚,此後還有隋唐軍閥朱粲楚(4個月)、林士弘楚(5年),安史之亂後的李希烈楚(2年),五代十國時馬殷建立的南楚(44年,但領土只有一省之地),兩宋之際張邦昌的偽楚(一個月),南宋時 鐘相、楊麽起義建立的楚(5年),總之都是一些叛賊、草寇,沒有一個是正經王朝。

然而桓玄卻似乎沒有在意到這絲不祥的氣息,而開始大封桓氏諸王,並將自己的開國功臣王謐加封為武昌縣開國公,加班劍二十人;同時任命會稽內史王愉為尚書仆射,王愉之子王綏為中書令,完成了對東晉兩大高門瑯琊王氏與太原王氏的收買與籠絡。而在桓玄篡晉過程中一路為其出謀劃策的兩位心腹卞範之與殷仲文也得到了封賞,卞範之為臨汝公,殷仲文為東興公。

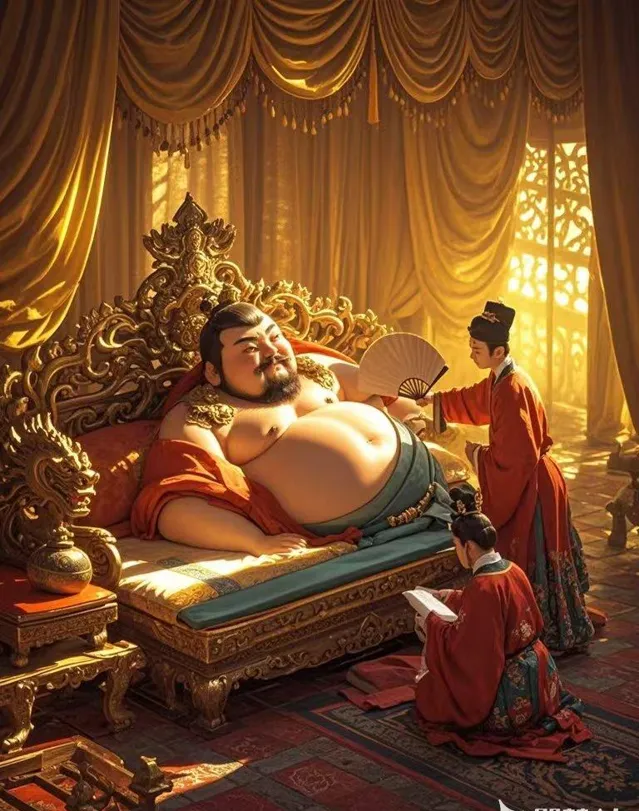

隨後,桓玄帶著百官到建康,正式入居宮城。因他體重太大,第一次坐上朝堂的龍床時,居然把床給坐塌了。群臣都不禁失色,這可不是個好兆頭啊,好在侍中殷仲文隨機應變,當下口吐蓮花:「將由聖德深厚,地不能載。」桓玄這才轉驚為喜,從此對殷仲文更為寵信。

不久,晉安帝司馬德宗被貶為平固王,送往尋陽囚禁。直到最後,桓玄都沒有殺掉這位智力低下的小皇帝,一則這是魏晉以來的篡位傳統,二則也是桓玄在為自己留一個籌碼,留一條退路。而正是桓玄這種畏畏縮縮的不自信,最終將徹底摧毀他的沙築王朝。

404年正月,剛建立的桓楚王朝就爆發了一次藩鎮危機,益州刺史毛璩宣布不承認桓玄,起兵反抗桓楚的統治。桓玄並不拿它當回事兒,但還是將他的堂弟撫軍大將軍、徐兗二州刺史、安成郡王桓修召入朝中議事,劉裕作為桓修的參軍也跟隨其來到了建康,並多次參加了桓玄及其皇後所召集的宴會。

這是桓玄第一次見到劉裕,雖然他仍然瞧不起劉裕的出身,但他也不得不承認,這位北府將軍氣度不凡,有一種在門閥身上看不到的粗獷與威嚴,原來這就是百戰沙場的軍人哪,未免也有點令人神往。只可惜,桓玄體重太大不能騎馬,就連出門遊獵都得坐上大輦或大車,軍教生活對他來講可是一件苦差事,以後有機會再說吧。

據說,桓玄見過劉裕後,向劉裕的舊交王謐表示:「昨見劉裕,風骨不恒,蓋人傑也。」而且每次款待劉裕都是「引接殷勤,贈賜甚厚」,看來是真心想拉攏劉裕。桓玄這是想透過劉裕向北府將士釋放寬容、和解的資訊。另外桓楚建立後,其建康內外軍權大多在桓玄的堂兄弟桓修、桓謙、桓弘幾人(皆桓沖子)手裏,而桓玄的親哥哥荊州刺史桓偉又在去年年末病逝,桓玄已經沒有完全信得過的自己人(註1),有劉裕軍中牽制桓修兄弟,可能也不是一件壞事。

桓玄的皇後劉氏出身高門南陽劉氏,冰雪聰明且有鑒人之術,她也看出了劉裕的不凡,但她看的比桓玄更深遠:「劉裕龍行虎步,視瞻不凡,恐終不為人下,不如早除之。」桓玄卻不以為然,以劉裕的出身,就算他不肯為人下,又能如何?再說我遲早還是北伐中原補齊自己軍功短板的,到時候還需要劉裕給自己賣命吶,於是道:「我方欲平蕩中原,非劉裕莫可付以大事。關隴平定,然後當別議之耳。」桓玄還發詔書表彰劉裕平天師道的戰功,承諾要為傷亡將士記功頒獎。

在桓玄考察劉裕的同時,劉裕也在仔細觀察著桓玄的能力水平與朝廷的風吹草動,他知道桓家在荊州很有勢力,但在揚州在建康,桓家的根基還不夠。高門甲族中雖不乏與其合作者,但也有多人在冷眼旁觀。而桓玄本人的威勢也都是偽裝出來的,真正的英雄很容易察覺他內心隱藏的虛弱。就在二月初二龍擡頭這天夜裏,海潮突然倒灌入長江,沖入秦淮河,江濤激入石頭城,將城內很多居民沖走淹死,甚至還打壞了秦淮河上一百多米長、十余米寬的朱雀桁大浮橋以及系在這裏的上萬只舟船(註2),一時間,破碎的木板與屍骸布滿水面,場景相當恐怖。除了巨浪還有狂風,大風席卷朱雀門樓,竟將整個二樓都吹翻墜地。呼號聲慘叫聲一時響徹建康夜空,驚醒了桓玄,他還不知道是水災,驚恐地叫起來:「奴輩作(造反)矣!」

第二天,當時也在建康活動的何無忌便找到劉裕,告訴了他這個並不好笑的笑話,並且說,自己在建康已經聯絡到了四個在桓楚朝廷不得誌的北來流民軍官,分別是太原王元德、王仲德兄弟以及振威將軍東莞童厚之、河內太守隴西辛扈興,他們都願意在建康為內應,約定時間一同起事,並伺機刺殺桓玄。綜合以上情況,劉裕認為反楚時機已經成熟。當桓修起身返回京口徐兗州府時,劉裕便稱自己舊傷發作,不能騎馬,要單獨乘船返回,他密約何無忌同船,兩人一路上商量起兵計劃。

此時正值404年早春,寒冷的長江江面上水汽氤氳、白霧茫茫,那小船卻如離弦箭般沖出濃霧,駛向一個新的時代……

註1:【晉書·桓玄傳】:「(桓)玄所親仗唯(桓)偉,(桓)偉既死,玄乃孤危。」

註2:秦淮河上二十四橋,此為最大,【建康實錄】註雲其長「九十步,廣六丈」,約合今140米長、14.7米寬,幾乎可達如今雙向兩車道的寬度。岡崎文夫認為「桁」不僅是浮橋,而且也是為了系留舟船而設於津渡的工事。參閱岡崎文夫:【魏晉南北朝通史】,中西書局,2020年,第279頁。【晉書·五行誌】上亦雲,當時建康「江水直逼石頭城下,萬船停泊,舳艫蔽江,帆檣如林」,其規模不可小視。