自去年新款問界 M7 加量降價配合 Mate 60 的熱度,一舉把問界從死亡邊緣拉回,再到問界 M9 在聲量上的「遙遙領先」,接著就是最近小米 SU7 兩場釋出會流量成為中國汽車行銷歷史上「最高的山和最長的河」,手機廠商轉行汽車時營造聲量流量的能力,讓傳統汽車廠商們開始有些「看不懂,但大受震撼」。

打不過就加入嘛,小米華為流量這麽高,甚至都有溢位效應,只要和小米華為發生聯系,那流量自然引過來了。當然蹭華為太危險,一不小心就被重拳教育,蹭小米看起來安全一些。比如智能電話時代,早先的魅族,有一段時間的榮耀,和如今的一加,都是在輿論場上和小米深度繫結的競對品牌,哪怕是在電視機領域,也有海信子品牌 vidda 前來挑釁一番。

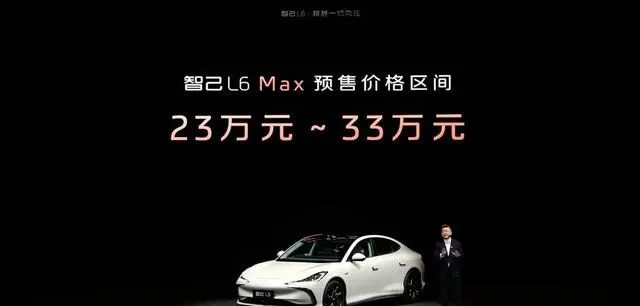

初到車圈的小米,也馬上迎來了自己在友商釋出會上的首秀:在昨晚的智己 L6 釋出會上,小米 SU7 作為對標物件在參數上被智己 L6 處處吊打,要知道,在以往,被吊打的物件一般是特斯拉 Model 3 甚至是 Model S。

一般而言,這種對比就是以己之長攻彼之短,突出優勢部份,展示平手部份,隱藏劣勢部份,營造一種穩贏大贏特贏,「80 對 60,優勢在我!」的氛圍感。但部份事實也是事實,事實無可辯駁,一般被對比方生個悶氣也就算了。不過在智己 L6 吊打小米 SU7 的過程中,偏偏出現了虛假資訊。

在這張智己 L6 超強效能版對比小米 SU7 Max 三電參數 PPT 中,智己把小米 SU7 Max 的雙電機描述成了「前 IGBT(絕緣柵雙極型晶體管),後 SiC(碳化矽)」,而自己的卻是雙 SiC。IGBT 和 SiC 都是半導體材料,套用於電車電機當中,一般來說,SiC 的效能和能效會優於 IGBT,所以雙 SiC 電機的配置,也一般優於「前 IGBT,後 SiC」。

不過小米 SU7 Max 也是雙 SiC 的配置,這就意味著智己在釋出會上捏造並傳播了虛假資訊,客觀上抹黑了小米 SU7 Max 的配置資訊。

講部份事實可以說是在危險邊緣試探,但講虛假資訊,那可就實實在在越界了。

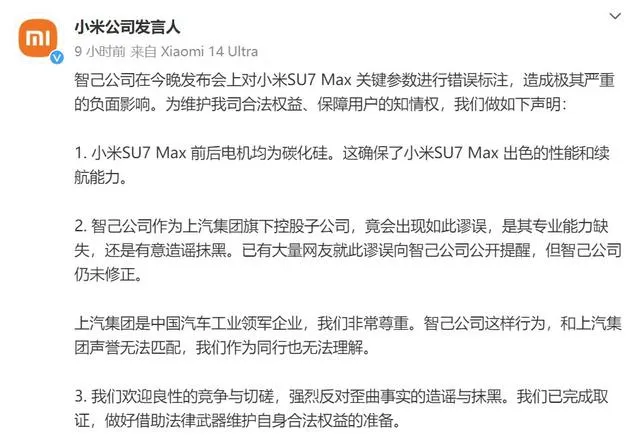

這場釋出會結束後不久,小米公司發言人的微博就馬上釋出了一則聲明,敦促智己道歉。

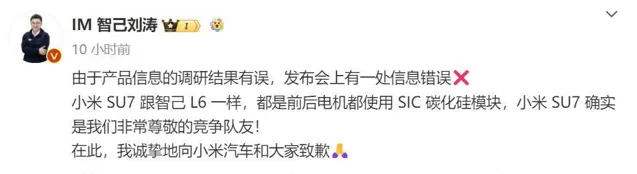

隨後,智己汽車聯席 CEO 劉濤在微博上釋出了致歉資訊。

不過這條釋出在個人微博上的道歉資訊未能獲得小米方面的諒解,小米公司發言人的微博馬上發出了第二條微博,表示不接受個人的非正式道歉,需要公司層面的澄清和道歉。

在這條微博釋出會後約半小時後,小米公司發言人微博釋出了第三條微博,表示這是最後一次敦促智己公司道歉,否則將會采取法律武器。

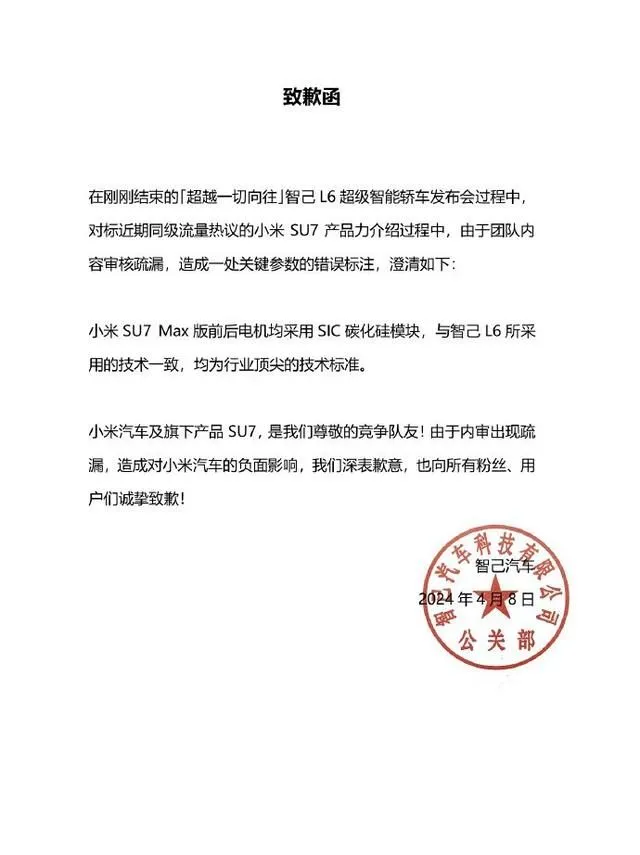

緊接著在深夜淩晨 00:47,智己汽車官方微博釋出了致歉函,正式向小米汽車道歉。

在這份正式的致歉函當中,我們在道歉資訊之外,也能看到一些有趣的措辭:「對標近期同級流量熱議的小米 SU7 」,「小米 SU7 Max 版前後電機均采用 SiC 碳化矽模組,與智己 L6 所采用的技術一致,均為行業頂尖的技術標準」,「競爭隊友」。

總之,這個官方道歉給人的感覺是,跪下之後,他居然又做起了掌上壓,秀起肌肉來了!

目前為止,智己和小米的官方交鋒,就此告一段落,小米獲得了官方道歉,智己獲得了關註度,大家又是電動化智能化的好夥伴了。

在產品層面,董車會認為智己的幾款產品無甚問題,可以擔起上汽集團在電動化轉型當中向上發展的擔子,昨天釋出的智己 L6 在產品層面,也可以成為小米 SU7 的強勁競爭對手,畢竟上汽底蘊在這裏擺著。

但是也正如 BBA 在油車時代叱咤風雲,在新能源領域唯唯諾諾一樣,老牌車企在新能源轉型當中積累的品牌勢能一無是處,在選購汽車的時候,消費者會理所當然地將油車和新能源汽車區分開來。

在這個過程中,無論是早期篳路藍縷建立起造車新勢力心智的「蔚小理」,以及彎道超車,登頂國服榜首的比亞迪,還是從手機行業跨界而來的華為和小米,都獲得了新能源領域的品牌和流量雙重優勢。

但諸如上汽智己、飛凡,廣汽埃安,長安啟源,東風嵐圖等等傳統大型車企籌備的新能源轉型品牌,或多或少都遭遇了品牌認知和流量聲量上的困境。

哪怕是無需擔心品牌知名度的品牌之間要是打起來的話,也存在著明顯的戰力區隔,比如去年小鵬汽車和華為就「AEB 技術路線」爭辯的時候,就領教了什麽叫來自手機廠商輿論戰的降維打擊能力。

甚至當時吵架無敵手,戰力無雙,手撕「巨嬰」的理想汽車創始人李想都在觀戰的時候說:不和華為吵架,因為實在吵不過呀。

聚焦在智己這個品牌上,它為數不多的幾次出圈,其實都不是什麽正面資訊。

網友們最早聽說智己這個品牌,很可能是 2022 年 11 月的時候,智己聯席 CEO 劉濤在在智己 L7 的試駕影片中多次違反交通法規,存在高架違停、變道不打轉向燈、壓實線變道、連續變道、嚴重超速等違章行為。

車企 CEO 違反交規,漠視行車安全的反差,讓這個品牌首次出圈就伴隨著負面。隨後劉濤也在微博上釋出了道歉資訊。

在不少新銳汽車品牌成功塑造起座艙空間概念,透過冰箱彩電大沙發配置把座艙和生活聯系在一起之後,智己也意識到,車不僅是用來開的,也是用來享受和生活的。於是,新的行銷動作開始了。

比如在去年立冬的時候,智己汽車就在直播中展示智己 LS6 的後排磁吸生態,在車裏包起了餃子。

問題是,車裏包餃子是用車場景當中極其罕見的場景,春晚小品編劇都想不到的場景,這樣為了場景而場景的行銷,激發不了任何共鳴,只能讓人冒出無數的問號。

也許是吃到了迷惑行銷的流量甜頭,今年年初,又是在智己 LS7 的行銷中,智己又想出了車內吃火鍋的罕見場景,不是吃火鍋外賣,而是正兒八經地涮老重慶九宮格火鍋吃。

也許身在重慶的阿維塔和賽力斯看到這張圖片之後都會懊惱不已:火鍋原來可以這樣吃,行銷可以這樣做?

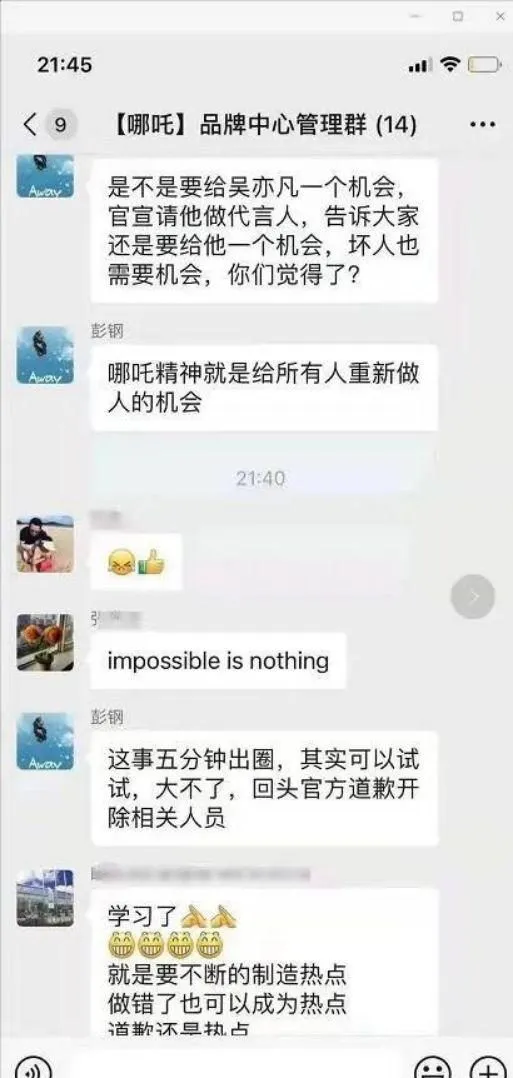

其實患上流量焦慮癥的車企還有很多,汽車行銷也成了行銷翻車的重災區,遠的有哪咤汽車內部討論「借勢吳亦凡被拘留,請吳亦凡做五分鐘代言人,給吳亦凡一個機會」的離譜思路,還有福特為 Mustang 電動汽車「電馬」行銷,將中國傳統的「牛年」稱為「馬年」等等。

在輿論競爭和銷量競爭當中處於劣勢的車企,往往試圖用大力出奇跡,兵行險招的方式來火一把,但事實就是,在危險邊緣試探的同時,危險也如影隨形,越想火,就越會引火燒身。

如果艷羨小米汽車的流量和聲量,以及透過巨大流量漏鬥,轉化成的銷量,不放認真學習一下從去年 12 月到今年 3 月,小米汽車技術釋出會到小米 SU7 上市釋出會的這三四個月時間裏,小米精心營造的各種行銷節點,制造價格懸念,引領熱搜議題,回答網友疑問,乃至雷軍在交付現場親自為首批車主開車門,微博給張頌文送車等等細節,

當華為和小米開始逐漸顛覆舊有汽車行銷格局,並且不再那麽依賴「線索轉化銷售」的路徑之後,重塑了「流量漏鬥轉化銷量」的方式之後,確實讓不少車企見識到了全新的行銷杠桿效應,從看不懂到學不會之間,便是巨大的焦慮和動作變形。

最可怕的,還是行銷人眼裏的「就是要不斷制造熱點,做錯了也可以是熱點,道歉還是熱點」。