一句话的回答是:大约九千三百万(93,000,000)英里 [1] ,也就是一点五亿(150,000,000)公里。但是这个数字是如此巨大,远远超过了人们能够通过直观、甚至想象力来把控和触及的空间,因此我会用不同的方式来描述这个距离,让我们来感受一下这样一个距离,到底有多远。

光的八分钟

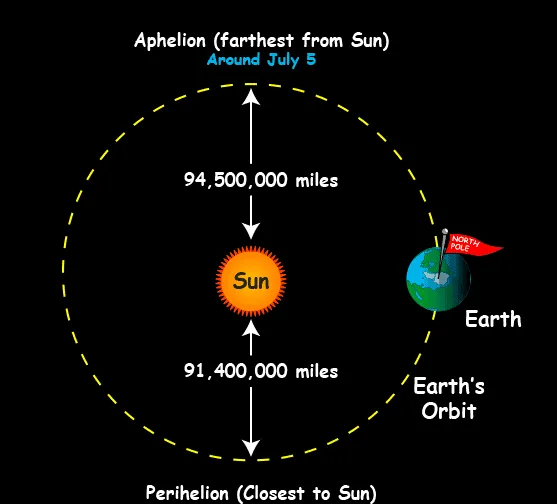

在上面的一句话回答里,我们提到了「大约」这个词,这可不是说科学家对地日距离的测量不够精准,而是因为这个距离其实指的是一个平均距离: 对时间的平均 。地球绕太阳公转的轨道不是一个正圆,而是一个椭圆。当然这个椭圆的偏心率非常小,可以说几乎是一个正圆。但在讨论天文话题的时候,由于尺度极为巨大,因此哪怕是极小的偏心率,也会造成遥不可及的偏差。人类将地球公转一周的时间定义为一个 地球年 ,也就是口语中的年。在一年之中不同的时刻里,地球处在椭圆轨道的不同位置,因而地球和太阳之间的距离也会不同。大概在每年的7月5日,地日距离达到最大,大约一点五二亿(152,000,000)公里;而在每年的1月4日,地日距离达到最小,大约是一点四七亿(147,000,000)公里。

在我的另一个关于「为什么先看到闪电后听到雷声」 [2] 的回答里,我提到了真空中的光速是宇宙中信息传递能够达到的最大速度,这句费解的话可以几乎理解为,光速(299 792 458 m/s)是在绝大多数情况下,宇宙中容许的最大速度。比方说,力在物体中的传递速度等于该物体中的声速,这是因为力的传递本质上也是分子位置关系、机械脉冲波的传递,因此当然遵从的是声速。因此假如我用一根长长的铁棍在很远的地方轻轻地捅你一下,铁的声速大概是 5000 m/s,这跟铁棒又有足足五公里那么长,那么在我施加力量后,需要一秒钟你才能在铁棒的另外一端感受到力量。物体的硬度(实际上是压缩模量)越大,物体恢复形变的速度便越快,脉冲波传递的速度、也就是声速也就越快。而在理想的刚体中,这个理论上能够达到的最大声速是多少呢?答案不是无限大,而是光速。

所以十分反直觉的一点是,如果要考虑相对论效应, 理想刚体依然是可压缩的 。

之所以在打雷的时候我们会先看到闪电而后听见雷声,是因为光速要远远大于声速。空气中的声速大约是 340 m/s,有人在远处喊你的时候,你是会明显感觉到声音有一个延迟的。但只要在目所能及的范围内,光永远几乎是瞬间完成传播。光是如此之快,地球的最大周长,也就是赤道周长,大概有 40,000 km;光只需要一秒钟就可以围绕地球旋转 7.4 圈 [3] ,走完从地球到月球路程的几乎四分之三。在你的两次心跳之间(大约0.6秒),光线走的距离就相当于万里长城总长度的8.5倍。而你每眨一次眼(大约0.2秒),光线走过的距离就足够在北京和拉萨之间往返8次。

对于从太阳到地球的这段距离呢?光需要走多久?答案是 八分钟 ,相当于从头到尾做两次眼保健操的时间。所以我们在白天见到的太阳永远都是八分钟前的太阳,它现在的样子还需要你在一个课间休息的时间之后才能看见,而它的具体位置不仅受到光线传输时间的延迟,还会受到大气层折射的影响,这当然适用于所有的天体—— 我们看到的天空,并不是严格真实的 。

刚才我们提到,光速是绝大多数情况下宇宙中容许的最大速度,因此下一个比较反直觉的问题是:假如突然太阳凭空消失,地球会立刻失去太阳的引力而开始沿轨道的切线方向飞出吗 [4] ?答案是不会立刻,而是直到八分钟后,地球才会「感到」来自太阳的引力消失了。当然也直到那个时候,地球上的人才会发现天空突然黑了。假如这时在太阳附近存在人类的观测站,而它能够通过某种机制实现信息的瞬时传输(比如量子纠缠),这个时候观测站恐怕会向地球建议道,

「地球上的人类,请珍惜这最后五百秒的光明。」

瑞典的太阳系模型

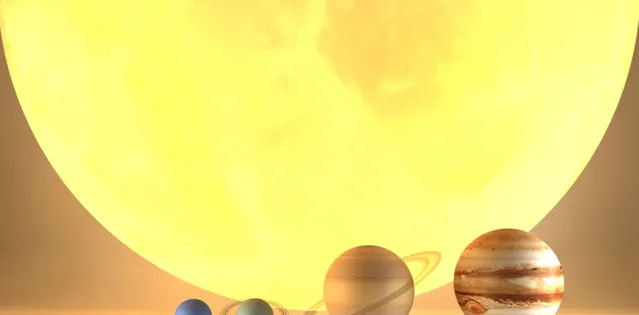

太阳的直径是一百三十九万两千(1,392,000)千米,地球的直径是一万两千七百(12,700)千米。纯粹的数字不够直观,因此从比例上来看,倘若我们将地球想象成一滴水,那么太阳将是一颗篮球。顺便一提,假如把地球想象成一颗篮球,那么月球(直径约 3,500 km)大约是一枚台球的大小。

假如我们将地球的直径定为大约是人类的一条胳膊的长度,大约是 65 厘米;这个时候太阳有多大?太阳系之间各个天体的距离又会有多远呢?这时我们就不得不提到瑞典的太阳系模型,将几乎整个瑞典国为场地,构建了世界上最大的永久性太阳系模型 [5] 。

太阳的尺寸这时候有足足 110 米,其实这个模型最初的比例标准是从太阳开始的。110 米是位于瑞典首都,斯德哥尔摩,的艾维奇球形体育馆的直径,是目前世界上最大的半球形建筑物。

这个时候太阳系内被称为 内行星 的四颗行星:水、金、地、火,则分别位于 2900 米、5500 米、7600 米、和 11.6 千米之外的四幢建筑之中妥善保存——除了金星在 2011 年 6 月 11 日不慎掉落碎裂,好在还有另一个模型位于天文台博物馆——它们的直径分别是 25 厘米、62 厘米、65 厘米、和35 厘米。仅仅将地球的模型放大(缩小?)到一条胳膊的长度,地球到太阳之间的距离就已经远至 7.6 千米,要走上整整两个小时,而这还是在整体尺度缩小到两千万分之一的情况下。

对于 外行星 呢?木星、土星、天王星、和海王星,它们距离太阳模型的距离从 40 公里到 229 公里不等,开车也需要数个小时。冥王星作为矮行星更是远在 300 公里之外,鲜为人知的阋神星更是远在 510 千米之外

我们要知道,这些众所周知的大行星所在的位置并不代表太阳系的尺寸。太阳能够支配和控制的太空区域叫做太阳圈,是一个范围远远超出冥王星之外的区域,其边缘由一个磁性气状泡构成,并由作为恒星的太阳远远地吹出的等离子体,亦即 太阳风 ,形成并维持。太阳风的强度随距离而衰减,并在一个临界距离处与太阳圈外部物质持平。在这个临界距离处太阳风遭遇外部物质,继而导致物质流的突然减速,太阳风也以此方式抵御来自银河系的氢气和氦气的渗入。这个致使太阳风突然减速的效应或者说区域,叫做 终端激波 。之所以叫激波,是因为直到太阳圈的边缘,太阳风的物质流速依然大于声速。

终端激波的雕塑模型目前还没有建立,但已经列入计划之中,并且确定了位置。它距离太阳模型有 950 千米,约等于从北京到南京的距离。终端激波模型的实际位置定在了基律纳,那里是瑞典最北部的城市之一,已经位于北极圈内。

终端激波的实际半径是 80 到 100 倍的地日距离,每个地日距离相当于光 8 分钟的距离,从太阳到终端激波,光需要走上超过 13 小时。在2013年9月12日,NASA宣布旅行者1号已经在2012年8月25日穿过太阳圈。旅行者1号(Voyager 1)是美国宇航局(NASA)研制的一艘无人外太阳系空间探测器,重825.5kg,于1977年9月5日发射,部分功能截至目前依然正常运作,并持续与NASA的深空网络通信。 也就是说,从地球到终端激波的这条路,人类不眠不休地走了整整35年 。所以我们或许可以再强调一遍: 这么远的一条路,一路走来,直到此处,太阳风依然是一个超过声速的激波。

一滴水的六层楼

按照比例计算,哪怕是将整个太阳系的尺寸缩小到原本的两千万分之一,整个模型也足以铺展整个瑞典国。若是回归到我们最早提到的,将地球和太阳分别比作水滴和篮球的模型,地日之间的距离将是多少呢?答案是大概 16.6 米。

渺小的人类斗胆将自己赖以生存乃至承载整个生物圈的地球缩小到一滴水的尺寸,它距离恒星的依然隔着六层楼 。

地球到太阳到底有多远,我想你应该有了一些想法。

参考

- ^ How Big Is the Solar System? https://solarsystem.nasa.gov/news/1164/how-big-is-the-solar-system/

- ^ 如何向孩子解释「为什么先看到闪电后听到雷声」? - 许小然的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/499988801/answer/2233134324

- ^ 当然实际上光并不会这样做,而是(几乎)沿直线传播。

- ^ 并不严格,因为还会存在由于和其他天体之间的万有引力而引起的摄动。

- ^ Wikipedia contributors. (2021, October 26). Sweden Solar System. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 23:13, November 22, 2021, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sweden_Solar_System&oldid=1051931905