如何让股价短时间迅速上扬?

和「元宇宙」沾上点边儿。

尽管遭监管屡屡关切——据 36氪统计,自元宇宙概念发酵以来,包括天下秀、中青宝、盛天网络等在内至少有 10 家公司收到监管函或关注函,但这场喧嚣的「数字大跃进」似乎没有停下来的痕迹,「元宇宙概念股」几番卷土重来。

盛筵的到来仍是个未知数,资本却肆意开启了提前透支的模式。直到今天,「元宇宙」还只能算得上是一锅新老技术的大乱炖,稍具确定性的因素只有 VR,一扇开启虚拟乌托邦的任意门。

五年冰封期后,VR 再次被「救起」,市场将「元宇宙」这根救命稻草紧紧攥在了手里。 但历史似乎在重演,每一次 VR 达到热度顶点,都被某个概念裹挟着推上浪尖。以至于,VR整个行业到底在干什么,少有人了解,人们只是一次次将对超前科技概念的预期放到了 VR 身上。

「元宇宙」呼啸而来,一些问题却被刻意忽视了——市场和行业温差显著,产业链上下游割裂明显,VR行业真的准备好了吗?

01 薛定谔的 VR 热潮

八年来,李鹏从 VR 行业来了又走,他看着一个行业在风口与失意中跌撞着前行,甚至有些扭曲。

「只有够虚、够远的东西才能吹,VR不好吹。」 他这样把「元宇宙」和「 VR 」两个概念独立开来,不觉得二者有多么紧密的联系。

2014 年时,李鹏就职于一家头部杂志集团。那时「纸媒已死」的唱衰声音甚嚣尘上,杂志集团收入一路下滑,而正值 VR 市场在国内抬头,李鹏和同事牵头成立的 VR 项目,意外地成为了止住公司营收颓势的手段。

当时的行业盛况源头要追溯到大洋彼岸的科技巨头们。以 2012 年谷歌推出 Google Glass 为起点,接下来的几年里,Facebook(Meta)收购 Oculus 并推出 VR 头盔;Sony、三星、HTC 等大厂推出相关硬件产品;微软推出 AR 终端 Holoens 等事件一一发生,VR 行业变得不再平静。

按照技术成熟度曲线,2012 至 2016 的五年,被安信证券定义为 VR/AR 产业的「期望膨胀期」,企业和机构高速仓促入局,意图抓住新的增长点。

「那时国内的 VR 技术主要以全景视频和全景图片为主,作为一种新兴媒体形式,在追崇 VR 的大环境下,顺利帮公司吸引到大量广告主,成本主要集中在人力成本,比较可控,也就带来了营收。」李鹏告诉 36氪。

上一波 VR 热潮中,国内 VR 硬件最普及的产品形态是移动端头显,也就是所谓的眼镜盒子,需要搭配手机使用,通过简单的凹凸镜+手机屏幕显示全景视频或图片的结构实现 VR 原理。

产品「简陋」和彼时的技术条件不无关系。要实现一个能提供完善 VR 体验的一体机,意味着包括芯片、显示屏、光学器件、声学、传感器在内的核心器件全部达标,一方面,这必然指向高昂的成本,另一方面,以当时芯片孱弱的性能,产品几乎不可能大规模量产。

而无法量产会反过来影响上游产业链难以压低成本,进而导致售价高昂,大众消费者不能承担,最终回到无法量产的恶性循环中。

但即便如此,那五年时间里,3000 多创业者构成的 VR 市场仍在兀自运转,分散而无序,混乱在其中得以滋生。 比如当时的知名妖股「暴风集团」,便曾借助概念炒作,在二级市场「起高楼」。

2014 年 9 月,暴风集团推出 VR 眼镜并成立「暴风魔镜」,对外声称自己是「全球最大的 VR 公司」,也被一些媒体称作是 VR 行业的领头羊。第二年3月上市后,暴风便连续29个交易日涨停,不到3个月时间,股价从 7 元暴涨至 327 元,累计涨幅高达46倍,市值一度接近 400 亿元。

「楼塌」来得也很快。技术不足、C 端体验差、成本开支高企等问题,使得暴风的财务窟窿越来越大,2017 年开始,暴风股价一路下滑。上市短短 5 年后,暴风狼狈退市,股价仅剩 0.28 元,市值不足 1 亿元。

上一轮 VR 热潮延续了中国科技圈「追随硅谷」的一贯逻辑。在彼时媒体的报道中,2016 年被称为「 VR 元年」,那是 VR 上一次广受关注的时间。

公开数据显示,仅 2016 年一年,便诞生了 3000 家左右VR创业公司,投融资案例也随之达到顶峰。易观数据显示,当年 VR/AR 赛道行业股权投融资事件达 241 件,是 2017 年和 2018 年事件数量之和。

暴风集团的挥泪离场仅是第一波被推倒的多米诺骨牌。2018 年开始,行业凛冬渐至,众多 VR 创业公司走向死亡,就连诺基亚等科技巨头也选择斩断 VR 业务线或徘徊在退出边缘。

落后的技术和不成形的生态,一刀斩断了大部分创业公司走出来的可能。安信证券报告显示,2018 年全球 VR 头显出货量 350 万台,同比下降 7%,而 2017 年出货量同比增长一度高达 108%,2019 年出货量更是仅比前一年增长了 40 万台,VR 头显市场近乎停滞。

「任何技术发展,只要水在搅动,就一定有泡沫」,在 VR 行业发展历程中,从业者们清晰地认识到,市场和行业之间,总是不断出现「内外割裂」的热度周期。

郭成作为国内最早入局 VR 的创业者之一,对历次所谓的「火爆」并没有感知,「基本将近十年来,这个行业一直处于低谷,今年才算是有点起色。」不少 VR 创业者和郭成抱有相同感受,不管外面怎样热闹或冷清,行业内「该干嘛干嘛」。

只不过,今年以来,他们又不得不再一次接受市场的凝视——一个名为「元宇宙」的帽子扣在了他们头上,称他们是「元宇宙」的入口,机构、投资者、大厂再次蜂拥而上,把大量数据、报告摆出来证明「 VR 又该火了」。

这场从产业链下游发起的掘金运动,「氛围感」十足。投资人、互联网大厂、券商合力推高了大家对「元宇宙」的预期,做多「元宇宙」成为一场集体有意识发出的默契共谋。

02 抓住「卖铲人」

「元宇宙」带来的狂喜情绪,推动 VR 这个投资界的「过气顶流」再度翻红,但值得投的 VR 项目已经没那么多了。

在经历了 2016 年从高处重重摔下后,大家变得清醒而谨慎。

易观数据显示,自 2017 年开始,VR 行业投融资数量便一路下滑,去年 37 件,今年截至 6 月总共 20 件,仅是 2016 年数据的零头。

当一级市场可投资范围缩窄,众多主动和新概念产生联系的二级市场公司开始了上场「收割」。

11 月 18 日,一封元宇宙社交产品的公开信,让天下秀的股价 4 分钟飙升 50 亿元。次日,上交所对天下秀及相关责任人予以监管警示,称在「元宇宙」等相关产品、技术处于当前市场高度关注的热点时期,公司通过非法定披露渠道发布关于「虹宇宙」的相关内容,但公司实际并未参与 AR、VR、MR 及相关硬件技术研发,亦无相关硬件技术储备或专利,公司主营业务也未发生重大变化。

类似天下秀的公司俯拾皆是。近期人民日报喊话「元宇宙」后,11 月 18 日,宇宙概念板块中 69 只股票有 60 只股价均下跌,其中,29 只跌幅超过 5%。

概念股花样迭出,但目前为止真正吃到「元宇宙」红利并有业绩支撑的,只有那些「卖铲人」。

从技术角度看,代工之王争霸赛的角逐者们,依旧在上游牢牢把握着赛道的整体进程。

华西证券指出,光学和显示是VR/AR上游核心零部件,决定行业未来走势。在下游生态未完全建立之时,上游产业链技术决定着设备质量、量产进度、成本等。

风起苹果,近日的立讯精密格外受到关注。12 月 8 日,天风国际分析师郭明錤发布研报表示,苹果已经刚开始规划第二代 AR/MR 头戴装备,预计 2024 年下半年出货,而它们的初期独家 NPI(新产品导入)供应商为「果链」龙头立讯精密。

这一消息带动立讯精密当天股价大涨 6.19%,尽管截至立讯精密的 2021 年中报,VR/VR 产品尚未能贡献收入。

上游厂商中,另一大玩家「果链」明星企业歌尔股份也早早切入。

歌尔布局 VR/AR 的节点,和上一轮 VR 风口同步。2012 年开始,歌尔收获了索尼、三星、苹果、Oculus 等一众主流客户,帮助歌尔成功切入 VR 头显的产品设计、研发到制作组装。

从歌尔的财报数据来看,包含 VR/AR 头显设备在内的智能硬件板块,正逐渐成为歌尔的「现金牛」。今年上半年,智能硬件的营收和利润贡献百分比分别为 37%、36.2%,而去年上半年该数据为 23.16%、18%。

反映到二级市场上,2010 年至 2020 年期间,歌尔股价从 2.4 元涨到 37 元,10 年累计涨幅达 1439%。

面对突如其来的火热行情,离市场最远的上游发出的声音是冷静而克制的。 一位歌尔研发人员告诉 36氪,「现在的VR就是卖硬件铺市场,没什么特殊环境。」

硬件市场好不好,还要看重要指标出货量。

在各类研究报告中,去年「全球 VR 出货量 670 万台,同比增长 72%」是被最多引用的数据,且不少机构预测 2021 年全球出货量将达 800 万台。 但如果将范围收缩至国内,数据并没有那么出彩。

根据华西证券报告,在 VR 复苏的 2020 年,国内 VR 出货量 190 万台,而今年预测出货量 210 万台,仅增长 10.5%。

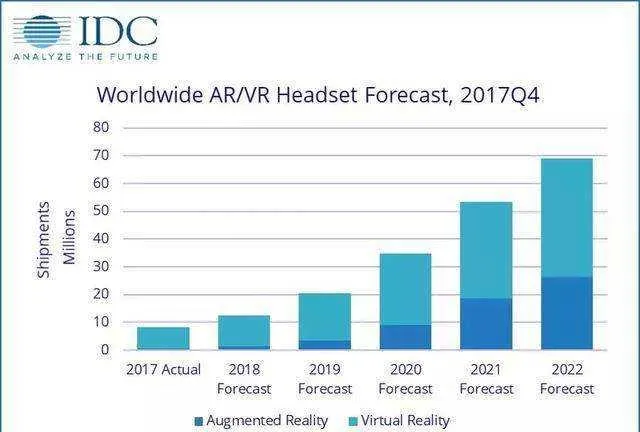

吊诡的地方在于,关于出货量的预测也是一个不确定因素。IDC 给出的 2020 年出货量是 706 万,但 2018 年时, IDC 曾预测 2020 年出货量将超过 3000 万,而 2016 年时该预测数据甚至为 6480 万。

作为量产的先决条件之一,出货量和市场热情呈现出极度的不对等,这让袁野感到一种「被架起来」的复杂心情。

他是 VR 公司 EM3 的联合创始人,「元宇宙」热潮下,如何稳住公司规划的节奏成为挑战。

袁野告诉 36氪,资本和消费者预期被提前后,外部节奏变得很快,公司一方面希望可以加快研发进度赶上热潮,另一方面需要保证产品技术足够成熟,这需要在心态上不断地进行平衡。

「大家都知道,智能硬件量产是件很难的事,我们观察过很多同行,在概念阶段还可以,但真正做到量产,会搁置非常长的时间,所以公司成立之初就明确这个能力必须要建立。」 袁野告诉 36氪。

EM3 去年 5 月刚成立,目前完成的三款硬件产品还没有正式销售,为了解决量产难题,公司今年年初在海外用众筹的方式收获了第一批订单。EM3 的谨慎推进并不是个例。

03 谈「爆发」尚早

尽管代工环节成熟、海外代表性产品上市、大厂收购 VR 公司等标志性事件频发,但整个产业离「爆发」仍有漫长的距离。

关于 VR 这块儿蛋糕究竟能做多大,依旧难以「预判」。但目前来看,能参与分蛋糕的人不多。

安信证券的研报明确指出,国内 B 端出货占比明显高于 C 端,预计今年 B 端硬件头显占比达 70%以上,C 端出货量份额进一步缩小。

但郭成已经停掉了公司所有的 B 端业务,他发现 B 端客户复购率不高,而背后原因,和整体行业生态息息相关。

「他(客户)不知道拿这东西(VR)怎么赚钱,还是生态链不完整的问题,在这个时期,VR 行业能赚钱的点很少,因为 C 端没有起来。」郭成告诉 36氪。

考虑到 VR 的 C 端应用还仅限于游戏,渗透率可以通过全球最大的游戏发行平台 Steam 的 VR 玩家占比来初步推算。

Steam 平台今年 11 月硬件及软件调查显示,VR 玩家占比为 1.84%,而这一数据在去年曾有 4 个月超过 1.9%,最高达 1.96%,整体来看,今年渗透率较去年没有明显提升。而市场通常认为,一款产品或应用渗透率达到 10%至 20%左右,才会进入高速增长期,不到 2%的渗透率仍旧很低。

尽管在大众舆论中,那些看起来更具备「科技含量」的VR硬件占据了绝大多数注意力,但 前述歌尔研发人员告诉 36氪,「元宇宙」如果成立,它的亮点在于软件,软件环境才是关键所在。

开发成本较高和用户数量较少让优质 VR 内容难以回本,更长的回本周期也削弱了 VR 内容开发者的开发热情。李鹏表示,内容稀缺问题在五年后的今天仍旧存在。

今年 7 月,Steam 平台应用总量为 99105 款,其中支持 VR 的内容为 5941 款,占比仅不到 6%。即便是头部厂商,内容上也没有那么得心应手——Oculus 曾砸下大笔资金收买多家内容团队,但 Oculus Quest 2 目前拿的出手的游戏也只有一款【Beat Saber】,而 All in 元宇宙的 Meta(原Facebook)也在靠十年前的老牌游戏支撑 VR 内容。

种种桎梏之下,游戏还没能成为 VR 教育市场的关键武器。北京大学软件与微电子学院艺术系副主任、教授许捷告诉 36氪,受到自身交互技术以及与其他领域的接口限制,目前最有价值的 VR 应用还是和视觉展现有关,例如设计,展示,仿真显示。

VR 硬件主要分为主机端 VR、PC 端 VR 和一体机,其中一体机是行业普遍发力的方向,也被认为是是 VR 普及的关键。但郭成不这么想,在商业化方面,他不看好 VR 直接进入家庭场景,「大家都被 Facebook(Meta)影响了。在这个阶段,直接进入家庭的 VR 一体机,复用率一定不高,强如苹果、微软也没有这个能力。」

至于老生常谈的用户体验,虽然在各大厂商的宣传口径里,市面上各类一体机的屏幕性能和芯片算力较前几年都已有所提升,但真实用户反馈里,不满仍不在少数。

在某头部厂商 VR 一体机的淘宝评论中,消费者反映「头晕,游戏不耐玩」、「看着模糊晃眼」、「色散严重」,很多用户首次使用后,产品就沦落为吃灰。

郭成在 VR 赛道摸索了近十年,最终选择线下 VR 体验店作为落地场景,是他在商业和技术之间无数次平衡的结果。 「创业公司没有时间」,他发现,线下体验店是尝试过的一系列业务中,赚钱效率最高的商业模式, 「哪个地方终端增长速度快,我就在这一阶段把终端铺在哪里,目标就是把终端铺出去。」郭成告诉 36氪。

郭成对商业化感到焦急,这也是行业前端共同的心情。

VR 并不是新鲜事,但十年来,这项技术都没有被真正市场化,而横空出世的「元宇宙」,正像是对近十年来所有没有市场结果的技术的集合—— 市场需要一个「新名字」去带动行情,从业者们也需要一个「新名字」去完成用户教育。

可以确认的是,「元宇宙」这个筐里,没有新东西,而包括 VR 在内的所有现有技术,都仍必须继续打磨、革新,没有捷径可走,而这一切,都不必和「元宇宙」有关。