看某人连基本常识都不懂,就敢用搜索引擎百度一堆乱七八糟的东西,也真让人对无知者无畏表示吃惊。

大英帝国工业革命后19世纪初生铁产量也就八九万吨(更正1790年代八、九万吨,1800-1805年18-25万吨。感谢@

醉饮清吟指正),罗马有八万多吨钢铁?说书呢?

罗马有铸铁?谁砌高炉造的?

熟铁和百炼钢比?也是醉人,百炼钢就是拿固态还原海绵铁做熟铁,再渗碳的东西,东西方古代都用这种工艺制刚。区别是中国还有高炉液态炼铁,也就是铸铁,西方到13世纪以后才传入高炉学会液态冶铁,在这之前只有固态还原熟铁。熟铁的好处是质地软,延展性好,能够锻造成型。但固态还原,反复锻打去渣,产量少,成本高,难以普及,只能用于制造兵器,无法作为铁制农具普及(欧洲18世纪才开始普及金属农具)。铸铁(生铁)的好处是液态还原脱渣,产量大,成本低,适合铸造,缺点是硬而脆,无法锻造,不适合制造冷兵器(可以铸炮),但适合代替青铜铸造工具和农具。

中国液态冶炼生铁和固态还原熟铁并行发展,欧洲只发展后者,13世纪后才从蒙古人那里学会高炉冶铁。所以说,中国古代冶铁技术是沿着正常科技树发展,欧洲才是走歪了科技树畸形发展的典型。

因为有高炉冶铁,所以中国西汉时期就发明了炒钢法,逐渐取代百炼钢。南北朝时期又在炒钢法基础上发展出灌钢法,利用生铁和熟铁混合做原料生产钢则比百炼钢进了一大步,一直是19世纪中叶工业化炼钢前生产效率最高的制钢法,而近代工业化炼钢本身也是受炒钢法的启发(贝塞麦发明转炉就是直接受其启发)。

至于用铸铁(生铁)生产熟铁,那是得有可锻铸铁才能办到的事情,可锻铸铁是欧洲19世纪才发明的东西,虽然有说中国汉代就有灰口可锻铸铁,但缺乏证据支持,存疑。某人说中国拿生铁锻造熟铁,那等于说中国冶铁技术完爆西方,难道不是在自抽么?

其对炒钢法的认识也是完全错误。熟铁熔点比钢还高,19世纪中叶以前,人类根本无法直接液态炼钢,当然也无法液态冶炼熟铁。而生铁脆而硬是无法通过锻打脱碳变成熟铁的。

所谓炒钢法,根本就不是某人说的用生铁做熟铁,再渗碳做成钢,而是在冶炼生铁的过程中一边搅拌一边加入矿粉和碳粉,随着铁水含碳量降低,其熔点会逐渐升高,铁水逐渐凝固,也就越来越难以搅拌,高炉只能达到1200摄氏度,而液态炼钢需要1500度,是古人无法达到的。所以这时候加入碳粉提高铁水含碳量,降低熔点,使铁水获得进一步熔炼,降低其杂质含量,使其成分接近钢。其生产效率和质量都要高于固态还原熟铁渗碳的百炼钢(固态还原脱渣不彻底,质地不均匀,质量不稳定,成本高,质量差,产量少)。

而灌钢法则是在炒钢法基础上更进一步发展,用初步熔炼的生铁水,取代碳粉,灌入搅拌后逐渐凝固的铁水中,生铁水含碳量比先前脱碳搅拌熔炼过的铁水高,这样混合后,两者的含碳量就中和了,便于进一步搅拌熔炼获得钢,其对生铁的利用率要高于炒钢法。

而西方古代因为没有液态冶铁,只能发展到固态还原熟铁渗碳的百炼钢。炼铁技术残缺,炼钢技术则比中国落后两代。至于说1-2世纪的罗马,连百炼钢都没掌握,拿什么跟汉朝比?罗马人为什么用短剑?因为这玩意就是熟铁剑,软得要命,一磕就弯,没法做成长剑,(青铜剑虽然不软,不会一磕就弯,但青铜强度不如钢,易折断,同样不适合做成长剑)。凡是掌握百炼钢技术的都不会用这种形制的兵器作为军队主战兵器。看看欧洲中世纪的骑士剑,维京剑,就要比罗马剑长很多,说明了已经掌握百炼钢,中世纪冶金技术比罗马有大幅发展,但也只达到中国战国至秦汉时期的水平(燕下都士兵墓出土15把钢剑平均长度90厘米以上)。

欧洲铁器虽然出现不晚,但技术停滞,发展迟缓,产量少,难以普及,长期无法取代木器和铜器,甚至兵器上,也无法取代青铜。

罗马1-3世纪的青铜矛和箭镞:

1-5世纪的青铜甲片:

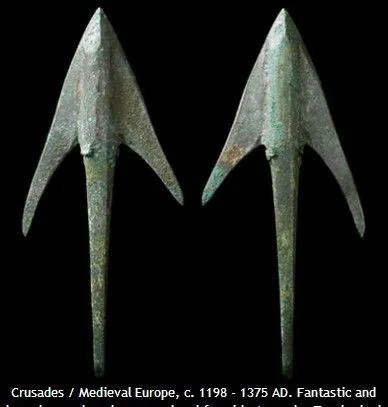

中世纪,6-11世纪的青铜箭镞:

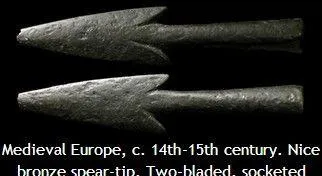

14-15世纪的欧洲青铜矛:

12-14世纪的长弓青铜箭镞:

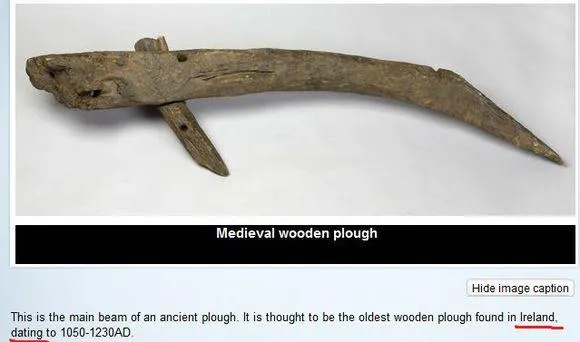

爱尔兰的11-13世纪的全木犁

对于冶铁技术,听信谬论对老祖宗妄自菲薄是很无知的。这是比四大发明更值得中国人骄傲的东西。

某些缺乏历史唯物主义史观的人看到19世纪中后期开始第二次工业革命的欧洲将前工业社会的中国和东方远远抛在后面,就悲哀地感觉仿佛中国不是落后西方一个工业革命,而是落后一千年,自古就落后,一直就落后,文化根子上落后,甚至人种上落后(他们从来就有意无意地忽略了19世纪工业革命给西方自身带来的翻天覆地的变化)。对这类人,你跟他们在具体问题上纠缠再多也没有什么意义,唯一能开的药方就是学习历史唯物主义。

============================================================

@

中亚细亚的夜空你很有想法!

当然,人都是有想法的,只是有些人想法基于客观事实和科学,有些人想法基于神话和迷信。有些人想法形成于大脑,有些人想法产生自臀部。我们并不能说后者没有想法,通常情况下他们是很有想法的,用一句成语形容的话就叫做匪夷所思。

劝你组织好逻辑再用百度搜索找论据,冷吧那套牛头不对马嘴的就省省吧,对逻辑混乱的强辩症患者,本人压根没兴趣理。你自己开心就好。

看你抓狂,提醒你一点逻辑要点——是和非,有和无,好与坏,多与寡。

是和非——熟铁硬度请查金属材料手册,强辩吹水没用。

有和无——汉朝同时期罗马有钢剑么?

好与坏——你想拿芯部淬火到500+维氏硬度的淬透废品证明罗马掌握比熟铁剑更高级的玩意?你贴的东西已经证明没淬过火的罗马熟铁剑就200维氏硬度都不到的东西,不是一磕就弯是什么?除此之外就是芯部淬透到500+,刃才不到700维氏硬度的废品(一碰就断)。唯一能看的芯部300,刃部770的剑也不是汉朝同时期罗马的,而是尼达姆沼泽出土的公元3-4世纪的日耳曼剑(跟刘胜墓出土的刃部900+芯部300维氏硬度的汉剑相比还差得远),而且同批出土的剑里这仅是孤例,其它大部分是淬透的废品,说明当时根本就没有掌握成熟的淬火工艺。

多与寡——有和普及,个例与普遍的区别。中国古代铁犁生产和使用的工艺和实物证据一大堆,欧洲18世纪前的铁犁普及的证据呢?中国汉代以后钢铁取代青铜的证据一大堆,欧洲13世纪前铁器大规模取代铜器的证据呢?或者拿出13世纪之前欧洲液态冶铁的证据也可以,不用顾左右而言它地转进。

去知网上搜一堆你自己都看不懂的论文来断章取义,这套冷吧地鬼大仙的把戏还是省省吧,键盘开飞机还不嫌丢人?

PS:不用@我,我已经把你拉黑。

================================================================

某人用中世纪(晚期)画来证明欧洲普及铁制镰刀,这种逻辑就叫匪夷所思。有和使用并不代表普及,更多情况下恰恰是作为稀缺工具集中发放使用。何况是出现艺术作品中,我们知道古代许多艺术作品是反映理想生活而不是现实生活,特别是中世纪欧洲,宗教生活才是艺术表达的主题,即便反映现实社会活动,也是进行理想化处理的。所以拿中世纪画中的内容来证明中世纪欧洲生产力发展水平,就好比拿敦煌飞天壁画来证明中国古代掌握航空、航天技术一样可笑。

================================================================

本不想离题,奈何某人以国内自由派的三观认识世界,给所有事物上莫名其妙的帽子。那么本人也在此声明自己的政治立场——在本人眼里,你们自由派、冷吧洋奴与周带鱼,5M党属于同一类人。区别不过是给赵家或外国赵家当自觉和不自觉的帮闲而已,自觉者尚且可做营生,不自觉者就着实可怜了

而本人与你们不同,本人有一点自觉,自知屁股不在东边赵家,也不在西边赵家,思来想去只好自觉地坐到张三李四家P民一边。

P民不想被赵家忽悠,只能多学点姿势,懂点唯物主义的东西。

================================================================

补充说明某人转进的枪炮发展问题。

简略说一下,13世纪后蒙古人将高炉传入欧洲,枪炮发展是在这之后。人类最早管型金属火器是中国的铜手铳,为铸造。欧洲早期小型火炮是用熟铁圈制加铁箍加强(这个工艺他们比较熟练)。随着口径加大,逐渐发展为铸造火炮,但一直到19世纪初,铸铁炮也无法取代铜炮(铸铁炮比铜炮重,多用于对重量不敏感的舰炮和要塞炮)。

19世纪初至一鸦,英国铜炮因为经过威尔金森镗床加工内膛,精度高于中国只经过铰刀加工内膛的铜炮,比中国先进。但受制于当时刀具的性能,镗床无法加工铸铁炮内膛,所以铸铁炮方面欧洲并无优势,当然清朝地方上粗制滥造缺乏质量监控又抵消了自身技术上仅存的优势。

至于火枪,基本上是延续早期熟铁制小型火炮的发展脉络,当然早期也有过铜制身管的火绳枪,但主流是熟铁制身管。锻造熟铁枪管的工艺并不比锻造刀剑更复杂,明朝引进火绳枪后很快就学会仿制,燧发枪的制造工艺与火绳枪一样,只是击发装置不同(即便在欧洲,燧发枪因为可靠性问题也始终没有完全取代火绳枪,真正带来步枪击发装置飞跃的是19世纪初硝酸汞火帽的步枪),而枪管制造材料的飞跃则要等到19世纪中后期,钢制枪管,后膛步枪(当然硝化棉发射药带来的膛压也飞速提升)。

回头说中国的火炮,中国由于缺铜,主要发展铸铁炮,但铸铁脆硬,容易炸膛。为了解决这一问题,并进一步提高膛压,中国点了复合身管炮的科技树。复合身管炮早期是铁芯铜体炮,即内层身管用熟铁打造,将熟铁内层放入模具铸造进铜制外层中,外侧承受火炮膛压,内层熟铁则不会像铸铁那样炸裂。后来又发展了铸铁熟铁复合身管炮,即用铸铁外层代替铜铸外层。也不一定就内外两层,也有更多层叠加,最外层再以炮箍加固。这种复合身管炮能够有效提高火炮膛压,第二次鸦片战争后,英国曾将2门虏获的清军复合身管炮拿回去研究,用作改良早期阿姆斯特朗炮的参考(这两门沿中线刨开的半边炮身清代复合身管炮现在还摆在英国皇家火炮博物馆。)。

另一点是第一次鸦片战争期间,浙江省嘉兴县丞龚振麟在宁波监造火炮期间为了满足短期内大量铸炮的需要发明的铁模铸炮工艺。铁模铸造农具中国早已有之,龚振麟将之用于铸炮,并创造性地用组合模具的形式解决了大型铁模吊装运输的问题。在此之前,中国采用的是泥模铸炮,但泥模需要几个月时间阴干(泥模内水份会破坏铸件,甚至使泥模在铸造时开裂),准备时间长,无法满足短期内大量铸炮的需要。而欧洲采用的是沙模铸炮,虽然准备时间比泥模短,但跟泥模一样是一次性消耗品。铁模则可反复使用,准备时间也短得多(主要是内部刷漿,烘干)。铁模铸件表面比泥模好和沙模光洁平整,铸造质量高。在当时是一种先进的铸炮工艺,在后来克里米亚战争和美国南北战争期间也被再次「发明」和使用过(当时俄国、美国北方政府也是短时间内需要大量制造火炮)。但铁模铸炮也有缺点,因为铁模冷却比泥模快,铸炮铁液冷却时间短,铸件形成白口铸铁性能变脆,影响火炮强度。解决方法是回火调质,改善金属性能,但作为战时应急工艺,当时并没有进一步发展(以中国历史上对热处理工艺的熟练掌握,要做到这一点并不困难)。另一种方法是用熟铁内层取代铁模內芯,用铁模铸造复合身管炮(当然这个属于我开的脑洞,但操作上应该是可行的)。

随着19世纪后期钢炮取代铸铁炮,这些工艺都被淘汰了。但像复合身管这种火炮设计思路则被沿用下来,一直发展到无畏舰上的大口径主炮(当然期间又发展出了自紧工艺,内外层炮管也不再靠铸造在一起,而是分别经过锻造,机械加工后用机械将内层压入外层)。

一直到19世纪,说西方枪炮全面超越中国是不客观的。

有些人根本不明白第二次工业革命前夕冶金革命、工业化炼钢给社会生产力和军事技术革命带来的巨大飞跃,直接将19世纪后期的欧洲水平套到19世纪初。并没有人说19世纪初中国枪炮比欧洲先进,而是指出19世纪初欧洲枪炮技术上并没有全面超越中国,中国截至那是还有部分技术是比较先进的(相比落后的方面这部分固然少,但仍然存在)。一鸦英军火帽步枪比清军火绳枪先进2代,这是肯定的(这种先进体现在射速,精度,击发可靠性上,但射程上没有优势),一鸦英军铜炮內膛机械加工比清军没有机械加工的先进。但铸铁炮技术双方半斤八两,清军某些铸炮技术和炮身结构还更先进。但清军铸炮缺乏质量监控,生产组织处于手工业水平,质量参差不齐有好有坏。英军铸铁炮(舰炮为主)基本纳入初步的工业化组织生产,质量更稳定。如果拿当时双方铸造的最好的火炮比,清军并不比英军差。

19世纪初,欧洲火器比中国先进的地方得益于化学(硝酸汞火帽)、机械(威尔金森镗床)的发展,但跟冶金有关的炮身材料和结构方面,欧洲并没有优势。

====================================================================

某大神又在拿一堆WIKI百科来秀「英文资料」,果真是中文泔货靠百度,英文泔货靠维基,满满地体现了英文网络资源的(

)优势。然而我建议大神应该再去找几篇SCI论文出来当论据,起码更符合大神的

。

可惜大神目前抛出的最高级玩意也就是中文知网了,弄不好还是冷吧群里地鬼那些人帮扒拉来的。当然我们都知道X是不能一次装完的,期待大神再次

。

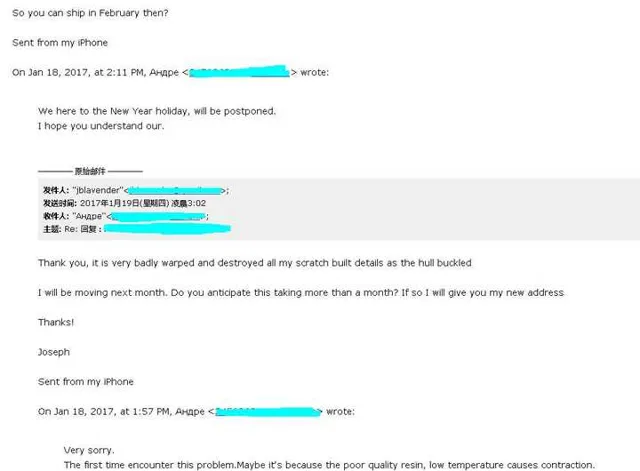

能够翻墙用搜索引擎学会开飞机的冷吧大神自然是说什么就是什么,不容质疑。本废物英文是差,连个单词也不认,只能跟老美客户邮件沟通

而冷吧大神英文那真的是好棒好棒的

看来咱们只好跟某大神谈谈中文的事情了。

我不清楚大神的思维方式是否有异于我等凡夫俗子?还是整日「埋头」英文」资料」,已经不屑于中文阅读理解?或者自带选择性无视功能?抑或大神眼里山炮是比轰炸机更高级先进的工业产品?

......好吧,我总算明白了为什么大家会用山炮来形容某类人了。

大神不用客气,这是我代表大家孝敬您的