「這是胸主動脈瘤,破了會出大事,必須馬上手術。」醫院診室裏,坐在輪椅上的醫生一邊看片子,一邊耐心與患者解釋病情。

「醫生,那您能為我做這個手術嗎?」聽到患者提問,醫生淺淺地笑了,「做手術我現在不行了,但我會在一旁指導,我的學生們都很優秀。」

這位醫生,就是海軍軍醫大學第一附屬醫院(上海長海醫院)血管外科主任醫師趙誌青教授。剛過60歲的年紀,趙誌青已滿頭白發。今年是他確診漸凍癥的第七年,因喉肌與呼吸肌退化,他說話時帶著厚重的鼻音。

從肌無力、拄拐到依賴輪椅出行……患病後,趙誌青的身影依舊活躍在門診與手術室。「身體不能動,腦子還靈活。只要還有口氣,就要和患者在一起。」他對記者這樣說。

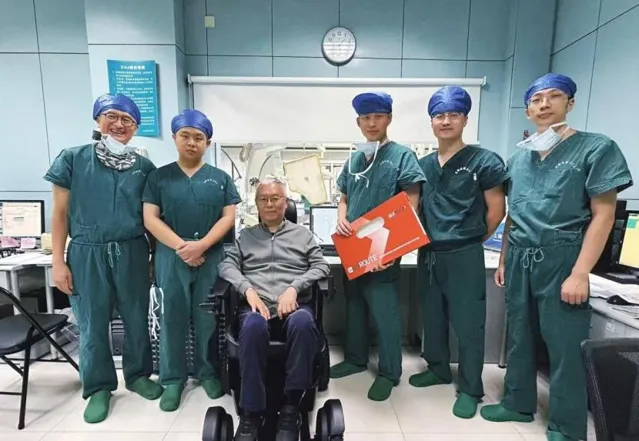

就在3個月前,趙誌青帶領團隊成功完成了國內首批、長海醫院首例逆血流保護裝置下經頸動脈支架成形術(TCAR),為一名70歲重度頸動脈狹窄的患者解除了腦缺血癥狀。手術順利完成後,他與同事們留下了一張珍貴的合影。

事業正處黃金期,漸凍癥卻找上了門

眼下正是冬季呼吸道疾病高發季,而趙誌青的工作日程則沒有改變:每周一和周四,他出半天專家門診,周二則是手術日。

采訪他的這一天,有個細節讓記者印象深刻:助手勸他戴個口罩,畢竟,對於漸凍癥患者來說,一個小病就可能是致命的打擊。可趙誌青連連擺手,「我現在呼吸都困難,戴口罩更喘不過氣。」就這樣,在無防護的情況下,他堅持看了一下午門診,接診了20多位患者。

長海醫院血管外科成立於1989年,趙誌青是建科的元老之一。那個年代,國內血管外科剛剛起步,「要技術沒技術,要病人沒病人。」可就是面對這樣一片空白的領域,他一頭紮了進去。

「血管遍布全身,是名副其實的生命之河。只要是血管的問題,都歸我們管,這個領域大有可為。」為了改善臨床診療,趙誌青做了大量基礎研究,在國內首創多個血管外科術式。

事業正步入黃金期時,命運卻和他開了個玩笑。

起初,是在一台頸動脈體瘤的手術台上,手術整整做了8個多小時,「當時做完我就發現,脖子不行了。」本就患有嚴重頸椎病的趙誌青,並沒把這件事放在心上。此後,他開始無緣無故摔倒,「我還以為是鞋子不合腳,扔掉了大三元皮鞋。」再然後,他發現自己無法擡腿了,連最基本的體能測試都無法完成。

「當時,醫院正在征集援外醫療意向名單,我報名了,同事了解到我的情況,建議我去做個檢查。」趙誌青到華山醫院神經內科做了一次肌電圖檢查,檢查後的第三天,神經醫學專家趙重波給他打了個電話:「趙主任,你的肌電圖‘不吉祥’。」

同為醫生,趙誌青明白這句話背後的分量。2018年,趙誌青確診了:漸凍癥。那一年,他53歲。

確診後未請過一天假,手機裏有1000多位患者微信

對於漸凍癥,趙誌青並不陌生。公開數據顯示,中國每年新增漸凍癥患者約2.3萬例,大多患者在50歲到60歲發病,治愈率為零,只能透過藥物與康復治療盡可能延長壽命。

趙誌青很快接受了生病的事實。「要說我內心沒有波動,那是不可能的。但要說波動有多大,其實也沒有。」身為醫生,他懂得生命的無常。他曾和一名患者坐著聊天,突然,患者主動脈夾層破裂,人就沒了……正是因為血管外科的疾病太過兇險,有時,生死就在一瞬間,所以趙誌青才說「看得多了,也就看得淡了。」

確診後,趙誌青從未請過一天假,還是和往常一樣,把主要精力投入到臨床、科研與教學中。唯一不同的是,他必須在工作之余,接受藥物及康復治療,盡可能延緩身體「凍」起來的時間。

上班,被趙誌青視作自己治療漸凍癥最有效的手段之一。「與患者和學生在一起,心情總是愉悅的。」雖然他三年前已經「封刀」,但並未離開手術台,看片子、定方案、指導疑難復雜手術……他希望,「在有限的時間裏,盡可能多做些事。」

科裏的學生,都將趙誌青視作「定海神針」。不少患者在外院無法確診,被推薦到趙誌青這裏。他的手機裏有1000多位患者的微信,患病後,依舊保持著與患者高頻的聯系。

采訪期間,趙誌青劃拉著手機螢幕向記者展示,恰好有一條訊息跳了出來:「趙主任,您看看片子,給我拿個主意。」他隨即仔細看了起來,用不太靈活的手指戳著螢幕,耐心回答著疑問。「以前是換位思考,現在是感同身受。病人看病真的不容易,人家願意問,我就願意答,不辜負患者的信任。」趙誌青說。

每年輸液日超過100天,仍想「為患者做點事」

隨著病情進展,趙誌青如今已離不開輪椅。到了門診日,他一般會在早上出門前完成一天的進食,「盡量不折騰,‘有進就有出’,太麻煩學生了。」他的辦公室裏擺著一張床,可趙誌青極少休息,只要有時間,他便與學生們討論病情。

平時,遇到疑難病例,趙誌青便會將它記下來、認真鉆研,這個習慣保持至今。眼下,他正在編撰新書【血管外科罕見病及症候群】。「我自己患的就是罕見病,當疾病早期出現輕微癥狀時,盡早介入治療,就能獲得更好的愈後。然而,比治療更難的是確診罕見病,只有足夠的認知才能及早確診,以免耽誤治療時間。」

為了延緩病情,趙誌青需按療程輸液,每年365天,輸液日超過100天。「你看,我手背上看不到靜脈了,都萎縮了。」他向記者展示著雙手。看門診前,趙誌青完成了一次輸液,去年起他的胸前埋下了一個輸液港,那是他如今藏在身體裏的「生命線」。

對於許多患者而言,趙誌青亦如他們的「生命線」——2024年11月,他榮獲上海市第三屆「醫德楷模」稱號。「說實話,我現在喘氣都費勁,但我還想堅持,能為患者做點事,被患者需要,我也感到很幸福。」