【冥王 PLUTO】(後文簡稱【冥王】)與【葬送的芙莉蓮】,因各種原因成為了當下的話題作。【冥王】的故事覆寫自六十余年前的漫畫【鐵臂阿童木】(1952),【葬送的芙莉蓮】則是一部在分類上被愛好者們戲稱為「廁紙」題材的、制作不甚精良的「異世界」作品。觀眾重拾以往的故事與落伍的題材,是一種懷舊麽?

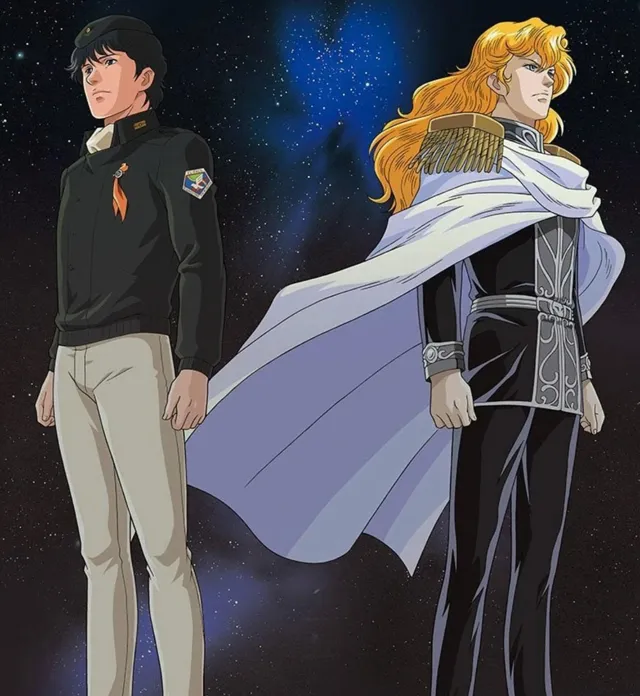

【冥王 PLUTO】海報

進入現代社會以來,「懷舊」已然從某種醫學意義上的憂郁心理變成了浪漫主義的重要修辭[1],通常指以某些特定事物通向特定時期或地點的感傷,但這兩部作品所面向的懷舊卻都不是實體與確定的時空,這種懷舊因何而成又指向何方?它們的懷舊又有何異同?

正如戴錦華所說,「任何一種懷舊式的書寫,都並非‘原畫復現’……與其說是在書寫記憶追溯昨日,不如說是再度以記憶的構造與填充來撫慰今天。」[2]那麽值得討論的是,當懷舊成為時下風潮,所需撫慰的「今天」有何傷痛?而人們所希冀的又究竟是何物?

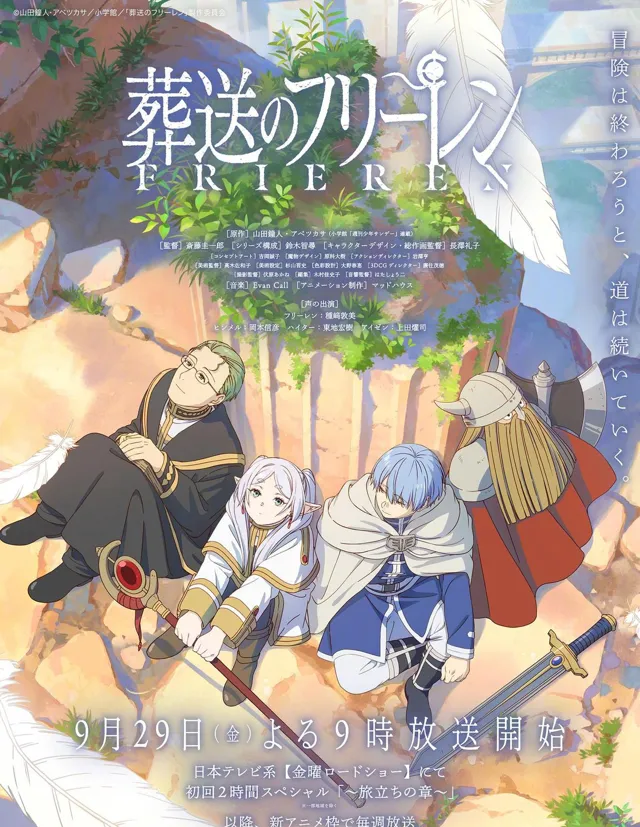

【葬送的芙莉蓮】海報

一、 【冥王】:作為復古未來主義的懷舊

Netflix秉持與各國本土制作廠商合作出品具有其獨有文化風格的創作理念,近年來佳作頻出,在日本動畫這一分類下,去年與「扳機社」合作的【賽博龐克:邊緣行者】(Cyberpunk:Edgerunners,2022)便是一個成功案例。而今年與知名動畫人丸山正雄合作,將浦澤直樹改編自「漫畫之神」手冢治蟲的經典漫畫【鐵臂阿童木】的同人作品【冥王】進行動畫化的企劃也頗為成功。該作基於【鐵臂阿童木】的經典世界觀與其中短篇【地上最大機器人】(1964)的故事結構,為浦澤直樹原作本就精彩的人物設定加上了精良的制作,除卻文本意義上的優秀,多次改編所歷經的文化語境更給解讀者帶來了極大的詮釋空間。

當我們進入【冥王】的文本時會發現,無論是浦澤直樹於2003年開始連載的漫畫,還是2023年版本的動畫,都將記憶作為一種核心意象。故事的一個重要節點是機器人警探蓋吉特(Gesicht)發現自己曾經違反機器人守則殺死人類的記憶被修改,從而將敘事推向高潮,揭露一切真相。作品中經常出現的一種僅存在於機器人之間、人類無法做到的互動便是交換記憶,而機器人死亡後留下的最重要的東西也是記憶芯片。在故事後半段,天馬博士將阿童木塑造為「完美的機器人」,為了將他喚醒,添加的便是其他已死去的機器人所留下的極端情感。

在這裏,正如在現實中被稱作「記憶體」的儲存器真正成為了記憶的載體。與此同時,記憶也成為了情感的載體,機器人們在交換記憶時也會獲得對方的情緒體驗。在常見的科幻設定中,只要記憶永存,就算更換機體,機器人就能永生;但在【冥王】中,僅僅留下記憶芯片的機器人會迎來與人類無二的死亡。

於是,【冥王】一方面強調記憶的重要性,強調能承載情感的記憶是人之所以為人的根本;另一方面卻設定記憶必須依附於軀體,強調AI與機體是同樣重要的兩部份。

當然,【冥王】中的機器人並非無法更換機體,例如其中的工地機器人,又或德國百靈德(Brando)和海格力斯(Heracles),都有著日常用機體與工作/戰鬥用機體兩種情況——但他們本就是被如此設計的,也難以使用其他機體,並且在更換時有著一個全然主動的意願。或授權以認為,兩副機體對於他們而言本就是一體的。

相反的例子是本作標題角色的布魯圖(PLUTO)。他的意識屬於心懷愛與希望的撒哈特(Sahad),而那具令人敬畏的、強有力的機體卻是為了復仇而制作的。於是,進入那具黑色機體的撒哈特不再是自己,而是成為了受到詛咒被困於機體之中、在與艾普西倫(Epsilon)的戰鬥中哀求其解放自己的布魯圖。也就是說,在【冥王】中,記憶固然重要,但終究無法擺脫於軀體的牢籠——可以修改的是記憶,但要淪陷的則是軀體。

這種記憶的隱喻似乎成為了懷舊的象征——懷舊正是一種對於記憶的修改。尤其是作為科幻這一題材子類別的「機器人」題材,定然存在著對於未來的幻想,而重寫過去的科幻則意味著某種復古未來主義的在場。

【地上最大機器人】

與此同時,相較於情節與人物設定都相對簡單的原作【地上最大機器人】,浦澤直樹對於現實的諷刺幾乎是明喻:他將蘇丹(阿巴巴三世)與伊拉克(薩達姆)的形象重合,將模糊的中東戰爭明確指向了伊拉克戰爭——那麽,所謂委員會調查蘇丹的「淪陷性機器人」則毫無疑問對標現實世界中美國對於伊拉克「大規模殺傷性武器」的指責。於是在【冥王】中,浦澤直樹耗費大量筆墨描寫了作為美利堅合眾國化身的特拉克亞合眾國,甚至把一切陰謀都歸向特拉克亞的超級AI「羅斯福博士」(Dr. Roosevelt)。

如此明確的立場意味著一種堅決的否定,這種否定正構成了本作復古未來主義的懷舊所依存的基礎:復古未來主義所強調的絕非過去怎樣又或未來如何,而是一種關於「本該如此卻非如此」的無奈與失落。

在整部作品中,所書寫的便是所懷念的,所贊揚的便是所失去的,所以,象征和平、環保、家庭、拼搏和對美與藝術追求的機器人們,無一例外都一一死去。一路追尋真相的真主角蓋吉特的消亡,意味著人類近半世紀以來的歷史都被否定了——不僅僅是日本,更是以歐美為代表的整個世界的路線——伊拉克戰爭是最有力的論據。最後阿童木借仇恨感悟大愛的復活與勝利只是一種犬儒主義的虛偽結局。

值得註意的是,浦澤直樹用大量筆墨描摹指向「美國陰謀」的超級AI羅斯福的相關劇情在動畫版本中被大幅刪減了。如果僅僅將這個改動歸因為美方資本Netflix的在場可能過於簡單化了。正如齊澤克意義上的「缺位也是一種積極的存在」,這種空白或許是因為在今天所謂的尋找動機與緣由都不再有意義。於是諷刺的一幕出現,浦澤直樹在賦予蘇丹國王各種復仇的理由、否認了美國的合法性的同時,也否認了伊拉克的合法性,他們終究做出了淪陷世界的武器。

「重要的不是神話講述的年代,而是講述神話的年代」這一福柯式的命題依然有效:1960年代、2000年代、2020年代,四十年又二十年,從日本到美國,同一個故事歷經兩次改編與三個文本,其中的增刪體現的正是六十年來人們的信念更叠。在又二十年後的今天,無論美國還是伊拉克,都只是一個空洞的能指罷了,在保守主義擡頭、孤立主義高懸的今日,世界依舊一團亂麻。這根本不是誰能解決的問題,而是人類的世界從來如此,太陽之下並無新事。

二、「阿童木命題」之延異

在【冥王】中,除卻阿童木之外的六位最強機器人都是透過記憶來展現他們的一生,動畫版相較於漫畫,用了更多的畫面去渲染各個角色記憶中的景象。而微妙處在於,故事中出現了數次機器人面對是否刪除記憶的抉擇——刪除記憶可以減輕痛苦———但他們全都選擇記住。而人類卻恰恰相反,不止一次提到「若能刪除記憶就好了」。

反諷的一幕出現了,機器人拒絕遺忘,人類卻寧願失憶。

失憶的渴望是對現有存在的一種否定,而人類無法失憶則成為了一種悲觀的底色。浦澤直樹借機器人這一相對於人類的異類對遺忘的拒絕,表達對當時的人類社會語境的憤怒,但這種憤怒依舊是源於無法改變現狀的無力。

實際上,對於原作者手冢治蟲來說,這可能是一個早已堪透的事實。他毫不避諱地承認「畫著變成怪物的阿童木,我其實是非常痛苦的」,「【鐵臂阿童木】是我最大的失敗作之一,那是我為了金錢與聲譽所畫的作品」。[3]我們可以追溯【鐵臂阿童木】的誕生,在上世紀五十年代初期【對日和平條約】和【日美安全保障條約】簽署的背景下,【鐵臂阿童木】的前身,【阿童木大使】可以被視為對這一重大事件的隱喻(或者明喻),在與幾十年後的【冥王】如出一轍。有趣的是態度的轉變,如果說【阿童木大使】中所標榜的還是「美式正義」,而在【鐵臂阿童木】中,美國逐漸結束了主舞台,貫徹其中的是更為徹底的反戰立場。

【鐵臂阿童木】

創作從愉悅到無奈而為之的痛苦,似乎正說明手冢已經不認為阿童木所代表的那一套象征意義是可能的——正如原作中阿童木的創作者天馬博士為替代自己死去的兒子而制造阿童木,但又因阿童木無法長大而將其拋棄——因為他原本堅信的、阿童木所象征的反戰、和平與正義的理想的消亡,阿童木真正的創作者手冢治蟲也拋棄了他。從這個意義上,手冢即是天馬,但浦澤直樹是禦茶水。

在漫畫【冥王】的創作中,除了對【地上最大機器人】中所出現的相對於【鐵臂阿童木】正傳的新角色,尤其是圍繞除阿童木以外的六位「最強機器人」的背景故事的補充外,最重要的改動便是對【鐵臂阿童木】原作中極為重要的反派角色天馬博士的覆寫。

原作中,天馬博士薄情寡性,偏執成狂,對阿童木持全然否定的態度,而禦茶水博士在收養阿童木後還為他客製了機器人父母與妹妹;但在浦澤直樹的敘述中,天馬博士對於阿童木的父愛並未消逝,於是只有機器人妹妹的設定被保留了。浦澤直樹對前輩與影響自己的名作依舊抱有期待與敬意,故而相較於手冢的態度,他旗幟鮮明地將一切問題歸結於「美國的陰謀」。

如果說「阿童木命題」即是宇野常寬所概述的「如何透過符號化的身體去描寫近代文學的內面」[4],即強調如何以「不會變」的身體來面向「成長與成熟」這一主題,是戰後漫畫所迎接的主要挑戰。那麽【冥王】中阿童木的身體成長與否則不再重要,甚至孩童的身體是如此理所應當而無須討論,整部作品所討論的重點都在記憶與情感之上。重要的不再是怎樣存在、為何存在,而是承認存在本身,但卻否定這一存在的正確性。在原作中被天馬博士所摒棄的不能如人類成長的阿童木孩童般的機器人軀體,於【冥王】中無需再次討論,天馬博士所認為的阿童木與其子飛雄的差異並非肉體的,而是精神的,於是他最終用極端情感復活了已經「死去」的阿童木,使其成為「完美的機器人」——無法與人類做出區分的機器人。

以記憶為載體加入了新的情感的作為「完美機器人」復活的阿童木不是天馬飛雄,浦澤直樹的想象終究只是一場對過去記憶進行重構的復古未來主義的懷舊,是空中樓閣般的並不存在的「可能性」。阿童木的身軀是否能長大成人不再重要——他實際早已接受了這一身體就是且僅是孩童的事實。

這絕非「阿童木命題」的解答,而是一種延異,作為物質存在的阿童木的身體早就被接受。被麥克亞瑟稱作「十二歲的孩子」的日本根本無需長大,也無法長大,也即宇野常寬所說的「幼態成熟」——這就是戰後日本本身。浦澤直樹借懷舊否定的便是這種「幼態成熟」的文化語境,但否定的前提便是它已然存在。

最後,我們或授權以回到宇野常寬曾提到過的一個有意思的問題:「鐵臂阿童木、鐵人28號、魔神Z、高達及福音戰士……中混入了‘非機器人’,大家覺得是哪個?」[5]

答案非常有趣,除了鐵臂阿童木之外,剩下的所有例子都不是真正意義上的機器人,而是「乘用工具」——他認為這種機器人觀念的畸形發展是日本獨有的,真正的機器人應當是人工智慧夢想之結晶,但實際上除了最早的【鐵臂阿童木】,貫徹這種觀念的「機器人」題材的重要作品寥寥無幾。

【鐵人28號】

在這一譜系中早期的【鐵人28號】(1956)與【魔神Z】(1972)中,作為「乘用工具」的機器人一方面是將發起戰爭但又戰敗的日本的扭曲情緒作為當年男孩普遍的軍事趣味的投射,另一方面則回到了日本「幼態成熟」的命題,作為「乘用工具」的機器人實際上是人們透過身體延伸而「假裝」成熟的媒介。

浦澤直樹對於最早的、並非「乘用工具」的機器人阿童木的懷舊,可以看作對「工具」機器人的否定,在他的另一部作品【20世紀少年】(1999)中,也有著作為兵器要淪陷世界的反派形象核能機器人。但「乘用工具」還是成為了主流,並且有著非常重要的象征意義,其後的高達、福音戰士等等在設定上各有轉變,但作為「乘用工具」的內容的確是相同的。

某種意義上,「乘用工具」是解決成熟這一難題的取巧辦法——在這一譜系中,成長與成熟不再需要作為人類的主角自身參與——完成前進演化不再需要記憶與情感,只需更改僅僅作為工具的「外膽」即可。在【新世紀福音戰士】(1995)中可以看到,「乘用工具」本身成為了生命,可以不受駕駛員的操控而「暴走」,而它的最終命題卻是澱真嗣的精神成長與補完。

或許我們可以這樣認為,所謂的「乘用工具」的另一層含義,便是觀眾與讀者們借以進入「故事消費」的載具,將機器人工具化最為徹底的正是被稱之為「真實系」的【機動戰士高達】(1979)。在「高達」系列中,創作者事無巨細地描繪虛構歷史與政治格局,使得人們可以借此遁入大澤真幸意義上的虛構時代。

三、【葬送的芙莉蓮】:如何在虛構中懷舊?

如果說以【高達】為代表的「真實系」機器人題材作品,以及後來出現的種種「太空歌劇」,是從「理想時代」到「虛構時代」之轉變,那麽東浩紀所斷言的「虛構時代」的終結也正好印證著「機器人」題材的沒落,處在1995年這一節點的【新世紀福音戰士】是最後一部影響深刻的「機器人」題材作品。

現在看來,所謂的「虛構時代」,人們並未真正拒絕宏大敘事,甚至說諸如早期「高達」作品又或【宇宙戰艦大和號】(1974)、【銀河英雄傳說】(原作小說1982,OVA版1988)等作品甚至是以虛構的方式來呼喚宏大敘事的歸來,因此彼時無論是機器人題材還是太空歌劇,大多是基於人類社會文化與政治格局的科幻作品,這意味著人們所關註的仍是現實世界可能的未來。而在「虛構時代」終結之後,「奇幻」這一全然基於幻想的題材的作品逐漸走進人們的視野。

【銀河英雄傳說】

我們不能武斷地認為奇幻接棒了科幻,畢竟奇幻的發展也自有脈絡,而以反烏托邦形式存在的科幻題材作品時至今日也屢見不鮮。但另一方面,至少「機器人」與「異世界」這兩個子類別的確存在此消彼長的狀況。與前兩年【巴克·亞羅】(2019)、【SSSS.電光機王】(2021)等頗有優點的機器人動畫面世,一眾愛好者高呼「總算有新的‘蘿蔔片’看了」的情形相對應,「異世界」的作品經常被觀眾們戲稱為「廁紙」,因為這類題材的作品簡直層出不窮,但又千篇一律,難有新意。

有趣的是,與【冥王】同時期面世的「異世界」作品【葬送的芙莉蓮】,卻與前者共享著一種懷舊的情緒。在使用了「異世界」這一題材下各種常見的元素外,【葬送的芙莉蓮】給出了一個相當有趣的敘事結構,而它對時間的描述便是文本層面上的「懷舊」最直接的象征:勇者死後某某年。

若我們沿用前文「‘乘用工具’是觀眾與讀者們借以進入‘故事消費’的載具」的比喻,那麽作為繼承於「勇者打敗魔王」這一敘事原型的「異世界」故事,「勇者」又何嘗不是這樣一種載具?譬如在一個關於勇者敘事的遊戲作品中,NPC或許根本不會使用玩家給主角起的名字,而會統一稱之為「勇者」。作為一種代入工具的勇者當然很難有豐富的人物塑造,雖不至於像毫無自我意識的機器一般,但勇者同樣被符號化成為了觀眾進入虛構世界的載具。已經有頗多作品對此展開了反諷,甚至本作也使用了一個並非首次出現的橋段:勇者非常多,大家都去找國王接下了討伐魔王的任務,但國王已經對此麻木,只用幾個銅板打發了勇者小隊。

一個無法否認的事實是:勇者的故事說盡了。於是越來越多的「反套路」作品出現了,主角不再是勇者已經成為常態,主角甚至不再介入勇者的冒險而僅僅作為NPC、離隊隊友又或者反派出現,「反套路」已然成為了套路。可無論如何,勇者依舊是在場的,就算不作為主體,也要作為確立主體的他者而存在。

但勇者死後呢?

在【葬送的芙莉蓮】中,第一層懷舊是在文本之內的。故事的視角以擊敗魔王的勇者小隊中作為長生種的精靈魔法使芙莉蓮的視角展開。對於長生種而言,人類幾十年的歲月當然只是彈指一揮間,十年旅途並無太重要的意義,但就人類而言則完全不同。實際上這種關於生命長度與情感連結的探討也並無新意,但這種前置的、關於世界觀的背景知識的接受卻是探討這部作品的重要之處。實際上這部作品的敘事是相當零散的,戰鬥的呈現也十分簡陋,可觀眾卻可以接收到作品的情感表達,其原因或許是這種對於虛構的奇幻世界的理解已經內化在了讀者與觀眾們認知之內。

因而在表征上,這種懷舊是追隨芙莉蓮的視角重走北行之路,她在觀測人類社會的物是人非的同時,補完當年的回憶,尋找自己的真正情感——實際上是一種相當常見的「純愛」主題——但這並非重點,至少不是論述意義上的重點。「勇者」欣梅爾自然是懷舊的核心物件,但這位勇者的的確確就是前文所提到的那種已然成為刻板印象、早就被摒棄的勇者,他為何能成為懷念的物件?

這就是本作中的第二層懷舊:它喚起了讀者或觀眾對於「異世界勇者」這一故事原型的懷舊情緒,這意味著人們的懷舊物件不再僅僅依托於具體的時代,還可以是一種作為敘事的虛構。在這種懷舊情緒下,人們借以想象的或許是在最初接觸到這一原型故事時的閱讀或觀看體驗:彼時「異世界」真的還是一種陌生而新奇的世界,奇幻也還是充滿幻想色彩令人眼花繚亂的神秘之地。隨著越來越詳細的設定被呈現和故事的補完,可能幻想已經與真實並無不同,但這並非人們閱讀觀看幻想作品時的本來目的。

如若說懷舊必然意味著對當下的否定,那麽人們所否定的便是在無限增殖的龐大符號世界中,已經令人疲憊的繁多雜亂的形象與敘事,但回到簡單的故事的能力卻早已喪失。所謂「懷舊」只是一種輔助工具,在虛構中懷舊虛構,只是為了讓當下的人們能重新喚起對幻想世界的渴望——顯然此處的現實沒有什麽足夠吸引人的事物,哪怕是復古未來主義的另一種現實也毫無意義——於是去處似乎只有「異世界」。

這似乎回到了某種已經被東浩紀斷言由「資料庫消費」而取代的「故事消費」,但在三十年後的今天,人們不是簡單地回到了大冢英誌意義上的「故事消費」,而是以懷念的面向來面對已逝去的「故事消費」時期的閱讀體驗。

從這點上來講,【葬送的芙莉蓮】與【冥王】能在同一時代出現便不足為奇了。二者的錨點都並非現實,都指向了以「故事消費」為主體的上世紀至1995年為止的後半葉。

不同之處在於,如果說浦澤直樹在本世紀初的漫畫【冥王】尚且是以堅決的否定立場,呈現對【鐵臂阿童木】時代本可能存在的另一種可能的懷舊,那麽又二十年後的動畫版【冥王】則是以更強調記憶而模糊掉政治隱喻的方式,來進行「對於懷舊的懷舊」,其所懷念的不僅是本應有的另一種可能性,更是質疑的能力。這與【葬送的芙莉蓮】基於虛構的懷舊情緒是同構的——不但否定了當下,更否定了一切可能性,故而懷舊在面向現實之外又生成了兩種可能:

要麽追隨那對早已逝去的理想時代的懷舊而懷舊;要麽憑虛而生,為虛構時代的故事消費而懷舊。

註釋:

[1]Svetlana Boym: The Future of Nostalgia, Basic Books,2022,pp. xiii–xiv.

[2]戴錦華:【隱形書寫】,北京大學出版社2018年版,第109頁。

[3]村上知彥:【為什麽是‘地上最大機器人’?】,見漫畫單行本第5冊後記。

[4]宇野常寬:【給年輕讀者的日本亞文化論】,劉凱 譯,漓江出版社2023年版,第33頁。

[5]同上,第66頁。

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)