挺多的,本文用萬字長文,來談四個問題:

一、所謂「天朝上國」

二、所謂「黃種人」

三、所謂「得國之正」

四、所謂「朱元璋繼承的抗元遺誌」

這四個問題不能說是錯的,因為歷史問題沒那麽簡單的對錯,只能說存在很大的疑問。

一、所謂「天朝上國」

我們看著二十四史中的「蠻夷」恭順到近乎自貶國書常常會自豪萬分,認為果然蠻夷慕我中華、自認臣妾。

其實,記錄在正史中的國書往往不是直接來源於對方的宮廷,而是直接來源於本國「舌人」的轉譯(和現在申請大學的套磁很像),轉譯者即叛徒,「蠻夷」之人也不知道自己的國書被轉譯成什麽樣子了,中華之人也不知國書本來長什麽樣子,於是,在轉譯的欺騙中,大家皆大歡喜。

在閱讀中國古代文獻時,常常會有一種困惑:周邊小國那麽多言辭卑順、自號臣妾的國書,他們真的自認為是華夏之國的化外之民、蠻夷屬國?

很多時候我會告訴自己,至少在東亞儒家文化圈,有且唯有中國這麽一個超級大國,作為上國之臣,他們甘之如飴。在中國的典籍中,一切妄尊自大的附屬國,都是被嘲諷的物件。例如【史記·西南夷列傳】中的「夜郎自大」,再例如【隋書·東夷傳】中那倭國國王不知所謂的「日出處天子」。

在我們的典籍中,仿佛

才是真正理所應當的事。

事實真的如此麽?

可能並不是,因為轉譯者即叛徒,很多時候,我們看到記載於正史中「附屬國」們以臣妾和化外之民自居的國書,其實只是中國的轉譯者將原文轉譯覆寫成符合中國「蠻夷事華夏」之禮的成果。

在葡萄牙接觸大明王朝時,所謂的國書,只是中國「舌人」(也可以看做中介)寫的有著固定格式的套磁話術,葡萄牙人甚至不知道裏面的內容是什麽,便拿去送出;中國官員看著言辭恭順的國書,欣然放行:

當費爾隆·伯列士到達中國的港口,命舌人(lingua)們撰寫信函稱大船長到來並攜有遣往中國國王的使臣。舌人們按當地的習慣撰寫,如下:「 大船長和使臣奉佛郎機人(Fanges)之王的命令,攜貢禮(pareas)來到中華(Cinha)的國土;前來按照習慣向世界之主神子(Senhor do Mundo Filho de Deos)請求印信,向他臣服。 」按照習慣,因這封信我們被接受登陸。這是他們撰寫信函的內容,沒有讓費爾隆·伯列士得知,他也沒有時間知曉;僅舌人說信函已按慣例寫好,及其中所說的內容。 【廣州葡囚書簡】如果我們拿著「世界之子」「臣服」的國書,去論證古代的萬方慕華,可能就受了轉譯者這個叛徒的欺騙。

這種「中介」對於雙方的欺騙並不是特例,應該來說是一種業內潛規則。在清朝禮親王昭梿的【嘯亭雜錄】中記載了一份緬甸國王莽達拉給大清乾隆皇帝的奏書,其詞雲:

緬甸國王莽達拉謹奏:聖朝統禦中外,九服承流。如日月經躔,陽春煦物,無有遠近(邇),群樂甄陶。至我皇上,德隆三極(級)。道總百王,洋溢聲名,萬邦率服。緬甸近在邊僥,河清海晏,物阜民和,知中國之有聖人。臣等願充外藩,備物(修誠)致貢。祈準起程,由滇赴京。仰覲天顏。欽(敬)聆諭旨。這個範式,非常符合我們一貫的華夏—蠻夷認知的。可是據法國國家科學研究中心的白詩薇研究員寫的,題名為「贈送給乾隆母親的緬甸大象——國立故宮博物院現藏緬甸銀表的研究」中對於緬甸原文的轉譯,這份緬甸銀表上的表文,不是稱臣,而是平等建交:

統治所有張傘蓋的西方大國國王,也是生命之主的皇帝與南宮皇後告知 。(皇帝)委任並派遣使節到皇兄日東王的國都。在東方的錫新、耿馬、猛康,在南方的大洋附近,在西方的大洋附近,在北方的大洋附近,在任何時間兩國之間都沒有發生往來,其他城鎮也沒有被達到。這是大國之間、皇帝之間(的事)。兩位國王沒有相互致意。以前,生命之主日出王親善地派遣使節到日東王的國都 ,皇兄日東王也派遣永歷王到阿瓦。當永歷王到跟前來時,他得到親善的款待。(日出王)也派遣了到日東王國的使節,珠寶金城委任並派遣使節之後,外交上互不來往時間長達一百五十多年。 皇兄日東王也好,皇弟日出王也好,都沒有派遣使節,沒有往來。皇兄日東王真有威德。因為(皇兄日東王)的威德和權力有如向四大部洲發光的月亮,所以四大部洲和四方(的民眾)到來瞻仰。皇弟日出王的國與皇兄日東王的國沒有被大洋相隔,兩國有如一條水,一塊土。皇兄日東王有威德,所以被派遣的人都能到達。阿瓦皇帝爭取(?)蒲甘、猛白、普坎、東籲、馬達班、漢達瓦底、勃固、沙廉、土瓦、直更、清邁、戛裏、縱徒、木邦諸國後,同十四國王一起派遣銀土司吳尚賢到皇兄日東王(的國都)。因為(日出王派遣的)使節,(路途不熟)不能到達,所以金葉書信和諸多禮物由銀土司吳尚賢接收並照料運送。銀土司向大理侯稟告,大理侯迆西道與吳尚賢(向猛車侯)稟告,猛車侯向日東王上奏。日出王與南宮皇後親善地贈送兩只大象、兩卷絨布和一匹棉布給日東王皇太後。緬甸國王自稱日出王,將乾隆成為王兄日東王。還有一個比較有意思的點,也就是南明永歷皇帝受辱緬甸的「咒水之難」,在這位緬甸國王的錯亂記憶中,似乎永歷只是一位大清的王,並且他得到了親切的款待。

類似的事情,茅海建的很多文章尤細致講述。

同時,不僅外國遞交給中國國王的文書是被「再創造」過的,中國國王給外國國王的國書,同樣如此。乾隆給英吉利國王充滿傲慢的信件,在民國八年(1919)上海廣益書局印行的【滿清十三朝秘史•卷四•外交】裏記載為:

上敕諭吉利國王:爾遠慕聲教、向化維殷。……朕鑒爾國王恭順之誠,令大臣帶領使臣等瞻觀……天朝物產豐盈,無所不有。原不籍外夷貨物以通有無。特因天朝茶葉磁器絲斤,為西洋各國及爾國必需之物,是以加恩體恤在澳門天設洋行,俾得日用有資,並沾余潤……天朝加惠遠人,撫育四夷之道,且天朝統馭萬國……但在國外,這段話在【停滯的帝國】第四十六章裏是這樣的:

咨爾國王遠在重洋,傾心教化……。具見爾國王恭順之誠,深為嘉許……天朝撫有四海,惟勵精圖治,辦理政務……可見,歷史上所謂的「臣等願充外藩,備物(修誠)致貢」,有可能只是轉譯者在其中利用資訊(語言)差進行的一番轉譯即叛徒的覆寫,從而取得雙方都滿意的結果。 [1]

二、所謂「黃種人」

「黃種人」是一個相當典型的由「他者偏見」內化為「自我認同」的概念。在十六世紀,歐洲人對於中華帝國人的認識基本是「皮膚白皙」,而從十八世紀開始,隨著「歐洲中心論」的逐漸喧囂,代表著落後與原始的「遠東」地區,其膚色不再被認為與白種人一致,而代之以「黃色」。

籠統地說(當然只是就奇邁可所要論述的方向而言),西方傳統中白色代表著神聖、純潔、智慧和高貴,黑色象征著邪惡、汙賤、死亡和野蠻,黃色則意味著不潔、低俗、病態與恐怖。羅新在【有所不為的反叛者】一書的「世上本無黃種人——讀奇邁可【成為黃種人】」中,對於「黃種人」認識概念的變遷有比較系統的論述。在此,我不想如麗學舌。同樣的,由於「成為黃種人」的論述涉及到人種分類學、體質人類學等領域,我也不想就這一問題進行深入探討。

我只想做一個很小的、不涉及政治的「知識考古」:

在十八世紀之前的歐洲人或者阿拉伯人眼中,中國人及它的鄰居們是什麽膚色?

回歷237年(851-852)成書的【中國印度聞見錄】,是中世紀阿拉伯人所著最早關於中國和印度的旅遊記,其中記載蒙舍(Mūja,即南詔)王國:

他們是白人,衣服類中國,產大量麝香……其地所產之麝香品質最佳且療效極佳。蘇萊曼,【公元九世紀阿拉伯人及波斯人之印度中國遊記】 [2] :

海洋之另一邊,和中國連線的部份是新羅半島,島民為白色人種,與中國王室相處和睦,並聲稱說,假如他們不向中國王納貢,上天就不會在其國土上降雨。公元1504年,一份當時的義大利報道提及,安東尼奧·德·薩爾達聶艦隊中這一年駛往印度的一艘艦上的船員,在奎隆遇到一些白人,他們國土上的人叫做Chins(註:即中國人)。 [3]

1505年,葡萄牙國王唐·曼內奧給天主教諸王寫了一封信長信,信中如此描述他所認識的大中華帝國:

他們有許多大國王,這些都服從一個統治者,而且都是白色人,頭發深褐色,居住在城寨中,該地方叫做Malchina(註:摩柯支那,即大中國)。1517年作為葡萄牙使節出使大明朝的多默·皮列士,在其著作【東方誌】中描述了被他們稱之為「Tabencos」或者「Taybin」(註:即大明)的帝國中的人民:

中國國王是一個異教徒,擁有大片國土和很多百姓。中國人是白人,和我們一樣白。她們像寒冷地方的女人一樣喝酒……她們和我們一樣白,有的眼睛小,有的大,鼻子如常。

1585年,【中國大帝國史】出版,立即轟動歐洲。作者為西班牙人門多薩,他雖然沒有到過中國本土,但是透過綜合以往各種關於中國的記載,以其學者的眼光、詩人的文筆,寫成了這一本關於中國大帝國的百科全書式史書,成為了18世紀前西方關於中國最為傑出的研究,先後被譯成拉丁文、義大利文、英文、法文、德文、葡萄牙文以及荷蘭文等多種文字,共發行四十六版。

在這部十八世紀前西方最典型的著作中,「白色的皮膚」依舊是西方人眼中的中國人,乃至遠東人的典型形象之一。例如:

帝國內地各省份的人則膚色白皙,越在寒冷的地方的人膚色越白。廣東省地處熱帶,當地人皮膚黝黑,但內地人和德國、義大利以及西班牙人一樣,膚色白裏透紅,有些人膚色稍深些。

同樣的,中國周邊的國家,其國人的皮膚也是白皙的:

中國西部有一白人的大帝國,帝國的另一端是波斯,該帝國名叫契丹,國內有基督徒居住,國王名叫馬努埃爾。交趾支那人皮膚白皙,穿著與中國人一樣。婦女賢淑,羞澀,衣服奇特但很典雅,男人發長且蓬松,並經過仔細梳理。(註:即越南)

由以上資料可以發現,在十八世紀以前,「白種人」似乎更能代表「他者」眼中的中國人,因為他們認為大中華帝國的人民與自己一樣,有很高的文明及文化,屬於文明人。

中國人對於「黃種人」話語的歡迎其實也是情有可原的,五行之中黃「土」居中、人文始祖為黃帝、帝王尚黃等等。

由「白種人」到「黃種人」,其實都是他者之眼。在中國古人的眼中,也是自認為皮膚白皙的,例如曾經跟隨鄭和四下西洋的費信,在其【星槎勝覽】中便對東南亞人與中國人做了膚色上的區分:

身膚黑漆,間有白者,唐人種也。「如何成為黃種人?」也許比「是否為黃種人?」的追問來得更有意義。就如福柯告訴我們的那樣,在現代文明飛速發展的今天,有了強大的社會機器的加入,各色流行價值觀的灌輸,「我是誰」成了一個「偽命題」, 思考「我是怎麽變成今天這個樣子的」,反而才能讓人看清楚外界力量施加於自身之後,導致的種種改變 。

三、所謂「得國最正」

一個國家得國的正與不正,就像小姐姐剛割的雙眼皮,剛開始會擔心會不會割得不好,然後男朋友說:哪裏會,特別好。然後自己照花前後鏡之後也開始自我陶醉,簡直太正了,像天生的一樣;到最後鏡子照多了,會感覺哪裏是像天生的,簡直比天生的還美,巧奪天工。其實所有割過的雙眼皮都是能看出來的,只是皇帝新衣沒人揭破罷了。

得國最正者,唯漢與明。這句話透過明清史大家孟森先生在【明史講義】中的反復闡發,在歷史學界變得盡人皆知。其實這句話不是孟森的原創,這句話在明初就已經出現,並且經過了明末的進一步極端,成為了「得國最正者,唯我大明」;然後一直影響到清朝,康熙帝即「得天下之正莫如我朝」;再到孟森這裏,作為反滿意識的體現,進一步闡發。一句話,九個字,其作為話術的流變史,串起來就是明清五百年。因此在這裏做一個知識考古,探討明、清「得國之正」概念的五百年話術流變史。

1、乞丐皇帝朱元璋的尷尬開國

孟森在【明史講義】中有句話很有名:

得國正者,唯漢與明。這句話不是孟森原創,而是借鑒的宋濂在洪武七年所撰【〈大明行事曆〉序】中的一段話:

然(朱元璋)挺生於南服,而致一統華夷之盛,自天開地辟以來,惟皇上為然,其功高萬古,一也;元季繹騷,奮起於民間以圖自全,初無黃屋左纛之念,繼憫生民塗炭,始取土地群雄之手而安輯之, 較之於古如漢高帝,其得國之正,二也 。古人的「得國之正」和我們現在概念裏的「得國之正」內涵完全不同。我們現在贊漢高帝和朱元璋出身草莽而得天下,是站在吳晗所謂的農民階級和地主階級鬥爭勝利的馬克思主義史觀的角度;而宋濂贊漢高帝和朱元璋出身草莽而得天下,是站在他們不受「弒,臣殺君也」的儒家思想的指責。從古到今,無論是周武王、唐高祖還是宋太宗,都是很典型的「弒」者。而漢高祖和朱元璋出身草莽,並非帝王之臣,自然不能談「弒,臣殺君也」。宋濂將他們的稱帝的動機形容為「奮起於民間以圖自全,初無黃屋左纛之念,繼憫生民塗炭,始取土地群雄之手而安輯之」,也就是說,我是農民的孩子,怎麽能當皇帝呢?但是眾人都說了,皇天上帝已經決定了,就由你來當這個皇帝,我也沒有辦法,只能勉為其難了。

宋濂之所以要在洪武七年義正言辭的提出「 較之於古如漢高帝,其得國之正,二也 」,是為了解決新生明朝的認同危機,其大環境是絕大多數元末知識分子並不認同明朝得天下的正當性,認為朱元璋取天下非其道,就像朱元璋自己在【大誥三編·秀才剁指第十】中所說的那樣:

朕知伯啟心懷忿怒,將以為朕取天下非其道也。和我們現在的想象不同,古人並不認為從最底層得到天下是多麽正當的事情,特別是掌握文化制高點的士大夫階級,對於草莽起家的朱元璋並不認同,認為其「取天下非其道」。

元亡之後,無數士大夫以或者激烈或者隱晦的方式反抗明朝的統治,上述剁指的伯啟只是其中之一。在北方韓宋和南方徐宋皆以恢復漢人統治為口號進行抗明起義時,傳統漢人士大夫的態度是期望元朝政府早日撲滅這些草寇。

以後來被朱元璋封為誠意伯、後世又被無數小說演繹為滅元第一功臣的劉基為例,在起義軍剛剛起事時,劉基在【送高則誠南征】一詩中直斥起義軍為谷中之草,必須盡快除之:

牧羊必除狼,種谷當去草;凱歌奏大廷,天子長壽考。

在起義軍勢力漸長,又在【感興詩】鼓勵元朝諸將效仿唐朝滅黃巢事:

摩崖可勒中興頌,努力諸公佐有唐。將元朝與有唐並列,比朱元璋等輩為黃巢。可見,在當時士大夫心中,以「日月重開大宋天」為口號的起義軍,和黃巢之流並沒有什麽不同。在楊訥先生的【劉基事跡考】中,有更詳細的敘述。

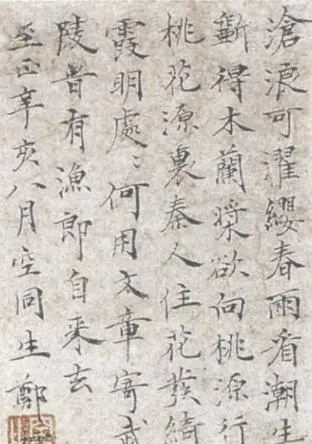

因此,在朱元璋建立明朝之後,士大夫依舊將其作為黃巢之輩看待,面對朱元璋的征用,有以死明誌者,有剁指明誌者,亦有在詩詞書畫中表達對新政權不滿者。例如旅順博物館有一副元朝人盛著所作的【滄浪獨釣圖】

這幅畫本身沒什麽特別之處,所描繪的也只是中國文人畫中很常規的歸隱之趣。但是它右上角的題畫詩卻十分有趣:

有趣之處一:詩以「滄浪可滌纓」開頭,表達對於現實政權的不滿;

有趣之處二:作者為「空同生鄭樗」,鄭樗全真教弟子,亦為【富春山居圖】的作者黃公望之師弟,而【富春山居圖】中黃公望自題的「 至正七年,仆歸富春山居,無用師偕往 」中的無用師,即為鄭樗。而【富春山居圖】被燒成兩段之後,後段則被稱為【無用師卷】;

有趣之處三:題畫詩的時間寫為「至正辛亥八月」(1371年),而元朝至正年號早在丁末年(1367年)就已經結束,1368年即為洪武元年。因此,此處的「至正辛亥八月」應為「洪武四年八月」。

此處鄭樗依舊使用元朝年號,且全詩都流露出希望能夠找到世外桃源之期望,對於明朝的不滿之處,溢於言表。

錢穆在【中國學識思想史論叢·六】「讀明初開國諸臣詩文集」一文中提到:

明祖開國,雖曰復漢唐之舊統,光華夏之文物,後人重其為民族革命,然在當時文學從龍諸臣,意想似殊不然。明太祖開國之後,其實文人普遍懷念元朝,而不滿新建立的明朝。此 【滄浪獨釣圖】上的鄭樗題畫詩,可以算是「以圖證史」的一個典型例子。

由此可見,在開國之初,一般知識分子對於新政權的認同並不高,遠遠不是我們後世所想像的大聲歡呼「得國正者,唯漢與明」。因此,解決明朝開國的認同危機就成了朱元璋及其文臣們的當務之急。

在這個時候,對於剛割完雙眼皮的明朝,朱元璋開始自問:會不會割的不好?幸好有暖男宋濂,告訴朱元璋:怎麽會不好呢?簡直和那個傳說中的大美女漢朝的眼睛一樣好看。

於是朱元璋滿意的笑了。

2、我朱元璋和劉邦是老鄉

明朝的塑造認同主要從兩個方面,一方面是風俗禮儀上恢復漢家之風(關於這一點,張佳博士的新書【新天下之化】有相當精彩的闡述,值得一讀再讀),一方面是塑造草莽得天下的正當性。

中國歷史上,有且僅有兩人起於草莽、終於皇帝,那就是漢高祖劉邦和明太祖朱元璋。因此,塑造和漢高祖劉邦的關系,成為了朱元璋及其後繼者永樂的必然選擇。

首先,將朱元璋的家鄉和劉邦的家鄉沛縣建立起聯系。在早期朱元璋的對其家族的自述中,相當質樸,並不和偉大人物扯上任何關系。無論是下限到龍鳳九年(1363)、朱元璋親自撰寫的【朱氏世德碑】,還是洪武十一年(1378)朱元璋認為再立的【禦制皇陵碑】,都相當坦率的承認本家朱氏出自金陵句容朱家巷通德鄉,也不是什麽顯赫望族,而是以「服勤農業」起家。

一副我是農民我驕傲淳樸作風,我很喜歡。

但是,到了永樂朝編撰的【明太祖實錄】時,這種樸素的表達消失了,不僅和傳說中的顓頊攀上了親戚,而且還將朱元璋禦口欽定的世居金陵句容,改為了世居沛國(劉邦的老家),後來有一支遷到了金陵句容朱家巷,並且世代都是豪富之家:

大明太祖聖神文武欽明啟運俊德成功統天大孝高皇帝,姓朱氏,諱元璋,字國瑞,濠之鐘離東鄉人也。其先帝顓頊之後,周武王封其苗裔於邾。春秋時子孫去邑為朱氏, 世居沛國相縣 ;其後有徙居句容者, 世為大族 ,人號其裏為「朱家巷」。這段話有兩點需要註意:

一、「 世居沛國相縣 」,也就是說到了永樂朝,朱元璋已經和劉邦成了老鄉,這是對宋濂「 較之於古如漢高帝,其得國之正,二也 」的進一步闡發,從取天下的相似性具體到了家鄉的一致性,完成了對於明朝反蠻夷之禮儀、塑漢家之衣冠的溯源性建構,以此獲得「得天下」的正當性;

二、「 世為大族 」,孟森在對自己「得國正者,唯漢與明」作解釋的時候,提到了漢高祖和明太祖不同於以往帝王的偉大之處,其中很重要的一條就是「 匹夫起事,無憑借威柄之嫌 」,也就是說朱元璋和漢高祖都是一介草民起事,能力以外的資本為零。但是很明顯,這只是後世人根據自己的「背景書」進行的一廂情願的建構,無論是朱元璋還是後來的宋濂,都從來沒有把自己草民的身份作為得到天下合法性的依據。反而,到了【明太祖實錄】中,世代務農的朱元璋家族搖身一變,成為了「 世為大族 」,主動拋棄了自己光榮的草民身份。

而這種對於朱元璋開國的拔高,到了嘉靖朝之後,隨著外部異族危機的越來越大,推翻異族元朝統治的朱元璋,被再次無限拔高,直接拋下了他費了好大勁才攀上的「老鄉」劉邦,成為了千古一帝:

獨我太祖高皇帝起自宇內風煙之中,迅掃胡腥,再開天地。故宋龍門頌其功高萬古,得國之正,則所以上承唐虞三代以來之正統者, 惟我明而已。以此方之,則謂漢、唐、宋皆閏位可也 」。[徐奮鵬:【徐筆峒先生文集】卷八【古今正統辨】,北京大學圖書館藏明刻本,葉4a—4b。]不僅挫宋巨唐被明朝人放進了閏位(和正位相對,表示得天下不正),而且連作為漢人締造者的漢高祖,也被放進了垃圾堆,直接被宣稱為「 皆閏位可也 」。簡而言之一句話,「得國之正, 惟我明而已」。

到了這裏,照花前後鏡的明朝不僅覺得自己的雙眼皮割得絲毫不做作,而且是古往今來最好看的雙眼皮,連那個絕世大美女漢朝的眼睛都比不上自己的。

3、「得國之正」,一個話術的歷史累積

至此,從朱元璋的「 將以為朕取天下非其道也 」,到宋濂的「 較之於古如漢高帝,其得國之正,二也 」,再到徐奮鵬的「 得國之正,則所以上承唐虞三代以來之正統者,惟我明而已 」,時間越後,明朝的得國被拔得越高,這正是顧頡剛「古史累積學說」在「得國之正」這個概念的很好提現。明朝前無古人的「得國之正」,透過歷史累積,最終達到了無與匹之的地步。

這一套「得國之正」的話術,到了清朝康熙帝,再次達到了高潮。

如果說「 得國之正,惟我明而已 」,還只是明朝知識分子的自我陶醉,那麽到了清朝,當康熙帝說出:

得天下之正者,莫如我朝時,這一套「得國」、「得天下」的話術,就得到了最高掌權者的直接背書,成為了最高政治正確。而伴隨著這一句話的背景,恰恰也是清朝在掃平全境之後產生的認同危機。

同時,不止康熙這麽不要臉的說過,雍正也說過:

爾等漢官讀書稽古,歷觀前代以來,得天下未有如我本朝之正者。況世祖、聖祖重熙累洽,八十余年厚澤深仁,淪肌浹髓,天下億萬臣民無不坐享升平之福。再同時,不止中國皇帝這麽說,越南也這麽說,越南後黎朝開國君主黎利表示:

自藍山而起義,憤北寇以舉兵卒能以仁而誅不仁, 以正而伐不正,復中國於明僭之余,取天下於明人之手,迄於一戎大定,四海底清,誕布大誥,以即帝位。 其得天下也,如此甚正。時間仿佛一個輪回,當朱元璋看到開國文人第一的宋濂所寫的「 較之於古如漢高帝,其得國之正,二也 」這句天才的建構話術時,肯定露出了滿意的微笑;但是他不會想到,幾十年後,越南君主便宣稱由於「取天下於明人之手」,所以「 其得天下也,如此甚正 」。更不會想到,幾百年後會有一個清朝異族政權取代自己的朱家天下,並且從異族皇帝的口中,說出:

得天下之正者,莫如我朝人們總是這樣,以為自己的雙眼皮一定比史上所有人都好看。

四、所謂「朱元璋從他外公那兒繼承抗元遺誌」

年幼的朱元璋,經常在油燈下,聽母親講自己外祖父陳公為了抗擊異族侵略、戰鬥到最後一刻的動人故事。外祖父的抗擊異族的英雄故事,深深的打動了朱元璋,在他心中種下了推翻元朝統治、重現漢族榮光的偉大誌向。

以上的故事,九分假,一份真。但是裹挾著目前的主流敘事,又因為自身極強的故事性,流傳甚廣。外祖父是抗元英雄、朱元璋從小敬佩他、於是長大了推翻暴元,這種「九世猶可以復仇乎?雖百世可也」的的武俠故事一般,這不比博人傳熱血!

可惜,謠言究竟是謠言。今天我想談三個問題:

1、謠言是如何產生的?

2、真相是什麽?

3、進一步的懷疑

1、謠言的產生

「朱元璋接續外祖父遺誌矢誌抗元」故事之濫觴在如今市面上最流行的兩本「朱元璋傳」:吳晗的【朱元璋傳】與陳梧桐的【朱元璋大傳】。

眾所周知,公開發行的吳晗【朱元璋傳】有三個版本:民國三十八年四月版、民國三十三年七月版以及建國後1965年版。

在前兩個版本中,對於這一事件的記載大概都為:

外祖父陳公那一嘴大白胡子,慣常戴上細竹絲箬帽,仰著頭,那叩齒念咒的神氣,還依稀記得…………那時外祖父在宋朝大將張世傑部下當親兵,韃子兵進來,宋朝的地方全被占了,連文丞相都打了敗仗,被俘虜過去。張世傑忠心耿耿,和陸丞相保著小皇帝逃到崖山,那年是已卯年(1279)…………外祖父掉在海裏,僥幸被人救起,吃了許多苦頭才得回家。 為著不肯再替敵人當兵 ,遷居到盱眙津裏鎮………… 到老年時常含著一泡眼淚說這故事 ,惹得聽的人也聽一遍哭一遍。「不肯再替敵人當兵」「常含著一泡眼淚說這故事」,描繪的是一個抗擊異族的老兵因大勢已去、無奈歸鄉卻始終不忘國恥的故事。

有趣的是,在1965年版中對於陳公兵敗後之事,吳晗的表述有了細微的改變:

外祖父掉在海裏,僥幸被人救起,吃了許多苦頭才得回家。 在本地怕又被抓去當兵 ,遷居到盱眙津裏鎮。由「不肯再替敵人當兵」到「 在本地怕又被抓去當兵 」,可以說是一個一百八十度的轉變。「 在本地怕又被抓去當兵 」的內涵非常豐富:

1、「又」代表著上一次在陳世傑軍中參加崖山海戰,不是自願,而是被抓了壯丁;

2、陳公遷到盱眙津裏鎮,壓根不是因為什麽「不肯再替敵人當兵」這麽崇高的意誌,而僅僅是符合一切草民「怕被抓去當兵」的小智慧。

應該說,在1965年版的【朱元璋傳】中,吳晗的表述雖然隱去了非常多的關鍵資訊,但是總體來說離事件真相比較近了。

但是,謠言總是累積的,吳晗好不容易把謠言扳回了一點。陳梧桐的【朱元璋大傳】橫空出世,在這本書中,陳公與朱元璋直接對接了起來,細節更加豐富、情節更加熱血,如今廣為流傳的謠言基本成型:

朱元璋時常想起兒時在油燈下聽母親陳氏邊紡紗邊給他講的外祖父陳公抗元的故事。五六十年前,朱元璋的外公曾在宋朝大將張世傑手下當過親兵…………外公也掉在海裏,僥幸被人救起,輾轉返回了老家。 母親講的故事,深深打動了朱元璋。他從心底裏佩服外公,盼著有一天能像外公那樣拿起長矛大刀,把蒙古、色目貴族斬殺凈盡,從此不再受他們的欺淩壓榨。前面和吳晗講的故事基本一樣,只不過加了「油燈下,聽媽媽講拿過去的故事」這種更加具化之描寫,為了故事的畫面感,這種處理是沒問題的。

但是最後一句就非常刺激了「 他從心底裏佩服外公,盼著有一天能像外公那樣拿起長矛大刀,把蒙古、色目貴族斬殺凈盡,從此不再受他們的欺淩壓榨 」,從吳晗的「 到老年時常含著一泡眼淚說這故事 」到陳梧桐的誓把那異族統治者殺個幹幹凈凈,陳公到朱元璋的反抗異族傳承,在此終於明確完成了,謠言也在此定型了,進入互聯網時代後,這種謠言幾乎成為了主流敘事。

但謠言畢竟是謠言。

2、真相是什麽?

首先,我們要辨析吳晗和陳梧桐相關表述的史料來源。在1965年版的【朱元璋傳】中,對於「外祖父陳公」的描述,標註來源為「【明史】卷三百【外戚陳公傳】」,那「外戚陳公傳」是怎麽記載的呢?

王姓陳氏,世維揚人,不知其諱。當宋季,名隸尺籍伍符中,從大將張世傑扈從祥興……王驚寤,身已在舟上,見舊所事統領官。 時統領已降於元將 ,元將令來附者輒擲棄水中。 統領憐王,藏之艎板下,日取乾糇從板隙投之,王掬以食。復與王約,以足撼板,王即張口從板隙受漿 。居數日,事泄,仿徨不自安。颶風吹舟,盤旋如轉輪,久不能進,元將大恐。統領知王善巫術,遂白而出之。王仰天叩齒,若指麾鬼神狀,風濤頓息。元將喜, 因飲食之。至通州,送之登岸。王歸維揚,不樂為軍伍 ,避去盱眙津裏鎮,以巫術行。吳晗1965年的敘述沒有欺騙,但是有隱瞞,隱瞞的是陳公靠著投降元朝的上司以及元朝將領,才能活一命,而且元將對於陳公還不錯,不僅「 因飲食之 」,到通州後,還「 送之登岸 」,並且,很明確的說了「 不樂為軍伍 」,全文沒有一句提到陳公對於異族之恨,描繪的只是陳公由於神靈保佑而死後余生的故事,因此,到了老年,即使陳公要「憶往昔崢嶸歲月稠」,也絕不是「 常含著一泡眼淚說這故事 」,而是興高采烈跟孫子們分享自己當年的驚險經歷以及自己運氣多麽好。

當然,我知道很多人會反駁:滿清修的【明史】也能信?你腦子是不是秀逗了?

不好意思,我預判了你們的預判。

接下來,我們看【明太祖實錄】對此事的記載:

揚王姓陳氏,世為揚州人,宋季從大將軍張世傑扈從祥興帝駐南元。至元己卯春,世傑與元軍戰,師敗,多溺死,王所乘舟亦為風破,幸及岸…………王驚窹,身忽在舟上, 見舊所事統領官,時統領已降於元將 ,元將畏舟重,凡有來附舟,重輙擲棄水中。 統領憐王,亟藏之艎版下,日取乾糇及漿,從版隙潛投飼之 …………王仰天叩齒,俄而風濤恬息, 元將喜,飲食王,復厚贈之,遂得還揚州 。久之,遷居於盱眙津裏鎮。可以看到,與【明史】的描述大同小異,應該來說,【明史】的敘述還更加詳細一些,「 不樂為軍伍 」的表述就是【明實錄】中所沒有的。

但是,我還是會想到有人會說:【明實錄】早就被滿清修改了,這都能信!!!

不好意思,身經百戰見得多的我,依舊預判了你們的預判。

我們直接上溯到該事件最原始的史源,宋濂【大明追崇揚王神道碑銘】中描述陳公的一生為:

王姓陳氏,世為維揚人,不知其諱。當宋之季,名隸尺籍伍符中,從大將張世傑扈從祥興帝駐南海,至元已卯春,世傑與元兵戰,師大潰,士卒多溺死。王舟亦為風所破,幸脫死達岸,與一二同行者累石支破釡煮遺糧以療饑。已而糧絶,計無所出,同行者曰:我等自分必死,聞髑髏山有死馬,共烹食之,縱死亦得為飽鬼,不識可乎?王未及行,疲極,輒晝睡, 夢幻一白衣人來謂王曰 :汝慎勿食馬肉,今夜有舟來,共載也。王以為偶然未之深信。俄又夢如初,至夜將半,夢中髣髴聞櫓聲 ,有衣紫衣者以杖觸王之胯曰 :舟至矣,奈何不起?王驚寤,身忽在舟中,見舊所事統領官。時統領已降於元…… 王仰天叩齒,若指麾鬼神狀,風濤頓息。 元將喜,因飲食之。至通州,賚王數巨魚,送之登岸。 王歸惟揚,不樂為軍伍 ,避去旴眙津裏鎮,擇地而居,以巫術行。可以看到,【明史】的「不樂為軍伍」是參考了這篇原始史料的,不僅僅是剪裁【明實錄】而成,這也是為什麽我常常說【明史】的編撰水平相當高、大家不要等閑視之的原因。同時,這篇神道碑銘還多了一個「 賚王數巨魚 」的故事,很明顯陳公對於自己這一段驚險經歷記得相當清楚,給後輩講的時候還會繪聲繪色的描述:

那個大官對你爸爸我佩服得五體投地,不僅好吃好喝的招待著,到了通州之後還親自把我送上了岸,還非得送我幾條大魚。你知道那個魚有多大嗎?說出來嚇死你個小家夥,它一口就能把你吞下去……這篇朱元璋草稿、宋濂潤色的「陳公行狀」有三點很關鍵:

1、用元朝年號。至元已卯春即1279年,此時是南宋小朝廷最後一個年頭「祥興二年」,但在此處,朱元璋用的是元朝年號,而非南宋小朝廷的年號,可見在朱元璋心目中,陳公的故事壓根沒什麽民族主義意義;

2、不避諱對投降元朝上司的感謝,以及元將的饋贈。對於陳公的上司,那位投降了元朝的統領,朱元璋描述的陳公故事裏,占有很大篇幅,把統領冒著生命危險兩次救陳公性命之事,描寫的非常詳細,充斥的是感激之情,而且民族主義的指責;

3、全文核心要點是陳公有神明保佑。【大明追崇揚王神道碑銘】的中心思想只有一個,陳公有神明保佑,才能投奔降元的上司,並且獲得元將的優待,這說明我大明太祖高皇帝是天生聖人,他的君臨天下是上天早就安排好了的。這在「神道碑銘」最後,宋濂敘述完朱元璋的行狀了,於是立馬總結了中心思想,並且進行了天命所歸的昇華,要不說別人宋濂怎麽是明初第一支筆呢,水平就是高:

今王當患難危急之時,神假夢寐挾之以升舟, 非其精誠上通於天 ,何以致神人之佑而至於斯也?王之群行,其詳雖若不可知,舉此而推之, 則其積德之深厚斷可信矣。惟我揚王,昔隸戎麾。 獰風蕩海,糧絕阻饑。天有顯相,夢來紫衣。 挾以登舟,神力所持。易死為生,壽躋期頤。 積累深長,未究厥施。乃毓聖女,茂衍皇支。

因此,從朱元璋的角度來看,陳公的故事只是一個老套的「君權神授」之塑造,至於陳梧桐所謂的「他從心底裏佩服外公,盼著有一天能像外公那樣拿起長矛大刀,把蒙古、色目貴族斬殺凈盡,從此不再受他們的欺淩壓榨」,相信朱元璋看到後也會很懵:

你在教我做事咩!!!3、進一步的懷疑

再進一步,我頗懷疑以上實際就是朱元璋外公自己出於職業習慣(算命)的口嗨,可能並不是真的。

「朱元璋的外公是崖山海戰幸存的殘兵」從史源上看是真的,但是除此之外,關於陳公和朱元璋的一切故事都是假的,甚至我懷疑陳公參加崖山海戰這件事,也極有可能是假的。

朱元璋和他這位外公壓根不熟,甚至可以說相當不熟,在洪武八年的【祭外祖揚王文】,只有一句話生拉硬扯把陳公和朱元璋扯上了關系:

外祖累世皆積陰功。朱元璋和陳公不熟也是情有可原的,因為老朱的母親從小可能就是個留守兒童,和自己爸爸應該也特別不熟。

還是在那篇【祭外祖揚王文】中,沒一句提到養育母親之類的話。反而是在【祭外高曾祖考妣】中寫到:

為其育母之深恩,曠如昊天後土。可見,朱元璋的母親從小是跟著爺爺奶奶長大的,父親反而管得少。

這和陳公的職業有直接關系,宋濂在【大明追崇揚王神道碑銘】描述陳公的職業為「以巫術行」,這玩意兒說得好聽點是算命的,說得不好聽是坑蒙拐騙。他一輩子估計也沒在巫(騙)術(人)上修煉出太深的道行,所以不可能坐在家中等人找上門來,只能是行走四方找生意。這種遊方術士在古代很常見,在朱元璋的那些「神話故事」裏,也都是遊方術士「上門服務」,沒見朱家人去術士家裏。

所以,朱元璋母親對這位父親估計也沒有太深感情,這也導致朱元璋在封揚王誥和祭揚王文中,並沒有像對以往親戚那樣感情充沛,顯得很寡淡和例行公事。

因此,像吳晗所謂的:

外祖父陳公那一嘴大白胡子,慣常戴上細竹絲箬帽,仰著頭,那叩齒念咒的神氣,還依稀記得。陳梧桐所謂的:

他從心底裏佩服外公,盼著有一天能像外公那樣拿起長矛大刀,把蒙古、色目貴族斬殺凈盡,從此不再受他們的欺淩壓榨。完全是全憑腦補的自嗨。

至於陳公參與崖山海戰這件事,雖然宋濂在【大明追崇揚王神道碑銘】中按照朱元璋的記述寫了,因此在史源學上是沒有問題的。

但是我實在頗懷疑這件事來自於陳公向來不靠譜的一張嘴。具體故事上面已經引了,我們可以再仔細進行分析,則又是神仙入夢,又是神仙瞬間傳送,又是一擡頭一念咒風濤頓息的。可能有人會認識這是朱元璋對自己祖上的神話,實際上,讀完朱元璋的所有文本就可以知道,他相對來說還是一個比較務實的人,雖然會給自己身上加上各種神話色彩,什麽一出生紅光滿屋啊、出門碰到神仙啊,這都是做皇帝的規定動作。除了自身,他是不太愛造神的,對於自己的祖上,很客觀,很少加進去什麽神神怪怪的東西。更何況,神話也得神話自己祖上啊,外公畢竟差了些。因此,根據朱元璋親口敘述潤色而成的【大明追崇揚王神道碑銘】,就顯得非常突兀。

所以,我頗懷疑整件事朱元璋沒有撒謊,因為他母親就是這麽跟他嘮嗑的,而他母親也沒撒謊,因為陳公當初就是這麽吹的牛批,甚至很可能他跟很多人講過這個故事,主要不是突出抗元,而是突出自己有神仙入夢、咒語能停風熄濤,說白了,就是為自己拉業務增加光環。

我們按照陳公自己吹的牛批,來捋一捋時間線,就會發現實在過去奇怪。

崖山海戰是1279年,宋濂【揚王神道碑】也說了陳公是「 至元已卯春 」參與的海戰,那個時候很明顯還是個年輕人,因此才有可能被抓壯丁去打仗,沒有結婚,更沒有小孩,他是在「避去旴眙津裏鎮,擇地而居」後才開始成家立業的。

因此,我們往大了估計,假設他那個時候三十歲(古人三十歲還沒結婚實在很少了),【揚王神道碑】說陳公活了九十九歲,那麽我們做一個簡單的加法:1279+69=1348。也就是說,如果他參與崖山海戰已經三十歲「高齡」了,他也得到1348年才會去世,也就是至正八年,那個時候他的女兒、朱元璋的父母都死了四年了。朱元璋1328年出生,那個時候都已經二十歲了。

而在【祭外祖揚王文】中,朱元璋說:

斯非上天後土之昭鑒,海嶽之效靈, 家祖、外祖累世皆積陰功 ,奚若是耶?這種話不太像一個和外公同時代生活了二十年的人說的,反而像一個壓根沒見過外公的人說的。因為除了這種玄之又玄的「陰功」之外,朱元璋沒有在任何地方談到和外公的任何聯系,這和朱元璋凡封或者祭親人,必然談兩人交往的傳統不符(十多歲父母雙亡的朱元璋極為看重親情,也愛追憶親情)。因此,朱元璋極有可能是沒有見過陳公的,至少是在能記事之前,陳公就已經死了。

如果按這麽倒推,99歲死亡的陳公在1279年崖山海戰時,至少已經四五十歲了。

所以,99歲肯定不足信,這應該來自於陳公的謊報年齡,這一點在術士身上套用很廣泛。崖山海戰則有可能來自於按照陳公這麽花裏胡哨的描述,我認為撒謊的可能性也很大。

因此「朱元璋99歲的外公參加過崖山海戰」這一論斷,我懷疑前半部份應該是假的,後半部份至少百分之五十是假的。

但是,關於這位揚王的可靠記載實在太少,反而是各種誇大其詞的傳說一堆堆的,希望以後能找到可靠的材料來支撐或者駁倒懷疑。

參考

- ^ 茅海建論清朝的宗藩關系

- ^ 阿拉伯波斯突厥人東方文獻輯註,P63

- ^ 十六世紀葡萄牙文學中的中國中華帝國概述,P68