成都都市圈 | 唱好「雙城記」,共建「成都圈」

秉持家國天下情懷,肩負建設理想人居使命擔當。清華大學中國新型城鎮化研究院、清華同衡規劃設計研究院近年來持續開展都市圈系列研究,在大力推動成渝地區雙城經濟圈建設的重要機遇期,兩家聯合團隊作為支撐單位全程參與了【成都都市圈發展規劃】的研究和編制工作,深度參與到成都都市圈發展謀劃,實作了都市圈理論研究與成渝地區發展實踐相結合。如今成都都市圈發展規劃成為中西部第一個獲國家發改委函復同意的都市圈發展規劃,與有榮焉。期待未來持續陪伴,巴蜀大地再續新篇!成都都市圈範圍主要包括成都市,德陽市旌陽區、什邡市、廣漢市、中江縣,眉山市東坡區、彭山區、仁壽縣、青神縣,資陽市雁江區、樂至縣,面積2.64萬平方公裏,2020年末常住人口約2761萬人;規劃範圍拓展到成都、德陽、眉山、資陽全域,總面積3.31萬平方公裏,2020年末常住人口約2966萬人。// 作者簡介

2020年1月,中央財經委員會第六次會議首提成渝地區雙城經濟圈建設。2021年10月,中共中央、國務院印發【成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要】,為成都都市圈建設賦予了新的時代背景。成都都市圈是推動成渝地區雙城經濟圈建設的先手棋,是服務成渝地區雙城經濟圈建設的支撐性工程,是實施四川「一幹多支」發展戰略的牽引性工程。日前,國家發展改革委函復同意【成都都市圈發展規劃】(以下簡稱【規劃】),提出錨定成渝地區雙城經濟圈,

全面增強成都都市圈現代產業協作引領功能、創新資源集聚轉化功能、改革系統整合和內陸開放門戶功能、人口綜合承載服務功能,做優成渝地區雙城經濟圈重要極核。

清華大學中國新型城鎮化研究院、清華同衡規劃設計研究院近年來持續開展都市圈系列研究,並作為支撐單位全程參與了【成都都市圈發展規劃】的研究和編制工作。本文從

空間最佳化、交通互聯、產研並進、雙向開放、服務共享、生態共治、機制創新

7個方面解讀【規劃】的特色亮點。

一、把握區域發展規律,空間最佳化支撐新格局

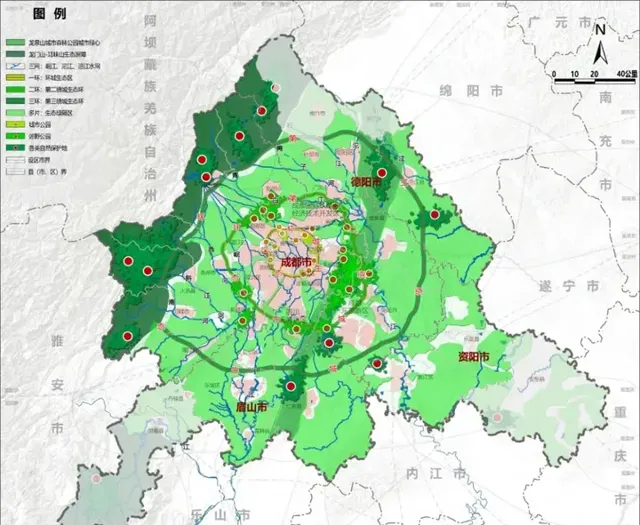

成都都市圈「三山三水,地理相連,文化相融,交往頻繁」,區域內坐落龍門山、龍泉山、邛崍山三大山脈,縱橫岷江、沱江、涪江三大水系,成德眉資4市地理相連,同構區域山水格局,城市文化互融、交往頻繁,德眉資3市與成都的人口流動數量約占所有城市與成都市人口流動總量的33%,成德眉資同城化發展具有「山同脈、水同源、文同根」的優勢。

成都都市圈位於成都平原經濟區內圈,人口、土地、水和能源等要素的綜合保障和匹配能力優越。

這一優勢使得「天府之國」多次在歷史重要時刻發揮戰略後方的關鍵作用。隨著基礎設施不斷完善、特色優勢產業快速發展、國際門戶樞紐加快建設,成都都市圈的綜合實力顯著增強,客觀上也要求都市圈的空間結構進一步最佳化完善。

成都作為都市圈的中心城市,仍處於集聚與擴散並存的發展階段。

成都發展優勢突出,德眉資3市與成都存在明顯斷層,都市圈是典型的強中心引領的極核型都市圈。

突出中心引領、強化區域聯動是當前最佳化成都都市圈空間格局的重點,也是【規劃】的重要引導方向。

成都正積極發揮中心城市引領功能,強化金融資源配置、全球貿易服務、對外交往門戶功能,提升融通放射線和服務保障能力。成都應有序疏解一般性制造業以及過度集中的公共服務資源,提升城市現代化治理水平,全面增強城市發展韌性和風險防控能力,將治理「大城市病」與帶動都市圈發展能階整體提升有機結合起來。德眉資3市發揮比較優勢、打造特色功能板塊,其中德陽積極打造世界級重大裝備制造基地、建立數位經濟創新發展試驗區,眉山聚焦打造高新技術產業集聚地、現代服務業發展示範區,資陽重點建設全國醫療器械產業基地、成渝門戶樞紐型臨空新興城市,與成都攜手推進都市圈功能體系整體完善,為最佳化成渝地區雙城經濟圈協同發展格局提供有力支撐。

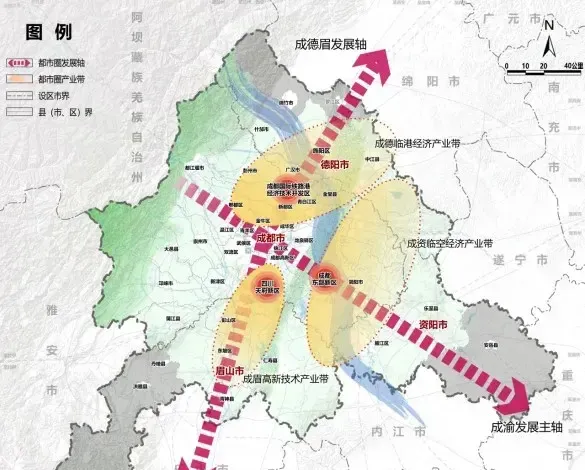

構建「兩軸」打造「三帶」,是【規劃】對成都都市圈空間格局做出的總體部署。 成德眉發展軸、成渝發展主軸是都市圈經濟聯系的主要方向,依托「三軸」加快成都國際鐵路港經濟技術開發區、四川天府新區、成都東部新區「三區」重大平台建設,打造成德臨港經濟產業帶、成眉高新技術產業帶、成資臨空經濟產業帶,利用4市交界地帶要素活躍、交通便利、成本較低的優勢,充分發揮「三帶」先行先試的觸媒作用,帶動其他地區融合發展。成都都市圈正在探索以點帶面帶動交界地帶融合發展模式,在2021年初確定了首批8個交界地帶融合發展精品示範點,已經取得了可喜成績,積累了寶貴經驗。

二、註重基礎設施先導,交通互聯構建新網路

【國家綜合立體交通網規劃綱要】明確提出:「加強

京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈四極

之間聯系,建設綜合性、多通道、立體化、大容量、快速化的交通主軸」。

成都都市圈正依托航空、鐵路交通優勢加快提升國際門戶樞紐能階,為「第四極」提高參與全球資源配置能力奠定堅實基礎。

統籌布局以成都為中心樞紐的多層次軌域交通網路,加快打造軌域上的都市圈。

【規劃】提出推動幹線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路和城市軌域交通「四網融合」,構建軌域交通1小時通勤圈。2020年以來,市域鐵路成資S3線開工,成都外環鐵路、成德S11線、成眉S5線前期工作推進順利,並積極探索利用既有鐵路富余能力開行城際、市域(郊)列車,相關工作獲得國家發展改革委的充分肯定。同時持續最佳化動車公交化營運,成都至德眉資動車用時縮短至23分鐘以內,都市圈日開行動車104對、日均客流量2.4萬人次,穩定開行10條跨市公交、日均客流量2.2萬人次,居民跨市出行體驗得到明顯提升。

三、推進創新生態共建,產研並進塑造新優勢

成都都市圈協同打造創新共同體,加快高能階創新平台建設,增強創新資源集聚轉化功能,支撐成渝全域打造科技創新高地。

4市加快推動天府實驗室、國家重點實驗室等戰略科技平台建設,高水平建設綜合性科學中心;同時大力吸引集聚工程研究中心、產業創新中心、技術創新中心、制造業創新中心等創新平台,在航空航天、精準醫學、軌域交通、電子資訊等重點領域開展集中攻關,推動創新與產業融合發展。

成德眉資4市積極發揮各自特色產業優勢,協力構建錯位發展、集群成鏈的現代產業體系。

依托「三區三帶」共建跨區域產業生態圈,4市聯合成立電子資訊、智慧制造、醫藥健康等產業生態圈聯盟,推動形成「研發+轉化」「總部+基地」「終端產品+協作配套」等產業分工模式,加強產業分工協作,提升產業鏈競爭力。成都積極增強科技創新策源、金融資源配置、全球貿易服務等功能,有序疏解一般性制造業,帶動都市圈產業鏈競爭力整體提升;同時加快構建以德陽為中心的重型裝備制造產業生態圈、以眉山為中心的川菜調味品產業生態圈、以資陽為中心的口腔醫療服務及口腔裝備產業生態圈,推動德眉資3市重點突出「長板效應」,「做好自己擅長的事」並「被其他城市所需要」。

成都都市圈依托「夜經濟」「周末經濟」等新消費場景和契機,大力發展現代服務業,激發內外迴圈活力。

【規劃】提出推動成德眉資共築現代服務業高地,全面提升消費供給能力。成都建設國際消費中心成效顯著,在【2020國際消費中心城市發展指數研究報告】中成都排名第3,僅次於上海、北京。成都都市圈數位文化體育、智慧旅遊、音樂文化產業等新業態新模式不斷湧現,既有效激發了超大規模市場的多元消費潛力,又塑造了「最具煙火氣」的都市圈獨特品牌,為打造富有巴蜀特色的國際消費目的地奠定了堅實基礎。

四、打造行內外暢平台,雙向開放建設新高地

國際化、開放性成為成都都市圈著力塑造的重要區域發展標識。

成都都市圈具有「陸海內外聯動、東西雙向互濟」的開放合作優勢。都市圈正全力打造內陸開放戰略高地和參與國際競爭的新基地,【規劃】在「提升開放合作水平」內容中提出了構建全方位立體開放合作新格局、協同搭建開放合作平台、一體推進更高水平對外開放等任務。成都都市圈加快融入長江經濟帶、南向開放戰略通道、西向聯動開放和北向出川開放合作廊道,勾勒出全面開放格局的宏偉藍圖。

成都都市圈加快打造高能階開放平台,「以點帶面」發揮引領帶動作用,成為「第四極」對外開放的重要門戶樞紐。

在「三區三帶」中布局自貿試驗區、四川天府新區、成都國際鐵路港經濟技術開發區、成都天府國際機場臨空經濟區,共建共享交通樞紐、開放口岸、國際(地區)合作園區,有效提升開放合作水平。例如,中歐班列集結中心示範工程建設加快推進,不斷完善「幹支結合、樞紐集散」的高效集疏運體系,助力企業在辦理跨區域進出口業務時降低成本、壓縮時間;成都國際鐵路港經濟技術開發區首創拼集運模式、平行進口汽車海鐵聯運監管模式等創新改革成果,大力推動降低涉企收費,全力打造國際一流的營商環境。

五、突出公共服務共享,幸福家園點亮新生活

成都都市圈以實作基本公共服務同城同標為導向,協同推進公共服務共建共享。

4市已經建立都市圈社保協作機制,實作異地就醫直接結算;在全國率先實作職工醫保參保關系異地轉移「一站式」通辦。成都都市圈的居住區15分鐘生活圈公共服務設施密度達到963.4個/平方公裏,社群便民服務設施具有極高的豐富性和可達性,生活便利性與上海、廣州等發達地區都市圈相比也毫不遜色。

【規劃】要求逐步實作公共產品和服務跨市供給,共同打造便捷安逸的幸福家園,為成渝全域樹立高品質生活的樣板區。

在教育方面,統籌教育資源跨市配置,最佳化成德眉資4市中小學布局,並部署教育平台、研學基地、產教融合等教育合作共享工程。在醫療方面,加快推進疫情防控、城市醫療集團和專科聯盟、醫療機構高品質發展、互聯網醫療等醫療衛生擴容延伸工程,促進醫療服務均質化發展。在文化體育方面,建設都市圈演藝聯盟,聯合打造三星堆、大熊貓等天府文化名片,加強體育賽事和戶外運動資源統一規劃開發,推動文化體育設施向全體居民開放。4市協同增強優質公共服務供給能力,人民群眾的同城化新生活不斷豐富、獲得感持續增強。

「天府之國·安逸生活」吸重力不斷提升,成為成都都市圈的核心競爭力。

六、強化生態環境共治,公園城市繪就新畫卷

成都都市圈地處長江上遊,地形地貌豐富,在全球生物多樣性保護中占有重要地位。自2019年【成都平原經濟區生態環境一體化發展框架協定】簽署以來,4市認真落實都市圈生態環境聯防聯控聯治方案,依托優越的生態本底條件和良好的山水聚落特征,發揮成都「公園城市首提地」的重要引領作用,協同共建踐行新發展理念的公園城市示範區。

【規劃】提出構築多層次、網路化、功能復合的生態空間格局,協同推進全面綠色低碳轉型發展。

2020年以來,成都都市圈制訂區域大氣汙染防控科技攻關方案,空氣品質聯合預測預報系統、成德眉資河長制E平台建成投用,2021年上半年都市圈32個國考斷面水質優良,空氣優良天數率82%、同比上升4.7個百分點。成徳眉資4市攜手共建龍泉山城市森林公園、大熊貓國家公園,目前龍泉山已累計完成增綠15.7萬畝,龍泉山脈生態、社會、經濟等綜合效益不斷放大。4市積極落實「雙碳」戰略,完善排汙權、水權、林權交易市場,建立生態產品評價體系,持續探索生態產品價格實作機制。隨著公園城市茂林修竹、美田彌望的圖景徐徐再現,

成都都市圈的綠色生態優勢加快轉化為發展優勢,日益成為美麗中國的價值典範,為「第四極」大力推進生態文明建設提供了有力支撐。

七、豐富制度體系供給,機制創新探索新示範

中央財經委員會第六次會議賦予成渝地區雙城經濟圈探索經濟區和行政區適度分離的改革任務,成都都市圈將強化重點領域體制機制改革系統整合優勢,

率先打破行政區劃藩籬、豐富都市圈同城化發展制度體系供給,為「第四極」改革創新提供先行先試的探索經驗。

為進一步深化改革,【規劃】部署了要素市場一體化、營商環境、城鄉融合發展等重點領域改革探索。

一是強調要素市場一體化改革,搭建綜合交易平台,推動土地、資金、人才、技術、數據等要素在都市圈內自由流動,發揮市場在要素配置中的決定性作用。二是協力提升都市圈營商環境競爭力,推動政務服務跨市通辦,協同釋出「零跑腿」事項清單,建立跨區域社會信用體系,持續推動跨行政邊界辦事成本、交易成本、資源流動成本最小化。三是依托成都西部片區國家城鄉融合發展試驗區建設,探索都市圈各市戶籍準入年限累計互認、科研人員入鄉兼職兼薪和離崗創業等機制創新,有序推動公共服務和市政公用設施向鄉村延伸,暢通城鄉要素雙向流通渠道、最佳化城鄉公共資源配置。在此基礎上,鼓勵都市圈在發展同城化投資基金、建立稅收分享和經濟統計分算機制等領域進行深入探索實踐;建立成德眉資同城化綜合試驗區,強化重點領域改革的系統整合,形成更多體制機制創新成果,為全國都市圈高品質發展提供經驗示範。

2021年10月,中共中央、國務院印發【成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要】,要求打造帶動全國高品質發展的重要增長極和新的動力源,既是對成渝地區已有發展成就的肯定,也包含了在新發展階段對成渝地區更高的期許。以【成都都市圈發展規劃】獲得國家發展改革委函復同意為新的起點,成德眉資4市將繼續

唱好「雙城記」,共建「成都圈」,支撐「第四極」,攜手建設面向未來、面向世界、具有國際競爭力和區域帶動力的現代化都市圈,為支撐國家重大戰略實施、參與全球競爭合作發揮新的更大作用。