歷史上,是先發現了維生素K的對抗劑(雙香豆素,dicoumarol),然後輾轉又輾轉才發現維生素K的。所以,生活中維生素K算個比較冷門的維生素了,但在臨床醫學中是非常重要的。

大約在上世紀20~30年代,有人發現家畜吃了某些草(苜蓿)後,結果七竅流血而亡,當時還給這現象起了個名字「Hemorrhagic Sweet Clover Disease」(出血性甜苜蓿病)。

上圖的苜蓿,是食草牲畜比較喜歡吃的食物,裏面存在有一種叫雙香豆素(dicoumarol)的東西,是維生素K的對抗劑。其實,草裏面的雙香豆素(dicoumarol)含量其實很低,遠到不了一吃就中毒的水平,但食草動物有些實在不太好的吃法,就導致了能致死性的出血「Hemorrhagic Sweet Clover Disease」,歸納起來有:

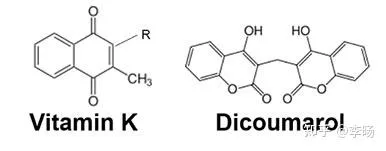

雙香豆素(dicoumarol)對的維生素K的對抗,是發生在肝臟制造凝血因子的環節的,所以要在動物吃進去之後,才能分別發生作用,進而產生對抗,而當同時存在在體外的時,並不矛盾也並不對抗。具體如下:

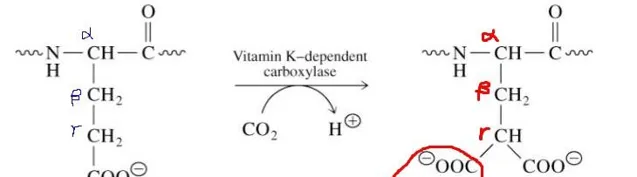

絕大多數凝血因子(clotting factor)都是肝臟產生的一種「待啟用」狀態的前體。它們需要一個稱為「γ位梭基化」(γ-carboxylation)的過程:

如上圖。凝血因子的前體合成出來後,又要在其谷胺酸殘基側鏈(glutamate residue)上,再添加了一個羧基「-COOH」。按照胺基酸碳鏈碳位的方式,發生在第三個碳位上,所以叫「γ位梭基化」(γ-carboxylation)。

- 這個添加羧基的「γ位梭基化」(γ-carboxylation)過程,要 維生素K協助 ,否則肝臟產生的凝血因子就沒有什麽活性;- 這個添加羧基的「γ位梭基化」(γ-carboxylation)過程,可被 雙香豆素(dicoumarol)阻斷 ,讓肝臟產生的凝血因子沒有什麽活性;

因此,維生素K和雙香豆素(dicoumarol)僅僅是在肝臟造凝血因子這一件事上,才相互看不慣互相掣肘的,而在其他場所是完全可以和平共處求同存異的。比如,在綠色植物的葉子裏,或在人類復雜的食物中。

而前面提到的家畜,吃苜蓿出現的「Hemorrhagic Sweet Clover Disease」(出血性甜苜蓿病),是因為一次吃的太多太集中了,且因為草葉腐敗等作用,維生素K和雙香豆素(dicoumarol)的比例,向後者傾斜了,所以家畜就出現凝血功能的諸多障礙,常見的有:

總之,就是會莫名其妙的內外出血,以致死亡。

實際上,其他動物(包括人類)在以上條件下,也是一樣會出血而死的。只不過其他動物的食物結構要比純食草的家畜要更安全一些,拿人類這種會做飯的雜食動物舉例子:

維生素K其實有很多亞型,植物裏面的K1和由腸道細菌產生的K2。總體而言,人類是不太需要補充任何一種的,因為靠植物食物來源 + 腸道細菌生產,真的足夠了。然而,維生素K1和K2都是偏脂溶性的,在攝入的食物有充分的脂肪時,更容易充分吸收,比如這樣炒得油光鋥亮的「油 ~ 菜 ~」

但,如果完全不吃任何脂肪,卻只吃「雙香豆素(dicoumarol)> 維生素K」的發酵腐敗的甜苜蓿,那就和家畜一樣出問題了。人類和多數其他動物,都不太會出現這情況。

但在如下情況,人類也會出類似K的問題:

【完全不吃蔬菜 + 吃廣譜抗生素 + 華法林】

以上三者看似八竿子打不著,但完全完全可以在臨床場景下發生,進而導致嚴重的維生素K的缺乏而凝血因子都活性不足的同時,又有華法林(Warfarin)進一步抑制活性凝血因子產生,一樣會到處出血而發生危險的。

【早產兒】也會有類似情況,可以按照以上思路理解 (早產兒 → 腸道功能不行。吃東西不行的同時菌群建立慢,弄不好還要用抗生素)

PS:維生素K主要功能就是凝血因子活化,但還有個偏門功能:成骨過程中,有些蛋白也需要發生「γ位梭基化」(γ-carboxylation),需要維生素K的協助。所以,孕婦吃華法林(Warfarin)會透過胎盤,影響胎兒骨骼的上述過程而導致畸形。

最後,多謝 @阿源老師 提供線索,還真有吃苜蓿的!涼拌炒菜做餡兒好像都行 ~ 中國吃貨真偉大!

丨醫學科普:要靠譜丨醫學英語:太重要丨