話說上世紀末的某一天,位於人民廣場的上海市政府忽然提出了一個問題:「市中心的人怎麽越來越多啊?感覺好擁擠好堵車。伐開心。哪能辦?」

說時遲那時快,座下有某專家近前言道:「既然市中心的車太多了,人也太多了,那大家就不要都擠在一起嘛,明明郊區風景優美人煙稀少環境宜人,把市民們都遷去那裏。這樣一來,市中心人少了,自然就不擁堵了嘛。」

市政府聽聞大喜,於是做了一個愉快的決定:「市民朋友們,你們不要在市中心待著了,都去郊區那裏幸福地生活吧!」

於是,一系列的人口疏解的政策出台了,其中主要包括以下幾項:

1,嚴格限制市中心的居住用地出讓和住宅建設;

2,對市中心進行大規模舊城改造,把舊區居民拆離市中心;

3,在近遠郊各處興建大型居住社群,以承接新增人口與市中心遷出人口。

4,在郊區建設獨立新城,增加就業崗位。

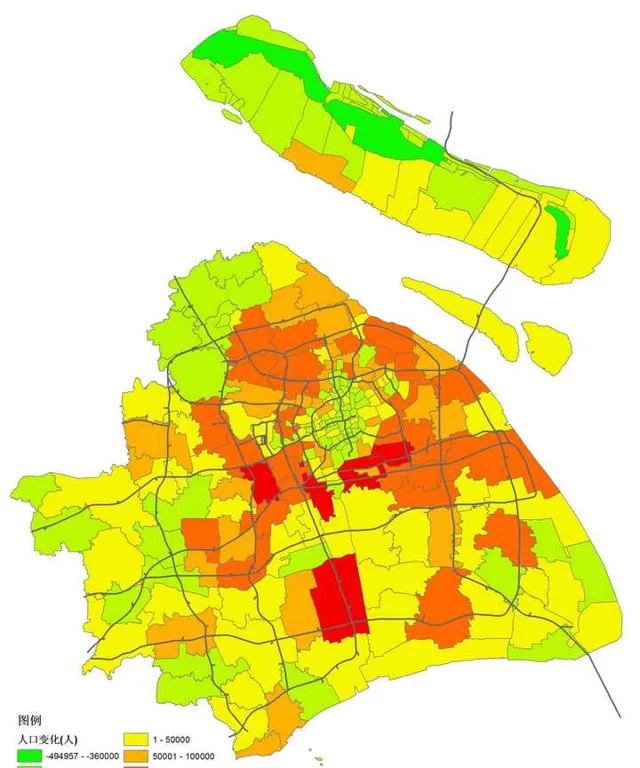

疏解效果如何?看圖便知。下圖是上海市五普到六普各個街鎮的人口數量變化(綠色表示人口減少)。

我們不得不欽佩上海市政府強大的執行能力。在全市人口高速增長了近30%的巨大壓力下(從2000年的1800余萬增長到2010年的2300余萬),在城市近郊區及新城人口大部份都有可大幅增長的情況下,而市中心(除了浦東以外的內環線以內區域)的人口數量竟然硬是被降了下來。我們不能不說這是可以載入史冊的人口疏解的大勝利。

是的,人口疏解成功了,那麽擁堵緩解成果如何?

請看報道【全國50城市上班族通勤調查】。

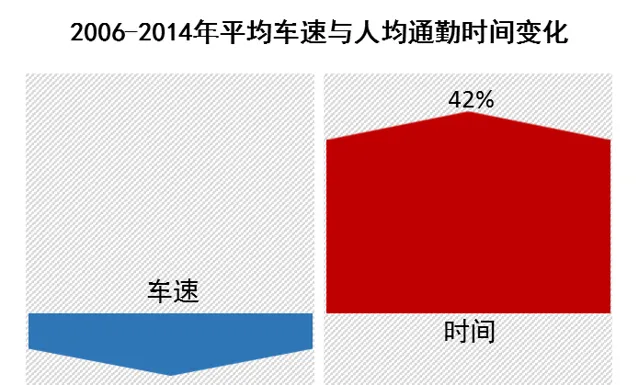

該報道提到:2014年上海以平均通勤距離18.82公裏居全國第二(北京以19.2公裏居首,優勢有限請帝都加油保持),平均耗時51分鐘。從2006年到2014年,上海人均通勤時間分別增長了42%。全市道路交通平均車速下降了13%。見下圖:

咦,說好的不堵車呢?不是說人口疏解了就不擁堵了嗎?

事實上,要理解人口疏解與交通擁堵的關系,我們需要回到概念的本質來探討。 交通擁堵是什麽 ?它是: 在某個時間段內,在一定空間範圍裏由於交通供給無法滿足出行需求所產生的一種現象。

因此,我們可以從相關關系上進行簡單的歸納: 出行需求量 = 出行次數* 出行距離, 擁堵程度與出行需求量和交通供給有緊密的相關關系。因此, 在某個時間和空間內 ,

擁堵程度 ∝ (出行次數* 出行距離)/ 交通供給 。

也就是說,擁堵程度與出行次數和出行距離是正相關的;而與交通供給是負相關的。而在這三個指標中: 出行次數 ,一般與城市總出行人口和人口結構有關; 交通供給 ,一般與城市的交通基礎設施投入及管理水平有關,而這兩個指標與人口疏解的關系不大。那麽人口疏解是否能解決擁堵問題的關鍵就在於: 人口疏解政策是會讓出行距離變得更長,還是更短呢?

在理想(從田園城市開始)當中,偉大的城市規劃者們總是希望把人們從市中心搬遷至郊區,然後在那裏建立起一個自給自足的新城,規模不大,出門方便,有工作有房子有配套有環境,人們在那萊恩居樂業,沒事打死也不來市區。在這樣的理想模式下,出行距離當然會下降。整個城市的擁堵程度當然會緩解。但是,現實呢?

以上海引以為傲的軌交系統來看吧。我們選取上海軌域交通某工作日早高峰客流的數據制作出下圖。

可以看到,工作日早高峰時段(早7點至9點),除2號線外的所有軌域交通路線,均呈現明顯的高擁堵單向客流(顏色越紅,流量越大)。其中1號線、3號線、9號線、11號線都顯示出了相當嚴重的客流不均衡度。

那這些擁擠的客流都是去哪呢?

我們透過軌域交通刷卡數據,整理出下圖(軌域交通出行的OD分布圖)。

透過分析OD分布規律可以得出每兩個站點之間的關聯度。相互來往人數越多(在圖中表現為顏色越紅),表明關聯度越高。從上圖可以看到,無論是市區的站點、還是郊區的站點,其關聯度最強的指向只有一個,那就是 市中心 ;也就是說,無論人們在哪個站點擠上了地鐵,他們大部份的出行目的地只有一個,那就是 市中心 。

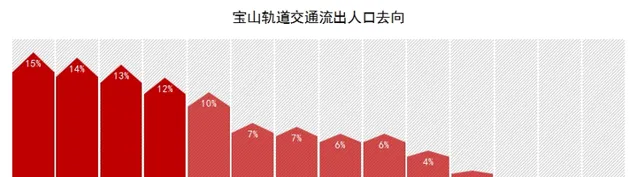

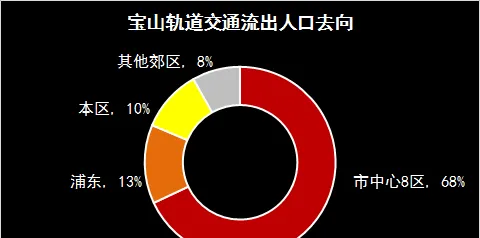

以寶山區為例,我們再深入看一下。根據軌交刷卡數據,區內工作日早高峰內搭乘地鐵平均流出19萬人(根據軌域交通分擔比,我們估算寶山區竟有100萬人外出工作)。而根據全市所有站點的OD分布,寶山區人口前三個主要出行目的地依次為黃埔、徐匯、浦東,三者之和共計54%,市中心八區和浦東之和更是達到81%。如下圖所示:

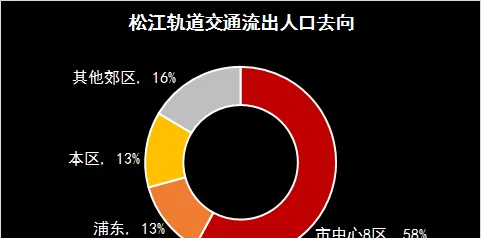

相類似的,9號線沿線的松江,在早高峰也是呈現同樣的特征,出行目的地中市中心八區和浦東之和占到71%。

早高峰那麽多人出行去市中心,都是去幹嘛呢?為什麽不在政府規劃好的新城(寶山和松江都有新城)萊恩居樂業,過著「出門方便,有工作有房子有配套有環境,沒事打死也不來市區」的幸福生活呢?

答案很簡單。 他們要去市區上班。

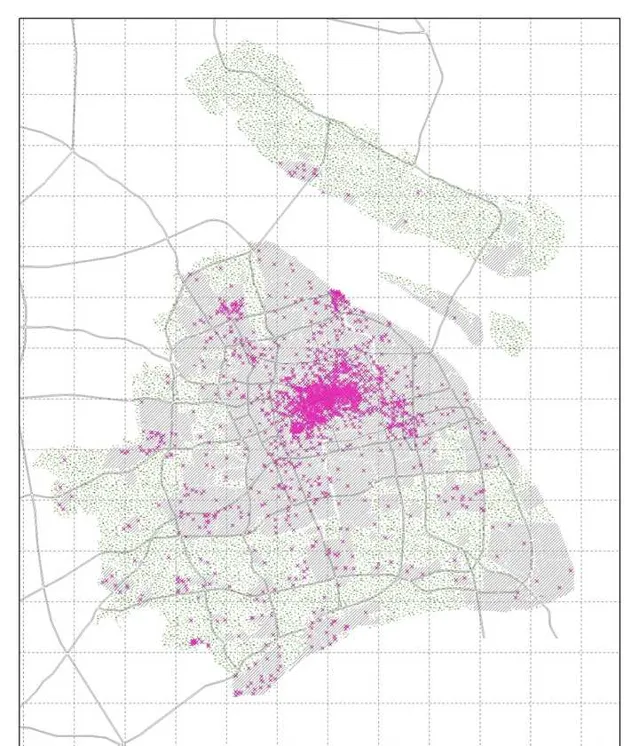

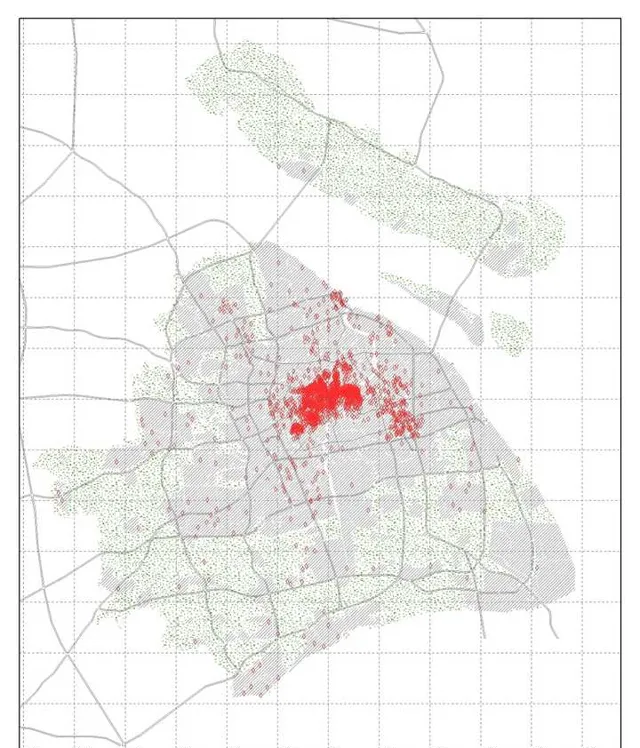

我們根據第二次經濟普查數據,制作了上海市生產性服務業的就業崗位分布圖:

結果很明顯: 生產性服務業的就業崗位高度聚集在市中心 。除了浦東張江,其聚集的範圍連中環線都沒突破。我們再把這張就業崗位分布圖和軌交早高峰各站點出站人流量圖(深色點代表出站人流量的強度)做個比較:

是不是高度一致?沒錯,這就是魔都每天早高峰擠地鐵的人們的目的地——上海各類高端服務業就業崗位所在地:市中心。

總體而言, 在高端就業崗位仍然集聚在市中心的情況下,即使市中心人口數量減少、密度降低,人口得到了疏解,但被疏解的群體依然需要每天通勤至市中心工作。因此,疏解人口本身只會大振幅增加居民的出行距離,從而加劇城市的擁堵程度。

那麽,我們進一步思考,在人口疏散的同時也疏散就業崗位,是否能緩解擁堵問題呢?

是否能緩解我們且放其後,問題是,上海市政府是否有能力疏散高端就業崗位?

事實上,對於疏解中心區功能,大力發展周邊新城這件事,上海已經努力多年了。從口號到實踐,各種手段都在使用,減稅,補貼,供地,無不用其極。結果呢?

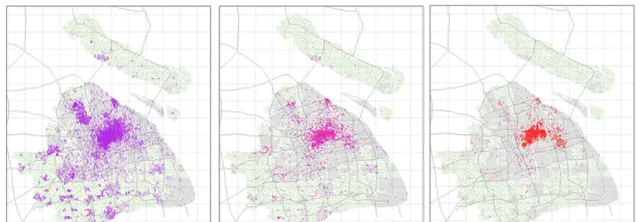

我們用三張圖來說明。

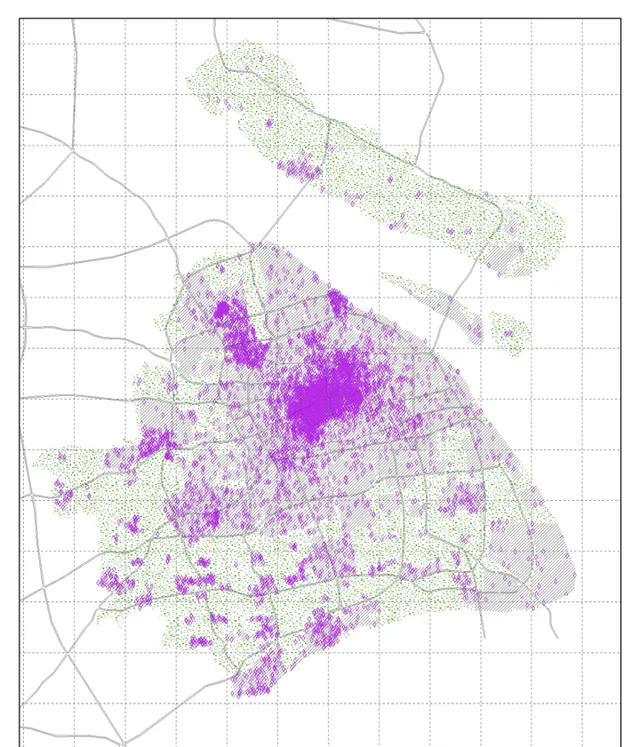

第一張圖:00年至08年期間上海新增生產性服務業企業的空間分布圖。

雖然新增的企業還基本上集聚在中心區,但是周邊郊區新城貌似也有了不少的增長嘛,功能疏解,效果喜人!

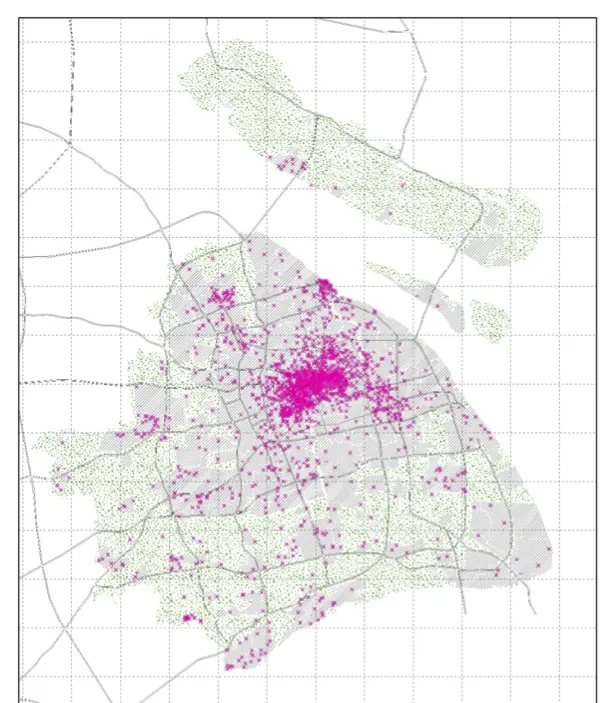

第二張圖:00年至08年期間上海新增生產性服務業就業崗位的空間分布圖。

怎麽回事?在就業崗位方面,本來長勢喜人的郊區忽然就稀疏了下來。

再看第三張圖:00年至08年期間上海新增生產性服務業企業營收的空間分布圖。

郊區在哪?…….

我們再全部對比看一下:

是的,政府努力地在中心城之外的地區(以新城為主)鼓勵高端服務業的發展。透過補貼,減稅,供地,等等,試圖對市中心服務業功能進行疏解。有效果嗎?當然有,企業會去的,它們去註冊(去領補貼啊,註冊一下而已)。但是人會去嗎?當然不會,誰去那上班啊。自然,錢也沒來。

可見,即使強大如上海市政府,有些事情,也是辦不到的。

為什麽呢? 因為所謂疏散,是經濟要素的空間移動。在這個問題,企業比人要堅定的多,它們遵循著更嚴格的空間密度規律。

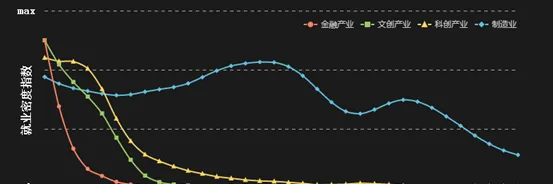

見下圖:

此圖是根據經普數據分析的上海四個主要產業部門就業密度在空間上的分布特征。其中,金融行業高度集聚在市中心3km處,其次是文創,8km,再次是科技,12km。從規律上看,未來上海核心發展的這三大產業都不支持在城市外圍集聚。向郊區新城疏散就業崗位,本質上就是逆市場規律而行。

值得一提的是,制造業則是一條更平穩的曲線,在距離市中心15km之外,還能有一個新的高點。事實上,只有制造業能夠在城市郊區保持其就業密度,同樣地,也只有以制造業為主的 產業新城 才能夠實作人口疏解和崗位疏解的雙重目標,很可惜,制造業從業人員占比已經從2000年的37%持續下降至現在的30%,它已經不再是上海未來就業的主要載體了。這是另外一個話題,不再展開。

市場的規律是很頑固的,高端服務業就是無法離開市中心;它們只選擇在城市中心聚集,盡管聚集的尺度略有差異。

所以,即使上海市政府強大到能夠打敗市場規律(我相信多花點錢肯定辦得到),真的在城市外圍地區發展出新的服務業就業的集聚區域,在遠郊新城實作了某種程度的自我平衡。但只要市中心的就業崗位數量不隨著人口疏解而減少,交通擁堵便只會持續加重。

無論是市場規律還是國際城市經驗都告訴我們:

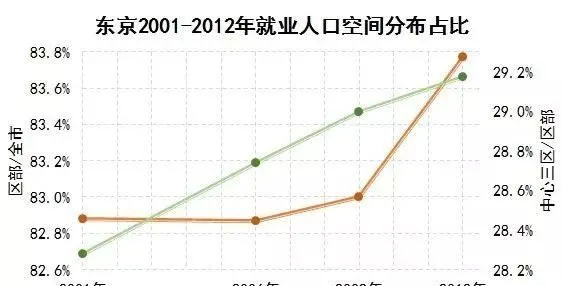

一個以服務業為主的國際大都市將不可避免地仍會保持其市中心就業崗位的高速增長和持續集中

。即使是被學界認為新城戰略非常成功的東京,在過去的十幾年中,其崗位的空間集聚度仍然在不斷加強,崗位總體上仍然呈現空間極化的趨勢。如下圖所示。

回過頭來看,但上海市政府又是否能夠(或者說有意願)來減少市中心的就業崗位數量呢?

對於這個問題我們無法回答。

但是,

我們所看到的是,僅2013年一年上海中心城區便有約1000萬平方米的辦公商業建築竣工;我們看到的是,中心城區還有約100平方公裏的工業地塊有待更新為辦公和商業功能;我們看到的是,市中心還有繁重的舊城改造工作(僅虹口一區就有500萬平方米的拆遷量),那些拆二代正等著這些舊區變成更有價值的商業開發……

這一切,都會讓上海的市中心變得更有活力,也會給上海的市中心帶來更多的就業崗位。

上海就是這樣一個城市。

在這樣一個城市裏,假如我們依然嚴守人口疏解的政策,嚴格控制市中心的人口,使郊區(包括新城的)人口不斷增長擴大,我們會得到什麽?我們不會得到傳說中的「田園城市」。我們只會得到一個通勤距離越來越長的城市;一個綜合交通不堪重負的城市;一個無論你修多少地鐵到郊區早高峰時永遠都是一邊擠不上一邊是空車廂的城市。一個越來越擁堵的城市。

最後正式回答一下題主的問題:

大城市疏解人口能緩解擁堵嗎? 不,人口疏解,讓城市更擁堵。

就是這樣。