微博上有一個以訛傳訛的漫畫(http:// weibo.com/1771140437/yd aox3d5K ),稱 「A 盤是 3.5 寸盤,B 盤是 5.25 寸盤」。這個九格漫畫中的前五格都是錯的。

@cOMMANDO 的回答非常贊!簡潔,清晰,資訊量大,並且有趣,所用比喻毫無任何牽強。強力推薦大家閱讀。有知友提到了 StackExchange 上相同問題的回答 [1] ,我覺得寫得還不夠好,我來提供一個不如 @cOMMANDO 有趣但資訊量更大的回答吧!

A 盤和 B 盤都是軟碟。不!分!大!小!也不分尺寸! 最早的 A 盤 B 盤都是 5.25 寸盤好不好!軟碟尺寸變小只是技術前進演化的結果! (啊,嚎叫一下好酥服……)

--------------

簡要回答

--------------

- 1970 年代末、80 年代初的微型電腦,只有一個 軟碟機 ,碟符「A:」(即 A 盤)。

- 電腦只有一個 A 盤的時候,就是 5.25 寸盤。

- 一個軟驅其實是很不方便的,隨著 5.25 寸盤的普及,盤片和驅動器價格都降下來,很多個人電腦開始配上雙軟驅,第二個軟驅便被賦名 B 盤。

- 因此,A 盤和 B 盤最早開始並存的時候,就是雙 5.25 寸軟驅。

- 後來 3.5 寸盤問世,儲存量更大,體積更小,於是個人電腦開始逐漸配備 3.5 寸軟驅。

- 由於當時市面上還有大量 5.25 寸盤在使用,電腦廠商不敢貿然直接廢棄 5 寸軟驅,於是出現了 3.5 寸+5 寸的雙軟驅組合。(這個時候,那副漫畫作者的記憶開始出現了吧!)

- 之後還有電腦配備了兩個以上軟驅,MS-DOS 5.0 之前,碟符命名順延,即 C: D: E: ……

-

MS-DOS 5.0 之後,強制指定主硬碟主分區(亦即題主所說的「第一個盤」)碟符為「C:」,主硬碟其他分區(以及更多軟驅)碟符都從 D: 開始順延。

- Windows 面世後,繼承了 MS-DOS 的傳統。於是,碟符 C:(即 C 盤)固定下來。後面再普及開來的光碟機、快閃記憶體驅動器、網路驅動器都順延。

因此,順便指出使徒子漫畫中的錯誤(對事不對人哈):

第一格:5.25 寸盤很早就是 A 盤。

第二/三格:5.25 寸盤是被 3.5 寸盤淘汰的,遠沒等到光碟普及。

第四/五格:3.5 寸盤被淘汰的時候,U 盤、SD 卡等快閃記憶體介質根本還貴得要死。

--------------

加長回答

--------------

同學們(我一直諱用這個詞,現在不得不拿出來了)!

你們之中真的沒有人用過只有一個 5.25 寸盤驅動器的電腦嗎?

你們之中真的沒有人體會過告別 DISKCOPY A: A: 時的巨大喜悅嗎?

你們之中真的沒有人見過下面這個高級貨嗎?

Radio Shack 雙 5 寸軟驅主機 [圖片來源:Vintage Mashups http:// vintagemashups.net/2010 /12/radio-shack-trs-80-model-ii-5-25-dual-floppy-modification/ ]

A 盤、B 盤、C 盤……這些字母叫碟符(disk letters)。

Windows 給驅動器(drive)指定碟符,來自 MS-DOS 時代的習慣。

MS-DOS 設定碟符,是繼承自 MS-DOS 的前身、微軟收購來的 86-DOS。

86-DOS 是 DEC CP/M 作業系統的英特爾 8086 芯片移植版。

給驅動器指定碟符,就起源於 CP/M 系統。

微型電腦發軔的時候,硬碟太貴了,IBM PC X10 內建了 10MB 硬碟,但整機非常昂貴,而大量 PC 相容機則透過去掉硬碟、降低售價來贏得窮學生和 geeks 使用者,因此,那時候的個人電腦多沒有硬碟【此段感謝@bombless 的評論】。與此同時,芯片也太貴了,導致記憶體都不大,而需要處理的數據都在外部儲存介質上(即「盤」),因此要想管理這些儲存介質上的數據,就需要一個系統。於是磁盤作業系統(DOS)應運而生。諸多 DOS 中,最出名的——也因此發家的——就是微軟的 MS-DOS 了。MS-DOS 從 1982 年釋出的 1.0 版本開始就儲存在 5.25 寸盤上。

最早的 MS-DOS 作業系統的用法是,你將啟動碟插進軟驅,電腦讀取盤裏的啟動資訊,將系統基本指令拷到記憶體裏去,然後就用寄居在記憶體裏的系統指令來操控整台電腦。(想象一下淩波麗和零號機。)

然後,你再將啟動碟取出來,插入你要處理的數據所在的軟碟,然後讓系統來處理。

後來,作業系統越來越大,有一些擴充套件指令放不到記憶體裏了,如果要使用這些擴充套件指令,就需要系統槽一直在軟驅裏。此外,基於 MS-DOS 的第三方程式的指令也無法放到記憶體裏去,儲存了這些第三方程式的軟碟,在使用的時候也不能從軟驅裏取出來。這時候,一個軟驅就不夠了。

正好,由於 5.25 寸盤的普及,技術成熟,價格下降,越來越多電腦開始配備雙 5 寸軟驅,這樣就可以用一個軟驅放系統槽,電腦讀取裏面的作業系統擴充套件指令或第三方程式,然後處理另一個軟驅裏軟碟上的數據或檔。

單一軟驅的時候,MS-DOS 給其指定碟符為 A:,亦即 A 盤。雙軟驅出現後,第二個軟驅就自然被賦名為 B:(B 盤)。

所以,雙軟驅最早的時候,A 盤和 B 盤都是 5.25 寸盤。

後來 3.5 寸盤問世,體積更小而儲存量更大(5 寸盤單面儲存量 160 KB,3.5 寸盤單面儲存量 720 KB),加上配備了 3.5 寸軟驅的蘋果 Macintosh 風靡,因此新的個人電腦都開始傾向於配備 3.5 寸軟驅。但 5.25 寸盤市場占有率還是很高,於是 PC 廠商便做了一個妥協:雙軟驅,一個 3.5 寸盤,一個 5.25 寸盤。這樣,雙軟驅配置便逐漸成為了主流。(所有錯誤回憶的開始!)

隨著個人電腦要處理的數據進一步擴大,技術開始成熟的硬碟機,開始進入個人電腦。主流都是雙軟驅嘛,於是硬碟的主分區的碟符,就順延為 C:。

實際上,在 MS-DOS 5.0 之前的版本,都是多一個軟驅就多順延一個碟符。也就是說,如果一台電腦有四個軟驅和一個硬驅,那麽在 MS-DOS 5.0 之前,這個硬驅的碟符就是 F:。

剛開始有硬碟的時候,硬碟是不能作為啟動碟的,除非主機板 BIOS 支持。於是啟動碟還是 A 盤軟驅。隨著 BIOS 支持增多,硬碟開始逐漸作為啟動碟,從 MS-DOS 5.0 開始,作業系統強行指定帶有啟動資訊的主硬碟主分區為 C 盤。主硬碟的其他分區、次硬碟、更多軟驅,乃至後世的光驅、U 盤,就都從 D: 開始順延。

C 盤作為「第一個盤」的地位便從此奠定。

--------------

軟碟小史

--------------

5 寸盤之前還有 8 寸盤,但 8 寸盤並未被微型電腦接受。5 寸盤後面又被 3.5 寸盤取代。

8 寸盤是 IBM 在 1971 年推出的。

5.25 寸盤,也正是 Shugart Associates 於 1976 年發明的。原因很簡單:8 寸盤太大啦。

3.5 寸盤,是 1980 年代出現的,因為隨著微機的體積進一步縮小,5 寸盤又顯得大了。

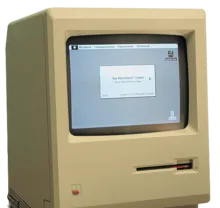

蘋果初代 Macintosh 電腦 [圖片來源:Wikipedia | Macintosh 128K http:// en.wikipedia.org/wiki/M acintosh_128K ]

看來我是真的老了。

註釋

[1] http:// superuser.com/questions /231273/what-are-the-windows-a-and-b-drives-used-for