後發者如何居上?

作者 | 武靜靜

編輯 | 白鑫

2015年到2021年,機器人行業經歷了概念火爆到落地場景火爆的一輪小周期變化。資本的態度也從「看不懂但需要投」轉變成「投的就是紮實的落地場景」。一線的機器人公司的商業化節奏也從一開始的「廣撒網」變化為現在的「更聚焦」。

作為工業機器人領域的核心賽道,移動機器人行業的資本熱度和商業化行程是整個行業變化的一個縮影。據高工移動機器人不完全統計,移動機器人領域今年的融資熱度又創新高,2021年前三季度,融資數量共 80 起,總融資金額超134.39億元, 相當於去年全年融資額三倍多, 其中融資金額達億元以上的有 29 筆。

2021年工業移動機器人迎來前所未有的商業化落地大爆發。根據多家公司向「甲子光年」透露的訊息,今年,不少機器人公司進工廠的節奏開始有了規模化的勢頭,不再是此前的零星幾台,而變成了幾十台、上百台。

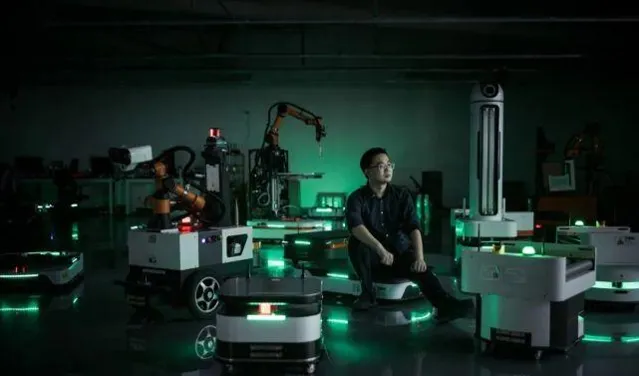

優艾智合是移動機器人領域的一匹黑馬,這家出身於國內頂尖工業院校——西安交大的公司,從2017年初出校園,到獲得真格、海納亞洲創投基金(SIG)、軟銀亞洲等眾多頂尖投資機構投資,再到今年實作商業規模化落地,僅用了四年時間。

這還是一家致力於做全球化的公司,在2020年,公司透過疫情期間快速研發的智慧防疫機器人一舉開啟海外市場,此後,也將物流、巡檢機器人陸續銷往了多個國家。目前,其全球業務占比也接近30%。

在帶領著優艾智合發展的這四年,作為90後創業者,創始人張朝輝不僅經歷了從學生到CEO角色的巨大職業轉變,也歷經了所有機器人公司都面臨的場景落地考驗。對他來說,這個過程處處是挑戰,但也處處是驚喜。

是什麽讓他對移動機器人的未來更加篤定,本次「甲子光年」獨家對話了優艾智合創始人張朝輝,深入了解了這家公司四年間經歷了什麽,感受到了什麽樣的行業變化,以及又是如何應對這些變化。

1.談行業:工廠機器替人在當下是「不得不為」

甲子光年:這幾年感受到什麽樣的外部環境變化?

張朝輝: 一方面,目前市場需求已經開始起來了。今年開始,多家移動機器人公司的業務增長都很迅速,資本進入這個行業的速度也在加快。另一方面,工業場景下,無論協作機器人還是移動機器人,疫情起到了非常明顯的催化作用。此外,由於工廠用工問題的凸顯,工業制造無人化的改革變得非常迫切,推進了移動機器人的加速入場。

甲子光年:移動機器人在需求層面發生了什麽樣的變化?

張朝輝: 從需求端來看,工人緊缺是工廠們當下避無可避的問題。以前工廠對於上不上機器人比較猶豫,更多是基於品牌或者宏觀政策等方面的考量。但到近幾年,用工荒的問題已經普遍存在,用機器人替代人勢在必行,否則就會影響工廠生產。

另一方面在能源行業,機器人帶電作業是一種危險替代,解決了特殊場景下人員傷亡風險的問題。客戶也更加尊重這個事情產生的真實價值, 機器人已經不僅僅是一種生產工具,更是一種生產力。

甲子光年:工廠缺人形勢嚴峻到什麽地步?

張朝輝: 美團釋出的一份外賣行業報告顯示,現在的外賣員中36%~40%左右都是原來生產線上的工人。一個現實的問題是,現在很多精密制造的工廠都比較封閉,沒有互聯網,沒有手機,這讓很多年輕人無法接受——他們在解決基本的溫飽問題之後,對工作環境有了更多元的要求。

之前我們碰到一個芯片封測廠商提到,他們每個月工人的離職率為25%,相當於1個季度就換了一波人。

這對生產造成了嚴重的不連續性和不穩定性,所以必須要找到方法來解決永續性生產的問題。

整體來看,目前勞動力已經不可避免的從第二產業向第三產業遷移,工業人員缺失現象非常嚴重。一些電子廠工人退休年齡也在往後延伸,這已經是一個非常明顯的訊號。

這也是國家鼓勵智慧制造產業升級的核心原因——避免形成制造業空心化。 我認為,接下來5~10年是行業發展的關鍵時刻,之後機器人大規模解放人力就會到達一個真正的巔峰。

甲子光年:資本的進入會催生市場泡沫嗎?

張朝輝: 資本加速了這個行程,也加快了市場競爭格局的變化。目前在一些局部行業,機器人競爭都挺激烈,大家都覺得這是一個好的陣地。但我覺得,資本本質上改變不了太多東西,它只會讓好的更好,壞的越壞。

我們的擔心在於, 熱錢湧入的時候,不管這家公司好不好,它拿到錢的可能性更高了,另外也會引發一些非理性的市場競爭,不利於行業的良性發展。 比如有的公司會為了拿到下一步的融資入場券,透過低價的方式獲得客戶,其他的企業只能被裹挾進價格戰裏,這會影響一個行業的商業化收入節奏。另一方面,有的企業透過低價拿到客戶,但卻實施不了,就會讓客戶對機器人落地產生質疑,這對行業是災難性的傷害。

我們之前的客戶就提到,試過移動機器人,效果不太好,但結合我們自身經驗來評估,只是它沒找到合適廠家。所以優艾智合一直的堅持就是計畫100%的完成度,絕對0爛尾,這樣才能給整個行業塑造一個正面的效應。

另外,工業無法接受機器人的不穩定,否則就要付出很大的代價。比如,精密制造每項工序和工藝對於動作精度要求極高,在半導體行業,一盒100萬,一個機器人一次搬8盒,不可能接受不穩定性,代價也不是一台機器人和一家機器人公司能夠承受得了的。

甲子光年:機器人賽道中國彎道超車的機遇在於?

張朝輝: 放眼整個工業機器人領域,我們和國外差距比較大,但在細分的協作機器人和移動機器人市場上,我們和海外的起步是差不多的。

在移動機器人方面,國內跟海外的起步時間幾乎相同,目前國內優勢機會在於套用場景比較廣闊,單從產品層面來看,國內已經領先於海外。我認為, 在未來三年內,AGV海外品牌在國內的市場占有率總和不會超過5%,國內市場將成為國產機器人的戰場。

另外,目前放眼海外市場,中國的移動機器人也具有很強的國際競爭力,我們公司從去年開始出口義大利、西班牙、日本、南韓、加拿大等地,和海外那些機器人品牌相比也絲毫不遜色。在我看來,當下這個時間也是我們進入海外市場的好機會。我相信如果移動機器人哪天評四大家族,一定會有中國的企業在。我也希望,優艾智合是其中之一。

甲子光年:擔不擔心四大家族也進來移動機器人這個領域?

張朝輝: 大公司也都在陸續推出移動機器人產品,但事實上量也很小,這裏面他們沒有太多的優勢,原來的作業模式不見得就適合移動機器人,這是一個新的品類,原來巨頭不見得就能打得過創業公司。事實上,四大家族在全球能做起來是在於產品的領先位置,渠道才願意為之賦能,在產品沒有占優勢的情況下,渠道不見得會依舊為之買單。

此外,優艾智合跟很多原來移動機器人的品牌不一樣,我們一直選擇做重點行業,把行業擊穿,即使大品牌進來,照樣要花這個時間和技術。

2.談發展:下「地」幹活,把活幹好

甲子光年:您是科班出身?

張朝輝: 我本科碩博期間在西安交大,一直研究機械工程及自動化領域,當時在學校期間,2015年~2016年,就一直在研究和思考如何更快地推動機器人的產業進步。

現在公司的幾個合夥人當時也都在一個實驗室,2017年的時候,我們看到當時市場機器人行業落地方向上都是一些偏噱頭性的東西,希望能做一些機器人在工業落地上更實際的東西,所以決定跳出學校,創立了優艾智合。

甲子光年:為什麽會選擇在移動機器人方向創業?

張朝輝: 很簡單,我們幾個都是研究移動機器人,當時研究的課題就是移動機器人的自主定位和導航,所以就很純粹的想的落地這件事兒(移動機器人落地)。在學校裏邊做這件事情效率太低,就直接出來了。

我們相當於用了一個最笨的創業方法,拿著錘子找釘子,不像以前,很多掀起行業巨大水花的都是提前看到了市場風口的方向,才決定下註。

當時也看到了一些苗頭,但除了倉儲物流的某些細分領域,還沒有哪一家像現在這樣,在工業場景能做到規模化落地。之前就是零零散散幾台,直到今年,才出現了一個工廠裏能跑一百多台機器人這樣的場景。

甲子光年:優艾智合這幾年發生了什麽樣的變化?

張朝輝: 17年剛開始,我們才5個人,當時對產業理解沒那麽深刻,具體的場景落地還在摸索中,更多關註的是技術框架如何實作的技術可行性問題。當時是交大的校友基金和HAX孵化器投的我們,關註的是我們的團隊和技術背景。

2018年,團隊18個人,那時候我們對需求有了感覺,掌握了從需求到技術可行性的連線,也出了產品的demo,後來英諾天使基金就投了我們,覺得我們團隊技術不錯,動手能力也比較強。

2019年,團隊44個人,當時我們開始真正理解商業化落地的流程、客戶的決策鏈和行業競爭,也確定聚焦在工業場景和能源行業。之後獲得了真格的投資,當時他們也站在了一個相對樸素的邏輯,覺得我們年輕有潛力。因為當時從競爭格局上來看,我們相當於是成立時間最晚的一家,其他幾家在階段上比我們更成熟一些。

2020年,疫情給公司帶來了不小的沖擊,當時的客戶都是工業領域的,基本上無法復工,所以我們就結合自己的落地經驗,推出了一些適合疫情場景的產品,防疫機器人當時賣了20多個國家。之後就獲得了海納亞洲創投基金(SIG)和藍馳的投資。20年下半年,我們開始推動機器人從一個點到一個線的落地,在整個工業領域進行批次化的部署和實施,真正開啟了快車道的發展。年底獲得了軟銀亞洲的投資。

2021年是我們批次化落地的關鍵時間,團隊人數也達到400。公司相比去年收入增長了三倍左右,主要來源於客戶的復購和批次化的部署,單一客戶開始有了規模性的增長。

甲子光年:過程中你自己經歷了什麽樣的轉變?

張朝輝: 行業的發展給了我們這樣的機會,對我個人而言,從一開始技術可行性的角度,到去理解產業,再到技術真正在產業中實作,再到能夠對聚焦的行業進行客觀冷靜地分地,做成批次化落地。這個過程中,我對機器人落地的整個節奏有了更好的把的。

甲子光年:為什麽能夠後發而領先?

張朝輝: 得益於我們在整個過程中精準地戰地制定,尤其是具體場景聚焦選擇上,我們很早就選定精密制造和能源領域,前期也花費了大量的時間去積累。我們的經驗就是,前期一定要堅定。

另外在團隊方面,我們從一開始非常針對性地引入行業高管,所以我們整個公司的人才密度相當高,遠高於我們同行的任何一家。

甲子光年:什麽是一家移動機器人公司的競爭壁壘?

張朝輝: 真正場景化的經驗和落到實際上的演算法,這些都無法透過短期的大人大和大資金來實作。

在我看來,這跟互聯網邏輯是一樣的,本質上也是一種技術落地,在不同的場景裏誕生了不同的機器人公司。不可能出現一個通用的東西,把所有東西都幹完,它的核心壁壘會綜合體現在場景上,以及與場景適配的相對獨一無二的技術,然後結合模式,最終轉化成市場占有率。

優艾智合的核心競爭力也是一步步層層叠代出來的組合拳:首先是機器人技術,尤其是在定位導航演算法方面,我們可以做到足夠高的精度和穩定性;第二,軟體層面,從18年開始我們已經推出TMS場內物流管控系統,軟體跟客戶的系統深度繫結;第三也是最重要的,積累出來的行業know-how,這是在場景中一點一滴打磨出來的。

甲子光年:怎們看待「機器人的邊界是軟體」這個觀點?

張朝輝: 目前移動機器人領域硬體競爭進入平台期,未來機器人行業的競爭一定是 場景覆蓋能力的競爭,是演算法與軟體系統的競爭。

以工業物流為例,移動機器人只是工廠升級轉型的第一步,更重要的是透過套用軟體來使移動機器人深度融合進企業生產管理流程,輔助最佳化資源、科學決策。移動機器人+工業服務軟體模式具有更大的產品價值與服務空間,同時能增強使用者黏性,是未來移動機器人發展的最優形態。

優艾智合是國內最早布局軟體系統的移動機器人企業,我們針對制造業打造的YOUI TMS智慧物流系統,能將移動機器人在工廠裏的物質流轉化為資訊流,完成備料倉到產線再至成品倉的物流數據全覆蓋。

3.談落地:穿越技術到場景的黑箱

甲子光年:從技術實作到場景落地,移動機器人需要跨越哪些障礙?

張朝輝: 從技術落地到產業落地,中間的 核心障礙不完全在於技術本身,而更多在於場景本身。

我們總結出來的經驗就是: 選擇、適應、改造 。首先我們既然選擇了這個場景,就要很踏實地進去這個行業裏,以半導體為例,我們就要深入地去了解這個行業裏的工藝、作業流程,包括行業裏的各種know-how,中間需要做大量的工作深入到產業中,並根據場景推出相應的解決方案。我們不僅是機器人的專家,更要成為所在行業的專家,真正和客戶站在一起。過程中,也引入了大量的行業專家,包括在半導體領域有十幾年的經驗積累的人,團隊也在融入更多元的血液。

甲子光年:過程中有壓力嗎?

張朝輝: 壓力也挺大的,我們之前在做一個半導體行業客戶,一年10個工程師全部泡在裏面,大家其實壓力都挺大。所以這就需要非常堅定,相信這個過程中我們的付出是值得的,也終將會得到報酬。很多事情不成功就是因為在搖擺,你不能一會相信他能行,一會相信他不行。

做移動機器人是一件特別有意思的事情,它本身就是一個 靠機率來獲得一些確定性結果的演算法 ,你相信他,他才有機率成功,如果不相信這事能幹成,百分百就成功不了,你肯定要做機率高的事。跟AI的邏輯非常像,它的底層邏輯就是貝葉斯公式,所有機率的累加得到一個確定性的結果,所以包括所有做AI的人和我們都是貝葉斯的信徒。

甲子光年:目前標準化進行到什麽地步?

張朝輝: 我們現在標準化的比例已經相對較高,也會存在20%左右的圍繞客戶客製,但已經基本控制在一個正常的範圍之內。

甲子光年:客戶關註什麽?

張朝輝: ROI,客戶的思考都來自來自於,這個賬個不明白,他幹脆不上。比如具體一台機器人能替代多少人,買了機器人之後今年是否能夠回本,他們能接受投資報酬周期是多久。

這是一個平衡,一方面客戶能接受,一方面公司內部成本收益也要考量。

甲子光年:公司現階段主要的挑戰在哪些方面?

張朝輝: 近兩年隨著訂單大量爆發,公司也實作了快速增長,在精密電子制造和電廠領域積累了大量的場景經驗,做到了細分市場第一的位置。而在越來越激烈的市場競爭中,如何在守好陣地的基礎上攻下更多城池,是接下來要思考的問題。

甲子光年:公司長短期規劃是?

張朝輝: 整體打法還是進一個場景然後打穿。短期一兩年,維持我們現在的行業不變,往深走,實作每年三倍左右的增長是完全沒問題的。兩年之後根據情況變化,繼續拓展到其他行業。三年之內的目標就是集中在精密制造和能源行業,走到細分行業裏面都是第一的位置。長遠來看,我們希望能成為一家在全球的移動機器人領域領先地位的公司。

4.談創業:尊重事物的底層發展邏輯

甲子光年:怎麽看待自己入選2021富比士亞洲U30精英榜?

張朝輝: 還好,說明我還年輕。

甲子光年:創業到現在最大的感受是什麽?

張朝輝: 17年剛創業那會兒,留著胡子,梳著大背頭,到哪兒都穿的西的革履的,讓自己看著老成一些,看著更靠譜一些,因為以前客戶會質疑你這麽年輕怎麽能搞定這些工業的事情,會不會經驗不夠。到今天就不需要了,大家會覺得年輕一些好,無論是在技術響應還是靈活性上都更加具有優勢,大家也願意給年輕的公司機會。就發生在這兩年,變化非常大。

甲子光年:創業帶給你最大的變化在什麽地方?

張朝輝: 思考問題更充分一些,經過磨練也愈發堅韌,對未來更加篤定。

甲子光年:這種篤定的來源是什麽?

張朝輝: 反饋。無論是正反饋還是負反饋,都是一種反饋,都可以總結出經驗。當反饋一旦開始並逐漸形成的時候,你會無比的堅韌和篤定。

甲子光年:最有壓力的時刻是?

張朝輝: 壓力特別大的時刻很經常。每個階段都會有不同的壓力,18年的資金壓力和戰略選擇壓力,19年交付壓力,20年疫情,不同階段的常態化壓力很多。但從來沒有太多的搖擺,我一直相信方法總比困難多。只要這個這個存在,就一定有它正確的道理,就一定會有解決辦法。

甲子光年:什麽會讓你感受到挫敗?

張朝輝: 失誤是比錯誤更讓人有挫敗感的事情。比如用人,我的風格是用人不疑,疑人不用, 對於創業早期階段的公司而言,無論組織結構戰略方法多先進,最後往往都是跟人相關。你要找到對的人,對的人願意遵從你的價值觀和文化,然後按照這個邏輯來去踐行,這裏面需要用我們的身體力行來去層層影響。

甲子光年:你覺得自己底層的思維模式是什麽樣的?

張朝輝: 我比較在意邏輯。一個事情的背後一定有它必然的道理和邏輯,這個邏輯到底在哪裏需要被我們證實。任何事情的結果都可以歸因,總會有一個必然的根源,不斷的去倒推、總結、反思。我從小就很喜歡推理。