一言簡答,有,來源於人 自我認可 的需求。

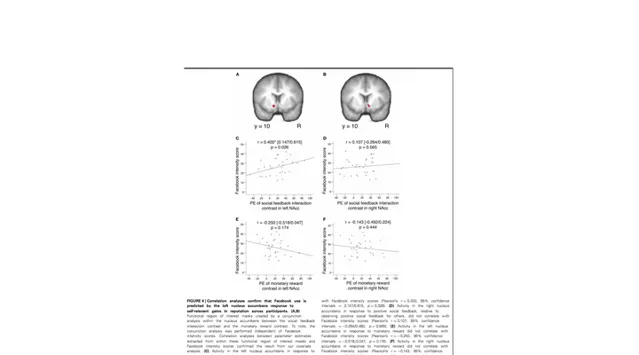

2013年,柏林大學的心理學學者們進行了一項探索人腦內伏隔核與臉書使用的聯系的研究。(Meshi, D., Morawetz, C., and Heekeren, H.R. (2013). Nucleus accumbens response to gains in reputation for the self relative to gains for others predicts social media use. Front. Hum. Neurosci , 7, 439.)研究結果的其中一項證實,人們在使用臉書的過程中獲得的社會認同會對終腦基底核中的伏隔核產生作用,獲得暫時的、莫以名狀的快感。

一言以蔽之,在社群網路中曬生活、發自拍、互評論、搏點贊,我們會很爽。

隔壁學校的醫學院老師(Dr. Judson Brewer, UMass Medical School)曾發文評價這項研究說:

These results may explain why Facebook is so popular. It likely isn’t Facebook itself (no offense, Mark Zuckerberg), it is all of the self-promoting features that it offers: posting what you are thinking, posting pictures of yourself , giving your opinion on what others post via 「likes,」 etc. And throw in a little intermittent reinforcement (e.g., not knowing when the next time someone will like or comment on your post — indeed the same reinforcement schedule that casinos use), and Facebook has a winning formula (brilliant move Zuckerberg!). Or at least one that gets us hooked.「這些結果也許能解釋為什麽臉書那麽流行。很可能不是因為臉書本身(小劄別氣),而是因為臉書平台所能提供的種種自我銷售:po 你 的話,拍 你 的美, 透過「贊「來表達 你 的意見,再加上一點點間歇性的固化—你永遠忐忑於未知的下一次點贊和評論。簡直跟賭場如出一轍!臉書有著高明的秘方(不錯噢小劄),最起碼這種秘方讓我們爽。」

然而,這項研究和隔壁老師沒能繼續回答的問題是,人們為什麽爽,這種爽是否健康。

為什麽?我們到底為什麽日復一日地向這個世界銷售自己來獲得別人的認可?這種莫以名狀的快感到底有何種魔力,甚至讓不計其數的人漸漸反被其鯨吞蠶食,在販賣自己的路上迷失了自己?

我想,淺層原因也許是 用尋求認可來抵消自我懷疑。 自我懷疑在每個人的內心世界中雖多寡不一,但一定舉足輕重。就算那些看起來口若懸河、雷厲風行、極度自信的人,內心的一隅之地裏也一定能看到自我懷疑的影子。我們當然看得見自己的價值、優點和重要性,但有的時候卻控制不住那些覺得自己「沒有價值、脆弱、不重要」的想法。這些暗物質也許來自於童年的創傷、久遠的挫折、現實的不快,來自於不盡人意的、低薪又無聊的工作,也來自於今早無故堵住卻無從修理的馬桶。無論是人生中無以彌補的創傷,還是生活中瑣碎的不悅,只要是帶來負面感受的經歷都能讓我們產生自我懷疑的念頭。

為了掩蓋這樣的念頭,為了抹去這種負面的聯系,我們的心理防禦機制自然而然地迅速排程出種種技能,讓我們重整旗鼓。 當我們貪婪地攫取他人認可的時候,也許是期盼這種認可能把自我懷疑平衡掉,透過別人的認證來說服自己相信,自己的存在還是很美好的。

此時,尋求他人認可正是心理防禦機制派來的猴子之一,避免我們一頭紮進自我批判中無法自拔。而獲得他人認可後得到的快感,深深地刺激著我們的大腦,在此研究中則被fMRI掃描出來了。這種防禦機制嚴肅地堅守著陣地,保護著我們,以免我們走上自毀的不歸路。

但值得註意的是,防禦僅負責守住底線,快感也僅僅是暫時,就像餓到暈眩的時候胡塞了一塊糖,兩腿一蹬是暫時免了,但還是擋不住過了10分鐘想吃實實在在的肉啊!肉! 這種暫時的快感跟創造、勞作、勇敢、慷慨、給予等帶來的深層次的、綿長持久的快感相比,實在是蒼白無物。 愈是體會過持久快感的人,愈是曾經滄海難為水,瞬時快感愈顯消縱即逝,了無生趣(?)。獲得他人認可的確能暫時平衡掉自我懷疑,讓理想化的自我形象不至於轟然崩塌。它帶來了放松、愉悅,讓我們暫時掛上一副玫瑰色的眼鏡,心安理得地享受充盈著粉紅泡泡的烏托邦。這種爽本身很嗨沒錯,但如果因此對瞬時快感產生強迫性追求,則會產生嚴重的情緒和行為管理問題。

討論了追求他人認可的淺層原因後,其深層原因不禁自顯: 我們需要用他人認同來產生自我認同。 人的社會內容決定了我們永遠無法擺脫周圍的人對自己的影響,這項研究中沒有揭示的社群網路快感終極鏈條其實是: 自我銷售 — 他人認同 — 自我認同 。這樣的鏈條無可避免,但若被它纏身,更是危機重重。

究竟怎麽才能把自己餵飽,讓他人認同這顆糖只能作錦上添花的解饞零嘴,卻無法手握我們的生殺大權呢?

大三的時候上過一門Body Image and Psychology,曾學到Marsha Linehan博士在治療邊緣人格障礙時提出的認同理論(認同他人),受益匪淺,深覺自我認同的模式完全可以與之對應。Linehan博士指出認同有六個階段,以下根據自己的理解,沿著自我認同展開:

1、Be Present存在

感受自己的存在,感受自己的身體,感受自己的情緒。要認同自己首先別把「自己」趕跑了,與之四目交接,與之共處一室。不要壓抑自己的情緒,也不要讓意識天馬行空地亂飛,傾聽自己的聲音,感受悲傷、痛苦、恐懼帶來的感受,直面它們。這很難,但如果對這些感受視而不見,後果則更苦不堪言。感受你的感受能令情緒平緩,令自己由內而外地堅強。感受自己的存在是自我認同的第一步,只有認同了自己的存在,認同了自己的感受力,才算跨出了第一步。

2、Accurate Reflection 正確自省

自省是感受的下一步。是什麽觸動了這樣或那樣的情緒?從哪個時間點起我感受到了這樣的情緒?自省是觀察和描述內心活動的過程,在這個過程中應該拒絕猜測和直接下結論。以下兩種自省是有區別的:

第一種

昨天跟小李約午飯,臨到時間他取消了。從那刻起我感到憤怒,胃也有點兒疼。

第二種

臥槽我是傻逼嗎,我這種盧瑟還指望別人勻出時間陪我吃飯?excuse me?腦子勾芡了?嗯?

回顧事實經歷有助於自我認同,更能對自己的經歷產生信任感。用無法觀察到的方式過分揣度、扭曲看待自己的經歷,則對自我認同毫無幫助。

3、Guessing 猜

有時候我們的確搞不清楚自己到底怎麽想的。在這種情況下,比較好的解決方法有:「誒,如果阿金被放鴿子了她一定會傷心的。那我呢,我感到傷心嗎?」根據已知的資訊來猜測自己的情緒也能幫助自我認同。

4、Validating by History歷史認同

有的時候我們產生的情緒和感受會跟以往經歷過的非常相似。你非常害怕吼叫的男生,也許是因為一位故人習慣性的吼叫給你帶了傷害。當某種情緒出現了的時候,告訴自己:「沒關系,這樣的情緒是可以被理解的、可以被解釋的,以前不是發生過那樣的事嗎。」

5、Normalizing正常化

有的時候我們根本不認為自己的情緒和反應是正常的。事實上呢,任何情緒和反應都有其原因,都能被解釋,都是可以被接受的。接受自己的情緒,別對它們諱莫如深。

6、Radical Genuineness真實,徹底的真實

什麽是自我認同,就是做最真實的自己,也接受最真實的自己。 我們經常說「don’t judge」,那麽對自己呢?不斷地judging oneself會逼出種種內傷,就算獲得再多的他人認同,一個深陷自我批判泥潭的人仍然會不快樂,仍然會覺得自己很糟糕。一切感受都是帶有資訊(是資訊,不是自我批判的素材)的,它們讓你知道,你什麽時候把自己的價值丟給了自我批判去踐踏,又是什麽時候丟給了不相幹的其他人。感受自己的感受,辨別這些感受攜帶的資訊,這樣我們能體會到深層次的自尊和自我價值。

我還在路上,很多人也風塵仆仆地在路上。

我們做著朝九晚五的工作,過著兩點一線的生活,吃著滋味平凡的三餐,我們取悅著領導,安撫著愛人,我們急切地問男友「我胖了嗎」,我們大聲地叫囂「給她好看」,我們蹲在地上望著天,我們握緊拳頭松開袖口,我們每個人都過著「 自己的人生 」,卻常常忽略了「 自己 」。

最後再回題主:人當然需要他人的認可,這種心理的根源是,我們需要對自己的認可。這條轉圜有一條顯而易見的捷徑: 自我認同 - 自我認同 。接受自己,認同自己,愛自己。

願我們都能成為更好的自己。