【文/觀察者網專欄作者 小荷】

我是個書香門第出生的女孩——字面意義上的、很香的那種書香門第。童年記憶的很大一部份與油墨味纏結在一起,很小我就會區分12克的草稿紙和50克紙,會憑感覺分辨紙的開本、操作那台「把十個我賣了都賠不起」的滿是日文的一體機,還會戴上那種帶凸起的黃色橡膠指套送紙——只是沒有我爸爸手熟,偶爾會送錯。

爸爸承包影印店,起早貪黑地掙錢,我從記事起就很少記得他用享受的態度對待生活,錢都花在了給我交手術費、住院費上;他們以遠超同等家庭的付出,把我一點點培養大。

一生兩次違逆父親,都是升學時為了自己的前途。雖然都以得逞告終,但知道他完全是為著我好;我憑感性亂選的專業,會讓自己註定遠離家鄉,辜負了父母養育的恩情。

可我真的好想活出自己的人生啊。為XX科工相關領域奉獻終身,是我姐姐曾經的夢想。我拿走了姐姐的夢想,現在有條件了,想代替她去實作。

而且在那之前,從某個時間起,它已經真的成為一個我敢去做的夢了。

一

二十年前某個十一月的深秋,興無路小學準備在位於江對面大鳳公社的武警某團教導隊舉行一次史無前例的軍訓,自願報名、內建生活用品,要交錢。

那時絲綢城在人們的觀念中,分為解放前已經存在、位於渝江沖積平原上,沿襲清朝逼仄小街和破舊平房碼頭蠶食的下半城,以及解放後新建、位於江心長島西北側,分布國營工廠和事業單位,道路寬敞梧桐葉茂的上半城。

我上小學時,雖然走街串巷的「下崗牌專業鹵雞蛋」錄制的吆喝已成為不識愁滋味的小孩們的某種梗了:「下崗牌,專業原子彈;五角錢一個,聲音響得很!」但集體思維的轉變是遲鈍的,小學老師仍會罵我們:「難怪人看到你們就說,‘下半城的娃,怎麽教都不如上半城的娃爭氣’。」記事的我仍偶爾聽著「嫁人要嫁去上半城」的說法長大,「上半城」像某種值得苦盡甘來的西方極樂世界。

可是從興無路去大鳳,比「嫁到上半城」距離上還要遠多啦。

大鳳已經出了小絲綢城,屬於絲綢專區,與下半城是一整條城鄉公交線的兩頭,坐九路車要晃上四十分鐘。讓我一個剛入隊不久的小女生脫離父母三天三夜,在寒風中扛著棉被飯盒塑膠盆子去一個自己一無所知、聽說全程荒無人煙的大鳳——對當時的我來說,這已經遠遠超出自己小腦瓜裏對「遠嫁異鄉」的理解了,簡直是隨花飛到天盡頭。

天盡頭,何處有香丘?

曾是個體弱多病的女孩,得過腮腺炎、肺炎、咽炎,現在還有心肌炎;小學成績好但經常因病缺課,專區醫院住院部幾棟老樓都有我童年的記憶碎片。

病痛讓我早懂事,但養成了我感性抑郁、懦弱膽怯的性格。同齡人未必能忍的——比如我那個愛把世界軍事的大圖貼一墻的軍迷姐姐,她帶我時總愛抱著我去報刊亭買【兵器知識】……我總能逆來順受。可由於極易崩潰的身體,我害怕堅持,習慣了在一件事剛開始讓我感覺身體不適時就自己停下。

軍訓不會把我給練死吧……

報名的女生並不多,當年自己是怎麽「被報名」的細節已經模糊了,只記得自己很畏懼,卻找不著姐姐;姐姐上高中很辛苦,每天我沒醒她就騎車上學了,我睡時她還沒回。是父母一起攛掇我去的。「葉公好龍」這個成語那次給我留下了深刻印象,因為它被我媽用方言念了出來形容我:「以前我們上小學還要吃憶苦飯,現在讓你吃三天夥食團都不敢,還學你姐,把墻上貼得亂七八糟,病病歪歪的還葉公好龍,裝什麽假小子!不想去就把那些飛機大炮撕下來,臥室給我清理幹凈,弄得像個女兒家閨房的樣子……」

直到今天我都對「葉公好龍」這四個字很敏感,聽不得。

二

那天我按要求穿了校服,很早就到學校,爸爸扛著我的行李——塞在盆子裏的被子、飯盒、漱口杯子、還有什麽東西忘了,一直把我送到操場。

小小的興無路小學操場已被幾輛綠色的白牌軍車塞得滿滿當當,老師幫我們把盆子被子塞上軍車,然後把我們也托了上去。

軍車是卡車,我記得很清楚,去路上沒有遮篷布,我設法擠在一個靠前角上視野非常好的位置,看著車隊出了興無路,上東方街,轉上渝江大橋長長的回轉引橋,跨過深秋清晨寒意砭骨的大江,在塔山腳下向左轉。當時大家都很興奮,有人把紅領巾系在軍車用來撐篷布的杠子上,獵獵飛揚,最後拿下來時已經被風吹毛了邊。

越過塔山後,世界對我而言就完全陌生了。十一月的寒風夾著路上沙塵吹打著臉頰和耳朵,路兩側一片煙荒,只見左邊遠方薄霧氤氳中石黛碧玉的渝江水,更遠處黑煙飄蕩、虛空中一團明亮銀光閃閃的重工業,以及右邊小房小店和背後層林盡染的延綿的丘陵。

那時正是房地產開發大潮卷到家鄉的前夜。我看到的渝江,除了多一些采砂船和一條低矮的老大壩,與一千幾百年前杜甫、陸遊看到的還大致相同,蘆蕩,龍坎,卵石灘,真正的打魚舢板,巴童蕩槳欹側過,水雞銜魚來去飛。現在我們的孩子什麽也看不到了。

第一天上午,到地方,門口草地卸車,貌似在操場上有一個集合,領導講了些話,然後就是分班,部隊的班,一班十個人,扛著東西進宿舍。

那是一棟兩層小樓,頂上豎著一排「政治合格、軍事過硬、作風優良、紀律嚴明、保障有力」大標語,正面是帶主席台的訓練場,背面是靶場,一側是食堂,另一側是一棟武警訓練用的高層紅磚毛坯樓。二樓面向正面有一個走廊,中間突出一座Λ字形連到一樓的樓梯。

如果我的記憶正確的話,房間內是五張上下鋪架子木板床,並沒有連在一起,每兩張床之間都有一人通行的間隙,不是大通鋪。下鋪的床兩側都沒有圍欄,看著就像會很容易滾下去的樣子;上鋪兩側都有。

門在向外看的右側,靠我們鋪位這一側有一張單獨的小床是班長(教官),小床上有一扇窗;另一側進門處有一張很小的長條形桌子(台子),我們帶來的洗漱用品、飯盒、水壺都擺在那上面。兩側窗子都是鋁合金框架,有藍色的窗簾。

奇怪的是,現在我無論如何都想不起來當時是如何洗漱的了。臥室內肯定沒有水龍頭,我只能想起有一個所有人公用的水龍頭台子在食堂門口。我們平時洗漱的水龍頭到底在哪兒?二樓走廊的左邊盡頭?右邊盡頭?一樓?都有點像,又都不記得曾走到過。

已經是二十年前的事情了。而且那時我只有幾歲,終歸有些細節是忘了。

營區裏沒有軍號,各種活動全是哨聲。第一天我們開啟被子放好盆子就到了午飯時間。

吃飯是在宿舍左邊那個只有一層的食堂裏,學生十幾個人圍著一張大圓桌,拿自己帶的餐具(應該是這樣,因為我有拿著一個不銹鋼飯盒的印象,那個飯盒曾多次跟著我在專區醫院的住院部出生入死,肯定是我家自己的)站著吃,一大盆「孔」出來的幹飯,中間一大盆菜。

不記得湯是怎麽回事了,但肯定有,我就是在這個教導隊養成了喜歡湯泡飯的習慣,因為下咽快——我以前吃飯文文靜靜,動作極慢,一碗冬莧菜稀飯能喝半個小時。但在那裏時間有限,夥食團「孔」的幹飯米粒是松的,倒在鹹湯裏可以直接喝下去。爸媽都跟我講過這樣不消化,對胃不好。最終還是後來去東大村吃食堂,蓋澆飯是盤子,小炒是盤子加一個極小的飯碗,沒法泡,把湯泡飯的習慣改掉了。

我至今也搞不清,夥食團「孔」的幹飯和父母用銻鍋煮的幹飯,它們之間那種細微但確實存在的口感差異到底是怎麽來的。

食堂的多數桌子沒有座位,學生只能站著。但進門右側應該有一個隔間,隔間外也有一張大圓桌有椅子,我們帶隊老師會和一些掛綠肩章的教官圍著那張桌子坐下吃飯。飯菜本身沒差別,所有人都一樣。

吃飯時間結束後,每桌要出兩個人去後廚拿一個長直竹絲或椰棕絲綁成的鍋刷來刷桌子,倒剩飯。這項差事是輪值,三天從沒輪到我,我因此從來沒深入過食堂裏面,沒有後堂的印象,但個人餐具是我們排隊各自在食堂外的一個水龍頭下洗的。

下午是在宿舍小樓和那排樹蔭之間的操場上練佇列,立正、稍息、轉向、跨立。因為只有十個人,排面要麽一行,要麽兩行,一直是在操場上樹蔭邊上大致相同的一小塊地方走來走去。我清楚地記得,每一次轉向某一面時,遠景裏都有一個水塔;除此之外,一切似乎都隨著時光緩慢滑走,身邊的空氣越來越冷,頭頂大樹的影子離我們越來越遠,而我們的影子在應該是水泥的地面上越拉越長。

和後來我在家鄉初中高中經歷的所有軍訓一樣,我們沒有學走正步。

最後教歌。我們班教的是【嚴守紀律歌】:「軍號嘹亮,步伐整齊,人民軍隊有鐵的紀律……」由於「紀律」和另外一個很容易想汙的詞聽起來實在很像(在我們的方言裏兩者發音完全相同),一群沒發育的小姑娘們在飯點和休息時間毫無羞恥心地互相拿來開玩笑:「紀——律——紀律,紀律——中,有——我!紀律——中,有——你!紀律——中有,無窮的,戰鬥力!」教官聽見我們毫無戰鬥力的唱腔,掄起胳膊作勢要打,我們嘻嘻哈哈笑著跑開。

第一天晚上放露天電影,直接用操場主席台的影壁當銀幕,又在後排邊上,只能看到放映機的光束和亮斑暗斑閃來閃去,當時就只能捕捉到槍聲爆炸聲,推斷是某種革命戰爭片,從頭到尾就沒搞明白片名,又不好開口問,現在成為千古之謎了。

三

我被排在了上鋪最外面,第一天晚上沒什麽特殊記憶,應該是太累直接睡著了。因為地處四下空曠的鄉村地面,江風在教導隊的小樓暢通無阻。反正大鳳深秋的夜晚特別冷,早上是裹在被子裏凍醒的,醒後瑟瑟發抖至少一個小時才聽到操場吹哨子。

想起一個和軍號一樣似乎「本該有」但實際沒有的點:可能因為被子是我們內建的,我們當時沒有被訓練疊被子,至少沒有嚴格要求疊豆腐塊,一點印象也沒有。但我卻學到了另一件奇怪的知識,教官教我們把自己穿來的鞋鞋帶都拆下來,重新打成了「一字蝴蝶型」——直到今天,系鞋帶的鞋,我仍在這樣打。

第二天,端著盆子出去洗漱,集合,唱歌,吃早飯,上午就是一樣的走佇列,轉向,蹲下,起立,稍息,跨立。

學校帶隊的都是年輕女老師,教導隊給她們一人發了套頭頂刺繡國徽、領口有刺繡松枝的武警迷彩服,她們第二天都很興奮地穿上,拿相機從各種角度拍我們訓練;直到我們實在沒什麽拍攝價值了,就在樹蔭下擺姿勢互拍。

當頭頂大樹的影子終於從天邊移動到能遮住我們了,操場中央吹哨,各班帶回,唱歌,吃午飯。

第二天下午有一個活動,感受射擊。

這是這次軍訓的重要體驗計畫之一,而且說起來,這是我第一次近距離看到能打的軍用槍;但由於下一個晚上將要發生的事情徹底覆蓋了我的記憶緩存,到今天,關於這場射擊的細節我竟全然想不起來了。

我們學生到底有沒有摸到槍?(學校的帶隊老師應該是在教官指導下拿槍打了的)是用的什麽槍打?(當時的我雖然很小,但已經有一些「軍事」知識,如果長相我記住了,五六半和五六沖本來應該是可以區分出來的)只知道最後發了彈殼給一部份人作紀念,引出了第三天的事。

那時的我肯定分不清五六沖和八一系列,但如果留下了畫面記憶,能想起槍托和護木顏色,現在回想也應該能分出來。我只是單純把這場活動的一切都忘了。

第二天晚上宿舍熄燈,終於體會到了睡硬板床還在上鋪是多麽難受——架子床有非常輕微的擺動,下鋪覺察不到,但一個睡在上鋪的敏感的女生在夜深人靜的時候,會感覺到床板並不是靜止的,而是像搖籃一樣,以極低的幅值左右振蕩;雖然很緩慢,卻實實在在地給人一種輕飄飄懸在虛空的恐慌感,讓人覺得一旦睡著、放松了警惕,就會被它瞅著了空子,像翻鬥車一樣把自己倒下去。

半夜,更害怕的事情來了:想上廁所。

悄悄披上校服外套,從上鋪沿著架子滑下來,趿上鞋,繞過班長(教官)的小床摸到門扣,慢慢把門開啟一條縫——我沒記錯的話,當時我們夜間上廁所的那個一直亮燈的房間本來應該是男廁所,裏面地下靠墻有一條磚砌的長槽子。

二樓走廊的欄桿只是兩根長長的鐵管子,完全不擋風,沾著泥土氣息的清冷霜風撲面灌進我懷裏。我要去的盡頭有一盞泛黃的燈,小樓背後的野地飄來依稀的蟲鳴,提醒我,這已經是真正的鄉下,教導隊的高墻背後,只有茫茫的、幼小的我找不到回家路的曠野。

那時的我想起了一些自己記得的軍歌片段:說句心裏話,我也想家;家中的老媽媽,已是滿頭白發……常思念那個夢中的她,夢中的她。

這歌詞是我當時就知道的。剛入少先隊不久的純潔的小女生,沒理解「夢中的她」,以為「她」就是「家中的老媽媽」,於是整段都變成了魯冰花的意思——家鄉的茶園開滿花,媽媽的心肝在天涯;天上的星星不說話,地上的娃娃想媽媽。

倒確實是我當時的心境:想家了。

那接下來歌詞是什麽?話雖這樣說,就知責任大?

忘記了。大概是,都不當兵、不愛國,就沒人保護媽媽了。

四

第三天,我們全排的人互相都很熟了。下午吹長哨訓練結束後,一開始是拉歌,各班唱各班教的歌。我們唱的自然是「軍號嘹亮、步伐整齊」,而隔壁班唱的是另一首,我從那次軍訓後直到在【士兵突擊】片段中看到前,再沒聽見過;它似乎沒有譜,沒有配樂錄制版,沒有被任何歌唱家表演過,是一首只存於代代士兵口口相傳的「內部」歌曲:

「一支鋼槍手中握,一顆紅心獻祖國。我們是革命戰士人民的子弟兵,黨中央怎麽說,咱就怎麽做。喔喔喔~喔——,黨中央怎麽說,咱就怎麽做!」

【士兵突擊】劇照

後來我聽【士兵突擊】裏這首歌,感覺記憶中的調子和他們唱的在第二句和倒數第二句不一樣。到底是我記錯了還是真不一樣,我也許已不可能知道了。

拉歌結束後,我們排(三個班)圍成了一個大圈,玩丟手絹,邊唱邊玩。那是我人生迄今為止唯一一次真正的丟手絹,莫名其妙地感動到嚎啕大哭,而且至今念念不忘——也許是因為喜歡上了那種我這代城市孩子(至少我自己)從未在學校獲得過的集體友誼的氛圍?不知道,只是像被撥動了內心深處柔軟的東西,想生活要是能永遠這樣,生活在一個事事集體行動的、有溫暖的大家庭裏,該多好。

接下來那一晚的事情走向了奇怪的方向。

解散時,我們班有個膽大的姑娘提議,可以利用晚上的自由活動時間,去射擊場摸前一天打到靶上的彈頭,好裝回我們當時得到的彈殼裏,組成完整外觀的子彈。 射擊場的左側邊界是我們小樓的背面,靶道是長滿小草的泥地。當時紅磚訓練樓和我們的小樓之間有一條空隙,非常窄,但我們幾歲的小孩子可以鉆過去;那妹子(我忘記了名字。在學校她是另一個教學班的,只是軍訓和我們分到一個部隊建制班)自己在第二天夜間借上廁所掩護溜出宿舍小樓,從那條縫鉆了進去,只是因為看不見,遺失了方向,沒摸到彈頭。這次她想多拉一些人。

童年時代的女孩子非常瘋的,這個想法一出,大家立即響應,幾個班湊出了十一還是十二個人的隊伍,只有教官們被蒙在鼓裏。

預定的自由活動時間一到,我們十幾個人趁著夜色一個接一個地鉆過那道縫,潛入了射擊場——我們進去後才發現,情報有誤,並不是一出了縫就是靶壕(當時不知道這個術語,但前一天剛看過報靶,那兒有一條藏報靶員的溝是知道的),還要穿過一大片野地。

接下來,我們布在那條縫前望風的人被一名教官發現了,驚動了幾個班的教官、武警那邊綠肩章的領導,隨後我們帶隊老師也趕了過來,幾個大人沖進靶場,把正在裏面摸彈頭的我們一個一個像拎小雞一樣拎了出去,在那道縫外站成一排。

忘了是哪個老師,當著教官們的面,劈頭蓋臉地把我們罵了個狗血淋頭。

五

第四天早上醒得很早。悄悄穿好衣服,沒有驚動其他人和教官,躡手躡腳地下來,穿上鞋,把門開了一條縫,出去,然後將門帶上。

淩晨天空泛著深暗的青色,砭骨的寒風凍得我直發抖。我記得很清楚,二樓的墻壁是瓷磚,欄桿是鐵的,手摸在哪一個上都跟抓冰塊一樣——因為我摸到了。

我自己在營區漫無目的地走了幾圈,想把眼前的一切都記在心裏:蔭庇小小操場的大樹,舞台(主席台),硬化的操場,紅磚毛坯樓,那能從岔路通向射擊場的亮燈的廁所,藍色窗簾遮蔽的兩層小樓,一層食堂,散落在門口草地上的空心木槍(現在回想起來,可能是56半卸掉機匣的整體木托),門口一段稀爛的、滿是水坑的泥濘路。

教導隊,這就是我實打實住了三天的地方啊。

以後誰還能說我走假小子風格是葉公好龍;以後還有什麽男生能做的事情是我怕臟怕累怕這怕那做不了的。我在一個真正的軍營留下了完整的訓練記憶,我當過兵了!

這一次沒有惹出任何麻煩,雖然有早起跑步的教官看見了,但並沒有說什麽。操場上吹哨子時,我已經回了宿舍,和大家一樣收拾東西。班長開始教我們「打炸藥包」——因為我們第一次看到打成這個兩橫兩豎樣子的背包是在董存瑞炸碉堡那一課語文課文插圖裏的炸藥包,我們當時好像都把這個叫做「打炸藥包」,也不知道最早是誰叫的。

外面廣播放起了一首歌。這首歌我記住了:你幫助我,我幫助你,理想把我們連線在一起;官愛兵,兵尊幹,征途上共同戰風雨……人生最美是軍教,是軍教;喊一聲戰友淚花閃,官兵情,難忘記,難忘記。

最後一個課目是拉練,徒手走路。我記得當時說距離是3公裏,從教導隊門口走到附近的汽車西站,軍車在那兒等我們。寫這篇文章時我在百度地圖上量過了,直線距離只有1.9公裏,不過當時我們是沿街走的,跟著隊伍走的我只記得臉頰和耳朵被深秋的寒風刮得滾燙,風裏帶起的鄉村公路特有的飛塵迷了眼,一路上我都在止不住地流眼淚。

現在當地發生了翻天覆地的變化。不要說當年沒記住路,就算把所有關鍵地標都記住,現在我也不可能找出當初的路線了。

六

那次軍訓對興無路小學是非常規的,此後我一直讀到畢業再沒經歷過軍訓。

後來上了初中、高中,各有一個三天的入學軍訓,烈日底下在學校操場上的一小塊空間反復走佇列,走讀生學立正、稍息、轉體、跨立、走齊步(不學正步),住校生多一個疊被子,其實也是在教室疊的。最後一天有一個會操表演。教官一直是武警,但再沒有當年那種觸動自己心思的感覺,就是跟著轉、跟著走,三天光陰無聲無息地過去。

十幾年前畫的塗鴉,軍裝換新了。感謝母上大人不扔之恩,居然找了出來

母校門口高考倒計時牌子上的日期一天少似一天,終於到了歸零的時刻。高三過去,高考平平無奇地結束,後來幫朋友小孩定高考誌願時無意中查到,自己是那年大學母校在我省招到探測制導專業的最高分。

「蘆花白,蘆花美,花絮滿天飛。千絲萬縷意綿綿,路上彩雲追。

追過山,追過水,花飛為了誰?大雁成行人雙對,相思花為媒。」

上大學後的某個寒假,陪爸爸散步;絲綢城很小,我們沿著新修的江堤,走上幾小時,直接就走到了大鳳。大鳳街道居然有天際線了,但主街仍只有那一條,我很容易就遇到了仍在原地的大鳳中學,學校已經高樓大廈煥然一新,但它背後當年我眺望過的方向上,那座水塔仍是最高的建築。

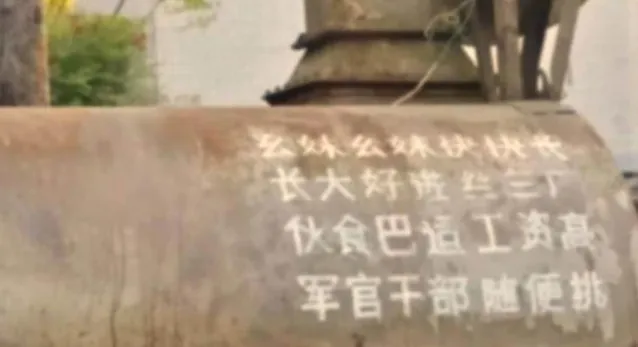

看到水塔,心裏一激靈,牽著爸爸跳過一堆泥濘路,繞到學校背後,果然隔著大門看見了那個夢回許多次的當年的教導隊——用來訓練的毛坯樓,宿舍小樓,食堂,辦公樓,能覆蓋小半個操場的大樹,一個不少都在。

在這個我童年記憶都被飛速抹平的年代裏,它們居然全部維持著原樣,只是士兵宿舍小樓通向二樓的台階中央掛了一個警徽(以前應該沒有),「政治合格……保障有力」的標語換成了「聽黨指揮、能打勝仗、作風優良」,字好像也是一樣大。

但這樓和院子怎麽都變小了?

我記憶中,「政治合格……保障有力」二十個字在小樓二樓頂上是鋪滿的。現在只用十二個字就鋪滿了?

一個和我差不多大的哨兵穿著07軍裝,看到我在門口張望,徑直朝我走過來。

「同誌,你有什麽……」

說的是普通話。

「哦……我就回來看一眼。」

「‘回來’看一眼?」

「我在這兒訓練過。」我打斷這個兵哥哥準備說的話,很認真地告訴他,然後無視他臉上的震驚表情,轉身蹦蹦跳跳穿過營門前路上密布的水坑,回到爸爸身邊。

我對爸爸抱怨,我軍訓的地方怎麽變得這麽小,回憶中的一切仿佛都小了一倍。

「你在這軍訓的那陣子才多大,才一年級還是二年級?現在你將近一米六,穿上高跟鞋都比我高了。」 爸爸極有哲理地說道,「不是他們變小了,是你長大了。」

「修行路,無明盡,幡動時,莫等閑。一生功名輕如煙,最苦人無再少年。」

很多年後,想起自己的初心,輕手輕腳起床,翻開電腦筆記本,敲出這篇文字來。

後記

這是幾年前科研不順時回憶往事寫的東西。當時一口氣敲了一半,後來斷斷續續越補越長,近幾天翻出來花了些心思潤色。

很難描述小學軍訓對一個小女生的影響。軍訓前我是個文弱女孩,現在的我依然是個文弱女孩,連一個引體向上也拉不了。有它之前,在姐姐誘騙下,我已經成了一個偽軍迷;現在的我仍只是偽軍迷,並不關心軍國大事、名將戰史,對一般意義上的軍事,很明顯缺乏那種不少男士有事沒事總愛談論般的好感。

我只是對中國人民解放軍的事情有了好感。我並沒能像小時曾夢想的那樣嫁給現役軍人或者退伍兵,但有這段好感保底,我註定一輩子成為共產主義者。

文中敘述的事深深印在了我幼小的腦海裏,今天仍能畫出許多場景(包括一些本文沒有提到的場景)來——問題是,考慮到教導隊是一個掛牌的軍事管理區,投稿前經查證核實,發現自己的記憶力好得過頭了。原想手畫幾張美術圖放文章裏代替照片,最終覺得還是不合適。因此這部份沒有圖;同樣的原因,不要問文字描述是否完全屬實,並不是,是我模糊過的!

這件事已經過去二十年,世界都變了。但在他們有新營房之前,某些過於細節的記憶,我還是繼續封在心裏吧——如果他們要繼續駐守在那些建築裏一百年,無論它們在公開報道裏被展示多少次,我也會為他們保守一輩子。