【文/觀察者網專欄作者 青嵐】

「我在1990年首次提出單極模式時,就建議我們應既接受它帶來的負擔,也接受它造就的機遇;我還提出,如果美國不搞壞自己的經濟,單極結構就可能持續三十或四十年。這在當時似乎很大膽。今天看來,它卻似乎相當保守。單極時刻變成了單極時代。然而,仍然真確的是單極的永續性將在美國國內決定」。

當新保守主義掌旗官克勞薩默寫下這段意氣風發的文字,他應該不會想到單極時代「如期而至」的尾聲竟是如此這般撕裂而動蕩。

剛剛結束的2024美國大選,又是一次被高調宣布的美國國運「抉擇時刻」,又是一次「紅潮」與「藍潮」之間酣暢淋漓的翻轉,儼然2016或者2020選戰的精心翻拍。

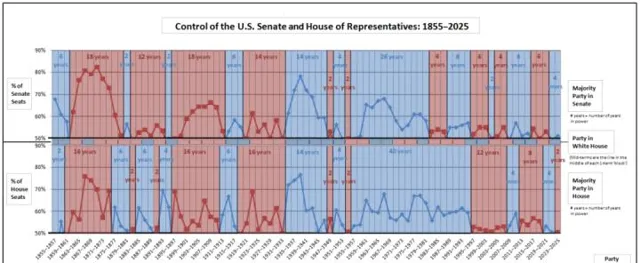

對於已綿延有年的華盛頓政壇高頻次「鐘擺」,美國政黨體系研究權威特謝拉(Ruy Teixeira)在其上月的報告【沒有贏家的政治】中有一段鞭辟入裏的分析。特謝拉認為,美國政黨體系確實陷入了兩個世紀以來罕見的僵局,「惡性拉鋸戰已經持續了一代人」。不同於此前歷次體系重組,當下的兩黨選民基礎高度極化,它們均有足夠的力量懲罰入主白宮的對方,卻也均無法維持自己經久的勝利。即便2024似乎宣告了進步主義狂飆突進的終結,但能夠說服與構建穩定多數聯盟的新共識卻依然遠在天邊。

無論這樣的新共識是什麽,誠如克勞薩默所言,「不搞壞自己的經濟」,無疑是其中不可或缺的部份。無獨有偶,特謝拉在分析了墮胎等兩黨現有焦點議程後,也將「經濟繁榮」列為建構穩定多數聯盟需要開發的關鍵議題。

一言以蔽之,沒有多數選民的經濟「獲得感」與「安全感」,就不會有一個穩定的多數黨派。

有必要指出的是,經濟的重要性並非今時今日才被發現的盲點。2016與2020大選勝利者,無不鼓吹自己擁有振興經濟的特效良藥,在其任期內也的確不遺余力推動著各自的親商業政策。

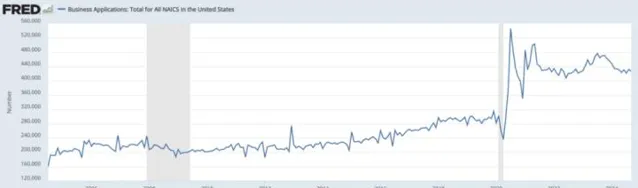

由此我們看到,盡管政治鐘擺反復震蕩,但以小企業新註冊家數為代表,美國本土的創業活躍度已達到2004年有統計數據以來最高,至於中小企業樂觀指數,更是創下雷根時代以來的最高紀錄。

然而這樣的進展,顯然還不足夠。

盡管創業活躍、就業充分,但保羅沃克爾後從未有過的通脹潮,仍然在刺激著普通美國人的神經。

回顧近年來華盛頓通脹治理的思路,可以明顯發現其中對制造業的強烈興趣,以至於歷史性的產業振興法案直接被冠以【通脹削減法】之名。塑造這套思路的「華頓男孩」(華頓商學院研究者)們,對此有極其簡明的闡釋:「通貨膨脹是什麽?它就是供需失衡,到目前為止,我們一直專註於減少需求,但這給了我們第二種方法:讓我們確保透過避免供應鏈中斷來改善供應」。

有趣的是,盡管紅藍更替,但重振「美國制造」,仍然是川普與萬斯言談中治理通脹的一條主線。

當然,華盛頓政客表現出的這種跨黨派傾向,其真實心理動機早已不僅是經濟指標的改善,更指向美國生活方式在世界體系中的優越地位。

很大程度上可以說,美國贏得冷戰「人心之爭」並至今享有超然國際地位的基石,並非依靠壓倒蘇東陣營的大艦巨炮,而是麥當勞、可口可樂等激發廣泛渴求與向往的美國生活方式符號,以及由此層累而成的「想象帝國」。

在心智觀察所看來,圍繞美國生活方式的千百種定義中,新穎消費品的大規模生產與快速普及

,當可稱其最本質特征。細細品味尼克森與赫魯雪夫之間載入史冊的那段「廚房辯論」,從成千上萬工人家庭與副總統夫婦使用同款家電,到美國人習慣於二十年換一套房子,尼克森的全部論述,都在有意無意圍繞著這一特征展開。

波普藝術之父安迪·沃荷,也曾以文藝創作者的敏感總結過美國生活方式內核:「美國最偉大之處在於開創了傳統,最富有的消費者和最貧窮的消費者購買的東西基本相同。你可以在電視上看到可口可樂,你可以知道總統喝可樂,伊莉莎白·泰勒喝可樂,想想看,你也可以喝可樂。可樂就是可樂,無論多少錢都買不到比街角流浪漢喝的更好的可樂。所有的可樂都是一樣的,所有的可樂都很好」。

多年後的今天,盡管人們還可以立即舉出iPhone、特斯拉等光芒四射的消費品圖騰,但稍加嚴肅分析不難發現,這種美國生活方式的優越地位與吸重力,的確已出現了明顯下滑。

以超級公司為例,1995年,財富五百強榜單上營收最高的十家美國企業,還有八家出自工業領域,而到了2024年,連同亞馬遜、Alphabat在內,能夠在海外市場大規模交付標準產品與服務的企業在十強中僅余四席,堪堪持平於美國醫療體系寄生的「特色」醫藥服務寡頭上榜家數。

伴隨著這種「全球性」企業與「本土性」企業,或者說,「生產力型」企業與「生產關系型」企業的此消彼長,美國生活方式所喚起的想象也已全然不同。那些在北美以外極少聽聞的陌生醫藥巨頭及其業務,不僅談不上征服他國公眾心智,甚至在源源不斷輸出著聳人聽聞的美國金元醫療怪談。

對於這種衰落,美國朝野精英自然心知肚明,也不約而同捕捉到了其癥結所在:美國人或許仍然是最慷慨的消費者,但美國企業已在大多數標準消費品的供應中輸給了海外競爭者。

大選前夕,【美國事務】主編朱利葉斯·克雷因(Julius Krein)便發表了一篇頗具代表性的文章—【美國工業必須再次崛起】,充分展現了當下精英階層的判斷與應對。

克雷因開宗明義地斷言,無論誰贏得大選,美國人都將進入一段消費緊縮時期,唯一的問題是這種緊縮的具體路徑:

是追求財政平衡的「傳統」緊縮?運動式減排帶來的「綠色」緊縮?還是以「追趕式再工業化」(catch-up reindustrialisation)為宗旨、從消費驅動向投資驅動的國內政策轉型?

克雷因本人,無疑是「第三條道路」的忠實擁護者。在他看來,冷戰結束三十年後,美國顯然浪費了單極時代的紅利,這不僅是因為不切實際的外交政策幹預,還因為其不明智的經濟政策,重振工業基礎對於美國的未來至關重要,否則,「一個已經不堪重負的帝國將徹底崩潰」。

可即便是對產業政策有如此深入思考的理論家,在解讀美國工業的衰落或者中國工業的崛起上,依然暴露出諸多偏差。拿著錯誤的診斷和藥方,恐怕不會帶來藥到病除的正確結果。

例如,克雷因認為美國工業衰落的內因是企業偏離了經濟理性假設,以股東價值最大化而非經營利潤最大化為目標,從而帶來對「金融煉金術」的沈迷,最終結果是長期投資不足,特別是在外國競爭對手壓低報酬的資本密集型行業。

諷刺的是,克雷因今天所痛批的企業行為「偏差」,恰恰出於美國式「管理資本主義」發展壯大的原動力。

企業史泰鬥艾爾弗雷德·錢德勒在【規模與範圍】一書中曾總結道:「作為核心動力的是企業作為一個整體的組織能力……在保持企業市場份額方面,中層管理人員的能力比主管每個運作部門的低層管理人員的能力更加重要……高級管理人員的能力是工業企業長期健康發展的最關鍵因素。

組織能力的發掘和保持不僅可以確保企業的持續發展,還可以影響企業的和新興工業企業所在國家的持續發展。這種組織能力可以成為發展的動力,有助於使美德兩國在一戰前的30年間成為世界上產量最大、最富競爭力的國家...盡管英國不斷承諾要將管理層改革為非等級式的、人性化的形式,但是他們在第二次工業革命的基礎工業中卻未能完成改革。這阻礙了英國企業以及英國經營產業的競爭力的發展,並大大削弱了英國產業相對於兩個主要競爭對手的工業力量」。

這種由中高級企業管理者為載體的組織能力,在驅動美國工業開疆拓土的同時,也催生著美國式企業管理的一輪輪深刻演化。克雷因痛心疾首的美國企業「脫實向虛」,其實早在上世紀七八十年代的綜合經營與杠桿收購浪潮中已然奠定。對於訓練有素、經綸滿腹的MBA管理通才而言,將大型企業的龐雜分支視作報表上一籃子投資組合,從冰冷的財務數據「點石成金」,本就是再理性不過的取向。

1981年正式接掌奇異的傑克·韋爾奇,正是此種「基金經理化」CEO的典範,也在單極時代享受著全球企業界的狂熱崇拜與追捧。

這一時期,「日本制造」崛起也曾在美國產業界掀起過曇花一現的精益、JIT學習熱,然而這些源於日本企業「現場」的經驗很快被證明水土不服,被本土化、面向中高層管理者的六西格瑪運動取代。

歸根結底,美國企業形成以中高層管理者為核心的組織格局,其根源在於早年工業資本與車間工人之間的劇烈對抗,使美式大工業就此走上將生產管理自主權從車間剝離的道路。正如產業經濟學家拉佐尼克(William Lazonick)所言,移植日本經驗「需要在美國大生產企業中作一場急劇的勞動關系重組,才能使管理者相信在日本管理實踐中工人擁有的技術和權力只會被用於增加生產剩余,而不是被用來進行產量節制」。

與此相反,日本乃至南韓、中國等東亞模式的後起代表,則顯現出車間現場管理與被管理者之間全然不同的張力。日本品質管理之父石川馨曾猜想,造成這一區別的最重要因素或許是東亞國家以工商為末業的前工業化傳統,而後從農業人口而非手工業人口轉移向大機器生產,反而可能因缺乏分工專業化習慣,形成意料之外的基層管理「後發優勢」。

在今天對美國企業「脫實向虛」的激烈抨擊中,美式車間管理的對抗性大有必要被重新強調。正是這種激烈對抗的存在,使美國企業組織能力向今天所看到的路徑演化。新一代研究者們所幻想的「另一條道路」,則早已被美國產業史上倒下的累累屍骨所證偽。

記錄美國機床產業變遷的傑作【當機器停止運轉】中,Burgmaster這家美國機床產業「專精特新」小巨人的興衰浮沈,就足以作為「另一條道路」的代表。

曾幾何時,美國機床廠商一如今天被神化的歐美日「隱形冠軍」,習慣透過累積訂單與控制生產周期的手段平滑市場景氣波動,穩定而豐厚的收入使中小企業也足以透過利潤分享和年功體系維持溫情脈脈的勞資合作關系。然而山崎等日本低成本競爭者加入後,以最樸實無華的價格杠桿和營運效率摧毀了這套商業模式的運轉,開放競爭中,Burgmaster等「守成」廠商往往在保利潤還是保營收的兩難抉擇中反復搖擺,勞資合作也隨之瓦解,「血條」有限的中小企業,最終只能選擇或被並購或是破產的結局。

正是作為對這種開放競爭的無奈回應,導致了拉佐尼克彼時觀察到的另一個重要現象,即美國方興未艾的「去藍領化」浪潮,以至於冷戰尾聲的美國朝野形成了這樣一種延續至單極時代的堅定共識:「如果一個公司、一個行業或一個國家在接下來四分之一世紀裏未大振幅增加制造業生產,同時未大振幅減少其藍領工人數量,它就無望保持競爭力,甚或無望保持‘發達’,它將相當快地衰落。英國最近25年裏一直處於工業衰落之中,多半是因為每個制造單位的藍領工人數量的下降遠慢於所有其他已開發國家。即便如此,英國在已開發國家中間失業率最高—超過13%。

英國的例子顯示了一個新的、至關緊要的經濟公式:一個公司、行業或國家,若將維持藍領工人的制造業工作置於其國際競爭力(那意味著穩步減少此類工作)之前,那麽它不久就將生產和工作兩頭落空。維持此類藍領工作的努力實際上是造就失業的辦法……這當中蘊涵的是一個結論:一國越快地縮減制造業中的藍領僱用,它的總失業量就會越小」。

基於這樣的共識,許多美國大公司如IBM、奇異、三大底特律車企,也不約而同將「去藍領化」作為方針,其中表現最「優秀」的IBM,甚至在郭士納掌舵期間上演了一出從硬體公司全面轉型軟體公司的「大象之舞」,公司股價也果然創造了暴漲十倍的奇跡。

從其後的實踐看,美國工業界整體實作了這一發展目標,在第二產業GDP占比大體穩定的同時,采掘、建築和制造業就業在全部就業人口中的比例目前僅約10%,而中國的可比指標則約30%。

然而隨著單極時代的落幕,從股東價值最大化到「去藍領化」,曾經不證自明的金科玉律,已成為美國經濟「誤入歧途」的主要罪證,重振美國工業與藍領就業,則又成為不分紅藍的跨黨派共識。

如同八十年代的精益管理學習熱,今天的美國精英,也對其理解的「中國制造」崛起法寶——產業政策給予了極高期待。

這種對產業政策的重新認知,可以認為是精益管理帶來的基層「現場」視角後,對美國經濟理論的另一大啟發:推動企業發展的組織能力,既可以存在於公司這一實體之內,也可以存在於更高層面的「有為政府」。

不過這種對產業政策的頓悟和效仿,就像當年的精益管理熱潮,在脫離了勞動力稟賦這一基礎後,註定只會收獲似是而非的結果。

剛剛結束的選戰,僅僅是對勝利者駕馭產業政策考驗的開端。

正如前文所述,川普、萬斯團隊反復聲稱將以全面的關稅壁壘刺激制造業。作為美國通脹潮最初的吹哨人,賴瑞·薩默斯甚至直接將這一激進做法評價為「導致所有滯脹的藥方」。

至於更為精細的產業政策謀劃,克雷因也提到,在實施中將面臨許多障礙和復雜情況:「首先,美國政府機構在設計和執行產業戰略方面的專業知識相對較少,與亞洲同行相比尤其如此。美國政府本身的組織結構也較差,整合外交政策和經濟政策的機構能力有限」。

或許,在明確表達了參與白宮事務的興趣後,馬斯克這樣的人物也可能發揮意想不到的作用,從而補上華盛頓職業官僚在產業政策規劃與落實中的能力空白。

事實上,川普與馬斯克之間的蜜月狀態,也不由不令人回想起近一個世紀前的新政大聯盟。彼時羅斯福與西部財團之間水乳交融的合作,使得傑西·瓊斯(Jesse Jones)、亨利·凱瑟(Henry Kaiser)等極具個人魅力與經營手腕的西部實業家登上了全國舞台,在美國經濟事務中留下了自己的深刻銘印。

不過,即便美國產業政策的「模仿秀」能夠成行,乃至端出超越拜登時期「綠色新政」動議的超大規模刺激,並且新一代少數族裔勞動也能夠適應全新的勞動關系重組,但仍然有一個殘酷的追問橫亙在理想與現實之間:

在保護的高墻後獨自繁榮,還能讓美國生活方式重新產生感召力麽?