吉祥航空航班兩名女乘客帶走別人家的娃,關到廁所裏「立規矩」這件事,這幾天頗受關註,接連上了幾個熱搜。

從把一歲半的幼童帶走展開所謂「教育」,錄下視訊釋出到網路上,並表示「問心無愧」的兩名乘客,到一度表示「陌生人帶走小孩屬於個人行為」的航司客服,再到航司通報中同意將孩子交給別人教育的孩子祖母、事後對此「表示理解」的孩子母親,正是在這一「共同體」的合力下,導致事件發生。有評論稱,整件事都「太魔幻了」。

有人指出,不知如何教育的家長,讓位於路人,任由路人野蠻施教,這很荒誕;但也有人共情家長的難處——就像那兩名乘客覺得自己「問心無愧」。在機艙這一公共空間,孩子哭鬧不休,很可能會被視為「熊孩子」,而家長也將面臨「怎麽沒有管好孩子」的輿論壓力。

在公共空間,幼童的聲音不被聽見,家長的聲音其實也相當低微。前段時間,作家蘇小懶向12306投訴自己坐動車被兩次提醒「管好小孩」,呼籲公眾對嬰幼兒家庭應有包容度。此事引發了不少討論,有不少人覺得,高鐵帶娃讓人反感太正常了,家長並不需要這麽敏感、矯情。

作家蘇小懶的經歷引發熱議。(圖/微博@蘇小懶 )

作為帶娃出行過幾次的家長,我非常理解家長們的焦慮。「不敢帶孩子出門」,已經成為相當一部份家長秘而不宣的「常識」。經常有人問我:帶娃出門坐飛機、坐高鐵,真的可以搞定嗎?

帶娃出行,

是一種什麽樣的歷練?

就我個人而言,我在城市公共空間產生不適感,是從生育開始的。孩子出生到現在一年多,帶娃出行依然是困擾我的問題,不少城市空間仿佛成了一種我需要對抗、之後不得不妥協的物理力量。

當孩子逐漸長大,不再適合用嬰兒背帶背著出門,只能坐嬰兒車,我發現,我和寶寶的活動範圍越來越小了。且不說坑窪、不平整的人行道,某些路口設定的路樁,也造成了障礙。而且,推著嬰兒車搭乘公共交通工具,就是一次次艱難的歷練。

嬰兒車最好是輕便、可折疊的,但在公交車、地鐵上,依然會占用空間,招人側目。抵達地鐵月台也是個挑戰。入口配備升降電梯的地鐵站仍然是少數,多數時候我只能選擇坐手扶電梯或者走樓梯,半扛半拖地把嬰兒車和寶寶搬下月台。每次推著嬰兒車出入地鐵,感覺就像開著一艘沈重的船,在匆匆來往的人群中冒險。

對於推嬰兒車出行的家長來說,一些城市的功能設計並不友好。(圖/Unsplash)

這種感受,往往因城市而異。比如,在中國香港,到處都有天橋和樓梯,推著嬰兒車帶娃出行根本就是災難。另外,香港市區寸土寸金,就連在人行道上行走都擔心自己擋路。在深圳,這種不適感會緩解很多。你會看到不少家長推著嬰兒車,帶著幼童外出。而且,深圳商業空間配置的母嬰間,和香港相比,數量更多,也更幹凈。

我好奇的是,香港家長帶幼童出行,是否都靠私家車和的士。後來,在偏離市區的海邊,才見到有菲傭帶著幼童在玩耍。對於都市區和郊區的界限,香港似乎區分明確——前者是通勤、消費場所,後者才具備親子空間。

這種帶娃出行的困境,在紐約這樣的大城市也存在。前幾年,英國【衛報】報道了年輕媽媽用嬰兒車推著女兒,在紐約地鐵站的樓梯上絆倒身亡的訊息。盡管後來這對母女被證實並非因跌倒而導致死亡,但許多紐約家長表示,擡著嬰兒車上下地鐵樓梯,對他們來說也是一場噩夢,通常需要他人的幫助。

國外有不少地鐵月台階很多,而且彎曲難行。(圖/Twitter)

當然,帶娃出行的最大挑戰,還是在乘坐相對密閉的公共交通工具時——尤其是在飛機和高鐵上,如何防止孩子哭鬧打擾別人。到目前為止,我帶寶寶坐過兩趟飛機、兩趟高鐵,我的辦法是:準備零食和玩具。但對於一歲左右的寶寶來說,在如此狹小的空間雷根本沒法保持耐心,這個時候,我會給她看動畫片,同時陪她說話、唱歌,以分散註意力。

我帶娃出門時乘坐的航班,服務還是不錯的:如果有空余座位,會給我們優先安排較為寬敞的座位。起飛前,空姐會提供兒童貼紙和小枕頭;幼童哭鬧時,她們會提供協助,跟家長一起想辦法緩解孩子的情緒。有些家長發網帖支招,登機時可以給周邊乘客分發寫著「希望包涵」的小紙條,還有耳塞。

在飛機上帶娃出行是一大挑戰。(圖/Unsplash)

坐高鐵的時候,可能感受到的異樣眼光會多一些。我曾經被前排乘客提醒,說自己受到影響了。我也只能盡力安撫寶寶,讓她的聲響和動靜小一些。

每次帶寶寶出行,對我來說都像一場漫長的歷練。我有時候也會後悔,為什麽要這麽折騰?有了娃之後,我的活動範圍日益縮減,城市功能設計和公共場所的氛圍似乎都在提醒我:帶娃就應當留在家裏,減少外出。但與此同時,我也會不解:帶娃出行難道不是天然的權利嗎?這本應是城市生活「便利」的一部份,為什麽我的負罪感這麽重,總有被排斥在外的感受?

孩童的哭鬧聲為什麽令人難忍?

飛機廁所訓娃事件,反映了當下的公共環境對於兒童的包容度正在下降。「厭童」並不僅僅是字面意思,它折射的是一種時代的癥候——處在城市空間和社會資源較為緊迫、競爭激烈的環境下,對於不用承擔行為責任的群體,人們容易產生一種抗拒情緒的生理機制。我們害怕人生失控,尤其在公眾場合,成人需要學會控制情緒;我們也害怕袒露脆弱的情緒,情緒穩定、維持秩序感,成了預設的公序良徳。

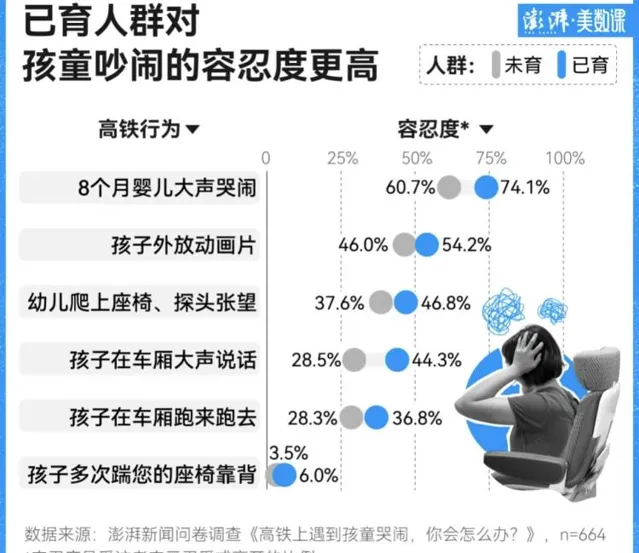

「熊孩子」這個標簽下,隱藏了我們對於孩童群體不能守規矩、影響公序的厭惡,也有對家長放任孩童、無視管教責任的問責。澎湃新聞曾就高鐵帶娃引起反感這一話題做過調查,結果顯示,單身未婚、已婚以及已婚已育人群對於孩童哭鬧聲的忍耐力各有不同,但生育與否,存在著較大的差距。相對而言,已育人群的容忍度更高。

【高鐵帶娃引反感,怎麽就註定無解了?】一文所附的調查結果。(圖/澎湃新聞)

我們對於幼童的理解偏差,在於是否把幼童視為另一種生命形態和階段。兒童心理咨詢師嚴藝家在微博上指出,情緒自我調節功能在不同年齡段的孩童身上也有區別——平均要到5-8歲,人類大腦才能發展出一種感知周圍、約束自我的能力。

而在飛機廁所被訓話的幼童,年僅一歲半。這麽小的孩子,感到不適只能透過哭鬧來表達。我們是否能做到真正尊重嬰幼兒啼哭的權利?在對雜訊無比嚴格的德國,根據【聯邦排放控制法】,嬰幼兒和兒童制造的雜訊對環境無害,在法律意義上不被認為是雜訊,而是屬於自然聲,因此不適用於任何雜訊管理條例。

德國也發生過投訴兒童吵鬧的案例,但執法者大都站在孩子和父母這邊,甚至有這樣的金句:「小孩也不能像小狗一樣被拴著」「你不能指望有一個按鈕,按下去就可以讓孩子安靜」……這本應是常識,但在「厭童」的情緒支配下,幼童的權利、需求被忽視,成人不受幹擾的權利,成了一種更強勢的規訓。

母職的沈重感則在於,孩童的培育重擔向來由母親承擔,而孩童的照護也越來越局限於私人領域。在人人皆中產的消費社會當中,孩童更像社會資源競爭的投射品。我們似乎忘了童年是人生的必經階段,恨不得孩子吹口氣就能跳過童年直接長大;更忘了孩子本來就是社會的一部份。他們也是最容易被遺忘的公民。

【童年的消逝】

[美]尼爾·波茲曼 著,吳燕莛 譯

中信出版集團,2015-5

兒童友好城市,

距離我們還有多遠?

近年來,「兒童友好城市」的提法深入人心。可能有很多人覺得,建設兒童友好城市,就是多建一些兒童遊樂場所,以及在公共空間設計上做一些區隔,比如增加母嬰間,或者在公共交通系統增加「靜音車廂」「家庭車廂」等。

但是,這並非真正意義上的「兒童友好」,就像「女性車廂」「女性停車場」的設計也沒能幹預和改善女性安全問題那樣。以區域來劃分社會群體,最極端的做法就是南韓近年來設立的「No Kids Zone」(禁孩區)。其實,這反而會加劇社會群體的割裂感,真正健康多元的社會關系,應該是互動式的。

在南韓,不少餐廳、咖啡廳門口標註著「No Kids Zone」字樣。(圖/Twitter)

在消費社會之中,親子玩樂空間趨於商業化,「付費玩耍」成為常態。而很多城市的「兒童友好」舉措,則趨於形式化,比如劃定一片「綠地」,建一些彩色雕塑和玩樂滑梯。實際上,這些設施並沒有考慮到孩童的真實體驗、感受和需求。

真正的兒童友好城市,核心在於開放式的包容,而不是改造和幹預。在紀錄片【他鄉的童年2】中,有兩個國家的例子讓人深有感觸。一個是法國。法國人帶娃的松弛感,或許跟他們尊重和珍視童年這一階段有很大的關系。他們會鼓勵孩童進行情緒表達,即便是咿呀學語的幼童,也可以在家長陪護下展開心理咨詢和指導。法國還開設哲學課,讓孩子學會提問和獨立思考,盡可能讓他們理解規則和自由的界限。

另一個例子是紐西蘭。在這裏,「玩樂」是一件特別重要的事情,是遠超學業的一種權利。在學校裏,孩子們在課間瘋玩——教育者們認為,玩耍是最能讓情緒釋放、減少心理問題的方式。而在家庭之外的社群,由政府支持、家長們參與共創的「playcentre」(玩耍中心),專門為孩子提供玩耍環境。參與者要定期接受稽核,鄰裏互助合作,所有工作都是無償的。

在紐西蘭,玩兒才是正經事。(圖/【他鄉的童年2】)

【他鄉的童年】導演周軼君說,童年在法國人看來是珍貴的,因為它不僅是人生的一個階段,而且能讓他們獲得更廣闊的生命體驗。

我們尊重孩童,實際上是為了保留人性中最為珍貴的部份,以及那種「當世界年紀還小的時候」的體驗和感受。

編輯 :桃子醬

題圖 : Unsplash

校對:黃金周

營運:嘻嘻

排版:魏娉婷