一

「洞察」是我入行之後,第二個學到的詞,第一個詞叫brief。之前已經分享過brief相關的內容,今天就簡單聊一下「洞察」這東西。說得好聽點,洞察就是滅霸手上的無限寶石,對藏在brief裏的問題「神擋殺神,佛擋殺佛」。說得不好聽,洞察就像是甲方手中的「鞭子」,甲方的一句「沒洞察」或者「洞察有點淺」就能讓整個團隊加班,熬夜返工。所以這個行業很多的時間其實是花在找洞察上,但找到的洞察究竟是「鉆石」,還是隨處可見的「玻璃」,那就仁者見仁,智者見智。

二

要想找到洞察,首先需要把「洞察」定義清楚。在策略眼裏,洞察是對品牌和產品與消費者關系的敏銳觀察。在創意眼裏,洞察是對消費者日常生活的一瞥。在媒介眼裏,洞察是獲得高投資報酬率的投放決策依據。在產品經理眼裏,洞察是消費者未被滿足的需求。在數據分析眼裏,洞察是能夠預測消費者下一步行為的關鍵點。 不同的工種,對於「洞察」的定義各不相同,我也不再一一舉例。

我個人對於洞察的定義是:現象背後的原因,即why。

之前,每次給小朋友做培訓,說到「洞察」這個部份的時候,我都會拿出下方的圖片做演示材料。

當你看到這張圖片的第一眼,你覺得這個女人在幹什麽?

第一眼的表象,我們看到這個女人在路邊伸出手臂,豎起了大拇指。然後我們思考一下,她為什麽要做這個動作呢?她要搭一輛車!(在國外文化中,這個動作是搭順風車的意思)我們再思考一下,她為什麽要打一輛車?因為她想要離開現在所在的地方,或者說她想去一個步行到不了的地方。

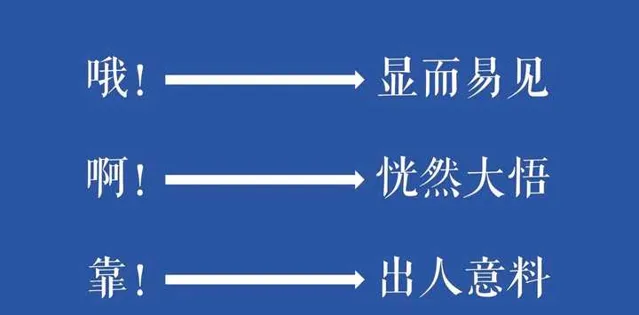

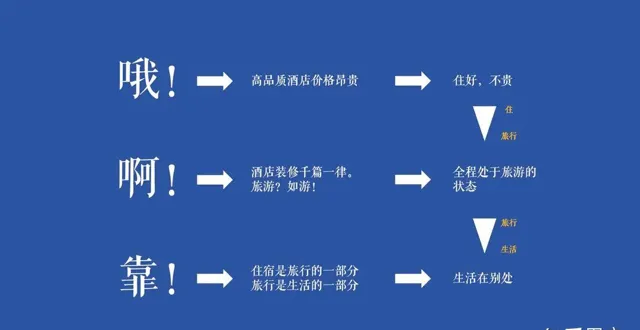

以上對於圖片表現的探究思路,代表了洞察的三個層級。第一個層級叫「 哦! 」。這個階段,看到的是顯而易見的表象,嚴格意義上來說,不能稱之為洞察。第二個層級叫「 啊! 」。這個階段,就到了恍然大悟的階段。是捅破表象的窗戶紙後透出的一束亮光,那就是洞察。第三個層級叫「 靠! 」。這個階段的洞察會讓人發出「意料之外,情理之中」的感嘆。比如,使用拼多多對於一線城市人來說是消費降級,但是對於農村的人來說卻是一種消費升級,而且還是生活方式和產品品類上的雙重升級。

三

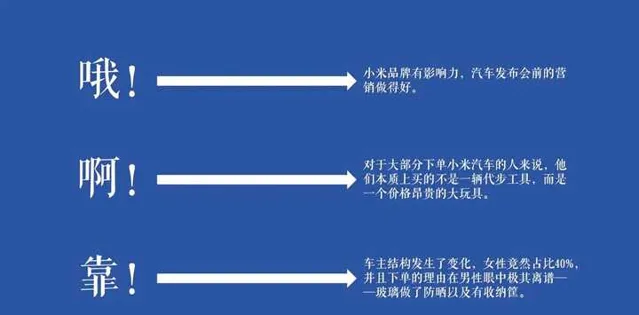

為了能夠更好的展示我所說的洞察三層級,我就以最近剛上市的小米SU7為例,看一下如何用「哦,啊,靠」三個詞解釋小米汽車的銷量表現:小米汽車的24小時大定數量接近9萬。(這裏不討論「大定」的定義是否被重新定義)只有洞察了小米汽車賣爆原因,其他車企才能借鑒超越。

小米汽車賣得好的第一層洞察: 小米品牌有影響力,汽車釋出會前的行銷做得好。

小米汽車賣得好的第二層洞察: 對於大部份下單小米汽車的人來說,他們本質上買的不是一輛代步工具,而是一個價格昂貴的大玩具。小米汽車賣得好的第三層洞察:車主結構發生了變化,女性竟然占比40%,並且下單的理由在男性眼中極其離譜——玻璃做了防曬以及有收納筐。

四

聊洞察,就繞不過一個爭論了好些年的話題:時至今日,洞察是否已經被挖掘完畢?是否人人都有「一朝熱血幹策劃,驚覺再無新洞察」的迷茫?如果從飲食男女或者國外七宗罪那一套人性框架看待這個問題,那必須承認「洞察已被挖掘完畢」。但我更願意相信洞察隨著社會科技文化的進步,一並行生著演變。比如上個世紀的沙發馬鈴薯,到15年前後的手機抱臉蟲,再到如今的「作繭自縛」。

雖然科技對於人們生活方式的影響結果類似,但其影響的方式卻隨著時代有著全新演繹。發現人性的全新演繹方式,也是一種洞察。

如果你願意相信還有大把的洞察等著我們去發現,我們則可以進入下一節的內容:如何找到洞察。

五

我們可以透過觀察、對談、體驗的手段,配合「 多問兩層為什麽 」的思考技巧來找到一個讓我們滿意的洞察。

先說觀察和對談。部份人都聽過不要看人家說什麽,要看人家做什麽。以前我覺得「找人來做音響訪談,大部份人說自己會買A款,結果走的時候帶走B款」的故事只是案例段子,直到我自己參與進入一個品牌的視覺設計計畫後。

當時參與到一個時尚品牌的美妝線形象更新計畫,整個更新方向分為了三派。一方主張采用「老花」風,一方主張采用「大logo」風,剩下一方主張升級為「侘寂」風。由於各方進行著「友好」的交流,所以在會議室內沒能敲定方向。出了會議室,我們看到在客戶的整個辦公區,員工購買的品牌產品(員工買服務品牌的產品,也算是一種人在屋檐下,不得不低頭吧!)是清一色的「大logo」。覺察到這一點後,我們又申請發起了一輪對於購買品牌的員工的對談,之後得到了兩個洞察。

1、「老花」在她們印象中是屬於LV的專屬設計,買一個老花設計的品牌,卻又不是LV會讓她們顯得很「呆」(「呆」是訪談過程的原詞);2、自己就是一只「小野貓」(也是原話),侘寂風完全不是自己的風格,和品牌在自己印象中的形象完全不同。

不同於平價品牌或者中高端品牌的消費者,當時所服務的品牌消費者普遍抱著一個心理:如果別人不能一眼看出來「我」用的是什麽品牌,那就好像是衣錦夜行;如果品牌不能表達和襯托「我」想要的氣質,就算再好看都會心裏都會覺得擰巴不自在。訪談至此,該品牌的形象更新也就有了方向——大Logo風。

再來說一下體驗。 體驗本質上是在說一件事——到現場。 稻盛和夫也曾說過: 現場有神靈 。僅僅靠在大腦或者會議所構建的使用者使用畫面,只是對洞察的閉門造車。我們現在已經習慣「手機號一鍵登入」APP的功能。在這個功能問世之前,我們需要透過「輸入手機號-跳轉簡訊-復制驗證碼-跳回APP-輸入驗證碼-確認登入」的繁瑣步驟。在某個天才產品經理體驗過整個登入/註冊流程之後,洞察到了這一系列會導致高流失率的流程後,改用「手機號一鍵登入」替換掉原來的所有步驟。很快,「手機號一鍵登入」就變成了APP產品的設計標配。

想知道鞋子好不好穿,自己上腳試試;想知道飲料好不好喝,自己買一瓶嘗嘗;想知道床墊的軟硬,自己躺半小時就能知道;想知道使用者為什麽罵你的app,自己多體驗幾遍流程,自己也會忍不住開始罵自己。

這一節的最後,說一下「多問兩層為什麽」。 「多問兩層為什麽」的技巧在數據分析中有個專有名詞:下鉆。 比如通盤的市場生意。「銷量下降→具體是哪一個指標導致了下降→是什麽原因導致了指標的下降」。

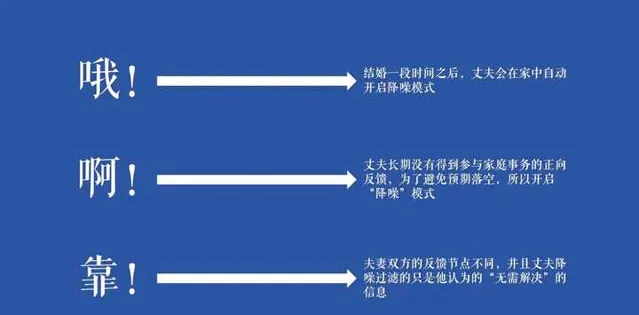

以婚姻中「丈夫會主動開啟遮蔽功能」的現象為例,展示如何透過「多問兩個為什麽」的技巧進行洞察下鉆的過程。

第一層洞察: 結婚一段時間之後,丈夫會在家中自動開啟降噪功能,與妻子的溝透過程中會出現明顯的不回復,或者選擇性回復的表現。

第一個為什麽:丈夫為什麽會「回復怠慢」?

第二層洞察: 丈夫對於妻子下達的一些家庭需求予以回應後,沒有得到相應的正向反饋,基於經驗形成的期望管理,就讓丈夫逐漸關閉對於會產生負反饋場景的回應。

第二個為什麽:為什麽妻子不對丈夫提供正反饋回應?

第三層洞察: 丈夫傾向於解決問題的溝通方式,妻子註重情感交流的溝透過程。丈夫追求的結果正反饋,但是妻子給予的是過程正反饋。在整個過程中,丈夫遮蔽的不是妻子的話,遮蔽的是他認為「無需解決」的資訊。

六

最後分享一個產出好洞察的捷徑——包裝。 包裝洞察靠的不是華麗的詞藻,而是價值昇華。

現在我們都知道將iphone的問世說成是iphone時刻,不僅僅把iphone定義成智慧型手機,而是把它說成是行動網際網路的鑰匙。迪士尼對於成人來說不是一個遊樂場,而是一個成年人也能做回小孩的魔法世界。對於購買豪宅的客群,不能說他們是土豪或者暴發戶,而要把他們捧成經濟起飛的參與者,歷史脈搏上的弄潮兒。對於都將筷子作為主要餐具的中日韓三國,不同造型特點的筷子,既可以說成日韓對中華文化的「背祖忘宗」,也可以說成是中華文化開枝散葉的結果。筷子不只是餐具,也是構建筷子文化圈的象征符號。

近幾年,在叫得出名字的品牌中,Airbnb是屬於對包裝昇華洞察這個技巧運用得比較好的那一個。

作為一個線上的訂房網站,Airbnb提供的是個體戶房東和遊客間的住宿撮合服務。我們可以看一下Airbnb是如何透過不斷地昇華洞察,最終打動消費者,繼而讓消費者選擇在這個平台預約住宿的。

對於遊客而言,住只是旅行的一部份。針對於旅行住宿這件事,Airbnb得到的第一個洞察是「全程四星級、五星級酒店的房費,對於大部份遊客來說比較昂貴」,Airbnb可以提供更具價效比,服務體驗同樣出色的住宿服務。這時洞察還僅僅停留在「住」本身。

接下來,Airbnb就要將「住」向「旅行」這件事情上延展了。高品質的連鎖酒店除了價格不菲之外,其內部的裝修標準也是高度一致的。不論你坐了多久的飛機,前往了多遠的城市,只要入住同一品牌的酒店,你就分不清自己到底在哪裏。這種狀態叫 「如遊」 。 住是旅遊的一部份,旅遊又是生活的一部份。 人們對旅途中「住宿」這件事,不僅是希望有一個留宿的地方,更是希望有深入本地生活的體驗,擁有一次短期的「生活在別處」。

洞察是對生活的理解。

so,出門吧。去看、去觀察、去交流、去體驗、去理解。