圖片來源:鈦媒體App拍攝(理想NVH隔音套件拆解)

自從人類掌握聲學技術後,對音質的追求就一直未曾停歇。

但由於不同的人,會對不同的聲音產生不同的情緒和感受。因此,音質的好壞在主觀層面,也很難有一個統一的標準進行界定。

在聲學領域有一句流傳很廣的話:「耳機和音響的盡頭就是一門玄學」。在很多人看來,廠商所謂的那些解析、聲場、分離度、結像等等,都是用來提高產品調性的「刻意之舉」,往往最終購買之後自己也聽不出有什麽區別。

而人們在談論與汽車相關的聲學名詞時,也經常可以聽到一個概念——NVH。那麽,這個聽上去就有些「玄學」意味的「NVH」,到底算不算是汽車上的一種另類「智商稅」呢?

「NVH」是不是「玄學」?首先,從定義上來說NVH是三個英文單詞Noise(噪音),Vibration(振動)和Harshness(聲振粗糙度)首字母的縮寫,是汽車雜訊、振動和舒適性等各項指標的總稱。三者在汽車振動雜訊中是同時出現且又密不可分,因而常把它們放在一起進行研究。

簡單地講,乘員在汽車中的一切觸覺、聽覺乃至視覺震動都屬於NVH研究的範疇。

在上述三個要素中,噪音和振動其實都是可以明確量化成數據的指標,屬於一種客觀要素。

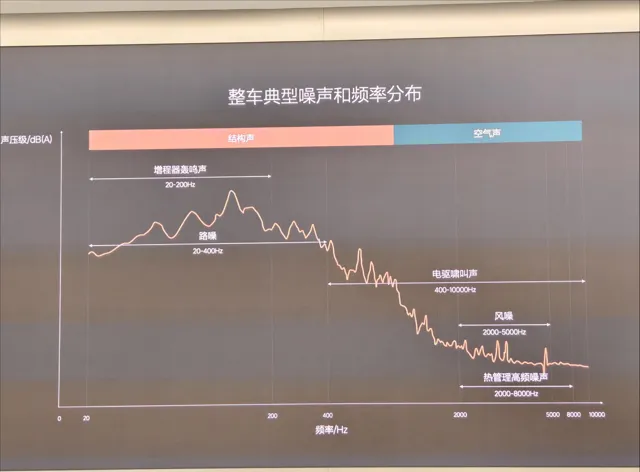

而整車典型的噪音又可以分成空氣聲和結構聲兩大類:空氣聲包括風噪、電驅嘯叫聲、熱管理高頻雜訊等,這類噪音將空氣作為傳播介質,可以透過填充隔音聲學材料解決;結構聲包括發動機轟鳴聲、路噪、車身結構幹涉音等,這類噪音將車身作為傳播介質,光靠隔音材料是不足以完全消除的,只能靠技術手段解決。

並且,這兩類噪音還可以相互轉化,使得NVH指標的提升變得更加困難。

如果從NVH的本質出發,想要有效的解決兩種噪音,最好的辦法就是整車采用更好的隔音材料打造,從根本上改善NVH問題。但在實際生產中,這樣會對車輛本身的制造成本造成巨大壓力。也正因如此,才需要工程師們從設計上尋找更優的解決方案。

但其實歸根結底,從工業設計的角度,這種可以量化成數據指標的要素,其效能好壞都有標準可以參照,也可以透過技術叠代或者最佳化來彌補。最終,汽車制造商需要找到一個平衡點,既提供高品質的駕乘體驗,又控制制造成本。

也就是說,NVH當中的「噪音」與「振動」兩項有著明確的效能和成本評估,肯定算不上是一種「玄學」。

而在這一點上,主觀層面的聲振粗糙度則完全不同。從公眾認知的角度來說,「聲振粗糙度」就是一個比較陌生的概念。它是描述人體對振動和雜訊的主觀感覺,也因此很難用客觀方法去考察,更多的還是因人而異。

不同年齡、不同聽覺靈敏度、不同偏好的使用者,都有可能對同一款產品給出完全不同的聲振粗糙度反饋,而這也更像隔壁所提及的「玄學」指標。

而當你有一個「信玄學」的老板,或許你也就能理解為什麽NVH團隊會對此「怨聲載道」了。在近期理想汽車的NVH技術日上,就一度出現了技術負責人公開「吐槽」老板的名場面。

在開發L9的時候,理想汽車CEO李想就發現自己開回家的那台試裝車,開了空調之後會有高頻雜訊特別吵。當時離L9量產的時間其實已經很近了,團隊緊急地測試,發現確實有hiss(發嘶嘶聲)音,但頻段其實很高了,分布在4000hz到8000hz之間,而且非常輕微,其實NVH團隊裏大部份同事基本聽不到這個聲音。

但在李想的「強硬」表態之下,雖然大部份的工程師都聽不見,但是考慮到通常年紀越小,對高頻越敏感,小孩子是能聽到這種高頻雜訊的,所以團隊最終還是透過了這個調整方案。

事實上,NVH雖有一定的「玄學」成分,但作為噪音的評測標準其影響是遠大於對音質的需求的。畢竟,噪音不僅影響人們的睡眠,也會影響孩子、成人、老年人的各種身心健康。

世界衛生組織已經將噪音汙染列為僅次於空氣汙染的環境威脅,不僅會引發聽力損失、心血管疾病、睡眠障礙等,還會影響胎兒的發育等問題。而有意思的是,雖然各行各業的產品都或多或少有振動雜訊的問題。但只有在汽車行業,才將單獨將振動雜訊稱之為NVH。

而這主要是因為,汽車作為人們日常生活中的「第三空間」,駕駛員或乘員呆在汽車裏的時間普遍較長,因此對於雜訊的要求也會隨之提高,這也是其他交通工具或者低頻場景所不具備的特性。

因此,也有人將NVH工作稱之為車輛的靜音工程,其核心就在於減少車內的振動雜訊,為駕乘人員提供一種相對舒適的駕車或乘車環境。

做好NVH≠狂塞「隔音棉」「60英裏的時速下,這輛最新款勞斯萊斯車內最大的噪音來自於電子鐘。」這是1959年,奧美創始人大衛·奧格威為勞斯萊斯寫的一個文案,也被稱為他最著名的作品之一。

為什麽頂級豪車花費重金去標榜靜謐性,而不是很多人以為的百公裏加速、極速等指標?

在英語中有一句諺語:Quietness is best(安靜是才最好的),或許正好解釋了其背後的邏輯。在整車舒適性的評價中,安靜其實也是一種很奢華的體驗,尤其是在一台行駛的車輛當中。

有統計資料顯示,整車約有1/3的故障問題是和車輛的NVH問題有關系,而各大公司有近20%的研發費用消耗在解決車輛的NVH問題上。

而與百公裏加速和極速這些,可以透過增加發動機排量或提高電機轉速等明確技術路徑改善的指標不同,NVH涉及到的零部件眾多。在汽車的一萬多個零部件中,超過30%都和NVH有關,顯然並不能單靠塞吸音棉解決全部問題。

而且,NVH需要開發的場景非常多,包括各種行駛動態、環境、溫度、天氣等等。並且,每個人的聽力和身體感受不同,敏感的人會察覺到一般人感覺不到的噪音,這種主觀性也使得其研發難度陡然加大。

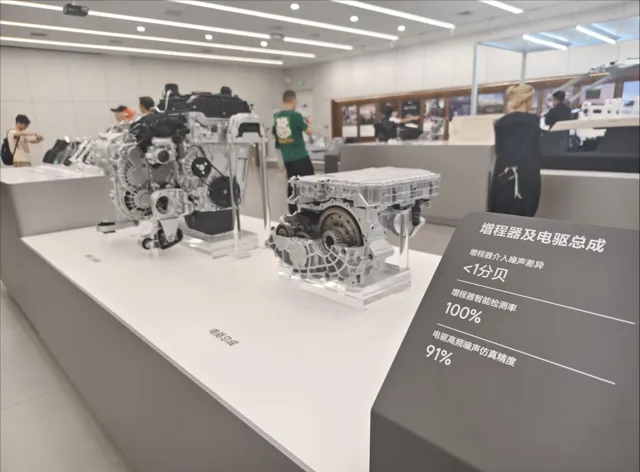

以理想L9為例,其增程器的開發歷程也體現了這一點。理想汽車NVH團隊在開發L系列增程器時,遇到了發動機功率增加20kW的目標,這使得NVH開發的難度大幅增加。

團隊花費半年時間最佳化增程系統的結構雜訊,盡管一度認為已經達到了行業領先水平,但在實際測試中仍發現低頻壓耳聲存在。面對NVH最佳化的復雜性和系統性要求,後續團隊透過繼續最佳化硬體和軟體,透過更換新結構的隔振墊和支架,以及微調XCU的標定策略,最終方才解決了問題。

而理想L9在路噪方面的最佳化也比較具有代表性。李想在測試L9時,發現其在粗糙瀝青路面的路噪不如寶馬X7沈穩。對此,理想的NVH團隊也在不斷測試和調整方案,最終采用了諧振塊設計,顯著提升了路噪表現。

要知道在同行中,例如寶馬X7、舊款寶馬X5、奧迪A8等車型上都能找到類似的諧振塊設計,這幾款車都有著行業一流的底盤調教水準,在同級別車型裏都是操穩效能的標桿。盡管,當時擔心輿論壓力,但理想這一決策最終證明是有效的,這也是目前行業綜合下來最合理的解決方案。

從上述案例不難看出,做百公裏加速等指標,其實就像是做一道數學題,是有公式和套路的。而做NVH看似可以按部就班,其實是需要綜合各種因素的系統性最佳化。再加上NVH投入研發大,投入之後不能馬上見到效果。所以,在此之前很多傳統品牌並沒有把NVH當成重要指標,只是達到及格線就不再深入了。

但不得不說,NVH問題其實也是汽車廠商研發綜合實力的一種重要體現。

你可能已經發現,日常生活中往往越高端的車型,行駛起來就越是靜謐,越是沒有顛簸感。那麽反之亦然,如果NVH最佳化做得好,是不是往往也就意味著汽車品牌越高端?

答案自然也是肯定的,透過這波「死磕」NVH的操作,家用車的新豪華標準,不就這麽被李想成功地立起來了?

如今,隨著國內汽車產業加速邁入新能源時代,一場圍繞自主品牌沖高的賽局,早已悄然打響。在這樣的背景之下,NVH效能的優劣,也正在成為自主品牌高端化行程中的關鍵因素。

尤其是在新能源車領域,電動汽車由於其本身的驅動特點,NVH問題顯得尤為突出。沒有內燃機雜訊的掩蓋,電驅系統和環境雜訊更加明顯,任何微小的聲振粗糙度都會被放大。

也正因如此,在可以想見的未來當中,NVH效能將不僅僅只是一項技術指標,更是自主品牌邁向高端市場的一堂必修課。 (本文先發於鈦媒體App,作者|常笑,編輯|張敏)