據外媒報道,福特汽車公司CEO吉姆法利日前透露,福特將推出一款售價3萬美元的純電車型,計劃約兩年半內實作盈利。

吉姆法利表示,「作為一家汽車制造商,必須做出徹底的改變才能得到一輛可實作盈利的電動汽車(profitableEV)。我們必須做的第一件事就是將所有資金投入到更小型、更經濟實惠的電動汽車上(smaller,moreaffordableEVs)。龐大的電動汽車永遠不會賺錢。電池要5萬美元,電池永遠負擔不起。」

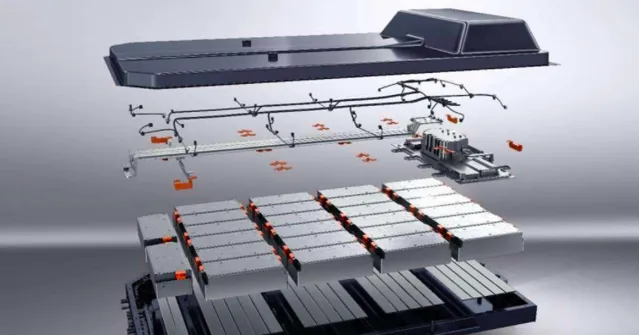

吉姆法利說到了電池,這將是可實作盈利的關鍵。從這個角度就能看到,比亞迪能夠成為全世界第一大新能源車企的重要原因,就是它整合了自己的電池供應鏈;寧德時代之所以被人稱為寧王,就是因為它卡住了諸多新能源車企的脖子;為什麽長安、吉利、廣汽都在推進自研電池計畫,也是不想太被卡脖子。

換句話說,小型電動車不需要用那麽大的電池,所以才更容易控制成本。

無獨有偶,大眾在5月底曾透露,將開發一款售價2萬歐的電動車型,雷諾也表示要與中國夥伴一同開發純電版新一代Twingo微型車,售價或將控制在2萬歐元以內。

而此前歐美車企宣布繼續燃油車。事實說明了它們並不是就此放棄電動車。只是和中國同行相比,它們在價格和成本上不占據優勢。

現在傳統汽車巨頭們不約而同地把目光集中到低售價的電動車型上,目的就是為了要應對來自中國新能源汽車的競爭。雖然美國和歐洲都推出了針對中國新能源汽車的高關稅政策,但是對於市場經濟來說,政策只是一時的,堵不如疏,從更長遠的考慮來看,只有快速推出能和中國品牌相抗衡的車型,快速成長起來,才是生存之道。

低售價車型蔚然成風

我們看歐洲車企把價格壓縮到兩萬歐元,福特把價格壓到3萬美元,且都要在小型電動車型上實作突破。

今年4月歐洲電動車銷量同比增長14.8%,和燃油車和非插電式混合動力車型的增幅相比,增速明顯放緩。出現這種情況的原因就是,歐洲電動車型的價格過高,使得消費者的消費熱情不高。目前,歐洲市面上的電動汽車均價在3.5萬歐元以上。

瑞銀的報告指出,由於整體車市的不確定性以及家庭購買力降級制約了歐洲家庭的汽車消費能力,消費者希望能有價格更低的入門級電動車型。為此,Stellantis、雷諾、大眾、現代汽車等車企都有計劃推出平價電動車型。

雪鐵龍在2023年10月份表示,將推出新款e-C3車型,售價23300歐元。據了解,新款e-C3基於Smart Car平台打造,配裝44kWh的磷酸鐵鋰電池。此外,雪鐵龍還計劃推出e-C3城市版,續駛裏程為200公裏,起售價為19990歐元;

雷諾品牌將推出雷諾5小型電動車。據介紹,雷諾5起售價約為2.5萬歐元,續駛裏程達400公裏;現代汽車此前也曾透露,正計劃一款入門級電動小車,售價將在2萬歐元左右。

歐洲選擇推出小型車,還有一個因素,那就是歐洲開小車是有傳統的。

2023年美國賣出的1546萬輛新車中,電動汽車僅占9%,累計銷量為140.2萬輛。其中純電動車銷量為118.9萬輛,其中特斯拉銷量達到67萬,占比56.3%。2023年美國銷量排名前10的車型中,只有特斯拉Model Y一款電動汽車,暢銷榜排名第5。單憑特斯拉,並不能撼動燃油車市場。

美國消費者對電動汽車接受度低的一大原因,是價格不達預期。數據顯示,2023年美國電動汽車均價最高時達63000美元,年底降至60500美元左右。如果說,美國車企能把價格降到3萬美元,就意味著降價一半,那麽絕對會激發市場的消費者熱情。

想降本就要用小電池

價格降下來,就意味著成本也要降下來,說起來簡單,做起來則要復雜很多。

目前來看,大家把目光投向了電池這個成本大戶。吉姆法利說大車型的電池成本負擔不起,雷諾執行長盧卡·德·梅歐也認為小型電動車更容易實作降低成本,因為可以縮小電池組尺寸。

大電池和小電池,在成本方面能有多大的差異呢?對於一台50kWh電池包的車型來說,電池包成本就需要6.5萬左右;更大容量的電池包的整體造價顯然更高。目前最大的電池包容量已經接近150kWh,成本就已經達到了15萬。

這是基於中國供應鏈的價格。如果在美國和歐洲,電池成本顯著上升。彭博新能源財經(BNEF)2022年釋出的鋰離子電池價格調查顯示,歐洲的電池組價格比中國高出33%,美國則高出24%。

2021年,中國電動汽車平均售價為26500美元,不到歐洲電動汽車平均售價的三分之二,美國電動汽車平均售價的一半。

必須要說的是,以上價格是兩三年前的價格。如今,隨著技術發展的進步,歐美和中國在電池價格的差距應該會縮小,但肯定還存在差距。這也間接說明了,為什麽美國和歐洲推出的電動車都是小型車,而2萬歐元和3萬美元價位相對應的中國車型,基本都是緊湊級車型。這個價位還有相當部份的中級車型。簡單橫向對比,似乎美國和歐洲的電動車仍然不便宜。

但是,我們需要用另外的角度來解讀,即在美國和歐洲,電動車仍然要比傳統的燃油車要貴上一些,這在目前階段是正常的。另外就是中國新能源汽車市場競爭太過於激烈,電比油低已經是常態,因為參與競爭的品牌過多,各家為了能獲取生存機會,以大打小、降維競爭的案例比比皆是。中國新能源產品的價效比已經到了極致的程度,對歐美市場來說可參考性並不大。

當然,歐洲2萬歐元,美國3萬美元,這只是一個開始,未來隨著市場大盤逐漸做大,成本也將越來越低。但是在此之前,歐美市場還需要一個新手保護期,所以,我們看到了此前美國和歐洲的高關稅政策。

所以,這個世界上,所有發生的事情從來都不是孤立的,它都是有前因後續的。

百姓評車

如此一看,從歐洲和美國限制中國新能源汽車,到推出低售價小型電動車等一連串的事件,整條脈絡就比較清楚了。誰說國際汽車巨頭不在乎電動化轉型的,它只是放緩,而不是放棄。就連「最固執的」豐田章男也從來也沒有說要堅守燃油車路徑。它們的燃油車業務仍然可以帶來豐厚的利潤,但這並不耽誤其電動化行程。

這個世界,我們不能光看別人說了什麽,還要看他做了什麽。