AR-HUD是ADAS和無人駕駛領域的熱門套用,特別是在無人駕駛領域具備特別好的套用前景,但是目前傳統的鏡面反射光路設計會導致AR-HUD體積巨大,超過20升,這阻礙了AR-HUD的套用,解決辦法就是全像光導波設計。

傳統HUD光路一般采用兩級鏡面反射技術,這帶來兩個缺點,一是體積比較大,特別是AR-HUD,為了更廣的FOV,第二級非球面反射鏡需要很大,導致整體HUD的體積很大,AR-HUD的體積一般都在20升以上,高度和深度都無法滿足車內儀表板背後狹小的空間。

再一點就是成本,從光學的角度來看,擋風玻璃是自由曲面,而為了形成不失真的影像,就要求 HUD中的凹透鏡發出非常精確的影像。因此,在制造大鏡片的過程中對容差的要求非常嚴格,大陸集團HUD非球面反射鏡采用塑膠註塑成形方法生產,整個表面的容差在 5 微米 (0.005 mm) 以下,需要使用十萬級或萬級無塵室車間。為了更廣的FOV,需要更大的非球面反射鏡,越大則容差越難控制,成本越高。復雜而精密光學元件的加入也讓裝配成本比較高。

全像光導波是源自AR眼鏡領域的技術,用在HUD特別是AR-HUD領域是革命性的顛覆性的技術。

反射鏡型AR-HUD有22升的巨大體積,而全像光導波只有2.4升,傳統非AR型HUD的體積也有4-6升體積。因為取消了復雜精密的兩級反射,成本也有所降低。

導波技術並不是什麽新發明,我們熟悉的光通訊系統中,用來傳輸訊號的光纖組成了無數條連線大洋彼岸的海底光纜,就是導波的一種,只不過傳輸的是我們看不見的紅外波段的光。在AR-HUD中,要想光在傳輸的過程中無失真失無泄漏,「全反射」是關鍵,即光在導波中像只遊蛇一樣透過來回反射前進而並不會透射出來。簡單來說達到全反射需要滿足兩個條件:(1) 傳輸介質即導波材料需要具備比周圍介質高的折射率; (2) 光進入導波的入射角需要大於臨界角θc。光機完成成像過程後,導波將光耦合進自己的玻璃基底中,透過「全反射」原理將光傳輸到眼睛前方再釋放出來。這個過程中導波只負責傳輸影像,一般情況下不對影像本身做任何「功」(比如放大縮小等),可以理解為「平行光進,平行光出」,所以它是獨立於成像系統而存在的一個單獨元件。

光導波總體上可以分為幾何光導波(Geometric Waveguide)和繞射光導波(Diffractive Waveguide)兩種,幾何光導波就是所謂的陣列光導波,其透過陣列反射鏡堆疊實作影像的輸出和動眼框的擴大,代表光學公司是以色列的Lumus,目前市場上還未出現大規模的量產眼鏡產品。幾何光導波運用傳統幾何光學設計理念、仿真軟體和制造流程,沒有牽扯到任何微奈米級結構。因此影像品質包括顏色和對比度可以達到很高的水準。但是,工藝流程比較繁冗,其中一步是「半透半反」鏡面陣列的鍍膜工藝。由於光在傳播過程中會越來越少,那麽陣列中這五六個鏡面的每一個都需要不同的反射透射比(R/T),以保證整個動眼框範圍內的出光量是均勻的。並且由於幾何導波傳播的光通常是偏振的,導致每個鏡面的鍍膜層數可能達到十幾甚至幾十層。另外,這些鏡面是鍍膜後層層摞在一起並用特殊的膠水粘合,然後按照一個角度切割出導波的形狀,這個過程中鏡面之間的平行度和切割的角度都會影響到成像品質。因此,即使每一步工藝都可以達到高良率,這幾十步結合起來的總良率卻是一個挑戰。LUMUS在2000年就已經推出相關產品,但至今還未能量產。

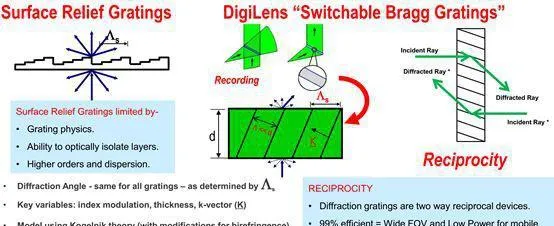

繞射光導波主要有利用光刻技術制造的表面浮雕光柵導波(Surface Relief Grating)和基於全像幹涉技術制造的全像體光柵導波VHG(Volumetric Holographic Grating)或HOE(Holographic optical element), HoloLens 2,Magic Leap One均屬於前者,全像體光柵光導波則是使用全像體光柵元件代替浮雕光柵,蘋果公司收購的Akonia公司采用的便是全像體光柵,另外致力於這個方向的還有Digilens(HOE)。這個技術還在開發中,色彩表現比較好,但目前對FOV的限制也比較大。但是車載AR-HUD不需要太大的FOV,能做到10度的FOV就已經能滿足要求。當然Digilens已經可以輕松做到50度,並且在挑戰100度。

表面浮雕光柵導波(Surface Relief Grating)是目前AR眼鏡的主流,想象一下將棱鏡壓縮到非常細小的尺度同時橫向拉長。現在將這些紋路雕刻到鏡片的表面。這些微型紋路也就是所謂的「表面浮雕導波」了。這裏的關鍵就是「切割」出一系列垂直條紋,透過適當的排列將光線引導至眼前的鏡片區域。這種「表面浮雕」光導波技術最早是諾基亞的專利,後來也由諾基亞商業化。微軟的HoloLens中使用的光導波就使用了這種設計,不過微軟對其作了修改,他們將外殼設計成直立狀態,而微型顯視器則設計在眼睛上方。諾基亞的專利很值得註意,因為它已經被證明是可以規模化生產的。不僅如此,除了HoloLens之外,諾基亞還將此設計授權給了Vuzix,後者在一家由英特爾投資資助的工廠生產相應的光導波,並以和聯想合作的品牌銷售到中國企業市場。

表面浮雕光柵導波(Surface Relief Grating) 設計門檻比傳統光學要高一些,主要在於繞射光柵由於結構進入微奈米量級,需要用到物理光學的仿真工具,然後光進入導波後的光線追蹤(ray tracing)部份又需要和傳統的幾何光學仿真工具結合起來。它的制造過程先是透過傳統半導體的微奈米加工工藝(Micro/Nano-fabrication),在矽基底上透過電子束曝光(Electron Beam Lithography)和離子刻蝕(Ion Beam Etching)制成光柵的壓印模具(Master Stamp),這個模具可以透過奈米壓印技術(Nanoimprint Lithography)壓印出成千上萬個光柵。但是這種技術和芯片的制造技術高度類似,需要使用千級無塵室和極其昂貴的晶圓生產裝置,如果要做到眼鏡大小,其成本和同樣大小的芯片價格差不多,因此價格極其昂貴,且不會有下降的空間,這種技術已經非常成熟了,且在芯片上已經有十億量級的出貨了。

使用VHG或者說HOE的人很少,包括十年前就為美國軍工做AR頭盔的Digilens,曾經出過單色AR眼鏡的Sony,還有由於被蘋果收購而變得很神秘的Akonia,還有一些專攻體光柵設計和制造的廠家。他們所用的材料一般都是自家的配方,基本是感光樹脂(Photopolymer)和液晶(Liquid Crystal)或者兩者混合。制作過程也是先將一層有機薄膜塗在玻璃基底上,然後透過兩個雷射光束產生幹涉條紋對薄膜進行曝光,明暗幹涉條紋會引起材料不同的曝光特性,導致薄膜內出現了折射率差(Δn, index contrast),即生成了繞射光柵必備的周期性。全像光導波這個名字帶有一定的誤導性。雖然這個名字裏帶有全像二字,但其實全像導波並不會直接在使用者周圍產生全像影像,它指的是透鏡內部的光學元件本身就能產生奈米級全像圖。

Digilens是其中最優秀的,領先其他公司至少10年以上,已經透過了美國聯邦航空總署的認證,在巴西航空工業的Legacy 450和500上商用,這也是第一個光導波HUD的商業化套用。在美軍戰鬥機上也有套用,但礙於保密問題,Digilens未主動宣傳。

在寶馬的頂級摩托車上也有使用

前面提到的光導波都是被動的無源設計,只有Digilens的是主動有源設計,這就意味著它有很大的技術挖掘空間。DigiLens設計出「主動式」全像光導波。透過使用基於液晶的薄膜聚合物,DigiLens光導波內的全像鏡狀光學器件能夠在用電流啟用時改變狀態。稱之為Switchable Bragg Gratings技術。

這種型別的光柵結構與SRG是截然不同的,它擁有可以電切換的volume bragg grating。這與SBG最大的區別在於SBG繞射所有的影像並且只有一個路徑。利用這種優勢人們可以將布拉克光柵做得非常薄,從而使每個光導波層的FOV達到50°。與此同時,因為更高的光效率AR的顯示效果也會更亮並且電池壽命更長。

全球第二大HUD廠家德國大陸汽車對Digilens情有獨鐘,參與了Digilens前三輪的投資,持股比例達18%。Digilens至今已經有5輪融資,總額達1.35億美元。投資者包括索尼、松下、三星、三菱化學、美國羅克韋爾柯林斯公司(Rockwell Collins,做戰鬥機頭盔)、富士康、Universal Display、Niantic、杜比。

全像光導波技術和成像技術無關,TFT和德州儀器的DMD都可以使用,以前的HUD設計成果也可以得到再利用,有助降低研發成本。缺點是目前可量產的全像光導波被Digilens壟斷,繞射光導波做得不好很容易有彩虹效應,光效率比較低,此外,全像光導波最好使用高功率的雷射二極體做光源。