「你們慢慢玩吧,這局我不跟了。」今年激烈的價格戰,隨著網路上傳出BBA先後結束價格戰後,大眾、豐田等合資品牌也被傳出紛紛跟進,市場彌漫的硝煙似乎即將褪去,但事實真的如此嗎?

7月以來已經有超過15家車企開啟「降價」活動,最高優惠達五折,或直降、置換補貼、新車降價等形式。在鐘叔駕道看來,停戰的可能性很低。價格戰的叫停從來都不是由追隨者決定,而是由發起者決定。

目前還沒有任何車企官方渠道表明品牌宣布「結束價格戰」或「漲價」,即使是寶馬中國的回應,也僅僅是:「寶馬在中國市場將重點關註業務品質,支持經銷商穩紮穩打」。

參考廣匯汽車股價連續20日低於1元,觸及交易類退市指標不難看出,以寶馬為首的豪華品牌,此舉更多的是進一步緩解經銷商壓力,給它們一個喘息的機會。同理,一些合資品牌也在一定程度上嘗試回呼終端優惠。

相較於品牌形象,市占率才是車企費盡心思所追隨的指標。

BBA漲價後賣更好了

上周才傳出「BBA漲價」的訊息,漲幅在3萬—5萬元不等。但區別於此前的大福讓利,有相關經銷商銷售人員表示,價格確實回呼了一點,但肯定沒有網上傳的那麽誇張,1萬-3萬的漲幅更顯理性。

從終端銷售反映來看,漲價後店裏的客流量和成交率都有所提高。根據豪華品牌7月第三周銷量榜單來看的確如此。奔馳、寶馬和奧迪依然包攬前三,但相較於7月第二周,三者銷量分別增加了2100輛、1400輛和2400輛。

更值得一提的是,7月第三周銷量榜單與7月第二周銷量榜單相比,BBA和理想、特斯拉的差距已經從不足1000輛提升至高3000輛。從目前的現狀來看,無論是基於緩解經銷商壓力還是維護品牌形象,BBA理性漲價的方案帶來的結果是積極的。

那些等等黨總想著價格還會一跌再跌,但消費者還是習慣性買漲不買跌,其他品牌預計也會效仿。但普通合資品牌缺乏BBA上百年豪華品牌的歷史積澱和市場口碑,能否成功復制還是個疑問句。

合資品牌或難以復制

價格戰,為什麽會打?乘聯會數據顯而易見。6月自主品牌乘用車零售銷量達到103萬輛,國內零售份額占比為58.5%,同比增長9.3%;相反,合資品牌如主流的德系、日系、美系均處於下降狀態,更不用說狀態更加疲軟的法系和韓系。

表面上來看,是比亞迪與特斯拉兩大巨頭從去年開始一直持續性的產品組合拳和降價策略。本質上來看,則是新能源車企從供應鏈、垂直整合能力乃至產品體驗端對傳統燃油車企的顛覆,更是自主品牌對過去合資品牌主導的中國車市價格體系乃至產品體系的重塑。

燃油時代,合資品牌掌握了產品的定義權,什麽級別的車型賣多少錢,分別配什麽樣的配置和動力系統。盡管自主品牌能以更低的價格造出同級別車型,但由於沒有特別出彩的核心競爭力,市場份額已經說明大部份消費者還是選擇了合資品牌。

電動時代,一切都變了。7.98萬元起的秦PLUS,9.98萬元起的秦L DM-i,15.58萬元起的零跑C16,24.98萬元起的問界M7等。每個都堪稱價格屠夫般的存在,重新整理細分市場的價格新低,以至於「全新一代凱美瑞只賣14萬元」等促銷資訊都驚現網路。

同級別車型,不但價格更低,還有著更出色的駕乘體驗和智慧化體驗,合資品牌還怎麽玩?在絕對核心競爭力新能源產品到來之前,它們或許只有「降價」這一招。

技術性降本短期內無解

沒錯,「價格戰」持續打到如今,很多車企都是身不由己,參與或者結束,那都不是自己能決定的事情。只要有足夠出色且建立起較大差異化優勢的品牌存在,其他車企就會不由自主地被推著走。

正如比亞迪董事長王傳福所言:「當下是快魚吃慢魚的時代,不是大魚吃小魚的時代,車企在未來3-5年如果沒沖上去,就沒機會了」。未來3-5年,車市整體或不同細分板塊會持續開打價格戰,這就是王傳福的預判。

自主品牌發起的價格戰,並不是偷工減料而來的,而是技術性降本的獨特優勢,尤其是那些先入為主且建立起先發優勢的車企。

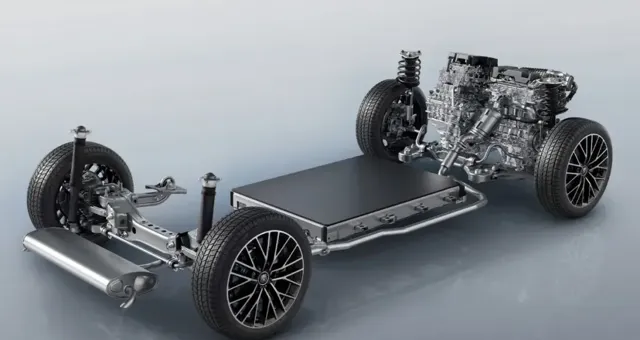

優秀的造車平台涵蓋混動和電動兩大技術路線,整車架構整合化大大降本增效,快速叠代的產品更能緊跟時代的步伐,透過OTA能享受到最新的智慧化體驗。甚至於透過打造優秀的垂直整合能力,將核心的三電技術實作自產自銷。

試問,以上的差距合資品牌什麽時候能補齊?沒有人可以給出準確的答案。奧迪聯手上汽打造智慧數位平台,豐田電動車使用了比亞迪的部份三電系統,大眾與小鵬聯合開發電子電氣架構,Stellantis集團與零跑汽車合作開啟歐洲銷售之旅......

自身大規模人力、物力和財力投入到轉型固然重要,但懂得利用中國現有的成熟供應鏈和優秀車企,似乎是外資品牌現階段更明智的選擇。在銷量為王講究市占率的時代,價格戰不會停,技術性降本短期內無解,那只能一直打下去,等待翻身時刻的到來。