腾讯可能已经掉队了,只是它自己还没有意识到。

7年时间,Facebook收购Oculus从「败笔」变成了「入场券」。

随着Facebook改名「Meta」,「元宇宙」的战线已经拉开。大家讨论的话题也从「元宇宙到底会不会发生」变成了「元宇宙会怎样发生」。

从2000年开启的PC互联网时代,到2010年开启的移动互联网时代,再到如今的元宇宙时代(或者说是三维互联网时代),互联网行业正处于一场大变局的前夜。

视线拉回国内。

字节跳动通过Pico率先抢得了一张「入场券」;阿里成立XR实验室宣布了自己的入局决心;百度通过爱奇艺「奇遇3」趟入了半只脚; 腾讯,还在继续投资游戏公司。

头顶着移动互联网时代中国市场绝对王者的荣耀,腾讯从来没有在硬件上「站过队」,而是恪守着「开放」和「兼容」的原则,对所有硬件平台一视同仁,绝不厚此薄彼。

但是,坚持不碰硬件的腾讯,很可能已经在元宇宙战场里输掉了。

在大变局发生的时候,一定会有传统巨头被淘汰。而一家巨头的命运,往往在趋势明确显现之前很久就已经不可逆转地被决定了。

五年后回首看,今天也许就是腾讯的「节点」。

1- 元宇宙的入口是VR硬件

你还记得自己第一次带上VR头显的体验吗?我的「初体验」是在2016年的CES展上,当时用某大厂的头显体验了一下过山车,戴上的一瞬间惊艳无比,但是摘下头显以后就脚跟不稳,几乎要吐。

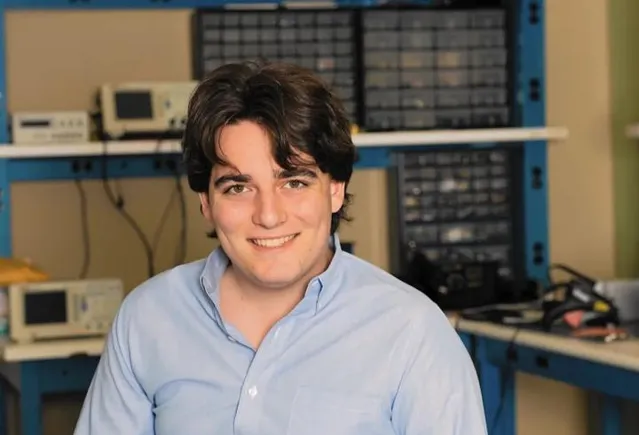

VR的火爆始于2014年。年仅22岁的Palmer Luckey以20亿美金的天价,把仅成立两年的Oculus卖给了Meta(也就是Facebook),创下了造富神话。

图:Oculus创始人Palmer Luckey

一时间,几乎所有的国际巨头都参与了VR/AR的投资:除了Facebook收购Oculus,三星也推出了GearVR,谷歌领投Magic Leap并推出DayDream平台,微软推出HoloLens,索尼发布PS VR,HTC力推HTC Vive。

这股风也很快刮到了国内,从BAT到山寨小厂,纷纷挤到这条赛道中。

但随着不足百元的「VR盒子」遍布深圳华强北,消费者尝鲜感过去之后,对VR的期待也不复存在。

两年不到,「VR热潮」就消退了,资本离场,公司倒闭,事业部解散。

核心原因是硬件体验效果实在是糟糕。具体来说,一是有「绕不开的纱窗效应」;二是「延迟问题造成眩晕感」。

所谓「纱窗效应」,是指那时候的VR产品,由于缺少足够的算力来实时渲染高清画面,导致分辨率不足,人眼会直接看到显示屏的像素点,这就好像隔着纱窗看东西一样。

所谓「眩晕感」,主要看MTP(Motion To Photons)时延,也就是端到端延迟,这个指标和眩晕感息息相关。

VR对MTP时延要求通常以不高于20毫秒为目标。如果MTP时延不达标,用户就会觉得恶心。

但是在当时的技术发展水平下,「纱窗效应」和「眩晕感」之间在某种程度上存在「鱼和熊掌」的问题,也就是说,如果把分辨率提高,延时就更难控制,就更容易晕;如果想确保不晕,画质就完全无法保证了。

根据2016年的一份VR眼镜消费调查报告显示,48.76%的消费者对VR体验不甚满意,眩晕感较强和内容供应不足是导致用户体验差的两个重要因素。

如果说内容供应不足也是短板之一,那么硬件上的硬伤可以靠内容来补足吗?索尼给了我们答案。

索尼曾经从内容方面进行尝试,试图「弯道超车」。索尼允许开发者在VR内容平台上提交自己的产品,还建立起了自己的VR生态:包括一个开发者门户、一个产品维基Wiki和一个reddit分论坛等在线资源。

索尼的内容战略也一度取得了成功:2017年年中,索尼宣布,旗下PlayStation VR的销量已经超过100万部,这个销量数字已经超越了HTC Vive(42万部)和Oculus Rift(24.3万部)两位竞争对手的总和。

和过往的成功经验不同,「索尼大法」这次却没有那么灵光了。到了2020年Q2,根据IDC统计,全球VR头显出货量中排在第一的已经是Facebook,占据了38.7%的份额,索尼以21.9%的份额掉到了第二。而在一体式VR上,IDC最新数据显示Facebook的出货量更是远远超过其他所有品牌的总和。

发生了什么?

拐点出现在Facebook推出了Oculus Quest 2一体机。

在Quest 2这款产品上,大家发现2016年那会「几乎不可能突破的瓶颈」好像都被一一攻克了。第一,经过了摩尔定律的数次迭代,移动端芯片在算力上有大幅提升。高通为VR/AR等设备专门打造的骁龙XR2处理器,不仅成本更低,其CPU和GPU性能较前一代实现了翻倍。

这也使得VR设备已进化到了一体机的形态,可以脱离电脑、游戏主机独立运行。

而且基于SLAM技术的Inside-out定位技术使得VR一体机可以摆脱Valve的灯塔(Light-house)定位系统。使用的便捷性和灵活性大大提高。摆脱了昂贵的游戏PC、高端显卡,和定位配件,用户的整体购置和使用成本也大幅下降。

第二,分辨率决定了显示的清晰度,在这方面,4K屏已经成为了行业标配。国货之光小派科技甚至推出了8K头显成为了全球VR发烧友心目中的「来自东方的神秘力量」。这方面的提升就相当于视频从VCD时代进化到了DVD时代,而8K则相当于蓝光了。

图:小派科技(PIMAX)全球首款8K头显

第三,刷新率决定了显示的流畅性。先前 VR 设备大多为 72Hz,而如今的VR设备大多为 90Hz,甚至 120Hz,某些高端PCVR头显甚至达到180Hz。换句话说,就是「不卡了」。

当Quest 2充分改善的硬件体验让用户再次体验到了VR带来的快乐,Facebook的全新商业模式也在逐步跑通:

首先对硬件进行补贴提高用户基数+不断丰富内容完善生态;并通过内容端提成,补贴硬件成本,形成内容+硬件的循环增长模式;最后通过Facebook超强社交属性高效转化新用户,形成网络效应的自增强闭环。

VR已经从游戏人群「出圈」,快速扩张至社交、工作、视频、动漫等多个场景,成为新一代的通用个人计算平台的趋势已经隐然确立。

有人说,「蹭上」元宇宙,让VR硬件又「活」了。

恰恰说反了。

是VR硬件卧薪尝胆了7年,终于突破了技术瓶颈,打开了元宇宙的大门。

3D虚拟世界早已存在多年而且已经在全球拥有十亿级别的用户规模。

只不过,VR硬件成熟之前,用户只能隔着2D的手机或者电脑屏幕「观看」这个虚拟世界。

现在,借助于VR硬件,用户终于可以登堂入室,「进入」到这个奇妙的空间。有了「人」的入住,「虚拟世界」才变成了「元宇宙」。而到了这个阶段,国内以字节、腾讯为首的大厂,也开始展示他们在元宇宙领域的布局。

2- 腾讯起了大早,赶了晚集?

十年前,张小龙偶然发现一款可以免费发送短信的软件kik,连夜给马化腾写了一封邮件,得到批示后,立即筹备新产品的开发,这个新产品于2011年初推出,就是微信。

而微信1.0发布两个月之前,米聊上线。当时尚处襁褓之中的小米,两个月的抢跑优势终于没能撼动腾讯的社交帝国。

但是,我们不难想像,十年后Pony回想起这一幕,额头上是否还会有几滴冷汗。

这份「偶然」,腾讯一方面好像自己心里知道,这十年不断通过投资的方式寻找合作伙伴和第二曲线,甚至不惜改变自己的战略,硬生生地把自己从互联网公司做成了投资公司。

另一方面,腾讯又好像特别依赖这份「偶然」,迟迟无法迈出新的步伐。

实际上腾讯在「元宇宙」中其实是起了个大早的。在年初Roblox把元宇宙概念炒火之际,业内人士盘点下来一致认为一众巨头中腾讯是在元宇宙领域布局最为全面的。

2020年年底,腾讯文化出品了年度特刊【三观】,马化腾在前言里写道:「现在,一个令人兴奋的机会正在到来,移动互联网十年发展,即将迎来下一波升级,我们称之为全真互联网。」

全真互联网就是元宇宙的同义词。

随后,腾讯平台与内容事业群(PCG)在4月15日宣布进行新一轮组织架构和人事调整。

作为国内第一个提出「全真互联网」的公司,腾讯用行动证明其非常相信元宇宙已经来了,却还是在做社交和游戏,看似布局非常全面,实际上并没有跳出先前的舒适区。

确实,移动互联网时代,腾讯曾经通过自有或投资的方式构建出属于自己的流量帝国,甚至一度拥有对全网流量的垄断性优势。

只不过在一众新兴大小巨头的强力阻击下,腾讯的优势已经不再那么明显,难道还能期待这样的优势持续到元宇宙时代吗?

显然,未必。其一,改名后的Meta,野心已成「司马昭之心」。

曾几何起,Oculus Rift和HTC Vive还有一段相互开放的和谐关系,比如HTC Vive用户可以通过第三方应用Revive,来体验Oculus上的内容。

但是这一「和谐」局面,很快就被Oculus主动打破了。

随着Oculus的升级,其系统只允许Oculus Rift平台的运行。

也就会说,如果HTC Vive用户还想像以前那样,通过第三方应用来「共享」Oculus上的内容,就会被系统自动拒绝。

这种封闭式的玩法和大量给予开发者的扶持是其它平台所不具备的,也正是如此,才在Oculus平台上跑出了【Beat Saber】【Superhot VR】等爆款级移动VR应用。

虽然Meta一众高管口头都在喊着最终要开放,但是从当前Meta的所有动作来看,势必是要把「封闭」走到可预见的未来。

其二,当前对腾讯最有威胁的竞争对手中,字节位居前列。

从移动互联网开始,「内容」就一直是腾讯的核心战略之一,腾讯的增长逻辑是基于QQ和微信,通过吸引大量流量并产生极强的网络效应;进而发展出流量变现的核心业务——也就是游戏广告和大文娱业务。

内容搭建起了腾讯的核心护城河。这条护城河却因为字节跳动的入场而不那么牢不可破。从2018年到2021年,这三年来,面对抖音的来势汹汹,腾讯从一开始通过微信和QQ限制用户分享来自抖音的「强势」;到微视失败、视频号难挑大梁之后「放低姿态」主动找抖音来寻求接入。看来不管是合作伙伴,还是竞争对手,当下能拯救低迷营收增速的都是「好伙伴」。

毕竟,根据腾讯2021年Q3季报,其营收增速(同比增长13%)已经降到了2004年以来最低水平,经调整净利润也出现了十年来的首次下滑。

江湖上对张一鸣的评价,大多是「极其聪明又极其缜密」,他成功的逻辑也不再是「时势造英雄」,他在打必须要赢的仗的时候有相应的必胜的打法。

可是在全世界都知道元宇宙是未来趋势,在字节高价买下了Pico之后,却毫无动静。字节不仅不在任何公开场景提及「元宇宙」相关字眼,最新内部组织机构调整方案中也似乎看不到VR的影子。

有一种广为传播的猜想,是张一鸣退居二线「憋大招」了。

憋什么?自然是一个和Meta一样能够软硬件通吃、一统江湖的大招。

硅谷创业教父PeterThiel在他被无数中国互联网创业者奉为圭皋的【从0到1】中明确提出互联网创业的精髓:无垄断,不商业。

即使长期来看,Meta和字节的「通吃」的图谋大概率不会成功,因为这么做无疑是与所有应用层的大厂为敌,也有悖于全球范围内监管体系针对互联网巨头的反垄断共识,但关键词是「长期」两个字。

多长算长期呢?在规则没有出台之前,对互联网企业来说,哪怕半年时间,网络效应导致的先发优势可能就再也追不上了。对于社交来说,更是如此,想想当年的微信的险胜。如果米聊有半年的先发优势,微信还能追得上吗?

真到了那一天,哪怕只是部分变成现实,就算腾讯做出了完美的VR版社交软件,字节会轻易让它去装到Pico上吗?就算腾讯能推出几十款海外版的3A级大制作游戏,Meta会让它随意装在Oculus里吗?

腾讯面临一个其实并不难选择的局面:入场不一定会赢,但不入场,有可能输掉更多。在看似完美的元宇宙布局中,没有硬件的卡位,或许会让腾讯起了个大早,却最终只能赶了个晚集。

3- 互联网的变革,掉队的大厂

美国著名传播学家麦克卢汉提出过一个著名的「冷媒介」「热媒介」的理论。

其中,热媒介是指清晰度高的、对受众参与度要求较低,并且在在同一时间内只有一个感官参与的媒介。

这种类型的媒介不需要解释,因为它提供了所有理解所必要的信息。

冷媒介则相反,需要受众通过「脑补」来补全缺失的讯息。

而从互联网商业模式的话语体系来看,这种「脑补」的门槛就意味着一种产品在传播过程中的「摩擦力」,也就是阻碍传播的阻力。

脑补的需求越小,门槛越低,传播的阻力就越小。

这就可以充分的解释历史:为什么互联网发展历史上(其实也可以解释整个「泛媒体」的发展史)从一维到二维演变过程中,会展示出来无坚不摧的强大内驱力,因为二维相对一维具有更低的脑补门槛,意味着更低的传播摩擦力。

比如,对于文字来说,由于阅读是一件需要受众大量「脑补」的过程,所以传播摩擦力更高,所以阅读就不如刷短视频那么流行。

图文内容也一下子就被短视频内容干掉了。

回头看20年前,PC互联网的发端就是基于文字的,也就是一维的。这个时代的典型代表就以搜索引擎、电子邮件、即时通信、网页广告等业务崛起的雅虎。

可是随着互联网从一维升级到二维,曾经是创新代言词的雅虎也没有抵抗住「创新者的窘境」,不断掉队。

这同样可以预测未来:随着VR硬件的普及,随着内容从二维升级到三维,由于三维的内容沉浸式体验更强,「脑补」成分更少,这些内容也会很快把二维内容干掉。

当你可以戴着头显舒舒服服躺在床上,三百六十度看着爱豆面对面为你唱歌时,你还会满足于手机那六寸的屏幕吗?

对一家初创企业来说,一百条路走通一条就成功了;而对守成巨头来说,一百个上山的隘口,失守一个就可能意味着满盘皆输。

所以对于大厂来说,在变革到来之际,任凭一个损失没有上限的风险敞口大开,还能在一天结束后安然入睡,可能是对股东和团队所能造成的最大失职了。

如果说,硬件就是元宇宙这场变革中的那个「隘口」?

留给腾讯的时间还有多少?