知乎首答,

科学和历史总是有些说不清道不明的联系。

1906年4月18日凌晨5点12分左右,美国旧金山发生里氏7.8级大地震,死亡人数5到6千,经济损失将近1亿美元。对米国人民来说,这算是历史上的最大灾难之一。(虽然放到全世界不见得如此)

正所谓 天灾和人祸是人类科学发展的催化剂。。。。

但是,咱先把米国放到一边。

在遥远的克罗地亚一个不知名的大学里,有个天才气象学及地震学家叫安德里亚 莫霍洛维奇:

他知道旧金山发生地震后就想了很多。他在克罗地亚国内建了些地震台,想观测一些地震事件。说来也巧,就在1909年8月8日,克罗地亚国内就发生了地震。他拿到地震数据之后尝试着用 地震波的走时来计算地下岩石的地震波传播速度 ,他也是(据我所知)第一个做这样的计算的人。他的计算结果表明,地下54公里处左右,岩石的纵波和横波速度有一个明显的、突然的增高。这就是人类第一次发现地壳和地幔的边界。今天我们知道,那54公里是他呆的地方地壳的大概深度,地球上其它地方地壳的深度变化是很大的 (例如海洋上基本都在10公里以内),但是研究壳幔边界的方法还是基本上沿用莫霍洛维奇的套路。为了纪念他的发现,我们亲切的称这个 地壳地幔边界为莫霍洛维奇不连续界面,简称莫霍面 。 从此,人类知道了跟自己脚下硬硬的岩石对于整个地球来说就是个薄薄的皮,这之下的东西不一样,我们叫它 地幔 。至此,人类就知道这下面东西不一样,具体怎么不一样,还没人敢说。但是多年后的今天我们知道地幔的构成很均匀,都是超基性岩石 (基本上都是纯橄岩)。怎么知道的呢?我们还是按照时间顺序来,放到后面再说。。。

然后我们来说地震后的米国。

米国不少知名大学的学者从此发粪涂墙,投身地震研究领域,其中就包括加州理工的哈利伍德和宾诺古登堡。伍德入行早一点,主要献身于地震仪器的研究。这些仪器在全世界很快得到应用,地震监测和记录从此蓬勃发展,这为之后古登堡的发现提供了重要的数据支持。

这个就是 古登堡 :

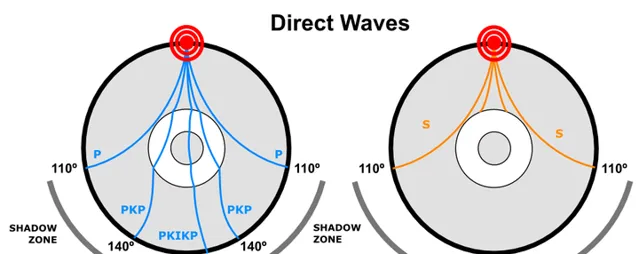

比莫霍洛维奇高端一点,他用到了全世界的地震数据。然后,发现了这样的现象:

这称作 纵波和横波的阴影带 。具体说就是,以震中为0度,离开震中110°至140°观测不到直达纵波,110°以上都观测不到直达横波。举个栗子,就比如北极附近发生了个大地震,北美、天朝、欧洲都能测到纵横波的直达,但是,澳大利亚全国基本上都观测不到这次地震的直达纵波和横波,南极大陆上却能观测到直达的纵波,确不能观测到直达横波。

想想,对于当时的人,他们不知道地球还有个地核,只知道地壳之下是地幔。而如果地壳下全是地幔的话,全世界哪里都应该观测的到这个地震。他们会说:好奇怪啊!为什么啊!

古登堡就说了: 因为有液态地核的存在。

纵波是被低速度的液态地核折射出的阴影带,横波就是被直接挡住了,因为横波在液体内无法传播。

这之后就有好多人投身在这地核和地幔的研究上,其中就包括丹麦女地球物理学家, 英厄莱曼 (她也是所谓软流圈的发现者):

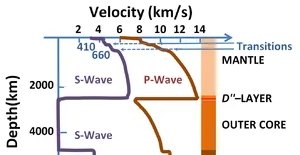

进一步研究就是根据全世界地震台的数据算地下岩石的地震波传播速度,听起来跟前面莫霍老爷爷干的事情差不多 (实际上有些区别,避免大家看睡着,这里就不多说)。但是莫霍老爷爷只有自己国家小小克罗地亚的资料,莱曼有了全世界的资料,所以他能算出整个地球的速度。她的结果差不多就张这个样子:

2000公里之下这个地方,纵波速度一下降了5-6千米每秒,横波速度没了!

这就完全说明了古登堡的假设,有液态的东西。这个东西,就叫外核。 地幔和外核的边界,后来也被命名为古登堡不连续界面。

但是莱曼没停下,又再往下看了看。咦,4000公里之下的这个地方,横波速度又不是0了,纵波速度也增加了,怎么回事?

其实很简单,又变成固体了, 这就叫内核 。

但是好多看客在这里质疑:你妹的,你说外面呢一层液体把固体包住了的,横波进不去,你咋搞出的横波速度?坑爹呢?

有个东西叫转换波,似乎跟今天的问题差的有点远,就不说了。。。。

但是,总的来说,上面这张图一出,标志着人类基本认识了地球的内部分层。

题主看到这里应该抓狂了:

我问的是组成!!!

别急,人就是先认识到分层,再考虑组成的。知道了分层,组成实际上就简单多了。

之后就有另一个人登场了:

图佐威尔逊(答主校友,他一生的成就简直太多,不一一说了,我们总结他一般都说是板块构造学说的奠基人。而且学地质的同学们应该都听说过以他名字命名的」威尔逊旋回「。)

我们还是把回答集中到题主的问题上来。

我们知道了有地幔这么个东西,(如题主说)但是给地球打洞我们人类连地壳上最薄的洋壳都打不穿,怎么才能亲密接触到地幔呢?

威尔逊于1963年说了: 地幔它自己会跑到地表来的。

那些地幔涌出(这个词最形象)到地表来的地方,叫 热点 ,就是很热很热的点,有很多温泉呢种。穿过地壳,涌出地表的地幔学名称为 地幔柱。

我们常常能听到的地幔柱热点的地方有冰岛,米国夏威夷,米国黄石等等。

想要知道地幔组成,去这些热点看石头就行了。

另外,大洋中脊也是地幔出现在地表的地方,不是太容易进去,所以这里不多说。

经过对全球几十个热点的岩石的研究,结合地震波的速度数据,人类认识地幔应该是在不停地塑性对流中,使得其组成比较单一,基本上是超基性的纯橄岩。

那么地核呢?

人都说,地核基本上是铁镍合金构成的。人见过吗?

答案是:没有。

那是怎么知道的呢?

答案是:猜的。猜的。猜的。猜的。猜的。。。。

(吐血。。。。。)

人类无法直接观测地核,现在对地核的认识来自于对宇宙其它天体(比如陨石)的认识,以及地球物理化学性质的推算。

那这不是坑爹吗?

有点,但是没办法。

最后,请各位指正

%%%%%%%%%%华丽丽的分割线%%%%%%%%%%%%%%

第一次发也不知道图挂了。。。。

这里补上。。。。

请大家见谅哈