第一个问题因人而异,但是你要先知道无线充电是什么,它是怎么发展起来的,之后无线充电好不好就看你自己的感觉了。一时半会儿说不完,我尽量详尽地来回答你这个问题。

简述:

无线充电指的是将电能透过非导电的物质传递。在实际应用中,通常指的是将电能透过一定的空间距离进行传递。

--------------------------------------------- 『无线充电的起源 』 -------------------------------------------

无线充电技术或者说无线电能传输的起源可以追溯到19世纪末期。由于电能的产生地与使用地往往存在很大的距离差异,而有线的输配电系统还没有建立起来,早期的科学家希望能够无线地把电能传输到使用地,于是就有了无线电能传输的需求。不少科学家在这个领域做了研究,其中以 尼古拉•特斯拉(Nikola Tesla) 为典型代表。(就是特斯拉汽车纪念的那哥们。关于特斯拉在无线充电领域所做的一些工作以及相关的一些野史趣闻大家可以自行百度。很多人认为特斯拉是疑似穿越者。)

早期的这种无线电能的传输都指的是远距离(以km为计量单位)的大功率(至少是kw级别)的电能传输。以这个目的来开展的无线电能传输的研究最终都以失败告终。但相关的基础理论研究由此开展并延续下来。在100多年后的今天,我们再回过头来看当年设定的这个无线电能传输的目标,发现它仍然是遥远的难以实现的。而到了近代之后,无线电能传输的需求逐渐被无线充电的需求所取代。这里的无线充电都指的是相对近距离(米级或更近)的电能传输。

----------------------------------------- 『近代无线充电技术的发展』 ----------------------------------

无线充电的概念起源很早。早期对无线电能传输的应用尝试基本都失败了。进入新世纪之后,无线充电技术又重新被关注起来。其背后的原因是什么呢?这一轮的尝试是否还会重蹈历史的覆辙并最终归于平淡?

近代无线充电技术的兴起,有几个先决条件。

无线充电技术对于智能手机的意义如何呢?我们回顾一下智能手机的发展历史。从 2012年小米的第一款手机发布开始,智能手机厂商开始了一轮疯狂的配置大战,从双核CPU,1G内存一直厮杀到八核4G内存,手机摄像头也从500万像素冲到了夸张的4000万像素。在一轮硬件配置的比拼之后,国产智能手机的同质化也越来越严重。差异化竞争成为智能手机厂商的必然选择。对性能参数的追求也将逐渐转移到对用户使用体验的关注上。在这种环境下,无线充电技术还是有很大的发展机会的。

以上三个条件结合在一起,使得无线充电技术的发展成为了可能。

这里稍微提一下业界的现状并解释一下为什么我以智能手机行业来举例子。近些年来无线充电领域学术界更多的关注热点并不是在小功率的消费类电子,而是在更大功率等级的电动汽车无线充电。究其根源是主流的汽车厂商为高校的研究提供了充裕的经费支持。然而从市场端来看,消费类电子行业的发展变化速度显然比汽车行业的变化速度要快速得多。汽车从一百年前出现到现在,经过了一个世纪的发展,本质上变化并不是特别多。当然值得一提的是,特斯拉电动汽车的出现,对行业的变革起到了一定的促进作用。反观消费类电子市场,行业竞争是极度惨烈的。这一点也会导致新的技术在这一领域可能得到更加快速的大规模应用。

------------------------------------------ 『无线充电技术的分类』 ----------------------------------------

无线充电有多种实现的方式,较为常见的有:( 1)磁场感应 ; (2)磁场共振 ; (3)电场感应 ; (4)电磁波 等。概括来讲,第一种和第二种最为常见,都是利用空间磁场传递能量。第三种是利用空间电场。第四种是利用空间电磁波。我们通常认为电和磁是关联的,所以觉得上述的四种方式都差不多。然而这四种方式中,第四种是最特殊的。利用空间电磁波的方式是四种方式中唯一可以实现远距离无线充电的。它的工作频率是最高的,通常都在几百兆赫兹以上,比另外三种最少要高两个数量级即100倍以上。与其他三种方式相比,只有它的能量是对外发射出去的。利用电磁波进行无线充电并不是一种主流的方式,其原因我会在后文中提到。

--------------------------------------- 『四种无线充电技术的比较』 ------------------------------------

现阶段市面上最主流的无线充电技术是采用的 第一种即磁感应原理 。

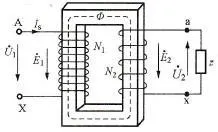

» 磁感应 的原理在电力电子技术中应用的历史是相当悠久的。其应用的最典型的代表是「变压器」。(变压器即transformer,这里不是指变形金刚)变压器有两个绕组,一个原边绕组一个副边绕组,二者通过磁性材料联系在一起。当原边绕组通过交流电的时候,在绕组周围产生空间的交变磁场,该磁场大部分被磁性材料束缚并经过副边绕组。副边绕组所围绕的空间由于有交变磁场的存在而感应出交变的电流。这个原理是法拉第的电磁感应定律,即导体切割磁场会产生电动势。由于原边绕组和副边绕组之间没有电的连接,变压器中已经实现了电能的无线传输。注意,磁性材料只是为了束缚磁场(磁通),它本身并不是为了来导电的。

下图中第一幅是变压器的原理示意图。第二幅图是我们常见的工频变压器,小区里很常见。第三幅图是苹果的电脑笔记本适配器,它里面也有一个变压器。由此可以知道,变压器遍布在我们生活的角落。

在常规变压器中,磁性材料的作用是引导原边绕组所产生的大多数磁通的方向。如果将磁性材料去掉,原本的变压器就变成了空心变压器。空心变压器与常规电压器的最大区别就是原边绕组产生的磁通中会有相当一部分并不经过副边绕组。即原边绕组和副边绕组的磁场耦合程度降低。如果将原边绕组和副边绕组都制作成平面的形式,就构成了无线充电设备的两个关键部件,即无线充电发射器和无线充电接收器。下图是三星Galaxy S6原边发射器的拆解图。左侧的线圈即是原边的发射线圈,也就是空心变压器的原边绕组。

为了和原边线圈配合使用,需要在待充电设备中添加一个副边绕组从而构成一个空心变压器。下图给了一个用于iphone的无线充电贴。它和上图左侧的线圈一起构成了一个空心变压器,从而实现能量的无线传输。

由此可见,感应式无线充电的原理是很简单的,其本质和生活中随处可见的变压器没有区别。为了推广磁感应无线充电技术,香港城市大学主导成立了一个国际标准组织,WPC(wireless power consortium)。这一标准是为了统一无线充电技术,并保证不同厂家所生产的设备之间能够互通共用,WPC组织在2012年年底推出了第一个无线充电的国际标准Qi标准。Qi的发音来自中文「气」,寓意为无形的能量。该标准一经推出即受到业界的推崇,主流的芯片厂商和电源设备厂商均加入该标准组织。截止2015年9月,WPC组织共有217家成员。下图是主要的成员。

基于磁感应技术的国际标准组织还有一个是PMA。该组织在2015年与主导磁共振技术标准的A4WP组织合并(后文会讲到),这里就不过多叙述。

第一款符合Qi国际标准的智能手机是2012年诺基亚推出的Lumia810。回顾一下诺基亚前几年在智能手机方向的一系列动作。可以清晰的地看到一开始诺基亚就是试图押宝Qi的磁感应无线充电技术的,寄希望于能够靠无线充电这一特点扭转诺基亚在智能手机行业的颓势。在没有收到很好的效果之后,诺基亚又押宝在拍照效果上,直接把智能手机做成了可以打电话的相机。当然由于windows phone的生态环境问题,诺基亚最终没有实现逆转,最终将手机部门卖给了微软。而三星在近几年感受到了国产手机的巨大竞争压力之后,也在最新的旗舰机型S6上,押宝在无线充电技术上,并将无线充电接收设备内置进手机。

第一代磁感应无线充电技术最为人诟病的是使用时空间自由度低。即充电区域的面积很小,手机需要准确地放置在这个位置上,且不能有较多的垂直间隔。这一点从上图三星S6充电器拆解之后的线圈面积可以看出,也可以从手机背贴的面积大小上进行推断。只有手机背贴的线圈和充电器里的线圈位置正对时,才能够进行无线充电,其有效充电面积大概是两个一元硬币大小。这一点使得很多人在使用时经常遇到因为对不准位置而造成充电失败的情况。这种情况的多次发生就极大的影响了用户使用体验。换言之,较高的学习成本阻碍了这种技术的广泛应用。

目前采用第一代无线充电技术的产品型号较多,除三星S6的原装无线充电器之外,没有特别明显的领导品牌。国内的耐尔金和亿品算是不错的品牌。

» 为了提供更好的空间自由度,从而改善用户使用体验, 第二代无线充电技术即磁共振无线充电技术 应运而生。上文讲到空心变压器与常规变压器最大的区别是空心变压器的原边线圈和副边线圈的耦合程度低,即只有部分原边线圈产生的磁通会经过副边线圈。线圈耦合程度低是能量传递通路不顺畅的一个表征。与第一代磁感应无线充电技术相比,磁共振无线充电的核心思想是通过对偶的谐振器件(电感和电容)将能量通路控制得更加通畅。现代意义的磁共振无线充电技术受到关注的起点源于MIT的一个实验室。该实验室在2008年展示了一个实验,隔空地点亮了一个60W的灯泡,系统的效率大概是15%左右。网上号称的40%效率指的是无线传输部分的效率而不是整机效率。该实验结果一经公布即得到了学术界和工业界的广泛关注。人们第一次认识到原来无线充电可以做到这样的程度。

当然这并不意味着我们的手机也可以隔2米进行充电。因为充电距离实际上是和用于充电的线圈大小有着直接关联的。在MIT的实验中,用于能量传递的两个线圈的直径在60厘米左右。而对于我们最关心的智能手机而言,以iphone6为例,可以用于放置无线充电线圈的宽度大概在6厘米左右,所以最终所能够达到的无线充电距离会远小于2米。10厘米量级会比较有可能实现。即比较切实可操作的无线充电距离是1到2倍的系统特征尺寸。

在2012年,高通,三星,博通,Intel等公司主导成立了新的无线充电国际标准组织,A4WP (alliance for wireless power)。截止2015年9月,A4WP已经有成员150家。并且在2015年A4WP与原有的专注于磁感应无线充电技术的国际组织PMA合并。

A4WP推出的国际标准称之为「rezence」,由resonant essence两个字合并而来。该标准规定了高频共振式无线充电系统应该遵从的统一规范,从而保证各厂商之间的设备能够共通互用。

与基于磁感应的Qi的标准相比rezence的标准具有三个主要特点:(1)开关频率6.78MHz,比Qi的工作频率高大概30倍到60倍。Qi的工作频率可以是变化的。(2)磁共振无线充电系统。发射边和接收边的系统谐振参数应基本保持一致。(3)通讯不再通过磁场耦合而是利用蓝牙进行通信。这样可以保证通信的可靠性。并且可以支持一对多同步通信。

在三个差异中,只有第2点是和共振直接关联的。正如上文中提到,共振的目的是为了让能量传输的通路更加顺畅。就比如初中物理实验中的音叉实验。敲响一个音叉时,只有和它特征频率相同的音叉会发出声音。

对于WPC组织所制定的Qi标准而言,也可以通过类似的方法将能量传输通路变得顺畅,即采用磁共振的方式。那么WPC可能推出的磁共振标准与A4WP的磁共振标准,哪一种会有更大的发展前景呢?我认为即使同样是基于磁共振的技术,二者由于工作频率的巨大差异也会使得性能上有很大的不同。WPC工作在100kHz到200kHz的频段,而A4WP工作在更高的频率6.78MHz。(注意开关频率的选择不能够是随意的,必须要符合国际标准的规定。)

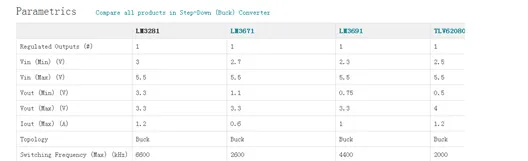

高频的A4WP标准从实现难度上来讲会大非常多。常见的开关电源的工作频率从几十K到2MHz左右。下图是德州仪器最新的集成芯片的例子,其电压和电流等级可以满足给手机充电的需求,我们可以看到其工作频率都在2MHz附近或者以下。

例外的情况如下图所示,下图中一款芯片的工作频率达到了6.6MHz。对于电源芯片而言这是非常高的频率了。但是这款芯片能够处理的电压等级很低,而且能够处理的功率等级也相对较低。是不能够用于手机充电的。

将开关电源工作频率提高到6.78MHz,对电源工程师的要求非常高。常规的开关电源由于其开关损耗通常正比于开关频率,因而在高频率时会产生很大的损耗,并产生很多的EMI噪声。这一点也直接导致了虽然A4WP的标准推出已经有3年多的时间,仍然没有一家公司能够把符合该标准的产品批量生产并推向市场。由此可以推断该种技术的实现难度。A4WP付出了难以实现这样的代价之后,取得了什么样的优势呢?其最大的优势是在更小的耦合电感情况下,可以让接收侧得到足够的电压进行能量传递。根据法拉第电磁感应定律,副边线圈得到的电压可以表示为Vs=ωM*Ip

其中ω指空间磁场的角频率,即开关电源的开关频率。M是原副边线圈的耦合电感。Ip是原边线圈中的电流大小。

A4WP的工作频率是共振型Qi系统工作频率的60倍左右,在同样的原副边线圈尺寸和相对位置关系以及同样的原边线圈电流情况下,需要Qi的系统的原副边线圈感值是A4WP系统的60倍才能实现同样的空间自由度。这个对于体积受限制的系统是非常难以达到的。

换言之,高频的共振系统可以在更广阔的范围内让待充电设备得到足够的电压。然后通过共振系统本身对于能量传递通路的控制,使得在更大的范围内实现有效的能量传递。也就是说即使是WPC的Qi标准实现了共振,由于A4WP标准的高频特性,A4WP的系统也仍然能够获得更好的空间自由度和更好的使用体验。

国际上采用A4WP标准的多为专注于芯片设计的国际巨头公司,如高通和Intel,还有脱胎于MIT实验室的公司witricity。Intel从2012年就开始试图推出自己的磁共振无线充电产品,并曾经展示了无线充电碗等样机如下图所示。然而Intel将高频磁共振的产品市场化的脚步一直非常慢,从2012年到2015年,Intel号称要推出的符合A4WP的无线充电设备一直都没有推出。

目前国内致力于A4WP标准的无线充电设备厂商并不多。我和我的小伙伴一起做了个小公司,叫微鹅科技也在往这个方向做深入研究,目前我们暂时以手机配件即手机壳作为市场切入点,性能上已超过了Intel、witricity等公司展示的样机,在今年的创新中国展会上已经做过初步的高频磁共振无线充电设备展示,可以同时给多部手机充电,充电极限距离可达5cm,隔着桌子也可以正常充电,反响还不错。

其产品如下图所示

对比一下WPC磁感应无线充电技术和A4WP的磁共振无线充电技术,Qi的无线充电标准更着眼于简单实现,对于消费类电子的应用场景而言在使用体验上有所牺牲。而A4WP的技术标准难度较大,使得该技术商业化进程较慢,但却可以在技术成熟之后为消费者提供更好的使用体验。可以简单推想,一旦A4WP的技术成熟,其注定会在市场上比Qi的技术引起更大的市场反响。

» 第三种无线充电技术 是用空间电场作为媒介。有了利用空间磁场的无线供电技术,自然而然会有人想到利用空间电场进行无线充电。因为原本电和磁就是相互对应而又关联的。对于电场感应的无线充电技术而言,简单点说,可以把能量发射装置和接收装置看成电容的两个极板。在交流电场的作用下,电容的两个极板会有交变电流流过,这样就实现了电能的无线传递。研究利用空间电场进行无线充电的主流厂商有日本的村田制作所murata,以及国内的大连硅展科技。村田在近几年暂缓了该种技术的研发。而大连硅展科技则制定了自己的标准,目前应该是只有他们一家在使用这个标准的。利用空间电场来进行无线充电,实际上可以更方便的获得空间自由度,尤其是水平方向的空间自由度。而正如我上边提到的空间自由度就意味着更好的使用体验。那么为什么用空间电场的厂家也不多呢?

主流厂商之所以不选择这种技术标准,主要原因是因为空间电场对人体的影响。需要厘清的是,这里并不是辐射的概念。并不是说利用空间电场就比利用空间磁场有更多的辐射。辐射更多指的是空间逸散的能量对人体的影响。对于前三种无线充电技术而言,不管是空间磁场还是空间电场,由于他们的工作频率较低,能量都几乎不会以电磁波的形式发射出去。所以我们说前三种无线充电的方式都是无辐射的,这种说法是没有问题的。空间电场对人体的潜在影响体现在其他方面。人体内信息的传递靠的是生物电,而较强的空间电场有可能影响到人的神经系统。当然这也有个程度的问题。空间磁场的强度也有个程度问题。与空间电场相比,空间磁场能够占些便宜的原因,不是因为它更适合无线充电,而是因为人体对空间磁场更加不敏感。

» 第四种无线充电技术 或许才是人们真正「想要」的无线充电黑科技。就是无线充电可以表现的像无线上网一样,能够随时随地,间隔5米或者10米对手机进行充电。第四种无线充电技术是利用高频电磁波来进行无线充电。这个技术在理论上是可行的。我们知道常见的wifi频率是2.4GHz,现在也有5GHz的wifi信号了。既然能够传递数据,那么理论上也可以传递能量。常见的家用无线路由器的功率等级大概是10mW,我们只需要把这个路由器的功率等级增大2000倍,就可以给手机进行充电了。这种分析是对的,但想要把这种设备商业化应用也是非常困难的。我们固然想要手机能够随时随地满电,但我们是否真的想要有2000个无线路由器放在家里呢?

总结一下利用电磁波进行无线充电的几个缺点。第一是充电效率会非常低。电磁波的能量是对外发散的,可以想象成一个一个的能量包裹(即光子),从发射源离开之后不管有没有被待充电设备接收,能量都是消耗了的。可见光也是一种电磁波。我们可以想象采用这种技术的无线充电器是一个小太阳,不管有没有手机在,被小太阳照射的地方都会发热一样。当然也有一些机制,比如可调整方向的天线群组,让电磁波往某个方向更加的集中。其最典型的例子就是用激光。然而用激光来定向的发射能量是不允许中间有阻挡的,这一点在现实使用中也是不现实的。第二个缺点是,对人体的影响。(是的,又提到了对人体的影响)。电磁波的能量是对外发散的,基本上是遇到什么就被什么吸收掉。在一个放置了2000个无线路由器的家里,手机能够得到电能补充的同时,人会比手机吸收更多的能量,因为人的块头要比手机大太多。当然,这么大强度的电磁波对人体的影响究竟是什么,国际上是还没有明确结论的。从目前来说,要想让电磁波来为手机有效地无线充电,空间电磁波的能量肯定是会远远超过国际标准的规定的。

下图是美国一家公司展示的用电磁波对手机进行无线充电的情况。

最后闲话几句更偏门的方式。

美国一家初创的无线充电企业ubeam,号称用超声波的方式可以隔2米给手机充电。个人认为这是一个典型的ToVC的项目。具体原因就呵呵一下,不做过多解释了。

太阳能充电方式。这个我认为也可以归类到无线充电的范畴。而且对人体不会有负面的影响。唯一的问题就是要想给手机提供充足的电能,手机背后这点面积应该是远远不够用的。

---------------------------------------------------- 『总结』 ---------------------------------------------------

总体而言,无线充电技术或许正处于迎来市场变革的关键时间点。磁感应技术虽然使用体验不佳,但经由巨头如诺基亚,三星的大力推广,事实上对用户起到了一定的教育作用。很多理性的用户明白了由于技术本身的限制我们可以期待什么和不可以期待什么。而从技术发展本身而言,磁共振无线技术的发展,通过提供更好的用户使用体验使得无线充电的大规模使用成为了可能。在上述的四种主要的无线充电方式中,我认为最有发展前景的是磁共振无线充电技术。虽然他离人们的预期的自由度仍有差距,但他却是最现实可行的同时也是可以给人带来相当便利性的一种方式。理想和现实往往是有差距的,但技术总会不断进步。理性地看待技术现状,合理地管理期望,行业才会不断的持续发展。

---------------------------------------------------- 『更新』 ------------------------------------------------------

费时间写这么长文章不是我有闲,一是自己本身从事这个行业,也是很乐意让更多人了解无线充电的。看到下面其他小伙伴的回答,很高兴,看来还是有人关注无线充电的,至于每个人想法不同这是肯定的。但我还是想以自己的理解来澄清一个观点啊,小伙伴们总说比起无线充电,有线充还可以边充边玩,无线充就只能放那,玩得不方便。实际上我们为什么要边充边玩呢?因为手机没电了。

无线充电的一个重要理念是手机可以在平时碎片化的时间里自行充电。等我们需要使用的时候,拿起手机就可以玩了,因为电量够你玩。

我们假设两个场景:

工作日:

早上:手机电是满的(昨晚上充的);

上午(办公室):把手机往桌上一放(桌面下装着无线充电器)自行充电,开始一天的工作;

中午:拿起手机就可以玩儿。。。。。

晚上:睡觉前把手机往桌上一放开始充电。。。

如此循环,工作日的时候根本不用担心手机会没电,也就没这个必要边充边玩了。

非工作日:

家里不用担心没电,关键是出门的时候。

各种公共场所安装了无线充电器,比如咖啡店等等。也不用担心没地方给手机充电。

----------------------------------------------------『更新』 --------------------------------------------------

小伙伴问我有没有实物,我能透露的是产品正在秘密研发中,产品会在年底上市。

你可以看一下我们的概念产品的视频介绍:第二代无线充电技术