我是做外贸的,但是在经营公司这一块的逻辑都是一样的,可以给你一点小小的建议。

看过你的描述后,我感觉你的规划比较乱,所以才会导致到具体执行层面的没有方向和不确定。商业中有很多成熟的模型是可以拿来用的,比如:STP,4P,商业模式画布,设计思维等等。在下文中我都会提到。

【普通人的创业脚本|300多个日夜反复的规划-执行-复盘-改进-再执行】

用一种方法解决五个不同的问题,不如使用五种不同的方法解决一个问题。—— 乔治·波利牙

2021年五月份,我正式加入了现在的这家生物科技公司,主打产品是个人护理类。当时我们属于这个行业的新进入者,除了有初步的产品之外,发展规划、营销渠道等都是空白的,一切都需要规划和执行。因为我身上的蓝猴属性,我的天赋是<创造>和<设计>,于是我当仁不让的负责来做整体的战略规划。

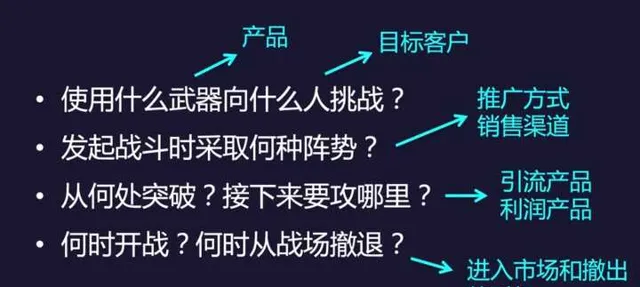

那么, 什么是「战略」呢?就是在保持一贯性的前提下,将以下的要素逐一实现的计划。

简单来说, 如何制定正确的战略?

1. 先找准谁是你的真正的客户。

2. 深入的研究客户的真正的需求。

3. 明确哪些事情是对的,哪些是错的;哪些该做,哪些不该做。

OK,逐一来做个分析,

好吧,战略虽然基本上是一片空白,但是好处就是可规划和发展的空间很大。

看到这里, 大家可以想一下:如果你是我,你会做什么?为什么做这个?具体怎么做?

01 - 首先,市场调研

一、行业报告

Google上很容易就搜到了行业市场分析报告,里面说到:XXX is a $10 Billion Industry - and Growing.

哇哦!可以啊,100亿美金啊,市场份额看起来够大。如果我能做下个百分之一,那也有1亿美金了,激动的泪水无法控制的从嘴角流下!

好了,继续。

二、海关数据

海关数据相对不是很准确,加上有些数据不是公开的,不过也能看个大概,跟市场分析报告的数据基本能匹配上。

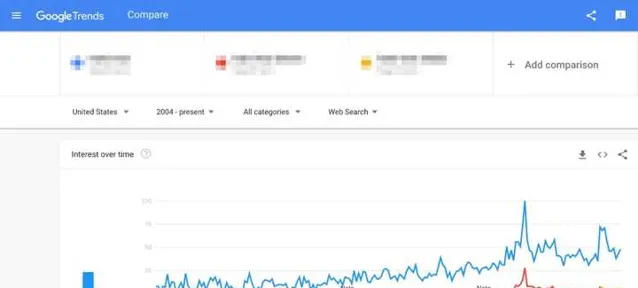

三、Google Trends

主要看产品关键词的搜索趋势,看看年度搜索量是否稳定?是不断的增长还是降低?有没有淡旺季?

从数据来看,这类产品的搜索量从2004年到现在是稳中有升,说明这类产品还未进入夕阳期,之前从维基百科也看到了这类产品已经存在100多年了,暂时没有看到取代它的品类。

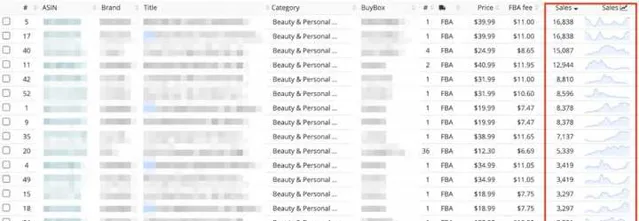

四、亚马逊销售数据

亚马逊的销售数据相对比较准确(虽然里面也有很多刷单的虚数),可以看出大概的市场规模。我查了一下美亚的数据,从销量上反应出来的市场容量相当大。

OK, 市场调研初步完成,结论是市场份额够大,天花板够高。

02 - 然后,公司分析

使用经典的 「市场定位9问」 ,对公司自身和竞争对手做个分析。

1. 企业是否有差异性资源?

答:具备配方定制的能力,产品有独有的外观设计和功能改进。

2. 资源能否聚焦,形成区隔?

答:有。国内同行里只有我们有专业的研发团队,另外在工业设计和生产端都有顶尖的人才。

3. 行业品类是否有壁垒?

答:大公司不想进入,小公司不具备竞争实力。

4. 行业品类利润如何?

答:B2B利润正常,B2C利润高。

5. 行业品类的发展趋势?

答:持续100多年,稳中有升。

6. 有没有可替代的行业品类?可替代性是否高?

答:有。可替代性很低,因为客户的需求和使用习惯所决定。

7. 行业品类容量有多大?

答:10 Billion dollar

8. 能否形成标准量化、可视化的进入壁垒?

答:产品配方定制,工业设计能力

9. 能否建立品类防御体系?

答:不同产品分别从设计、功能、品质、价格等方面建立护城河。

03 - 接着,规划执行

根据以上的调研和分析,我们得出了1.0版本的商业模式。

(从现在来看,1.0版本的商业模式是比较粗糙的,不过没关系,有个框架先跑起来,过程中再不断的修改和优化。)

这样一来,「STP」和「营销4P」也就清晰了。

STP

营销4P

于是,根据1.0版本的商业模式规划,我们开始了执行。

首先,划分市场区域和产品。

我们按语言做了区域划分,这是相对比较合理的划分标准。因为不同语言基本上也决定了市场的区隔和需求。另外,每个市场都需要专注的深挖。

因为我们的产品是消耗品,而且欧美几乎每家美容院都会使用,所以一开始我们的客户开发重心放在了美容院和美容培训机构。

其次,确定营销渠道。

最开始想到的就是阿里巴巴,于是我们开通了阿里巴巴国际站,请了运营人员,开始烧P4P。因为我所在的培训公司就是做阿里巴巴培训起家的,所以有比较优秀的运营人员,加上我们的配合,我们很快就把产品做到了首页,询盘量比较稳定。

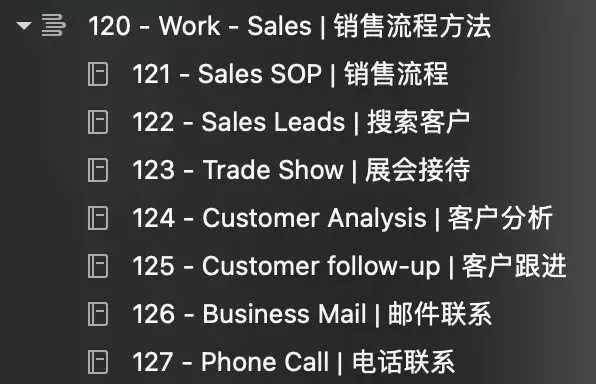

另外,我最擅长的主动搜索开发客户,有成熟的方法工具和SOP(下图是我研发的一套销售课程的内容),所以可以快速培训员工们执行了起来。

美容院和美容培训机构相对容易找,我们在:Facebook,Instagram,Google Map上面很容易就能搜到一堆美容院和培训机构。搜索到目标客户后,就通过在线消息和Email去联系客户。

然后,执行销售策略。

对于有意向的客户,我们免费送样。先让客户用上我们的产品,这样才能有真实的市场反馈。美容院主要靠服务赚钱,所以对于产品的价格并不太敏感。所以我们基本上都能顺利的送样,并且在价格与客户不会有太多的纠缠。

就这样执行了大概半年后,我们发现了一些问题:

1. 每个美容院之前使用的品牌不一样,所以产品的特性也不一样。当他们习惯了之前产品的特性后,切换使用我们产品的时候会不习惯。

2. 美容院的使用消耗量其实并不大,加上去年疫情期间,很多美容院都是闭门歇业的状态。

同时,我们也有一些收获:

1. 客户的新的需求,比如纯天然配方,比如针对某些部位,比如抗过敏的。我们根据客户的反馈研发了不少的新产品。

2. 从阿里巴巴接了两个客户,一个是做英国亚马逊的,一个是做美国独立站的。他们购买的是我们的套装产品,并且返单量比较稳定。

这给了我们很大启发,我们对商业模式做了修改,于是有了2.0版本。

最主要也是最重要的调整在于 「目标客户」 ,我们把品牌零售商作为主打开发对象,有几个原因:

1. 品牌零售商的采购量比较稳定。因为只要他们开始卖了,卖完了就肯定要补货的。特别在疫情期间,大部分人都是宅家里,所以在各种零售平台购买产品在家里自己做护理。

2. 品牌零售商基本是采购套装产品,其中有一个配套的小电器,这个小电器的利润相对会更好,这样也提升了我们的利润。

3. 个人用户对于产品的特性接受范围比较广,因为他们都是给自己做护理,产品特性上有一些不一样的话,他们都是可以接受的。

在 「目标客户」 做了改变之后,紧接着我们就发现 「渠道通路」 也要做改变:

1. 搜索的客户变成了品牌零售商,所以搜索的关键词要做调整,搜索的渠道:Google,Instagram/Facebook,Linkedin。

2. 成熟的品牌零售商都有合作比较久的供应商了,所以不能等着他们来找我们,而是我们要主动出击去找客户。

3. Alibaba就不太适合了,因为Alibaba本身流量的来源就是比较多样化的,所以小客户会比较多,品牌零售商比较少。

另外,产品套装里配套的那个小电器,一开始我们是从其他工厂拿货的,并没有自己去做研发和生产。但是其他工厂的产品不管是设计还是质量上都做得比较low,而且有潜在的专利问题。所以这不是长久之计。

所以我们根据之前的市场评估的结果,一咬牙就新开了一条小电器产品线,产品全部自主设计、研发和生产,这里就充分的发挥了我们的工业设计能力的优势:

从最终结果来看,优秀的产品,让我们后续在开发客户时节省了很多的精力。 B2C有句话:7分选品,3分运营。在B2B也是同理:7分产品,3分营销。

关于产品的设计过程如下图:(这就是标准的Design Thinking的过程,想了解具体细节的可以去Google一下)

具体的过程,我在另一篇文章里阐述过:

所以,在2.0版本下,我们的思路调整如下:

于是开始执行,执行了3个月后,我们又发现了新的问题:

1. 部分Amazon卖家更偏重于价格,他们目前在做的是市面上的低价产品,而我们的产品偏重于设计和功能、品质,所以匹配度上有问题。

2. 独立站零售商,比较分散,有实力强的客户,也有实力比较弱的。但是没有比较精确的方式来做出分析,所以有时候在一些实力弱的客户身上花了太多时间,投入产出比不高。

人生就是Trouble和解决Trouble 嘛,很合理,继续调整!于是2.1版本来了。

「目标客户」

知名品牌零售商 - 这才是我们的产品最匹配的客户类型。

我们通过搜索罗列了20个国际知名品牌,作为我们的目标客户去开发。

「渠道通路」

1. 放弃了B2B平台,把全部精力放在主动搜索开发上,主动触达高质量的客户。

2. 搭建官网,开始尝试SEO和SEM,避开B2B平台的比价,获取高质量的询盘。

3. 通过社交媒体触达目标客户,并且在社交媒体上通过优质的内容来展示公司实力。

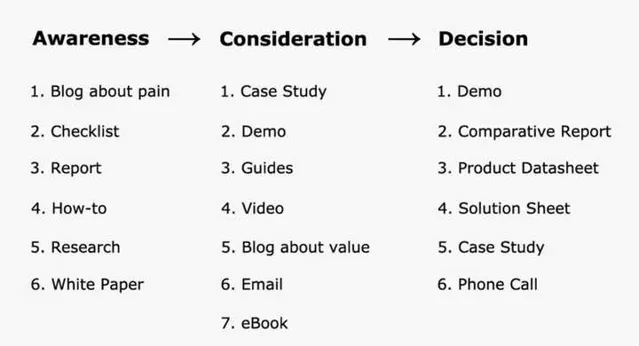

关于 做内容 ,就是在不同的阶段建立和强化客户对我们的信任感,可以参考下面这个框架。

继续执行,不出所料,又有新问题了,哈哈哈:

1. 人工搜索,虽然精准度比较高,但是效率比较低。

2. 目标客户范围有限,只有20个知名品牌。

3. 粗暴的只开发知名品牌零售商,无形中损失了一些品牌不那么知名但是也优质的客户。

3. 获取客户反馈的渠道有限,没办法接触到终端消费者。

既然都知道问题了,那就继续优化,这次的调整就会相对大一些,直接来到3.0版本。

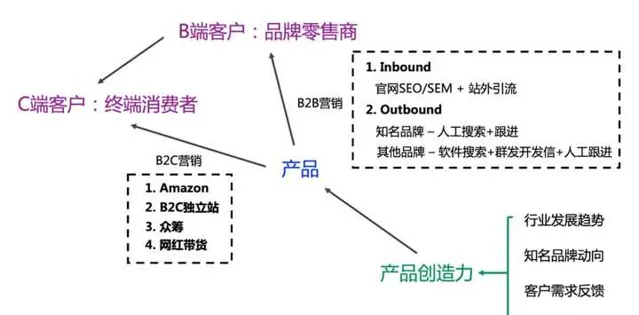

这次的调整,除了在原来B2B的业务上做了微调,还新增了B2C业务。

先说B2B:

「目标客户」 又调整回去了,不只是知名品牌客户,也要兼顾各个国家的本土知名品牌。

关于搜索效率的问题,求助于外包或者工具。

专注自己的核心业务,把其他业务外包出去。

不管你从事什么行业,业务运营的各个环节都是很复杂或麻烦的,很容易让团队变得臃肿不堪重负。充分利用第三方解决方案,这样可以让自己专注于核心竞争力,创造更多的价值。

再说B2C:

为啥会要增加B2C业务呢?有两个原因:

1. 慢慢的实现我们的品牌梦。要做一个品牌,线上B2C平台是相对容易实现的渠道。

2. 可以让我们更直接的触达到终端消费者,获取他们的反馈,了解他们的想法。

对于B2C,我们一开始从Amazon开始,后续逐步增加:B2C独立站,众筹,网红带货等等。

到这里,我们的营销框架就基本成型了。

B2B - 主动搜索 + 官网SEO/SEM + 社交媒体 - 品牌零售商

B2C - Amazon + 独立站 + 众筹 + 网红 - 终端消费者

经过再一段时间的执行后,最终得到了商业模式3.1版本。

「B2B」

目标客户:品牌零售商 - 知名品牌 + 非知名品牌

渠道通路:主动搜索,B端官网,社交媒体

「B2C」

目标客户:终端消费者

渠道通路:Amazon,B2C独立站,众筹,网红带货

B端和C端一起,在我看来不只是B + C,更是 B x C:

1. C端客户的反馈,让我们可以在产品功能上有迭代和改进的依据。

2. B端客户的数据,让我们可以在C端产品销售上做优化。

3. C端平台的产品展示,可以带来B端客户的询盘。

营销框架定型后,接下来就是在工作效率上做优化了。

我的最终目标是: 精英型组织 + 连接型Leader

「工作执行」

1. 重复的工作,求助于代码、工具或外包。

2. 核心的工作,由小伙伴们来完成。

3. 打造高认同感的组织和企业文化。

4. 培养伙伴们之间相互示弱的信任感。

3. 我的职责是把最合适的资源组织在一起。

「营销框架」

以前看过刘润的一篇文章,里面有这么一段:

你有一只鹅,它每天下一只蛋。你把鹅蛋卖了,每天能赚不少钱。那么,你的鹅每天下的那只蛋,是你的核心竞争力吗?

当然不是。鹅蛋从来不是核心竞争力,那只鹅才是。

你的一个个产品,就是一只只鹅蛋。他们只是结果。它们不是核心竞争力, 你为什么能做出这些产品,才是你的核心竞争力。

大家也知道,很多中国工厂最厉害的能力就是Copy,就算你今天做出了一个了不起的产品,可能下星期下个月就有很多山寨版的出现了。所以要打造 我们的核心竞争力:产品创造力。

关于客户需求反馈,我们要做的是:听用户的但不要照着做。 【人人都是产品经理 - 苏杰】

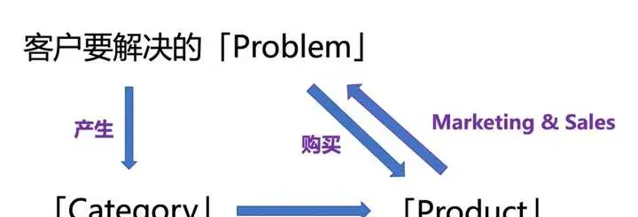

为啥呢?先看下面这个思路。

以前有个故事:用户找福特要一匹更快的马,而福特却给了用户一辆车。

只要能解决用户的「Problem」,至于你给他什么样的「Product」,其实都OK。 所以对于同一个「Problem」,就有两套解决方案:

1. 用户需求:用户自以为的需求。

2. 产品需求:经过我们的分析,找到的真实需求,并且通过产品表达出来。

我们要做的就是「需求分析」: 从用户提出的需求出发,找到用户内心真正的渴望,在转化为产品需求,最后把产品做出来。

以上就是3.1版本的商业模式,这个肯定不是最终的版本,我们会继续发现问题,继续优化下去。以下就是后续优化的一些大方向:

1. 产品创造力

2. 数字营销

3. 内容营销

4. 品牌经销网络

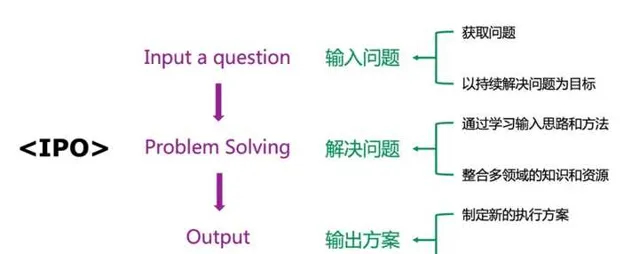

其实整个的过程中,我们都是持续的在规划-执行-优化-再执行,这里面有个思维模型可以分享一下。

04 - 写在最后

其实我们大部分都是普通人,很难像乔布斯那样一下做出划时代的产品,一下托起整个公司。所以我们能做的就是不断学习,不断尝试,不断思考,不断改进。从我们公司的战略优化过程中,大家也能看到,我们也是一直在试,一直推理演绎,一直总结改进,找到适合我们的发展理论和模型。

但是,工具和方法不是更直接更有效吗,为什么还要学理论和模型?

因为别人成功的方法只会在他的特定情境中有效,不一定适合我们当下的问题。但是理论模型是可以适用几乎所有情景的,理论模型可以帮助我们看清世界。然后我们就可以设计自己的工具和方法。

外界变化越快,越不确定,理论模型用处越大。

最后,分享「大辉|进步黑客」的一段话给大家:

像个创意人一样每天打磨想法,

像个企业家一样每天管理运营,

像个工程师一样每天实现想法。

码字不容易,如果你觉得这篇内容对你有些启发,

可以帮忙点赞、收藏,关注我和我的专栏, 可以长期互动。

谢谢支持!