「你们慢慢玩吧,这局我不跟了。」今年激烈的价格战,随着网络上传出BBA先后退出价格战后,大众、丰田等合资品牌也被传出纷纷跟进,市场弥漫的硝烟似乎即将褪去,但事实真的如此吗?

7月以来已经有超过15家车企开启「降价」活动,最高优惠达五折,或直降、置换补贴、新车降价等形式。在钟叔驾道看来,停战的可能性很低。价格战的叫停从来都不是由追随者决定,而是由发起者决定。

目前还没有任何车企官方渠道表明品牌宣布「退出价格战」或「涨价」,即使是宝马中国的回应,也仅仅是:「宝马在中国市场将重点关注业务质量,支持经销商稳扎稳打」。

参考广汇汽车股价连续20日低于1元,触及交易类退市指标不难看出,以宝马为首的豪华品牌,此举更多的是进一步缓解经销商压力,给它们一个喘息的机会。同理,一些合资品牌也在一定程度上尝试回调终端优惠。

相较于品牌形象,市占率才是车企费尽心思所追随的指标。

BBA涨价后卖更好了

上周才传出「BBA涨价」的消息,涨幅在3万—5万元不等。但区别于此前的大福让利,有相关经销商销售人员表示,价格确实回调了一点,但肯定没有网上传的那么夸张,1万-3万的涨幅更显理性。

从终端销售反映来看,涨价后店里的客流量和成交率都有所提高。根据豪华品牌7月第三周销量榜单来看的确如此。奔驰、宝马和奥迪依然包揽前三,但相较于7月第二周,三者销量分别增加了2100辆、1400辆和2400辆。

更值得一提的是,7月第三周销量榜单与7月第二周销量榜单相比,BBA和理想、特斯拉的差距已经从不足1000辆提升至高3000辆。从目前的现状来看,无论是基于缓解经销商压力还是维护品牌形象,BBA理性涨价的方案带来的结果是积极的。

那些等等党总想着价格还会一跌再跌,但消费者还是习惯性买涨不买跌,其他品牌预计也会效仿。但普通合资品牌缺乏BBA上百年豪华品牌的历史积淀和市场口碑,能否成功复制还是个疑问句。

合资品牌或难以复制

价格战,为什么会打?乘联会数据显而易见。6月自主品牌乘用车零售销量达到103万辆,国内零售份额占比为58.5%,同比增长9.3%;相反,合资品牌如主流的德系、日系、美系均处于下降状态,更不用说状态更加疲软的法系和韩系。

表面上来看,是比亚迪与特斯拉两大巨头从去年开始一直持续性的产品组合拳和降价策略。本质上来看,则是新能源车企从供应链、垂直整合能力乃至产品体验端对传统燃油车企的颠覆,更是自主品牌对过去合资品牌主导的中国车市价格体系乃至产品体系的重塑。

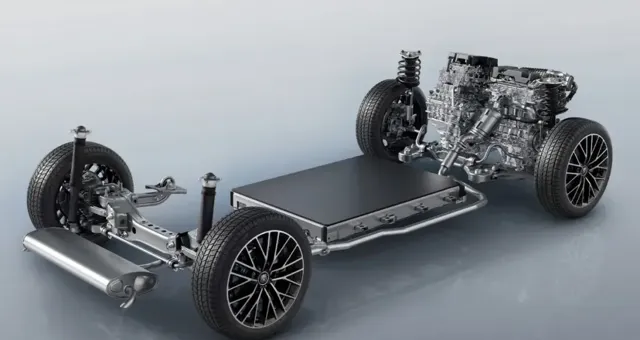

燃油时代,合资品牌掌握了产品的定义权,什么级别的车型卖多少钱,分别配什么样的配置和动力系统。尽管自主品牌能以更低的价格造出同级别车型,但由于没有特别出彩的核心竞争力,市场份额已经说明大部分消费者还是选择了合资品牌。

电动时代,一切都变了。7.98万元起的秦PLUS,9.98万元起的秦L DM-i,15.58万元起的零跑C16,24.98万元起的问界M7等。每个都堪称价格屠夫般的存在,刷新细分市场的价格新低,以至于「全新一代凯美瑞只卖14万元」等促销信息都惊现网络。

同级别车型,不但价格更低,还有着更出色的驾乘体验和智能化体验,合资品牌还怎么玩?在绝对核心竞争力新能源产品到来之前,它们或许只有「降价」这一招。

技术性降本短期内无解

没错,「价格战」持续打到如今,很多车企都是身不由己,参与或者退出,那都不是自己能决定的事情。只要有足够出色且建立起较大差异化优势的品牌存在,其他车企就会不由自主地被推着走。

正如比亚迪董事长王传福所言:「当下是快鱼吃慢鱼的时代,不是大鱼吃小鱼的时代,车企在未来3-5年如果没冲上去,就没机会了」。未来3-5年,车市整体或不同细分板块会持续开打价格战,这就是王传福的预判。

自主品牌发起的价格战,并不是偷工减料而来的,而是技术性降本的独特优势,尤其是那些先入为主且建立起先发优势的车企。

优秀的造车平台涵盖混动和电动两大技术路线,整车架构集成化大大降本增效,快速迭代的产品更能紧跟时代的步伐,通过OTA能享受到最新的智能化体验。甚至于通过打造优秀的垂直整合能力,将核心的三电技术实现自产自销。

试问,以上的差距合资品牌什么时候能补齐?没有人可以给出准确的答案。奥迪联手上汽打造智能数字平台,丰田电动车使用了比亚迪的部分三电系统,大众与小鹏联合开发电子电气架构,Stellantis集团与零跑汽车合作开启欧洲销售之旅......

自身大规模人力、物力和财力投入到转型固然重要,但懂得利用中国现有的成熟供应链和优秀车企,似乎是外资品牌现阶段更明智的选择。在销量为王讲究市占率的时代,价格战不会停,技术性降本短期内无解,那只能一直打下去,等待翻身时刻的到来。