【文/觀察者網專欄作者 王世純】

本周最重要的軍事新聞,必然是中國在9月25日進行的洲際彈道導彈全射程實彈實射。9月25日8時44分,中國人民解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域,成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈,準確落入預定海域。此次導彈發射,是火箭軍年度軍事訓練例行性安排,有效檢驗武器裝備效能和部隊訓練水平,達到了預期目的。中方提前向有關國家作了通報。

我們的導彈,是先輩的刺刀,呼嘯千萬裏殺向魔和妖軍網英文

這是時隔44年以後,中國再次對南太平洋海域進行全射程測試,無疑可以視為中國戰略威懾史上的一件大事。直到撰寫本文時,筆者激動的心情也並沒有得以平復,因為從未見證過涉及我軍的戰略武器新聞有著如此之高的透明度。

核透明度是核大國的特權。1980年中國第一次試射洲際導彈東風-5的時候,還得藏著掖著宣稱這是「遠端運載火箭」;但隨著東風-31型導彈的煙柱沖上九天雲霄,我軍長期以來「韜光養晦」式的核保密政策好像一夜之間變得煙消雲散,中國終於開始定期展示與大國地位相匹配的核能力。

隨著東風-31的某改型順利擊中預定靶區,這次實彈實射一掃這兩年的陰霾,再次證明火箭軍是一支不辜負黨和人民的信任的軍隊,是中國大國地位的戰略支撐和維護國家安全的重要基石。

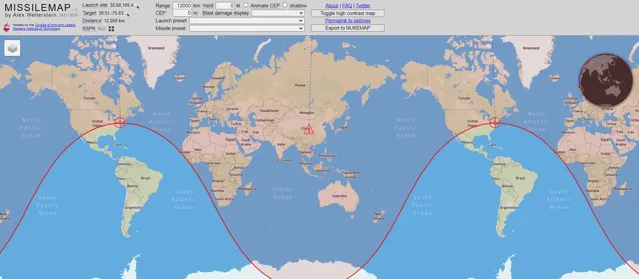

12000公裏的全射程意味著東風31AG可以在受反導系統保護的中國腹地打擊美國絕大多數地區 社交媒體

回到試驗本身,火箭軍在第二天就公布了此次試射的高畫質圖片,展示了一定的細節。從圖中可以看到此次試驗的導彈是一款東風-31A的某種改進型。導彈由一輛超重型整體式輪式越野運輸-起豎-發射一體車(TEL)承載,並在海南島西北部某公路旁的林地附近的臨時陣地進行無依托起豎發射。

盡管一般而言東風-31AG系列導彈裝備有和東風26型導彈類似的大型合成橡膠緩沖墊,但導彈桶的下半部被遮擋得嚴嚴實實,根據當地老鄉拍攝的圖片可以幫助判斷,該型導彈的載具還是HTF-5980A。這反映出該型導彈「機動效能好、生存能力強、部署轉換快、打擊精度高」的特點。

中國曾多次表態,我們一直是堅持將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平,而東風-31系列彈道導彈可以說就是這句話的具現。作為中國第一款具備實際核威懾能力的三級固體洲際彈道導彈,東風-31系列導彈的命運就和那個時代所有上馬的兵器一樣歷經坎坷。

作為上世紀80年代上馬的專案,這款導彈從立項之初就充滿妥協與差強人意——無論是合金鋼殼體的限制導致「FG-33」和「FG-33」兩款固體發動機的直徑只有2米,還是缺乏端羥基聚丁二烯(HTPB)這樣的第三代固體燃料推進劑導致的比沖過低,都讓東風-31與「可堪一用」有些距離。而在諸多子系統的落後之下,東風-31基本型的8000公裏射程終究有些差強人意。

而東風-31系列導彈的研制過程也並不是一帆風順的。如果說該彈在1999年3月份遭遇挫折令人沮喪,那麽同年5月美帝悍然轟炸我領館以後,留給研制東風-31專案廠所院校和第二炮兵的就空剩一種咬碎牙床的遺憾。也正是因為這份「時間不等人」的緊迫感,在1999年8月東風-31首次成功試射以後,當時難稱成熟的東風-31就仍然參加了當年10月舉行的「世紀大閱兵」,成為那個年代振奮人心的「強心針」。

隨後,東風-31也成為中國閱兵場上的常客,其進步也隨著閱兵式上的亮相公之於眾:在2009年盛世大閱兵上亮相的東風-31甲終於在射程上實作了覆蓋美國主要城市的技術指標;而2017年「沙場點兵」的東風-31「甲改」導彈終於用8軸越野特車底盤取代了8軸半掛式拖車底盤,實作了「野外機動,無依托發射隨機發射」的能力,初步證明自己擁有了核反擊能力。

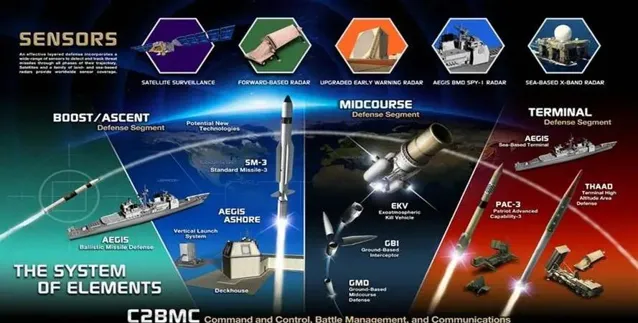

我們永遠忘不了中國軍號

隨著時代推移,東風-31系列導彈的子系統不斷革新,其技術指標也日新月異。可以說東風-31系列經歷過的曲折和進步,同為國家重點工程的殲-10系列戰機、99式主戰坦克全都經歷過。也正如這兩種戰術兵器一樣,東風-31系列導彈也面對著立項之初從未設想過的戰鬥環境。盡管國際軍控學者不斷呼籲著「反導」帶來的核不平衡風險,但霸權主義國家仍在不遺余力地發展和部署反導兵器。可以說,東風-31系列導彈剛剛摸到「核威懾」的門檻,就需要為一個基於「反導」與「突防」為主的新時代核威懾環境做準備。

此外,作為中國用於「震懾強敵與核反擊」的重要載具,東風-31的改進型還需兼顧生存能力,要在敵人第一波核突擊之時、乃至之後幸存,並行動反擊。而中國新一代用於「戰略決勝」的洲際彈道導彈在專案規劃階段就明確展示出前所未有的技術風險,東風-31這款2米直徑的導彈,對標同尺寸的美國「民兵III」彈道導彈,是一個不小的挑戰。

筆者曾經感嘆,以中國現有的推進劑、碳纖維彈體以及核彈頭小型化技術能力,東風-31的改進型完全有能力在保證射程的基礎上加裝分導式多彈頭(MIRV),早日實作對美的「核平等」。但時代已變,冷戰式的「純彈頭拼數碼」的鬥獸棋環境已經不復存在。在強敵陸空天反導網絡聯動,大型地面反導設施齊全,反導攔截彈數量上量的今天,透過極限能量分配手段獲得極限射程的核威懾方式不是一個威懾上的好選擇。

也因此,東風-31系列在改進過程中,就必須「忍痛」將自己本就不富裕的載荷抽出一部份用於突防。為了實作「突破中段反導,繞過末端反導」的戰役指標,東風-31甲改及其後續改型不僅需要傳統的彈道規劃、中段氣球誘餌等手段,在再入段方面東風-31的改型導彈也需要基於「分導式」技術增加更多新的再入階段誘餌。

同時,作為世界上高超聲速武器技術最發達的國家,未來東風-31的新改進型不僅會和傳統彈道導彈一樣考慮大氣層外的突防手段,也會增加大氣層內滑翔的新型彈頭。

當然,不會像我們鄰居那樣誇張就是了朝中社

除了增加突防手段以外,東風-31的生存能力也在不斷改善。作為一款主要列裝在中國中西部的機動車載彈道導彈,東風-31的改進型是中國第一款真正意義上實作「無依托發射」和「隨停隨打」能力的洲際彈道導彈,具備和東風17、東風26等戰術導彈一樣的部署靈活性。

而在本次實彈抽檢中,來自中原腹地的東風導彈旅的載車進行了「陸海鐵」跨海聯運,最終抵達海南西部一處預設陣地上進行機動發射。這種經歷渡海奔波,在陌生氣候環境下的陌生地域的實彈發射,充分說明了東風-31改進型的機動能力與核反擊可靠性。

筆者承認,在看見這款導彈不是東風-41時是有些失望的,但還是理解抽選這款導彈的用意:作為我軍第一次全射程洲際彈道導彈試驗,無論是統帥部還是火箭軍軍內都更希望萬事求穩,所以肯定以我軍最成熟穩定的31某型為主。畢竟,在新中國成立75周年、火箭軍成軍9周年的這個時間點,東風-31及其改型依然是中國核威懾的中堅。

東風-31的改進型不僅列裝在我軍絕大多數車載機動洲際導彈旅裏,如今也「下井」,在能夠戰略決勝的新一代導彈入列成熟之前透過新部署手段擔負戰備值班任務。東風-31甲改及其改進型終於做到了2019年央視解說詞中「擔負著震懾強敵與核反擊作戰的重要使命」,這次全射程試驗也是對包括王永誌院士在內的一代又一代「東風人」的最好告慰。

說到海南,這次在海南島西部發射洲際彈道導彈也有著重大的意義。出於科研目的或者實彈抽檢試射,我軍每年要發射多發多型洲際彈道導彈——包括但不限於東風-5、東風-31、東風-41等。盡管中國幅員遼闊,但「從發射場到靶場」的距離也無法滿足洲際彈道導彈的最小射程。因此,中國洲際彈道導彈發射均采用高拋彈道來驗證全射程發射能力,但高拋彈道與全射程條件下彈頭的再入角度是很難做到相同的;而一旦再入角度不同,那麽彈頭的速度、受熱流燒蝕條件也不同。

即便具備越來越強的主動段和再入段機動能力的新型導彈能盡可能模擬正常彈道下的再入過程,但這種模擬又帶來了主動段機動上的區別,依舊難以全面檢驗彈頭的作戰效能。因此,在四十多年前「580」任務前,錢學森同誌就強調過,高彈道不能取代全程發射試驗。錢老也說服了當時的國防科工委和軍委進行東風-5導彈甲彈和乙彈的全射程試驗。

但對於中國而言,長期以來缺乏全射程彈道導彈試驗,導致中國必須得依靠構型類似的航天器材進行補充試驗。比如,東風-5的補充試驗大部份由長征2號丙來完成,而東風-31/巨浪3的補充試驗則交由長征11來完成。

對我軍來說,在國土內進行彈道導彈高彈道試驗的原因比較復雜,有出於保密心態的技術原因,有不願加劇國際和地區緊張局勢的政治原因,也有國內缺乏合適的全射程發射場的地理原因。對火箭軍而言,即便到了主戰裝備成熟、國際局勢需要我們進行全射程彈道導彈試驗的時間節點,此前也缺乏像美國地處加利福尼亞州西部範登堡空軍基地那樣地理位置優渥、兼顧民用和軍用航天發射任務的軍事基地。

這裏筆者還得感嘆一下「山巔之城」的地理優越性。範登堡基地作為美國西海岸的基地,美軍在此地發射洲際彈道導彈不會幹擾到其他國家。而中國則幾乎只能從海南島或廣州方向向東南發射導彈。隨著近年來海南文昌航天發射基地的投入使用,中國已積累了大量的海陸聯運大型運載火箭的經驗,能力逐步完善。可以預見到的是,這次東風-31型導彈及其運載車輛跨海聯運抵達海南北部,或許就運用了大量陸海聯運長征5型運載火箭的經驗。

美國人是很傲慢的,如果一款導彈沒有完成全射程試驗,那麽自居核優勢的美國人甚至會刻意宣稱這款導彈沒有投入戰備值班。但在批判美國人傲慢的同時,我們也應註意到,美國每年「不遺余力」地向全人類展示其核武力的可靠性——從2020年到2023年,每年試射多達4枚「民兵III」型彈道導彈和「三叉戟2D5」型潛射彈道導彈。

考慮到中國目前作為核威懾主力的5種型號洲際彈道導彈中僅有東風-31型和東風-5型有過全射程試驗。隨著我軍核載具數量逼近美軍,以及火箭軍官宣這種試驗將會「年度例行性安排」,未來海南島和範登堡基地一樣,承載更多洲際彈道導彈的發射任務。

講完軍事意義,倒是可以講講這次試驗在地緣政治上帶來的漣漪。作為我軍首次進行的洲際彈道導彈全射程實彈實射任務,雖然我們表示不針對任何特定國家,但任務本身所展示的戰略威懾作用是顯而易見的。根據「現行世界秩序」的「慣例」,美俄英法的核載具發射都是要互相通報的,畢竟核透明是核大國的特權。

而在這一次彈道投影飛越關島、劍指大洋對岸的核武力檢驗演習後,美國方面倒是十分「老實」。無論不懷好意的外媒記者如何逼問白宮發言人「中方此次試驗是否針對美國」,美方只是「贊揚」了中國「通報」洲際彈道導彈發射這一事實,仿佛中國「自古以來」就是和美俄分庭抗禮的核大國一樣。

對於美方只顧回答「我知道了」的態度,筆者相信其淡定更多是「不知道該如何回應」的無奈所導致的。根據現有的「國際慣例」,美俄在發射洲際彈道導彈之前都要提前至少半年進行通報。但根據開源的一系列資訊顯示,中國直到9月24日晚間才劃定航行警告區(NOTAM),而在當天才匆忙趕到關島的RC-135S「眼鏡蛇球」導彈監測機或許說明中美之間的互信遠未達到那種高度。

當然,就筆者了解到的訊息,這架RC-135S「眼鏡蛇球」最終在25日淩晨1點前往渤海方向監測我軍其他方向的動向,主動或被動地錯過了25日早上8點的洲際彈道導彈試射,這說明美國的監測力量並沒有那麽冗余,美方了解中國試射導彈的時間並沒有他們外交人員表達得那麽早。在取舍之下,這架前往渤海地區觀察我軍新質作戰力量的「眼鏡蛇球」或許證明,比起關心能夠飛到美國中西部的洲際彈道導彈,印太司令部的袞袞諸公似乎更在意能飛到他們腦袋上的新質力量。

總的來說,當下中國的「核突破」,讓中美俄三國核力量即將在未來幾年實作均等,美國正面臨前所未有的核態勢。另一方面,傲慢的美國人發現自身的工業基礎,不再支持它們的核力量像過去30年那樣「輕而易舉」地超越另外兩個核大國之和。對美國而言,在未來長達十年的時間裏,最適合打贏對華核決戰的時間永遠是昨天。隨著中國走向復興、展示核威懾武力的年度例行之舉,美國人也說不出除了「我知道了」以外的話。

有趣的是,當美國自己都不知道該說什麽的時候,美國在東北亞的跟班宵小反而跳了出來,鼓噪地區安全。先是有日本人聒噪「中國發射洲際彈道導彈前沒有通知日本」,後有台灣民進黨當局主動跳出來宣揚什麽「解放軍洲際彈道導彈破壞地區和平穩定」。這種醜態只能反映其自身的急躁與不安。

事實證明,當國際局勢越是朝著疾風驟雨乃至驚濤駭浪的方向滑坡,中國就越要依靠強大的核武器基石來維護國家安全和領土完整。想要滌蕩大兩岸和小兩岸不斷制造緊張局勢的根源,想要驅散不穩定的烏雲,就需要適時展示自身力量,讓一些跟班隨從認清現實。所謂「金猴奮起千鈞棒,玉宇澄清萬古埃」當是如此。

太平洋足夠大,足夠容得下兩個國家的洲際彈道導彈。大國終究需要核均勢來為自己的復興保駕護航。筆者印象比較深刻的是,就在9月25日試射洲際彈道導彈的當天,A股因為突然而來的經濟刺激政策暴漲。有些不太關心軍事但更關心股票的朋友就戲謔說,早知道打彈道導彈能讓A股漲100點,就應該每年多打幾發。戲謔歸戲謔,但有一個客觀事實是,復興之路需要戰略基石保駕護航。飛越南太平洋上空的導彈證明了一個亙古未變的真理:實力永遠是維護獨立自主的基礎,尊嚴只在劍鋒之上,真理只在大炮射程之內。