堅持9年如一日地行善,是一種怎樣的體驗?

這兩天,汕頭有一個飯堂火了。

它被稱為中國最傻的餐廳之一:

「沒有門檻、不分貴賤、無論老幼,一概吃飯不要錢。」

它的名字叫做三元飯堂。

你可別被這個名字唬住,認為這裏一頓飯要3元。

其實這裏的飯是免費的,不要錢。

之所以起名字叫三元飯堂,另有原因。

有人統計過,自三元飯堂成立以來,相當於請大家吃過492750頓飯。

一日兩餐,全年無休。

太多孤寡殘疾的百姓,因為它的救助活了下來。

有人稱贊:如果這世間真有「神明」,那一定在汕頭。

三元飯堂,用八年如一日的堅持告訴世人:

愛心,能讓天下真有免費的午餐。

愛的力量,如鐘回響,如絲傳遞。

三元飯堂,始於2016年的夏天。

發起者是一位名叫肖毅的男人。

肖毅是一名義工,經常跟著公益團隊慰問老弱病殘。

一天,他註意到以烏橋島有一些腿部或眼部殘疾的老人,即使領到了米和油,也是無濟於事。

因為他們失去了自理能力,根本沒有辦法自己做飯。

其中一位失去視力的老爺爺,全靠親戚或朋友隔三岔五給他煮飯。

這些飯菜他會吃兩三天,發黴了,但他看不見,繼續吃。

看到這裏,肖毅心裏很不是滋味,一個念頭隨之冒了出來。

「與其給這些老人送米送油,不如每天給他們煮好飯送過去。」

就這樣,肖毅開始做些盒飯送到烏橋島老人手中。

這一送,就是幾個月。

那年的7月24日,三元飯堂正式成立。

除了肖毅,還有身邊其他做公益的朋友陸續加入進來。

取名過程頗有趣味。

肖毅在與朋友遞煙時發現,當地比較好的煙,一根3塊錢。

3塊錢,就是一份盒飯的成本。

他和朋友一合計,如果抽點便宜的煙,把省出來的錢做盒飯,發給有困難的人,不也能行嗎?

一根煙就能換一份盒飯,一天能做很多份呢。

也正是如此,三元飯堂的名字應運而來。

在三元飯堂,所有的「員工」都是義工。

每天人數不等且身份各異,學生、年輕白領、退休老人均有。

丁峰是一名廚師。

他的媽媽看到有關三元飯堂的報道,就讓他沒事前去幫忙。

誰能想到,這一幫就是五六年。

為了盡量讓大家吃到不重樣的飯菜,他會提前一天排好選單,第二天準時到店炒菜。

當記者問及如果他不在,誰來炒菜時,他笑著說:

「今天不問明日事,能炒一天是一天。我從沒擔心過自己在不在,因為我倒下了就一定有其他義工接力。」

每天中午11點左右,三元飯堂的門口會出現陸續排隊的人。

義工們雙手遞上盒飯,有困難的人接過後連聲感謝。

有一位需要救助的人,她叫陳麗英,是一名家庭主婦。

她的婆婆有二級殘疾,老公在52歲那年得了尿毒癥。

生活的重擔,全都壓在了她一個人身上。

過了一段時間,陳麗英聽說三元飯堂有人能幫助她,抱著試試看的心理,她來到了這裏。

「我拿了我老公的病歷讓他們看,他們來我家裏看了我們的情況就幫忙籌款。」

三元飯堂,為這個不幸的家庭籌到了3萬元善款。

還有64歲的汪阿姨。

她在11歲時患上了骨髓炎,歷經數次手術,才算是保住了一條腿的部份功能。

這些年為了給她治病,家裏欠了很多錢。

為了給家裏減輕負擔,汪阿姨來到汕頭的步行街擺攤,賣一些自己手工加工的飾品和玩具。

但生意不是那麽好做的。

很多時候,一天也賣不出去一個5元的小玩具。

三元飯堂,為她解決了吃飯問題。

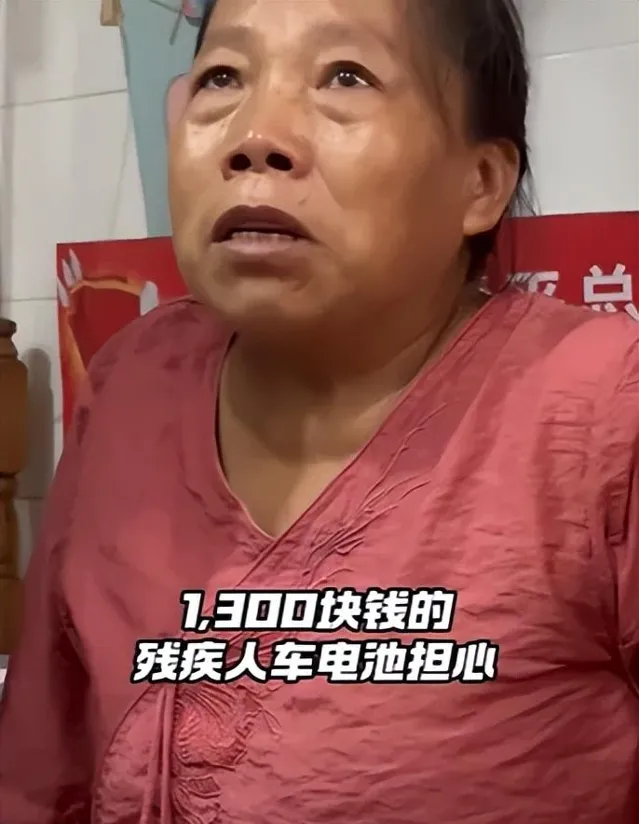

一天,汪阿姨的殘疾人電瓶車被偷了。

這對她來說,說是天塌了也不為過。

「沒有電瓶,我就跟沒有腳一樣。」

重新買一輛電瓶車,要1300元。

連吃飯都吃不起的汪阿姨,又怎麽可能拿出這筆錢?

肖毅知道後,替汪阿姨墊付了換電瓶的1300元,還制作了一條影片。

他希望看到當地人和遊客,可以在不打擾汪阿姨生活的前提下,去汪阿姨的攤位幫忙捧場。

在好心人的幫助下,汪阿姨的生意有了明顯的起色。

「有個好心老板拿了60塊錢的花,他把花又送給我了。還有個老板他拿了兩把扇子,36塊錢,他付了200塊錢給我……」

還有來自安徽的呂大叔,患有小兒麻痹癥,靠乞討為生。

6年前,他跟老鄉來到了汕頭,從此成了三元飯堂的常客…

8年,將近50萬份盒飯,這是一個難以想象的數碼。

「管飽、管暖。」這便是三元飯堂存在的最大的意義。

而對於那些深陷泥濘的人來說,三元飯堂給的不只是一頓飽飯,還有活下去的勇氣和希望。

默默無聞的第八年,三元飯堂終於火了。

正所謂人怕出名,豬怕壯。

三元飯堂出圈後,爭議隨之而來。

有人覺得他們是在作秀:

「我有個疑問,有多少存款能堅持這麽多年?這錢誰來出?」

還有人覺得6塊錢的成本做不出好菜:

「這幾塊錢成本的東西誰敢吃啊?」

更有人不解為什麽救助人的盒飯裏會出現鮑魚、大蝦等。

這些惡意攻擊,讓三元飯堂深感無奈,只好出面解釋。

讓三元飯堂活下去,不只是肖毅一個人的目標,更是許多汕頭百姓整天惦記的目標。

前面已經提到過,在三元飯堂,沒有員工,只有義工。

這時可能又有人會說,真的有人願意一直當義工嗎?

義工是流動的不假,但還真就有人願意常駐店裏當義工。

那個家境困難的陳麗英,雖然籌到了3萬元救命錢,但她的丈夫還是在一個月後去世了。

料理完丈夫的後事,她心懷感恩,決定在三元飯堂做義工。

除了在店裏幫忙外,她每天回家的時候,還會給一些不便出門、身有殘疾的老人送飯上門。

這幾年來,風雨無阻。

還有那個被偷電瓶車的汪阿姨。

被大家幫助過後,她開始想著幫助別人。

那天,她遞給三元飯堂200元錢,說讓飯堂給老人們加菜。

有一個老人,大家稱他為雞蛋大叔。

70歲的他,靠撿破爛為生。

明明沒什麽收入,卻堅持給飯堂送新鮮的雞蛋。

8月17日,他遞給三元飯堂50元。

這50元,他要撿4天的垃圾。

還有一個長期領飯的男生,盡管存在精神障礙,卻經常來店裏幫忙幹體力活…

諸如此類的例子,實在太多了。

他們曾經是受助人,後來變成了救助人。

淋過雨的人,總是想為別人撐把傘。

三元飯堂剛成立時,只有四五個人。

如今,義工隊伍壯大到了50多人。

8年間,三元飯堂經歷了3次搬遷。

從十幾平方米的小門店,到如今三十余平方米的大店面,有了更大的廚房、更齊全的器材,還有了更多愛心人士的捐助。

正如肖毅所說,這個飯堂不是他一個人的飯堂,而是大家的飯堂。

一人拾柴火不旺,眾人拾柴火焰高。

盡管曾經有一個月倒貼飯堂4萬多塊,肖毅仍然覺得,開辦飯堂的8年裏,錢是最小的事。

這8年來,他被質疑過,被造謠過,也被溫暖過。

無論如何,他始終覺得,相信是一種很珍貴的力量。

三元飯堂出圈後,有人憂心忡忡地問:

「排隊領飯的人裏,萬一有趁機占便宜的該怎麽辦?」

肖毅聽了,笑著說沒有遇到過這樣的人。

「可能我的運氣比較好,遇到的都是好人。」

對三元飯堂,肖毅沒有什麽計劃,只想踏實做好每天該做的事情。

「把飯做好,把飯吃好,就好了。」

在我看來,不是肖毅運氣好。

有句話說得好:「世上所有的運氣,都是你一點一滴積攢的善良和人品。」

種善緣,才能得善果。

所有的運氣,都是積攢的人品。

也有很多人不明白,為什麽三元飯堂要幫助別人。

因為,他們就是我們。

如果我們是他們,可能活得還不如他們。

從某種意義上來說,不是我們在幫助他們,而是他們在感化我們。

很多對三元飯堂捐贈以及自發走進三元飯堂做義工的人說:

「它讓我變得快樂。哪怕生活中出現煩惱,一走進這裏,能夠實際地幫助別人,感覺就得到了治愈。」

不為自己求安樂,但願眾生得離苦。

人這一輩子就是這樣,但行好事,莫問前程。

如果世間有神明,那便是老百姓的每一次善舉。

作者:知否大叔(ID:zhifoudashu)。作者:知否大叔,80後自由寫作人。三觀比五官正,眼界比目光更寬廣;沒見過你,但比誰都懂你。

圖片來源於視覺中國(授權)及網絡,如有侵權請聯系刪除。