日本?這可太簡單了。

氣候和中國東部其實差不多,對大部份沿海省份的童鞋們來說,出發時候穿什麽,到日本也穿什麽,沒問題。

電話卡,可以找萬能的某寶。

手機裏預裝的App,包括谷歌地圖、日本版的大眾點評「Tabelog」。 此外,招商銀行掌上生活App也是薅羊毛必備,報名招行的「非常境外遊 消費享返現」活動,能享受在境外指定目的地的線下商戶,累計超過等值5000元人民幣以上的部份,享受筆筆10%返現,最高可返300元。

此外,近期赴日簽證必須48小時核酸檢測,檢測證明必須中英文或者中日文對照,且不承認咽拭子;抵達日本機場後,還要再做一次核酸檢測,陰性才可以入境。

最後,當然是準備招商銀行信用卡,日本國內對銀聯支付很友好,大部份地方都能使用,即便不可以,走visa和萬事達通道也很方便。

當然,日本是個很很很好吃的國家,對中國胃很友好。但有些小小的不同,比如我們喜歡趁熱吃、日本人很多時候喜歡生冷;日本飲食不比中國清淡(尤其是拉面館、居酒屋),但我們吃久了還是會覺得「淡出個鳥來」,原因是日本料理的食材組合往往比較簡單,香料用得少,魚就是魚、肉就是肉,不像我們會把各種食材混合在一起。

所以,在日本旅行,要有包容的嘴巴,和寬容的胃!

1、在日本,怎麽選擇覓食的目的地

與國內吃到的單調的「日本料理」不同。真正來到日本,從北到南,這裏的每個地區,都有強烈本地風格的食物。37.8萬平方公裏的土地上,「吃」這件事,呈現出形態迥異的面貌和豐富多彩的追求。

遙遠的北海道,以各種生猛海鮮著稱。來自瀨戶內海、鄂霍茨克海的各種海膽、雪蟹、甜蝦、鮭魚,其新鮮程度遠遠超過東京,價格也比東京同樣品類的海鮮便宜幾倍。寒冷卻不貧瘠,不負「豐饒之海」的美譽。雖然沒有精致的烹飪,但面對最好的食材,簡單的處理方能彰顯滋味。

除此之外,北海道還出產黑毛和牛中的極品:白老牛。搭配當地成吉思汗烤肉吃法,這是日本國內少見的,來自東北亞的粗獷飲食。燒酒、烤肉,讓人豪氣頓生。

北海道以南,本州島最北的北四縣,被譽為「日本的西藏」,氣候高寒、物產相對單一。但在當地,卻能吃到全日本最原生有機的食材。比如青森的蘋果、秋田的大米、巖手的蕎麥面、松島的牡蠣、山形的納豆餅等等。這些樸素的食物,讓人似曾相識,記憶猶新,顛覆你對於日本飲食的所有印象。

以東京、名古屋為核心的中部和關東區域,是全日本文化最先進、生活節奏最快,也是最具大都市風情的區域。這一片地區的人口占到全日本的近50%,大量人才在這裏匯聚,自然也誕生了無比精致的日本料理,和絕對地道的法餐、意餐。

一個很多人都不知道的細節是,日本的國宴並不是日本料理,而是法餐。作為亞洲最早脫亞入歐的國家,日本的飲食在很多方面都融入了西式的元素,在東京都市圈,最能體會這點。

再往西,就是近畿和中國。日本的中國地區與中國並無關系,而是本州島西部的鳥取、廣島、岡山等縣,縱觀整個日本版圖,這塊區域居於最中心。作為明治維新之前上千年的天皇駐蹕之地,這裏保存了最多的中國唐式建築、日本傳統景觀,當然,也有最傳統、最正宗的,教科書級別的日本傳統料理。

而最西南端的九州和沖繩,則因為距離南韓、中國較近,氣氛特別開放,能吃到很多我們耳熟能詳的日本料理,比如沖繩有中國式的古法紅糖、苦瓜炒肉,九州則有地道的韓式涼面、泡菜——身處這些地方,會讓你有濃烈的「錯位」之美。

需要強調的是,招商銀行掌上生活的境外返現10%,在日本全國的線下商戶通用(限POS刷卡、境外非接觸式支付)。也就是說,你可以自由行走日本,選擇你喜歡的地方,不受優惠的限制。

2、明確自己的選擇,比如我選的京都

對於第一次去日本,更想感受「印象中」那個日本的同學們來說,京都,才是去日本吃吃吃的首選。

在京都這個安靜的小城慢下來,慢慢感受一天裏的食物,這是日式情調的極致。

早餐:朝定食

為什麽日本的大街上沒有露天早點攤?這是許多遊客初來乍到的疑問。沒有煎餅果子,沒有豆腐腦,沒有油條,沒有白面饅頭……

「日本人早餐一般在家吃」確實是最大原因。這和日式的婚姻結構有關:全職太太會一早起來做好全家人的早飯和中午便當,然後全家人吃完飯分別出門。

對於生活在東京這種大都市裏的單身男女來說,早餐為數不多的選擇只有喝杯牛奶叼一片烤麪包出門、去便利店買一份三明治加咖啡、找快餐連鎖店吃「朝定食」。

但在京都這樣慢節奏的城市,很多人並不需要趕著去上班。所以,在這裏能最富於情調的享受之一,就是一份傳統的日式早餐。

除了酒店和民宿提供的定食、自助餐之外,如果願意睡個懶覺,到九十點鐘街邊鋪子開門後,還可以到料理茶屋吃。一頓早午飯,一杯抹茶,可以從早上吃到下午,頗有廣式早茶的況味。

傳統日式早餐包含幾個基本元素:飯、主菜、副菜、腌菜、味噌湯。

在日本文化中,粥通常認為是病人的食物,相反,日本人早上更習慣捧著一碗白飯幹噎。

米飯的吃法當然也要遵循傳統,磕一個生雞蛋,再加醬油、納豆之類有鹹味的調料,均勻拌起來,就是日式早餐最樸素、最傳統主角。在京都,我還吃了一種改良版的生雞蛋拌飯——雞蛋是提前一天冷凍的,吃之前解凍一小時,再打在熱飯上。雞蛋黃吃起來有布丁的口感,非常有意思。這也反映了京都這座千年古都,露出一點點的創新與活力。

主菜是魚。日本有著漫長的禁肉史,即便今天,肉類也只在新派西餐,以及上規格的正餐裏才有,這也是日本人罕有肥胖的重要原因之一。在表達傳統情節的早餐裏,魚才是主角。

腌鮭魚是從前最為普遍的早餐主菜,就好像中國的腐乳、鹹蛋一樣,靠著鹽味,一點點就能下很多飯。最近幾年可能覺得腌魚不健康,改成了烤鮭魚,配上一撮白蘿蔔茸,會吃的要倒一點醬油吊味,這是油潤多汁的烤鮭魚的最佳拍檔。

前幾年在中國頗流行的三文魚刺身,最近被批鬥得很慘,專家們都說日本人根本不吃鮭魚。事實上,脂肪含量極高的鮭魚口感濃厚,作為刺身生吃確實背離了日料「清新本味」的追求,遠不如鯛魚為代表的「白身魚」刺身上得了台面。但經過火烤、鹽腌之後,脂肪和蛋白質分解成更小的顆粒,帶來細膩的口感,這又是京都人所喜愛的傳統飲食。

副菜一般會用玉子燒,用日式高湯、糖和雞蛋,以簡單的烹飪構成了蛋卷的形狀,一口咬下去松松軟軟,是早餐開胃提神的最佳選擇。

腌菜的品類很多,必不可缺的是幾片紫菜。通常是用透明紙包的,防止受潮不脆。也有高檔日料店會上一份炭火現場烘焙的紫菜,又脆又熱乎。還有各類泡菜以及酸梅,它們的主體味覺都是酸的,而非中國腌菜的鹹。因為腌菜在日本早餐中不是下飯的,而是增加飯食滋味的。

蔡瀾有個女友是京都人。他說在日本吃的最好的早餐,是在女友家過夜,第二天早上吃女友親手煲的白飯和味噌湯。大部份人沒有他這樣的艷福,但坐在京都街邊店鋪的臨窗位置,一邊吃正宗的日式早餐,一邊望著剛剛蘇醒的古城,也是饒有趣味的體驗。

午餐:市場海鮮

某種程度上來說,大阪像是上海,京都像是北京。

對京都的居民來說,千年皇城根天子腳下的生活,讓他們總有天然的圈層優越感。嘲笑大阪人只認錢、嘲笑東京人沒文化,是很多京都人日常聊天的內容。

雖然從明治維新開始,為了更好地指揮各類國家機器,天皇的禦所就已移居到東京,但京都仍然保留著只有圖騰意義,沒有使用價值的天皇禦所。很多京都人至今還固執地認為,天皇只是去東京「出差」了,京都才是他真正的家。

而因這種氛圍所醞釀而生的,就是一個以人情、傳統網羅交織成的社會。對於京都人來說,熟人關系非常重要,花更多時間去維系舊友,也恰恰反映出他們更追求「細水長流」的感情,而不是「快餐式」、「階段式」的交往。

所以,在京都吃一頓最有當地風情午餐,就必須到人氣最旺、人情味最濃的地方去。作為至今還保留著的為數不多的農貿市場業態,錦市場,是一個不錯的選擇。

錦市場和大阪的黑門市場、東京的築地市場不同,如果說後兩者是大都市多樣化生活狀態的一面,那麽錦市場則淋漓盡致地表現了京都完整的城市氣質:外鄉人眼中的旅遊聖地、文人眼中的大隱於市、信徒眼中的古老傳承、主婦眼中的柴米油鹽。

平心而論,錦市場裏那些鋪子狹小的門面、簡陋的餐廚具,確實不適合大廚們發揮廚藝,但農貿市場的好處——新鮮,倒是可圈可點。

刺身是最能反映食材新鮮與否的料理,用免洗的塑膠碗,裝了現場開啟的海膽刺身、現場切片的吞拿魚腩刺身,不用點蘸、也不加山葵,直接淋上小瓶裝的料理醬油,蹲在街邊吃,味道比坐在高級料亭裏更好。

和果子以新鮮做的為佳,糖、糯米、小豆層次分明,保留了最質樸的香甜。和果子最初是用於供神和侍奉天皇的,精神偶像面前當然容不得小技巧和小花哨,所謂大道至簡的滋味,就在小小的羊羹、大福之中。

燒烤是市場裏的扛把子。日本的燒烤和中國的燒烤有很大不同,既不放孜然,也不加胡椒,幾乎不用調料。烤到半熟了蘸醬油,或者什麽都不加,吃的是食材天然帶來的滋味。巖蠔是一種野生的蠔,沒有仙鳳趾蠔或者兵庫蠔那麽名貴,殼厚肉小,最適合做成明火烤的平民美食,加塊奶油,烤到蠔殼烏黑,蠔肉裏天然的海水鹹味收縮得恰到好處。

烏魚子本來是台灣美食,中國人用它炒蒜苗、炒飯。日本吃法則是切成片,用噴槍烤得微微發脆後,夾白蘿蔔片吃。美拉德反應和碳化反應在魚子片表面形成焦香的口感,雖然價格不菲,但確實是適合在市場裏邊走邊吃的好物。

一夜幹是各類海鮮鹽腌後風幹一夜的東西,天然帶著濃郁的滋味,也很適合燒烤。竹莢魚、金吉魚、魷魚做的一夜幹在錦市場的燒烤檔上都有售賣,像中國的烤串那樣被穿在竹簽上,可以問店家要一份金桔醬來配著吃,仿佛能嗅到撲面而來的日本海的海風。

和大多數京都的商戶一樣,錦市場撤攤很早,基本上下午4點開始,就陸陸續續有店家關門了。所以想去錦市場吃一頓晚餐並非明智的選擇,即便零星剩了幾家堅持開門迎客到晚上的,品類不夠豐富,滋味也不夠好——某種程度上,食肆的味道,總是和他們的服務態度呈反比。

下午茶:茶寮

中國和日本的民族性格,在兩個去處最能體現。

一是寺廟,二是茶館。

「香火旺」是中國人對寺廟的崇高評價,好像非得熙熙攘攘人頭攢動,才算是經營成功的名剎;如果人煙稀少氛圍清凈,那就容易讓人聯想起青燈古佛之類的淒涼形容詞。而日本的寺廟大多是噤聲之地,即便遊人如織,寺廟也會要求訪客脫鞋、洗手、漱口,在絕對安靜的心態下參觀拜謁。

茶館也相似。在中國,它的稱呼豐富多彩,比如茶寮、茶肆、茶坊、茶樓、茶房、茶店、茶社、茶鋪、茶亭。而茶館的功能,也和它的名字一樣繁多。販夫走卒在這裏談論時事、尋找就業機會;中產階級在這裏做買賣、品茶吃飯;文人士大夫也要在茶館裏找點熱鬧,以鬥茶品、行茶令、茶百戲為內容的「鬥茶」宋朝就開始流行。哪怕是頂頂高級的茶館,也要弄點演藝節目供客人取樂,北方流行的是鼓書和評書、南方流行的是評話和彈詞。

總的來說,中國茶館是社交場,不是洗心房。

那種純粹靜心品茗、安然思考的茶館呢?對不起,中國古代沒有這種東西,它只存在於文人自家小築,或者是深山中某個香火冷落可以留宿客人的寺廟。至於當今街上那些古色古香、隱隱約約傳來古箏聲的茶樓,是改革開放後才陸續出現的,它們參照了日式飲茶環境的調性,加入了中式的仿古元素,某種程度上來說,算是半個舶來品。

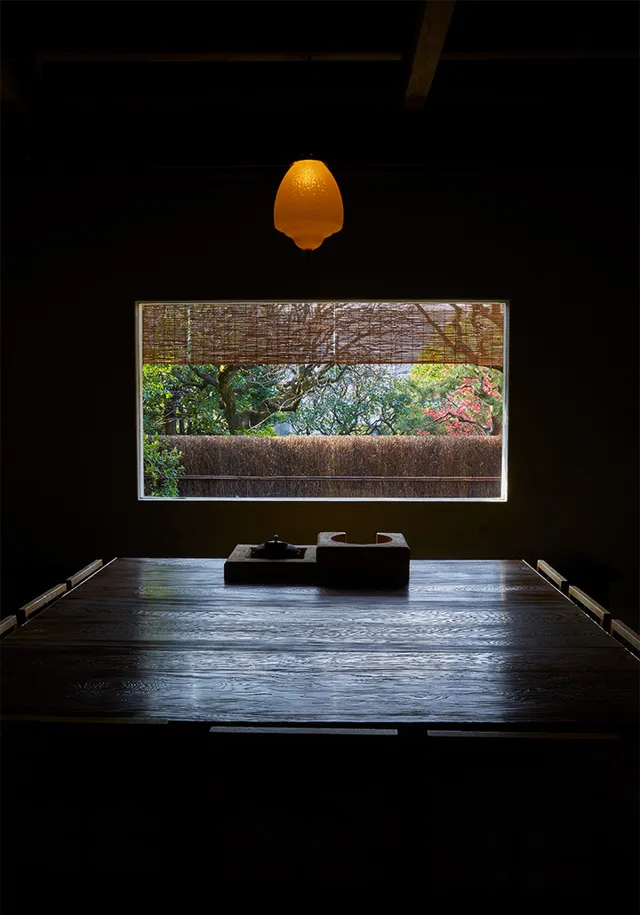

而日式的茶寮,和中國茶館有著截然相反的氣質,秉持江戶時代傳統的高等級日本茶寮,都會在神秘、莊嚴的氣氛中,讓客人觀看禮節隆重、操作程式繁瑣的茶道表演;哪怕是僅供客人隨意喝茶的茶寮,也會刻意營造寧靜的環境和專註於茶水、點心品質的印象。

由此,又衍生出了專供男女幽會、提供寢具的「待合茶寮」,以及提供更豐富茶食的「料理茶寮」。

這次來到的,是京都的「阿古屋茶屋」。

小而精致的門臉,櫥窗裏陳列著當日推薦的主食和茶食,但氛圍一點也不商業,走進去讓人有種尋訪高士的錯覺。

和大多數日式茶屋一樣,用庭院、枯山水、榻榻米、焚香刻意營造出寧靜恬退的氛圍,光在這樣的小院裏坐坐也是享受。

迎賓茶是不收費的。顏色古樸的美濃燒茶具,裝著淡薄的綠茶。

抹茶很像【夢華錄】裏的點茶,用茶筅打出了非常細膩的泡沫,入口苦,很香。陸遊的「晴窗細乳戲分茶」,就是所謂的「細乳」了。搭配抹茶的是一小份類似於燒仙草的東西,小方塊,澆著濃郁的紅糖漿,能很好地中和茶的苦味。

抹茶冰淇淋裏的抹茶粉是篩到牛奶冰淇淋上的,清爽解膩。作為搭配,還加了水果冰、松糕、麻薯、糖漬紅豆,顏色好看,一起吃的口感也脆綿兼具,抑揚頓挫。

茶寮裏還有主食,推薦照燒雞肉飯配蕎麥冷面,飯裏撒了大量的碎海苔,和雞皮的脆爽相得益彰;蕎麥面很小份,清淡的醬油味是為中和雞肉飯的濃郁而配置的。小碟子裏裝的是鹽漬希鯪魚籽和梅幹,雞肉吃完了,這兩種食材放到飯裏,拿茶水一泡,就是上好的茶泡飯。

蕎麥冷面裏有海苔、白蘿蔔泥、香菇絲、蕨菜絲、筍絲和山葵泥,一樣的淡醬油底,筷子一拌,自然有清新的香味滲出。

搭配蕎麥面的是一盅豆腐皮,用碎冰做底、配著山葵,一張張慢慢吃,有清冷的豆香溢位。

總的來說,茶屋的料理,以清淡為主色調,不要奪了茶味才好。

茶屋裏還有各色各樣的和果子出售,樣子漂亮討喜,可惜保質期都很短,是需要一兩天內吃完的。

晚餐:懷石料理

懷石料理來源於日本茶道,日本的正統茶道是追求閑寂,樸素的精神世界,為防止客人醉茶,與閑寂茶道匹配的佐茶餐食也是清雅、節制的「一汁三菜」。

後來,日本人覺得日本僧侶衣著樸素,懷抱寶玉的形象跟這種節制、清雅的料理形式很貼切,所以取名「懷石料理」。

隨著江戶時期中期日本的物質生活飛速發展,這種節制、清雅的料理形式逐漸豐富,但是料理的精神卻一直保留下來。

懷石料理吃的是時間與空間,可以用兩三個小時感受日本料理千年的積累,在一盤一盞之間品味四時與四方之美。

既然吃精致的,那就選擇最好的,這次是米其林二星的「千弘」。

順應四時,以鮮為主,日本料理第一個特點就是選擇應季的食材,並努力保持食材的原味與鮮味。

日本是山與海之國,在懷石料理中,很容易捕捉到季節感。

四種先付,是青蟹肉、噴火灣甜蝦、雲丹和青梅醋凍。青蟹蟹身肉淡雅的香氣和蟹黃濃郁的鮮味相融合,搭配甜蝦和雲丹的甜味,自制青梅醋凍讓氣氛變得更加安定和平緩。

三種椀物,野生黃花、魷魚和河豚出汁

野生黃花魚鮮嫩無比,魷魚經過輕微炭火炙烤散發野性的香氣,出汁水則是日本料理的核心,昆布和鰹魚花「點」出的湯汁,燙薄片的河豚肉,美輪美奐。

刺身兩種,吞拿魚和赤貝,吞拿魚大腹濃厚、赤貝經過摔打,肉質緊縮產生更爽脆的口感。

強肴是夏多布裏昂牛肉,它得名於法國著名的政治家、法國浪漫主義文學的奠基人夏多布裏昂先生,它喜歡厚厚的菲力牛排,用低溫慢烤,一直到外皮酥軟,裏面依然帶著柔嫩的紅色。

整個成品足見碳烤功夫非常了得,菲力和牛外層略帶脆感,中間保留了和牛的肌紅蛋白,口感非常獨特。

最後的主食是和牛壽喜燒飯,A5級松阪和牛薄切搭配壽喜燒汁。銀飯開蓋即香遍整個屋子,和牛和蛋液混合後是格外獨特的味道和口感。

整一頓料理,貫穿了日本審美的核心——侘寂。這個美麗的詞,是由侘(wabi)與寂(sabi)兩個字所結合而成的復合字,侘び——原意是簡單樸素,意指去除裝飾、無需繁華、「陋外慧中」的狀態;寂び——則是古舊。

侘寂的美不在於外在,而在於含蓄之中,超越時間、歷久彌新。

這種「一期一會」的浪漫,更是深深地紮根在料理人的基因裏。帶著不舍與眷戀,我們送走這個季節,並滿懷期待著等待來年的相遇。

宵夜:居酒屋

再早以前,日本人是不吃晚餐的。

這種生活習俗,源於唐宋時代中國文化的影響。中國古代,人們奉行一日兩餐,第一頓飯叫朝食,又叫饔,大約在上午九點左右;第二頓飯叫哺食,又叫饗,在下午三點左右。

這種符合「日出而作,日入而息」節律的一日兩餐,一直到明治時代西方一日三餐文化的入侵後才結束。但在京都這種充滿懷舊氛圍的古都,依然保持著晚餐從簡、回家解決,大部份食鋪早早打烊的傳統。

但體驗京都夜食也並非無處可去。到了晚上八九點,夜宵上來後,居酒屋的生意就熱鬧起來。與英美的酒吧不同,日本的居酒屋除了提供各類清酒、燒酒、啤酒之外,還有相當可口的下酒菜。沒吃飽的話,主食的炒面、炒飯之類,也會給深夜裏饑腸轆轆的胃以最好的慰藉。

同時,作為餐飲與社交並重的場所,居酒屋比一般的料理場所熱鬧,又沒有酒吧的喧嘩,與中國人對飲食價值的理解相當吻合。而且在居酒屋就餐,不必遵循分餐制的規矩,一份下酒菜上來,大家舉箸搶食,氣氛也好。再加上侍者殷勤的態度,會讓很多國人舉杯忘形,流連忘返。

事實上,居酒屋裏的很多宵夜食物,都和中國有很深的淵源。

京都大部份居酒屋的「唐揚」都保持了極高水準,這種由中國傳入的油炸方式,和17世紀由葡萄牙人帶來的天婦羅不同。先腌後炸的肉類、蒜香撲鼻的調味,都和一般人觀念裏清淡的日本飲食有著很大差別。最有意思的是,不管多麽簡陋的居酒屋裏,日式唐揚也會被精心定形後炸制,再用漂亮的食器乘裝後上桌。這與不求外形的韓式炸雞啤酒形成鮮明對比,不得不說,日本人在審美上達到了很高的水準,這是一個生活美感特別發達的民族。

是居酒屋裏的另一大亮點,一塊昆布鋪在鍋底,小火燉著慢慢讓鮮味滲出。湯裏的整塊豆腐入味後,用竹匙舀了蘸醬油吃,極其樸素。這種源自中國的食物,在原產地被當作「吸味」的妙品,被油煎、紅燒、辣子燉;而日本人卻在鉆「本味」牛角尖的道路上越行越遠。這是豆腐這種食材一體兩面的戲劇表達,也是中日文化並蒂生雙枝的生動體現。

烏冬也值得一試,和普通料理店裏那種純以昆布和鰹魚花出汁,搭配一點醬油的簡單面條不同,居酒屋的烏冬有煙火氣息得多。佐料裏除了切片的油炸豆腐和魚糕,還有帶皮撕碎的野鴨肉,湯頭也更加鮮美。這種從福建傳來的,介於麥面和粗粉之間的面條,與中式湯粉極其相似,呼嚕呼嚕下肚,作為居酒屋的宵夜句點,再爽氣不過。

從居酒屋出來時候已過零點,這時候的京都街道,又是另一番圖景:穿著舊衣服的老人頭發淩亂步伐緩慢、宿醉了的上班族皺著一張臉、24小時營業的便利店收銀台全換成了東南亞人。這是京都平日光鮮矜持外表下,疲憊和真實的另一面。

他們構成了這座古都晝夜三餐的一部份,也折射了它遺世獨立氣質的另一種光芒。如舒國治對這座城市的描述:「我站在華燈初上的某處京都屋檐下,看著檐外的小雨,突然間,這種向晚不晚、最難將息的青灰色調,聞得到一種既親切卻又遙遠的愁傷,這種愁傷,仿佛來自三十年前或五百年前曾在這裏住過之人的心底深處。」

3、在日本吃飯,還要準備自己的「吃相」

此外,日本是個禮數周正的國家,來到當地旅遊,代表的不僅僅是個人的形象。

日本人吃飯都比較矜持,除了居酒屋,一般的吃飯環境都比較安靜,不適合大聲說話。除了拉面,烏冬等面食,一般其他食物,吃的時候發出咀嚼聲音,是不太合禮儀的,並且盡量不要讓食物有剩余。除此之外,吃不同的食物也有不同的禮儀。

飲用湯類不用湯匙,舉起碗慢慢喝下。

刺身食用順序為從清淡至油多,且常為左、右、中央之順序。吃時沾醬油與山葵等。為防醬油滴落,可拿醬油碟就口,亦可以備用的白紙當護盤。

以煮為烹飪方法的中間菜,例如關東煮和關西煮,千萬不能用筷子紮著吃,這是絕對禁止的一種行為。大盤裏的食物,不能用手端著轉移一部份到自己的小盤子裏。如果塊兒比較大,可以用筷子將其分成小塊,如果無法分成小塊,則掩面食用。

壽司前要用溫毛巾把手擦幹凈,然後再點。如果不知道該點什麽,可以問廚師的意見。在日本,征求廚師的意見是很有禮貌的行為。吃壽司的時候不要蘸太多的調料,會影響鮮味。最好直接把壽司放入口中,一口吃下去。

吃烤魚時,魚頭在左,魚腹部近桌緣,從左吃起。可以折斷魚尾,再用筷子戳開魚腹,一支筷子壓住魚頭、一支筷子翻除魚。吃烤魚不可以翻面,用筷子將魚頭、魚尾、骨頭挑出放在餐盤上放,再繼續吃另一面。同時吃點白蘿蔔有去腥效果。吃完後需要遮蓋食物殘渣。

喝湯時應左手拿碗右手拿筷子,把碗端到嘴邊喝,一邊喝一邊用筷子攪動。端碗時,拇指扣住碗口,食指、中指、無名指扣住碗底。喝湯時最好發出聲音,不要覺得不文雅,發出聲音表明這湯非常好喝,是對廚師的一種尊重。

日本人很愛飲茶,同一餐的不同時間會端上不同種類的茶。一般用餐前會端上綠茶,用餐期間和之後會端上煎茶。飲茶禮儀還有男女之分,女士喝茶的正確方式是用右手拿著端茶杯,而左手的手指也要支撐著茶杯,男士則是用一只或雙手端茶杯都可以。

此外,還有一些其他的註意事項:日本都是排隊就餐,進入門口,不要直接直奔空座,這是被看成非常失禮節的。一般會有店員主動過來招呼,然後將顧客引到對應的空座。並且做一個手勢,こちらへどうぞ(This way,please)。筷子一定要橫擺在筷枕上,用餐中途也要將筷子放回筷枕;筷子如果沾有殘余菜肴,可用餐巾紙將筷子擦幹凈,不可用口去舔筷子,也不可以給對方夾菜;用餐後,要將筷子放入原來的筷袋後,擺回筷枕上。

總而言之,去日本旅行,硬性的物件其實並不需要多麽復雜,畢竟航程不遠,北上廣深各大機場直達航班,甚至比國內很多城市之間的飛行距離都短。氣候、風俗、飲食,也或多或少與中國有相似之處,人的適應速度會比歐美快很多。

但軟性的準備,比如禮儀、比如文化,則需要很多。此外,日本的消費水平也高於中國大多數場景。所以,更需要把旅行預算花在更需要的地方。

推薦大家安裝招商銀行掌上生活App,報名參與招商銀行「非常境外遊,消費享返現」,活動截止到今年的3月31日~ 去日本旅行,享受生活、享受美食,該薅的羊毛,必須薅!